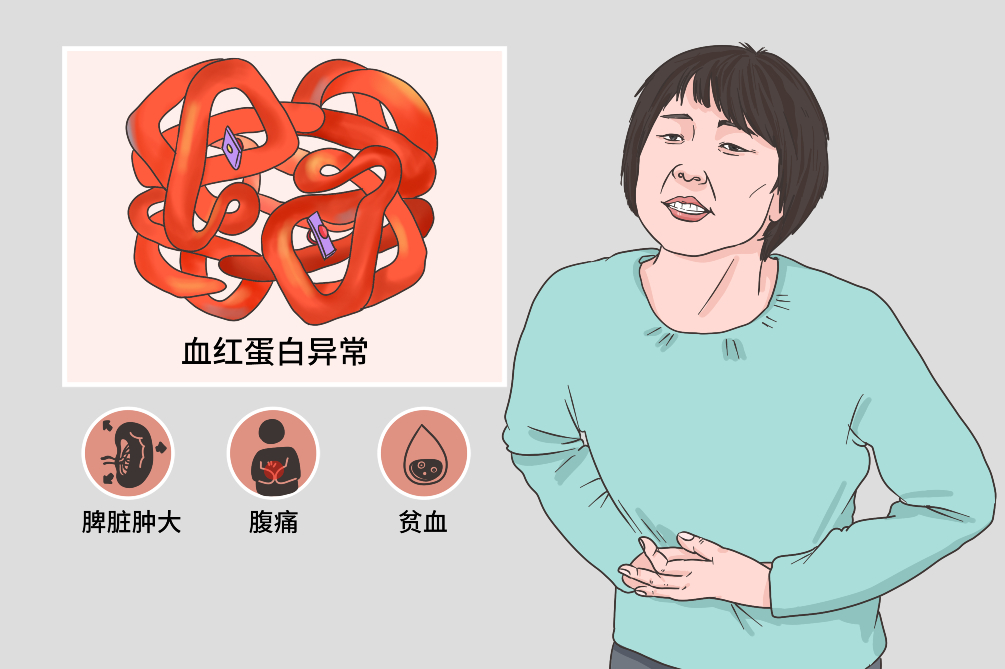

血红蛋白C病是由于珠蛋白基因发生点突变,β-珠蛋白链上某种氨基酸被另一氨基酸取代,使血红蛋白的性质和功能发生变化而引起的疾病,其常见于西非地区。患者可无任何症状,部分病人有溶血性贫血,出现乏力、头晕、耳鸣、黄疸等表现。本病尚无根治疗法,患者寿命一般不受影响。

- 就诊科室:

- 血液科、肾内科、消化内科、神经内科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Hemoglobin C disease

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 脾大、镰状HbC病、镰状细胞病

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 脾脏肿大、腹痛、贫血、皮肤黏膜发黄

- 好发人群:

- 有血红蛋白C病遗传史的人群

- 鉴别诊断:

- 缺铁性贫血

- 常用检查:

- 全身细胞计数、外周血涂片检查、血红蛋白电泳试验、生化检查

血红蛋白C病(HbC病)为常染色体显性遗传病,好发于有血红蛋白C病遗传史的家族,由父母传递给子女,由于基因型的不同,该病可有三种分型。基因突变可以直接导致珠蛋白基因发生点突变,产生该病。

遗传因素

患者自父母双方各继承一个异常基因(β6谷→赖),则形成纯合子状态,称HbC病。

如患者自父母双方各继承一个异常β基因(β6谷→赖)和一个正常β基因,则为杂合子状态,称HbC性状。

若患者自父母一方继承一个HbCβ基因(β6谷→赖),从另一方继承一个镰状细胞β基因(β6谷→缬),则为既有HbC又有HbS的双杂合子状态,称镰状细胞HbC病。

基因突变

基因突变可直接导致珠蛋白基因产生点突变,导致该病的发生。

血红蛋白C病是HbC的纯合子状态HbC基因携带者,几乎全为黑人。

该病最多见于西非,该地区HbC发生率高达12.5%,在非洲裔美国人中发生率约2%。

该病在阿尔及利亚意大利、荷兰、英格兰也有少数病例,在我国尚未发现。

血红蛋白C病为常染色体显性遗传病,多由父母传递给子女,好发于有血红蛋白C病遗传史的家族直系亲属(父母、兄弟姐妹)。

血红蛋白C病的临床症状差异较大,部分患者症状轻微或无任何临床症状,部分患者会出现中等程度的贫血、疲倦、乏力、腹痛等症状,还有可能并发脾大、镰状HbC病等疾病,但是生长和发育大多都是正常的。

部分患者无任何临床症状。

部分患者出现中等程度的贫血,病人有可能会出现疲倦、头晕、乏力、活动后心悸、气短等症状。

部分患者可出现左上腹闷胀不适、腹胀,是由脾大引起的。

发生轻度溶血的患者可出现皮肤和巩膜黄染、小便呈深黄色或深褐色、腹痛等症状。

如果是长时间病人出现溶血,还有可能会合并有胆石症,部分患者有可能会出现脾大的表现。

部分患者会出现短暂的腹痛以及关节痛。

少部分的患者可能会并发栓塞的症状和体征,如血栓部位疼痛、局部肿胀、呼吸困难等。

脾大

血红蛋白C病会发生长时间持续溶血,进而合并胆石症、脾大。

镰状HbC病

该病可并发血管栓塞的症状和体征,其中眼的并发症最为常见。

血红蛋白C病的患者一般有家族遗传史,但大多无临床症状,若出现贫血或伴有短暂腹痛、关节痛等症状时,应及时到血液科就诊,通过外周血涂片、血红蛋白电泳等检查,并结合相关临床表现进行诊断,但要注意与缺铁性贫血相鉴别。

从儿童期或青春期开始出现如频繁的牙龈出血、面色苍白、食欲不振等中等贫血的症状,应立即就医。

有短暂的腹痛和关节痛,或出现黄疸、乏力、头晕、耳鸣等症状,应及时就医。

血红蛋白C病患者一般到血液科就诊。

若出现腹痛、腹胀、黄疸等症状表现时,可选择到消化内科就诊。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如乏力、头晕、耳鸣等)

是否出现过短暂的腹痛或关节痛?

既往有无血红蛋白病病遗传或史其他的病史?

尿液的颜色有没有变化?

血常规

HbC病,血红蛋白(Hb) 80~120g/L,平均红细胞体积(MCV)平均约为72FL,血片中靶形红细胞明显增多,约占30%~100%,网织红细胞增多,约4%~8%,一般不超过10%。

Hb C性状,血红蛋白正常,网织红细胞无增多,靶形红细胞10%~50%,红细胞渗透脆性显着降低。

镰状细胞HbC病。血红蛋白轻度降低,MCV和红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)降低。

骨髓穿刺

本病患者骨髓象可显示为红系细胞显着增生,白细胞系统、巨核系正常。

血红蛋白电泳

HbC病:电泳结果显示几乎所有的血红蛋白均为HbC,血红蛋白F(HbF)轻度增高,没有血红蛋白A(HbA)。

血红蛋白C性状:血红蛋白电泳显示HbC占28%~44%,HbA2稍增高,其余为HbA。

镰状细胞HbC病:血红蛋白电泳显示HbC和血红蛋白S(HbS)同时存在,无HbA。

外周血涂片

采集HbC病患者的血液样本,在3%枸橼酸钠溶液内加入洗涤后的红细胞,放置在玻片上,覆以盖玻片,密封,在室温下几小时后可见到较多的红细胞内存在结晶体。

尿常规

观察患者尿液中是否存在有红细胞、尿胆原或胆红素,判断患者是否有出现溶血性贫血的可能。

对于有该病遗传史的家族,且经常出现贫血等症状的患者,应做外周血和血红蛋白等深入检查,以进行确诊,具体如下:

有家族病史且有溶血性贫血迹象(如黄疸、乏力、头晕、耳鸣等症状)的患者,均应怀疑有血红蛋白C病,尤其是在患有脾肿大的成年人中。

做外周血涂片检查,若有频繁可见的靶细胞和球形红细胞且很少有含晶体的红细胞,应进行进一步确诊。

做血红蛋白电泳检查,可检查到血红蛋白为C型。

缺铁性贫血

轻型地中海贫血的临床表现和红细胞的形态改变与缺铁性贫血有相似之处,故易被误诊,但缺铁性贫血常有缺铁诱因,血清铁蛋白含量减低,骨髓外铁粒幼红细胞减少,红细胞游离原叶琳升高,铁剂治疗有效等可资鉴别。

血红蛋白C病患者大多无任何临床症状,无针对性药物和手术的治疗,临床上主要针对其并发症进行支持治疗,如出现症状性胆结石,可进行胆切除,出现脾脏肿大伴有疼痛症状,可考虑脾切除等。

大多数血红蛋白C病患者无任何临床症状,主要以对症支持治疗为主。

如贫血严重进行输血治疗,发生感染时进行抗感染治疗,以避免溶血进一步加重。

症状性胆石症患者可能需要胆囊切除。

少部分患者发生脾亢而出现白细胞和血小板计数减少,以及有时出现贫血加重,应该考虑脾切除。

目前无针对性的药物治疗。

目前无针对性的手术治疗。

血红蛋白C病尚无特效疗法,纯合子型于妊娠期应酌情补充叶酸。该病多数患者预后良好,但当合并感染时,由于骨髓再生障碍或溶血增强,贫血往往更为严重。

该病暂无针对性治疗方法,目前无法治愈。

该病一般不会影响自然寿命。

该病患者可以每隔3~6个月到医院复查1次,主要复查血常规、血红蛋白电泳、生化、尿常规等,若出现异常红细胞或相关类似病症,应及时就医。

血红蛋白C病应注意避免贫血、溶血症状的加重,患者宜进食富含钙铁、富含维生素、易消化的食物,促进血液循环,注意饮食清;淡少喝茶和咖啡,忌吃肥腻和冷冻食物,避免损伤脾胃,增加肝脏负担。

血红蛋白C病会导致贫血和溶血的发生,应多食用可促进血液循环,促进造血的食物。忌吃损伤脾胃,增加肝脏负担的食物。

宜食富含营养高蛋白、维生素、无机盐的清淡饮食,以助于造血功能的恢复。

宜补充富含铁的食,物促进造血,如菠菜。

宜多吃维生素C的新鲜蔬菜和水果。

宜吃酸性食物,如猪肉、牛肉等。

忌油煎、炸及强刺激性食物,限制肉汤、鸡汤等含氮高的食物摄入,避免加重肝脏负担。

忌食生冷的瓜果冷饮避免损伤脾胃,辛辣的食物及滋补之品亦当避免或少食,注意养护脾胃。

血红蛋白C病的患者应尽量合理安排工作生活时间,平时注意休息,做到劳逸结合,对于伴有贫血的患者平时可适当进行运动,以不出现心悸、气短、过度乏力为标准,对于部分脾大或出现短暂关节痛患者应及时就医,遵医嘱控制病情。

注意休息

合理安排工作时间,注意休息,劳逸结合。

适量运动

无溶血发作时,适度安排活动量,优先选择有氧运动,如慢跑,建议每天运动半小时,每周4~5次即可。

卧床休息

发生溶血的患者应增加卧床休息的时间,保持室内安静及环境舒适。

血红蛋白C病患者出现皮肤黏膜变黄、小便发黄、头晕、腹痛等不适症状,说明病情在进行性加重,应立即就医。

血红蛋白C病目前无法治愈,应该帮助患者尽量减少心理负担,鼓励患者正确对待人生。

对有严重临床表现的患者,应劝告避免生育,如病人坚持要求生育,应推荐到专门实验室进一步检查,鉴定变异类型,进行产前诊断,以确保真正做到优生优育。

血红蛋白C病为染色体显性遗传疾病,因此,对于有家族病史,患病风险较高者,如考虑生育,应向医师寻求医学指导。

对于有家族史和有镰状细胞病症状的黑人患者,均要怀疑血红蛋白C病,特别是有脾大的成人,要着重筛查。

对于至少有一项高危因素的高危人群,应做血常规、血红蛋白电泳等检查,以便与早发现、早治疗。纯合子中,电泳显示所有血红蛋白均为C型。杂合子中,唯一的实验室异常是发现靶形红细胞。

避免近亲结婚,以降低该疾病发病率。

有家族病史、患病风险较高者,如考虑生育,应向医生寻求医学指导。

4077点赞

参考文献

[1]KennethKaushansky,主译陈竺,陈赛娟.威廉姆斯血液学[M].第9版,人民卫生出版社,2018.712-713.

[2]张之南,郝玉书,赵永强.血液病学[M].第2版,人民卫生出版社,2011.418-419.

[3]阮长耿主编.中华医学百科全书.临床医学.血液病学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2018.11.102-104.