先天性血小板功能异常

先天性血小板功能异常是血小板膜、血小板颗粒、代谢以及信号传导等异常引起的疾病。其中任何一个成分或因素的异常均可引起血小板功能异常,从而导致不同程度的出血倾向。先天性血小板功能异常包括多种疾病,也是一类极复杂的疾病,至今尚有半数的患者无法做出诊断。各类血小板功能异常疾病的临床症状都有出血,不过出血症状存在异质性,不同的患者或同一患者不同时期出血程度差异很大。

- 就诊科室:

- 血液科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Qualitative platelet defects

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 肾炎、白化病

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

- 皮肤紫癜、出血

- 好发人群:

- 近亲婚配家庭子女

- 常用药物:

- 氨基己酸、氨甲环酸

- 常用检查:

- 血液检查、骨髓检查

先天性血小板功能异常包括多种疾病,按照血小板缺陷的部位,可以分为以下几类:

血小板膜糖蛋白(GP)异常

其发病机制是血小板膜上的各种糖蛋白缺乏,代表性的疾病有巨大血小板综合征(BSS)、血小板无力症(GT)等,该两种疾病的发生率比较高。糖蛋白是位于人体内的各种生物膜上,可用于细胞间信号转导的一种蛋白质。

血小板膜骨架异常

由于某些血小板膜骨架结构上蛋白的表达和功能异常,导致血小板的结构异常,从而血小板功能无法发挥,导致出血性疾病,代表疾病有Wiskott-Aldrich综合征,该疾病就是与Wiskott-Aldrich蛋白(WASP)的异常有关。

血小板颗粒异常

正常血小板内存在有α颗粒、δ颗粒以及其他的颗粒,该类颗粒含有纤维蛋白原等,这些可以在出血情况下,发挥凝血作用的物质。因而患者缺乏正常的α颗粒或者δ颗粒等,会导致血小板功能丧失。代表疾病有α贮存池缺陷、δ贮存池缺陷等疾病。

血小板促凝活性异常

人体内与血小板发挥凝血功能相关的蛋白以及发挥血小板功能的传导途径等损伤,使得血小板促凝功能异常。代表疾病有Scott综合征。患者单纯的血小板膜磷脂促凝血活性(PCA,原称血小板第三因子)缺乏。

血小板信号传导和分泌异常

代表疾病有血小板激动剂受体或激动剂特异的信号传导异常、花生四烯酸和血栓烷代谢异常、磷脂酶C,Gαq和钙离子反应异常。

MYH9综合征

位于人体第22条染色体上的MYH9基因发生突变,以错义突变最多见,少数为无义突变、小片段缺失或大片段缺失。该类基因改变后,导致血小板内的肌性肌球蛋白改变或者消失,从而影响了血小板功能。代表疾病包括有May-Hegglin异常、Sebastian综合征、Epstein综合征、Fechter综合征。

其他遗传性巨大血小板疾病

该类疾病比较少见,主要是血小板损伤伴有其他疾病。代表疾病有巨大血小板伴二尖瓣功能不全、血小板减少伴桡骨缺损。

先天性血小板功能异常的病因主要是血小板的膜糖蛋白、膜骨架、血小板内功能相关颗粒、发挥凝血功能的信号传导和分泌等血小板发挥功能的各个环节出现问题,从而导致血小板功能失效,好发于近亲婚配家庭的子女。

患者体内的血小板与正常人不同,由于发生了与血小板蛋白质功能相关的基因发生突变,导致血小板膜糖蛋白(GP)异常、血小板膜骨架异常、血小板颗粒异常、血小板促凝活性异常、血小板信号传导和分泌异常等血小板功能相关部位的改变或缺失,从而导致血小板功能的异常或丧失。MYH9相关综合征是位于第22染色体上的MYH9基因发生错义突变、无义突变、小片段缺失或大片段缺失。血小板无力症(GT)是位于17号染色体的GPⅡb基因与GPⅢa基因发生基因突变,包括替代、缺失、插入等造成的错义、无义或移码突变,其中GPⅡb和GPⅢa是用于血小板粘附必须的膜板蛋白,如若基因编码错误,血小板蛋白结构异常,则血小板无法粘附,无法发挥凝血功能。巨大血小板综合征(BSS)是编码GPⅠbα、GPⅠbβ、GPⅨ的结构基因上发现的缺陷包括碱基缺失、误义突变、无义突变和框移突变等。

先天性血小板功能异常疾病非常罕见,是常染色体隐性遗传病,近亲婚配人群较为常见。血小板无力症在世界范围内的发病率约为1/100万,国内截至2015年报道病例数有100多例,男女比例数基本相当。

先天性血小板功能异常是常染色体隐性遗传,男女皆可发病。基因自发突变导致此病的概率较小,多发于近亲婚配的家庭子女。

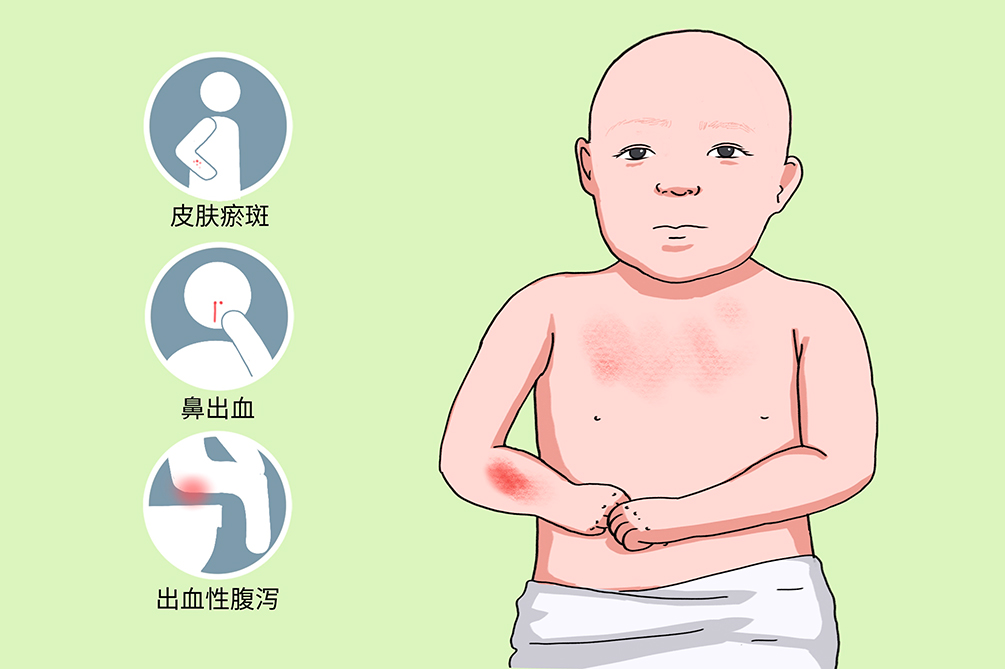

先天性血小板功能异常的主要症状有皮肤黏膜瘀斑、紫癜、身体各器官组织出血,有时部分患者会出现反复感染、贫血症状,另外还有可能并发有肾炎、白化病。

皮肤紫癜

患者机体凝血能力降低,凝血时间延长,易导致皮肤黏膜表面出现瘀斑、紫癜。不同的先天性血小板功能异常疾病,在紫癜的临床表现方面也是不同。血小板无力症主要为出血表现,出生后即可有紫癜,但不严重。巨大血小板综合征是以皮肤黏膜出血为主,可表现为鼻出血、瘀斑。

出血

患者机体凝血功能的减弱,出现损伤后,机体止血时间延长,可表现为鼻出血、瘀斑、牙龈出血、月经过多、胃肠道出血、外伤后血肿、甚至颅脑出血等。Wiskott-Aldrich综合征患者,常在出生数月内即有出血表现,如鼻出血、出血性腹泻、颅内出血。α贮存池缺陷从儿童期即可有出血,主要是轻中度皮肤黏膜出血。

反复感染

先天性血小板功能异常中的Wiskott-Aldrich综合征,主要表现为小血小板,血小板减少,反复感染,湿疹,但仅1/4患者有典型的三联征:感染,血小板减少和湿疹。

贫血

长期有消化道出血症状或者女性月经出血过多,易导致先天性血小板功能异常患者出现贫血症状,表现为面色苍白、头晕失眠等。

肾炎

先天性血小板功能异常中的MYH9综合征,具有May-Hegglin异常、Sebstain综合征、Fechtner综合征和Epstein综合征四种分型,该四种分型主要是由于MYH9基因编码异常导致中性粒细胞损伤的结构来区分的。MYH9基因编码非肌性肌球蛋白重链(NMMHC)。血小板中会表达非肌性肌球蛋白重链2型,因而MYH9基因编码异常会导致血小板中蛋白质异常,从而出现血小板功能的异常。与此同时,非肌性肌球蛋白重链(NMMHC)在肾脏、耳蜗与晶状体等大多数细胞都可以表达,因而该类肌球蛋白损伤,除了血液学表现外,还表现为肾炎、遗传性耳聋和(或)白内障等。其中MYH9综合征中的Fechtner综合征和Epstein综合征两种就会表现出肾炎、耳聋的症状。

白化病

先天性血小板功能异常中的Hermansky-Pudlak综合征,临床主要表现为眼与皮白化病。血小板计数正常或增高,但血小板由于缺乏致密颗粒而功能异常,皮肤黏膜出血,出血时间延长。

当患者出现皮肤出现瘀斑、紫癜或者皮肤黏膜出血的情况症状时,要及时到血液科就诊,通过血小板数量、功能检查、结合身体各器官组织出血表现,可对本病进行诊断。但要注意本病要与特发性血小板减少性紫癜等疾病相鉴别。

皮肤出现瘀斑、紫癜或者皮肤黏膜出血的情况下,需要需要在医生的指导下进一步检查。

在体检或其他情况下发现血小板数量减少、出血不易止、鼻出血、牙龈出血、月经过多等情况应该及时就医。

出现胃肠道出血、外伤后血肿、甚至颅脑出血等情况,或者已经确诊为先天性血小板功能异常的患者,应立即就医。

优先考虑去血液科就诊。

出现瘀斑、紫癜症状去皮肤科就诊。

出现消化道出血症状去消化科就诊。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如皮肤瘀斑瘀点,牙龈出血、鼻出血等)

是否有以下症状?(如月经过多、胃肠道出血、外伤后血肿甚至颅脑出血等症状)

家里是否有亲戚有同样的症状呢?

既往有无其他的病史?

由于在先天性血小板功能异常疾病中巨大血小板综合征(BSS)、血小板无力症(GT)与MYH9综合征三种疾病最为常见,也最为重要,故主要介绍该三种疾病。

巨大血小板综合征

血小板计数与大小

多数巨大血小板综合征患者有不同程度的血小板减少,少数病例血小板数正常。外周血涂片可见血小板体积增大,30%~80%以上的血小板直径大于3.5μm,有的可达20~30μm。电镜检查可见巨大血小板内,有丰富的表面连接系统、致密管道系统、胞内空泡和致密颗粒。

血小板功能

测定血小板功,能会出现与血小板减少程度不相称的出血时间延长,从轻度延长(5~10分钟)到超过20分钟。使用瑞斯托霉素、布妥霉素等外源性促凝剂,不能使血小板聚集,且不能被加入的正常血浆纠正。而二磷酸腺苷、胶原和肾上腺素诱导的血小板聚集正常或增多。低浓度凝血酶诱导的血小板聚集降低及延迟相延长,但能被高浓度凝血酶纠正。

血小板膜GPⅠb/Ⅸ测定

运用特异的血小板单克隆抗体,采用流式细胞仪、放射自显影或免疫印迹手段,发现血小板膜GPⅠb/Ⅸ量的减少或缺如。GPⅠb/Ⅸ基因分析可发现各种基因突变。

血小板无力症

血小板聚集试验

生理性诱导剂刺激的血小板聚集异常,瑞斯托霉素诱导的聚集起始坡度正常或接近正常,反映了血浆血管性血友病因子和血小板GPⅠb-Ⅸ正常,而第二波在低浓度瑞斯托霉素刺激下减弱。患者血小板不能结合血浆纤维蛋白原或其他黏附蛋白。在高浓度凝血酶和胶原刺激下,α和δ颗粒内容物释放正常,低浓度时,释放反应异常,反映了由于血小板聚集而引起的释放放大作用缺陷。

玻璃珠滞留试验

正常情况下,全血或富血小板血浆的血小板可黏附至玻璃,因为人体内第Ⅰ凝血因子血浆纤维蛋白原首先沉积在玻璃上,血小板然后黏附至固定的血浆纤维蛋白原从而。血小板无力症患者,血小板不能黏附至玻璃,此为玻璃珠滞留试验异常的分子基础。

MYH9综合征

血小板计数

患者的血小板计数有不同程度的减少,有时可严重降低,可以作为诊断MYH9综合征的辅助检查。

血片检查

血片检查具有重要的意义,易见巨大的血小板;除Epstein综合征外,都可在中性粒细胞中发现蓝灰色的包涵体。有时包涵体染色较浅不易察觉,应将血片深染并偏碱性。如能用DAPI荧光染料染色,可在荧光显微镜下清楚地见到包涵体,该法亦可用流式细胞仪检测。电子显微镜观察中性粒细胞包涵体的结构有助于不同类型的鉴别诊断。

骨髓检查

患者可见巨核细胞内膜带异常,丛状集聚在一定区域。

其他检查

要注意眼、耳与尿的检查,有无蛋白尿与镜下血尿,有无肾功能异常,必要时做肾组织活检。

在先天性血小板功能异常疾病中,巨大血小板综合征(BSS)、血小板无力症(GT)与MYH9综合征三种疾病最为常见,也最为重要,故主要介绍该三种疾病。

巨大血小板综合征(BSS)

BSS诊断的主要依据为:出血时间延长、血小板减少、血小板巨大;有遗传性家族史;瑞斯托霉素不能诱导血小板聚集,而二磷酸腺苷、胶原和肾上腺素诱导的血小板聚集正常或增多;血小板膜GPⅠb/Ⅸ缺陷;排除其他血小板减少及功能异常的疾病。

血小板无力症

诊断血小板无力症:黏膜出血,血小板聚集试验异常,除黏膜出血外,还有脐带出血、肌肉出血、内脏出血等,血浆纤维蛋白原测定可作出鉴别。血小板无力症一般于出生时或儿童早期发病,详细的病史可与血小板获得性异常鉴别。

MYH9综合征

MYH9相关综合征呈常染色体显性遗传,往往有家族史。由于患者的出血倾向较轻,幼年时常无症状,因此往往在成年后才被诊断。患者的血小板计数有不同程度的减少,有时可严重降低。血片检查具有重要的意义,易见巨大的血小板;除Epstein综合征外,都可在中性粒细胞中发现蓝灰色的包涵体。有时包涵体染色较浅不易察觉,应将血片深染并偏碱性。如能用DAPI荧光染料染色,可在荧光显微镜下清楚地见到包涵体,该法亦可用流式细胞仪检测。电子显微镜观察中性粒细胞包涵体的结构有助于不同类型的鉴别诊断。骨髓检查见巨核细胞内膜带异常,丛状集聚在一定区域。医生要注意患者是否自幼就有血小板减少或出血倾向,是否有家族史,要亲自查看血片与骨髓片,注意血小板的大小与形态,以免误诊。

特发性血小板减少性紫癜(ITP)

特发性血小板减少性紫癜,接受激素治疗或脾切除有效。而先天性血小板功能异常接受激素治疗或脾切除无效。

获得性血小板异常

产生抗GPⅡb/Ⅲa抗体的自身免疫性疾病,可有血小板无力症表现及类似的实验室异常,先天性血小板功能异常,可以采用混合试验(患者血浆+正常血小板)与这些获得性疾病鉴别。

Alport综合征

Alport综合征表现为肾炎、耳聋和先天性白内障,但无巨大血小板、血小板减少与中性粒细胞包涵体,可以与先天性血小板功能异常进行鉴别。

血友病

血友病的出血表现,主要为关节肌肉出血。而先天性血小板功能异常多为黏膜出血、鼻出血等,不太会出现关节肌肉出血,可以用于大致上的鉴别。

目前对先天性血小板功能异常尚无特效治疗。临床治疗包括一般治疗和针对出血等的对症治疗,治疗周期多需要长期持续性治疗。除此以外,对于患者的出血症状应该做好日常监护管理,必要时进行血小板输注。

对患者进行健康教育,提高患者对自身疾病的认识。注意口腔卫生,对于减少牙龈出血非常重要。严禁使用抗血小板药物。由于出血而致的缺铁和贫血可补充铁剂和叶酸。尽早注射乙肝疫苗,注射时采用小针头,延长注射部位压迫时间,以防过度出血。在月经初潮时,即可有大量出血,事实上,几乎所有患者有月经过多,需行激素治疗,必要时需紧急行子宫切除术,因此在月经初潮前给予激素治疗是合理的,但应考虑到骨骼生长提前终止等副作用。

有牙龈出血或拔牙时,抗纤溶药物有效,氨基己酸或氨甲环酸,后者胃肠道副作用较少,但如有弥散性血管内凝血时禁用。氨甲环酸漱口,对于控制牙龈出血有效。精氨酸加压素一般无效,但有报道,即使不能纠正异常的出血时间,也可改善出血症状。局部应用氨甲环酸、凝血酶等可控制局部出血。但应用牛凝血酶者,可产生抗牛凝血酶抗体,且制剂中污染的因子Ⅴ,可诱导产生抗因子Ⅴ抗体,它与人因子Ⅴ有交叉反应,可导致严重出血。鼻出血较难控制,棉拭子局部用缩血管药物;硝酸银或三氯醋酸烧灼;前后鼻腔填塞;颌动脉结扎或栓塞。当局部用药无效时,可输血小板。

此病一般无需进行手术治疗。

血小板输注

血小板输注是严重出血的主要支持治疗手段,也用于预防手术等应急情况。由于患者终身需输血小板,因此应尽早注射乙肝疫苗。所输的血小板和红细胞需去除白细胞,以防同种免疫反应的发生和巨细胞病毒(CMV)的传播,也可预防输血时的发热反应。拟受孕的妇女,如Rh阴性,应避免输Rh阳性的血小板。有条件者,在开始就应输HLA相配的血小板,以最大程度减少同种免疫反应。

骨髓移植与基因治疗

同种异体骨髓移植已经在多例血小板无力症与Wiskott-Aldrich综合征患者获得成功,但考虑骨髓移植的危险性与可能产生的GVHD,仅在特殊病例可以考虑。基因治疗是未来发展的方向,目前已开展了血小板无力症与巨大血小板综合征基因治疗的动物实验,但实际应用尚待时日。

本病预后不佳,目前仍然无法被治愈。但通过一般治疗和针对出血的对症支持治疗后,做好患者的饮食管理,调整患者心理状态,本病预后尚好,需要定期进行复诊血小板数量。

本病不能被治愈,目前经积极有效的治疗,可以缓解症状,改善预后。

患者大多都能活到成年。根据病情,做好监测、护理和对症治疗,存活时间比较可观。

输注血小板后,血小板的寿命是7~14天,故输注血小板维持时间并不能很长,一般在三个月左右。早期建议每三个月进行一次血小板数量和功能检测;晚期可以延长治半年,进行一次血小板数量和功能检测,在此期间要注意患者是否出现新症状或突发情况,及时就医处理。

先天性血小板功能异常患者,由于凝血能力的减弱、各组织器官功能以及患者身体素质的减弱,故在饮食方面需要注重营养物质质量及数量的摄入,注重保障食品安全卫生,从而使得患者的营养情况和身体素质能够得到提升。

加强营养摄入

建议摄入高热量、高蛋白、高维生素的食物;食用易消化、能够减轻胃肠负担的食物,防止损伤口腔和消化道黏膜,导致出血;建议摄入含铁量丰富的食物,以增加血红蛋白的合成,加强机体素质。

保护胃肠道

食用流质或半流质食物,避免食用过冷、过热或者坚硬粗糙的食物,以免损伤口腔和消化道,避免消化道出血。

注重食品安全

注重摄入食物的安全,忌食生冷、过期、不洁的食物,注重筷子等餐具的消毒措施,减少与病菌接触的机会,避免肠道感染。

对先天性血小板功能异常患者的护理,是一个长期性的过程。应该要包括有对患者日常生活的管理、对患者的病情监护、心理监护以及主要患者接受治疗后的各种注意事项。

环境管理

患者的生活环境内应该避免刀具、银针等尖锐物品,家具的边角应该圆滑,避免或者磕碰尖角损伤,家内可以铺盖地毯,

运动管理

患者应该不要剧烈奔跑,不要做剧烈运动和刺激性运动,防止外伤磕碰出血和心慌胸闷等症状;运动之前要做好防护措施,比如带上头盔、护膝、护腕等。

日常管理

患者刷牙应该挑选毛质柔软的牙刷,使用时不要过度用力擦刷牙龈,防止出现牙龈出血的症状。患者应该穿戴柔软衣帽,使用柔软用具,谨防出血;如若出血,应该及时使用止血带或者及时就医。

检查患者是否出现了新症状(如贫血、出血、黏膜瘀点瘀斑等),若出现新的症状,应引起重视,及时就医,针对当下情况看是否需要进行输注血小板的治疗。

与患者经常进行沟通,鼓励患者积极坚持治疗,给患儿信心和温暖;如果患者年龄尚小,可以带患儿偶尔出去呼吸新鲜空气,与同龄儿童进行玩耍和交流;陪护者应该随时关注患儿的心理状况,如若发现异常应及时进行干涉和辅导;如若患者年龄较大,也可以给患者以正常人一样的生活。

先天性血小板功能异常是一类常染色体遗传疾病,遗传疾病的预防多在患儿的父母身上。由于该类疾病多发于近亲婚配的家庭,故减少近亲婚姻,将会在这类疾病的预防中,发挥重要作用。

对于遗传性疾病的早期筛查,可以在孕妇阶段抽取羊水或者是在儿童出生后进行基因检测,发现在基因上与血小板功能相关基因是否存在着突变或者异常,以便早期发现先天性血小板功能异常的存在,从而早发现、早诊断、早治疗。

尽量避免近亲婚配,近亲婚配带来的遗传性疾病,远不止先天性血小板功能异常这一类疾病,还会出现有畸形、痴呆等疾病。因此为了减少由该原因引起的遗传性疾病,应避免近亲婚配。

注重对患者进行早期发现,先天性疾病多在儿童期即可发病,儿童监护者应仔细观察患儿的身体状况,观察是否有相关临床表现,争取早发现早诊断早治疗。

4748点赞

参考文献

[1]张之南,郝玉书,赵永强,王建祥.血液病学[M].北京:人民卫生出版社,2011:755-769.

[2]葛均波,徐永健,王辰.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2018:604-616.

[3]王辰,王建安.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2015:472-502.