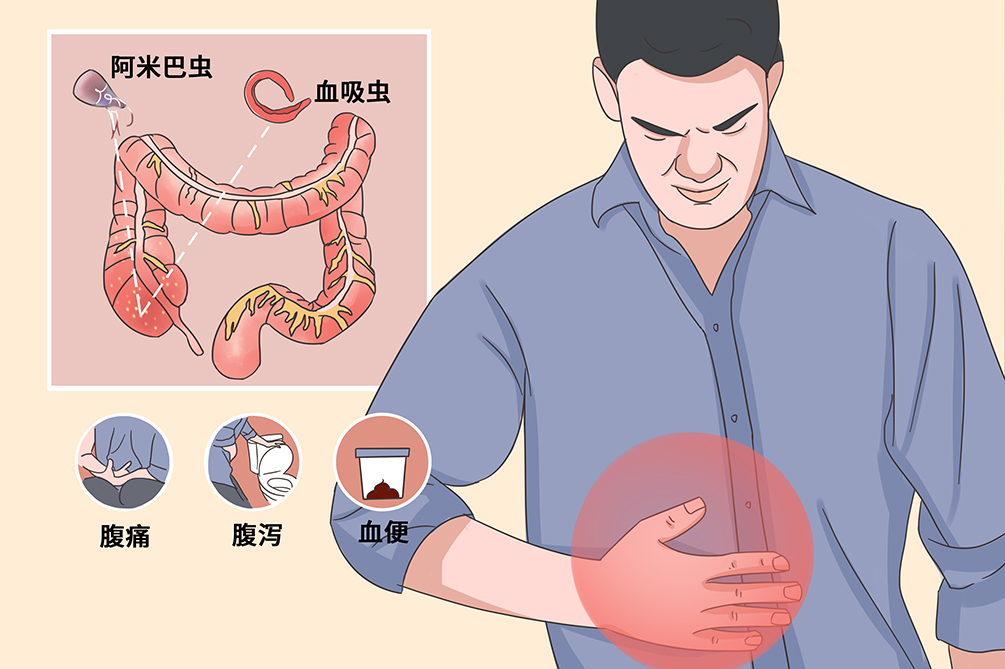

盲肠肉芽肿主要是由于感染阿米巴原虫或血吸虫引起的一种寄生虫病,它们会侵入感染者的盲肠,导致细胞的溶解以及死亡,患者常出现腹痛、腹泻和里急后重等症状,好发于农村、边疆等欠发达地区,不注意饮食卫生或抵抗力较低都容易感染该病。发生盲肠肉芽肿之后应积极治疗,避免造成肠道的慢性损伤,导致肠梗阻或肠穿孔等。

- 就诊科室:

- 消化内科、肛肠外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Cecal granuloma

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠梗阻、肠出血、肠穿孔

- 治疗周期:

- 1~3个月

- 临床症状:

- 腹痛、腹泻、腹部包块、消瘦

- 好发人群:

- 吃生冷食物、饮用不洁水源的人群,喜爱高糖饮食的人群、爱喝酒的人群,以及免疫力低下、从事山林过沼泽地工作的人群。

- 常用药物:

- 氯喹、双碘喹啉

- 常用检查:

- 粪便检查、肠镜检查

盲肠阿米巴肉芽肿

是由于溶组织内阿米巴原虫寄生在盲肠肠壁,引起肠壁损害的炎症性疾病,临床上常出现腹痛、腹泻和里急后重等症状。

回盲部血吸虫病性肉芽肿

回盲部血吸虫病性肉芽肿系肠道血吸虫病的一种晚期病变,临床上常出现腹痛、腹泻等症状,少数病例可并发管状或绒毛状腺瘤,甚至腺癌。

溶组织阿米巴寄生长期病变不愈,可产生大量纤维组织,以及肠系膜及肠壁炎性浸润和水肿,或由于血吸虫卵经肠壁中,破裂的小静脉潜心入血管周围的肠壁组织中所致。

溶组织内阿米巴寄生感染

溶组织内阿米巴的毒力和侵袭力主要表现在对宿主组织的溶解破坏,导致肠系膜及肠壁炎性浸润和水肿,形成肉芽肿样肿块。作用机制主要包括滋养体在组织中进行伪足运动,破坏组织,并吞噬和降解已经受破坏的细胞;破坏细胞外基质和溶解宿主细胞;抗补体作用,抵抗补体介导的炎症反应,从而逃避宿主的免疫攻击。

血吸虫病性肉芽肿

成虫寄生于门静脉-肠系膜静脉系统,在肠系膜下静脉内产卵,部分虫卵经肠壁进入肠腔,破坏肠黏膜,导致肠壁出现白细胞浸润、假性结节的形成和纤维组织增生,晚期肠壁出现纤维化增厚,黏膜增殖可形成肉芽肿。

食用被阿米巴原虫或血吸虫感染过的食物或水。

在我国多见于南方地区,年平均感染率为0.95%,农村高于城市,男性多见于女性,儿童多见于成人,感染率与卫生情况及生活习惯有关。

盲肠阿米巴肉芽肿主要是粪-口传播

阿米巴原虫主要寄生于结肠,亦可经直接侵袭到肠道其他部位,引起相应部位的阿米巴溃疡或脓肿。传染源主要为慢性和恢复期病人,粪便排包囊者和带虫者,人的感染途径多为食用被阿米巴包囊污染的食物和水而引起。

血吸虫病性肉芽肿主要通过直接接触传播

人通过皮肤接触含血吸虫尾蚴的疫水而直接感染,血吸虫寄生包括3个条件,即带虫卵的粪便入水、钉螺寄生以及人体接触疫水。

盲肠肉芽肿好发于吃生冷食物、饮用不洁水源的人群,喜爱高糖饮食的人群,爱喝酒的人群,以及免疫力低下,从事山林、沼泽地工作的人群。

多有阿米巴痢疾病史和发热、消瘦、贫血等全身表现,伴有腹痛、腹泻、里急后重等痢疾症状。腹痛为常见症状,多位于右下腹或脐周,间歇性发作,体检常有腹部压痛,部位多在右下腹周围。大便次数常增多,多为稀糊状大便。

腹泻

患者大便不成形,呈糊状,颜色可能偏红,伴有腥臭味。

便秘

便秘可与腹泻交替发生,早期便秘情况较轻,随着疾病的进展,肿块堵塞肠管之后便秘呈持续性。

腹胀

腹胀的严重程度和病情严重程度有关,腹胀常在进食之后加重,可伴嗳气、打嗝等症状。

里急后重

患者排便感较为迫切,但排便后可出现排便不尽感。

体重下降

该病影响患者的消化功能以及食欲,可导致体重的下降。

部分患者可由于长期慢性腹泻,出现发热、消瘦、贫血等全身表现,以及阵发性腹痛,伴腹胀、呕吐等症状,腹部可见肠形及蠕动波,肠鸣音活跃或亢进。

肠梗阻

肠黏膜反复发生溃疡和肠壁纤维化,最终导致肠壁增厚、肠腔狭窄,进而导致肠梗阻。

肠出血

肠道病变广泛,或侵及肠壁血管时可引起便血。

肠穿孔

严重的深及浆膜的黏膜溃疡可导致穿孔,多见于盲肠、阑尾和升结肠等部位,往往有多处穿孔。大多缓慢发生,无剧烈的腹痛,穿孔的具体时间难以确定。

盲肠肉芽肿可引起患者电解质紊乱,故需及早就医,改善临床症状,防治并发症,提高病人生活质量。

长期慢性腹痛、腹泻患者,长期疫区疫水接触患者进行定期肠道检查非常有必要,一旦检查中发现阿米巴或者血吸虫感染,都需要在医生的指导下进一步检查。

发现果酱样大便、腹部包块、腹泻、腹痛时,应及时就医。

已经确诊盲肠肉芽肿的患者,若突然出现腹痛、呕吐、腹胀、排气、排便等肠梗阻症状,以及大量便血、肠穿孔时,应立即就医。

大多患者优先考虑去消化内科就诊。

若患者出现突然出现腹痛、呕吐、腹胀、排气、排便等肠梗阻症状,以及大量便血、肠穿孔时,应到肛肠外科或急诊科就诊。

因为什么来就诊?

腹痛是一过性还是持续?

目前都有什么症状?(如腹痛、腹泻、大便颜色或性状改变、腹部包块等)

是否有以下症状?(如腹痛、可触及腹部包块、糊状大便、果酱色大便、消瘦、发热、贫血等症状)

既往有无其他的病史?(如阿米巴痢疾史)

有无不良生活习惯?是否去过疫区或牧区等地方?

体格检查

通过视诊、触诊,判断患者肠道是否存在包块,有无肠梗阻、肝肿大等。

免疫学检查

抽血检测患者血液中的寄生虫抗体以及抗原,判断有无出现寄生虫感染。

核酸检测

诊断患者的肠组织以及粪便做寄生虫的核酸检测,判断有无出现寄生虫的感染以及感染的寄生虫种类。

影像学检查

如B超、CT等检查,可帮助判断患者的盲肠有无出现炎症或肿块等。

粪便检查

取患者粪便用生理盐水直接涂片法做镜下检查,阿米巴肉芽肿患者可在粪便中找到溶组织阿米巴滋养体或溶组织阿米巴包囊,镜检可见黏液中含较多聚集成团的红细胞和较少的白细胞,有时可见夏科-雷登结晶和活动的滋养体;血吸虫肉芽肿患者可在粪便中查见血吸虫虫卵。

肠镜检查

通过乙状结肠镜或结肠镜直接观察黏膜溃疡,并做组织活检。阿米巴肉芽肿患者在正常黏膜上可见口小底大的烧瓶状溃疡,取其内容物活检可检查到溶组织阿米巴滋养体,慢性患者除溃疡外,尚可见黏膜增厚与息肉形成;血吸虫肉芽肿患者可见虫卵结节附着,肠黏膜充血水肿,肠壁增生及瘢痕形成。

盲肠阿米巴肉芽肿

腹痛、腹泻、里急后重等痢疾症状以及发热、消瘦、贫血等全身表现,伴有右下腹包块,大便呈暗红色果酱样,伴腥臭。

在粪便中找到溶组织阿米巴滋养体或溶组织阿米巴包囊,或通过乙状结肠镜或结肠镜病理活检,可检查到溶组织阿米巴滋养体。

回盲部血吸虫病性肉芽肿

腹痛、腹泻以及肠壁增厚、肠腔狭窄,多伴有慢性低位小肠梗阻,病程常持续数月,然后出现急性肠梗阻症状。

有疫区接触的病史。

在粪便中查见血吸虫虫卵,或通过乙状结肠镜或结肠镜活检可见到肠壁血吸虫虫卵结节附着。

肠结核

大多有肠外原发结核病灶存在,患者常出现低热、盗汗等结核毒血症状,腹痛间歇性发作,餐后加重,排便或排气后缓解,大便呈糊状,多无脓血,不伴有里急后重。有时腹泻与便秘交替出现,胃肠道X线检查以及病理组织学检查有助于鉴别诊断。

结肠癌

患者常年龄较大,左侧结肠癌者以梗阻症状、排便习惯与粪便性状改变等症状为主。右侧结肠癌常以进行性贫血、消瘦、不规则发热等全身症状以及腹痛和腹部包块为主,隐血试验常阳性,晚期大多可触及腹块,结肠镜取活组织检查有助于鉴别诊断。

以内科治疗为主,当伴有外科并发症时考虑手术治疗。病情急性发作时应卧床休息,根据病情给予流质或少渣饮食,避免刺激性食物,注意维持营养,大量腹泻者保证水、电解质平衡,必要时静脉补液或输血。

早期预防

接触疫区或疫水后及时到医院检查治疗。

营养支持治疗

根据病情给予流质或少渣饮食,避免刺激性食物,及时纠正水、电解质平衡紊乱;严重贫血者可输血,低白蛋白血症者应补充清蛋白。病情严重者应完全禁食,并予以完全胃肠外营养治疗。

对症治疗

对腹痛、腹泻的对症治疗,慎重使用抗胆碱能药物或止泻药,如洛哌丁胺。在重症病人中应禁用,有诱发严重并发症的可能。

组织内杀阿米巴药物

氯喹属于组织内抗阿米巴药物,可干扰阿米巴原虫的繁殖,控制临床症状,不能阻止复发,但因作用较持久,故能使复发推迟。肝肾功能不全、心脏病、重型多型红斑、血卟啉病、牛皮癣及精神病患者慎用。因可引起胎儿脑积水、四肢畸形及耳聋,故孕妇禁用。

肠内抗阿米巴药物

双碘喹啉能抑制肠内阿米巴共生菌,使阿米巴生长繁殖受到抑制而起抗阿米巴作用。临床可用于轻型或无症状盲肠阿米巴肉芽肿患者,禁忌症为对碘过敏患者、甲状腺肿大患者以及严重肝肾疾病患者等,也可考虑选用安特酰胺等药物。

抗血吸虫药物

青蒿琥酯对血吸虫的幼虫效果较好,适用于早期的治疗;吡喹酮可迅速杀灭血吸虫,是治疗血吸虫的首选药物。

肠切除术

主要应用于血吸虫病性肉芽肿,可在腹腔镜下或开腹行盲肠切除术,手术后24小时可起床活动,促进肠蠕动恢复,防止肠粘连发生。

肠管造瘘术

如果患者腹腔内存在感染,但不可马上缝合,可考虑行该手术治疗。

盲肠肉芽肿预后与病程长短、有无并发症、是否及早诊断和及时有效的治疗有关。无并发症的轻症患者预后较好,但有严重并发症或年老体弱者预后不如前者。

盲肠肉芽肿能治愈,但部分患者会出现反复发作、迁延不愈,有时需手术治疗。

盲肠肉芽肿一般不会影响自然寿命。

患者用药之后两周需要到医院复查,之后建议一年做一次肠镜检查。

盲肠肉芽肿应根据病情给予流质或少渣饮食,慢性患者应避免刺激性食物,注意维持营养,及时纠正水、电解质平衡紊乱;严重贫血者可输血,低白蛋白血症者应补充清蛋白。病情严重者应完全禁食,并予以完全胃肠外营养治疗。

避免进食辛辣、刺激食物,因为刺激性食物可能会导致肠黏膜溃疡加重,导致腹痛、腹泻等症状加重。

宜多食用含蛋白质丰富的食物,例如牛奶、豆腐、鱼肉等;宜多食水果和新鲜蔬菜。

盲肠肉芽肿急性期病人应卧床休息,慢性患者应避免刺激性食物。注意维持营养,注意保持大便通畅,根据病情给予流质或少渣饮食,必要时胃肠外营养。

口服用药

了解各类抗阿米巴药物、抗血吸虫药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,遵医嘱正确服用。

术后护理

患者在术后应尽早下床活动,注意多咳嗽,可尽快排出痰液。

运动

非手术患者运动如常即可,如慢跑等有氧运动,注意饭后不要立即运动,可休息半小时再进行锻炼。

盲肠肉芽肿患者复诊时做粪便培养或肠镜检查,检查是否还有阿米巴或血吸虫存在繁殖。

盲肠肉芽肿患者需注意饮食卫生,如果患者为餐饮业人员,应暂时调离工作,防止疾病传播。

盲肠肉芽肿可通过粪-口途径传播,故预防本病需从源头做起,注意饮食卫生,防止病从口入。

对初次发生肠阿米巴或血吸虫感染者应彻底治疗;定期体检检查肠道病变;长期不明原因慢性腹痛腹泻患者应及时就医诊断治疗。

生活中少食含糖高的饮食以及饮料,适当多吃一些蔬菜或蛋白质丰富的食物。

避免酗酒,饮酒量每日不可超过一瓶啤酒。

患有相关免疫疾病的患者或免疫力低下的人群应注意好自身卫生的清洁,注意饮食卫生。

经常在水田工作的人员应注意做好防护措施,避免接触疫水。

4602点赞

参考文献

[1]葛均波,徐永健,王辰.内科学[M].第9版.北京:人民卫生出版社,2018.373-380.

[2]步宏,李一雷.病理学[M].第9版.北京:人民卫生出版社,2018.353-358.