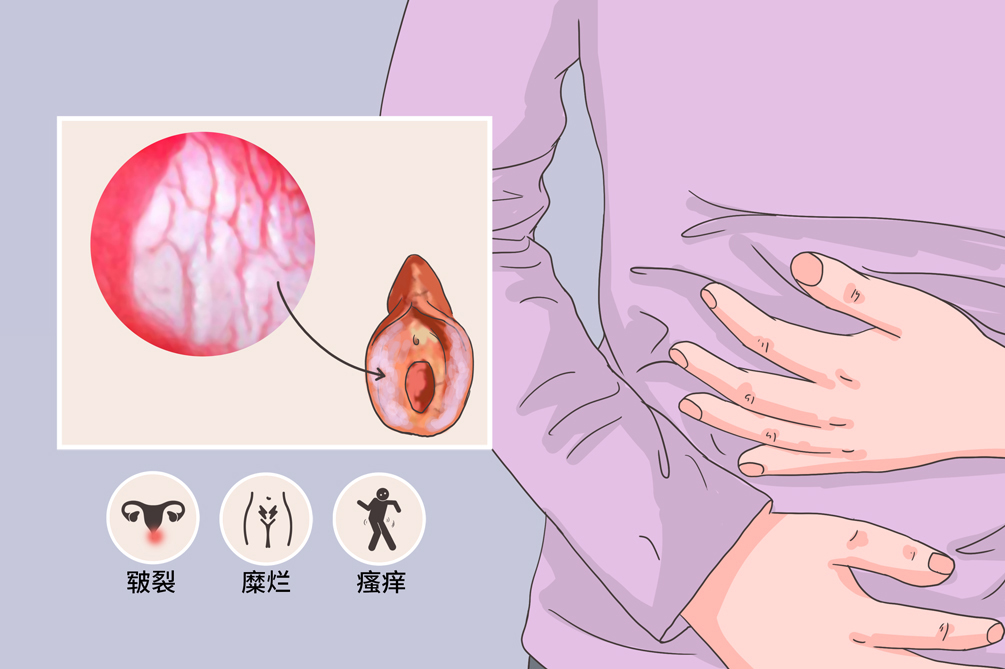

外阴黏膜白斑指外阴黏膜上的角化性白色斑片或斑块,不易擦掉。目前趋向于认为外阴部位的良性角化性病变称为白色角化病或称为单纯性白斑病,将外阴部位的间变性病损称为外阴白斑病。主要表现为患处白色增厚的浸润性斑块,边界清,个别可有皲裂、小片糜烂、溃疡,通常具有瘙痒感,有时瘙痒剧烈,因搔抓、摩擦可潮红、水肿、糜烂或苔藓样变,本病癌变率不高,4%~6%可能癌变,绝大多数为良性,非癌前期病变。

- 就诊科室:

- 妇科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- leukoplakia vulvae

- 疾病别称:

- 女阴白斑病、女阴黏膜白斑、外阴白斑病、外阴黏膜白斑病、无异形性改变的女阴营养障碍

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 外阴癌、脓毒血症

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 外阴白色浸润性斑块、皲裂、糜烂、溃疡

- 好发人群:

- 中年或绝经后肥胖女性、糖尿病患者

- 常用药物:

- 新霉素软膏、莫匹罗星软膏、乙烯雌酚软膏、苯甲酸雌二醇软膏、咪康唑霜剂

- 常用检查:

- 皮肤检查、组织病理学检查、阴道分泌物检查

增生型

皮损主要发生在大阴唇、小阴唇、阴唇间沟、阴蒂、包皮等部位,为对称性,表面略呈暗红或淡红的皮革状隆起,夹杂有界限清晰的白色斑片,部分可呈疣状突起,可有鳞屑、痂皮及继发感染或湿疹化改变。

硬化苔藓型

本病皮损以发生在外生殖器皮肤黏膜部位为主,一般是对称性的瓷白、象牙白、灰白的丘疹或斑片。皮损呈绿豆大或更大些的圆形或卵圆形,半透明或珍珠母样光泽,紧密排列而不融合,表面有黑头粉刺样角栓,触诊有中等以上的硬度。皮损之间有多数小陷凹,有时有继发的疣状增生。

混合型

皮损表现属白色病变,但又不完全属于上述两型者。

外阴黏膜白斑病因尚未完全清楚,与某些全身性因素,如糖尿病、内分泌紊乱、营养不良、维生素缺乏等有关,本病还可由局部不洁、慢性炎症、内分泌的改变及阴道分泌物的长期刺激引起。

维生素缺乏

长期维生素缺乏,如维生素A缺乏可能导致外阴黏膜白斑。

微生物感染

如人乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒感染等,可能导致外阴黏膜白斑。

内分泌素乱

外阴黏膜白斑多见于绝经期前后的女性,主要与性激素水平紊乱以及其他内分激素紊乱有关。

自身免疫紊乱

机体免疫功能紊乱的人群可出现该类疾病。

糖尿病

糖尿病患者易出现黏膜白斑病变。

免疫力低下

长期应用广谱抗生素、免疫抑制剂以及糖尿病、内分泌紊乱等,导致机体免疫力低下,容易诱发外阴黏膜白斑病。

性别

外阴黏膜白斑多见于女性。

外阴黏膜白斑病多见于闭经后的妇女,临床以病损部的点状、片状或条状灰白或乳白的角化性斑片或者溃疡为特征,具有恶变为鳞状细胞癌的倾向。据估计,其恶变率约为2%,最高不超过4%~6%。

40岁以上或绝经后女性

女性雌激素能防止黏膜白斑,绝经后女性内分泌水平发生改变,免疫力水平下降,尤其是绝经后肥胖女性容易出现本病。

糖尿病患者

糖尿病患者血糖控制不佳,容易出现溃疡,从而诱发外阴黏膜白斑。

外阴黏膜白斑的典型症状是外阴皮肤呈白色增厚的浸润性斑块或有皲裂,小片糜烂、溃疡,外阴瘙痒感,有时瘙痒剧烈,外阴可呈潮红、水肿、糜烂或苔藓样变。严重时阴唇粘连消失,影响性生活。

外阴白色增厚的浸润性斑块,边界清,个别可有皲裂,小片糜烂、溃疡,如刮除表面白色角化黏膜,基底易出血。

通常具有瘙痒感,有时瘙痒剧烈,因搔抓、摩擦可出现潮红、水肿、糜烂或苔藓样变,可引起外阴狭窄。

部分患者如并发细菌感染,可有发热、皮肤肿胀、破溃及脓性分泌物流出等表现。

外阴癌

长期不愈的患者少数可并发外阴癌,约有20%发展为浸润性鳞癌。

脓毒血症

若破溃处并发细菌感染,控制不及时,严重者可并发脓毒血症。

外阴黏膜白斑出现外阴处有白色斑点,并有苔藓化、皲裂、溃疡、外阴狭窄时,需要去妇科就诊,通过皮肤检查、组织病理变化可以确诊,外阴黏膜白斑需要与白色角化症、扁平苔藓等相鉴别。

发现小阴唇、阴蒂、大阴唇内侧、阴道口,及阴道前庭等处黏膜部出现白色或灰白、灰蓝、紫红色的角化性斑片,外阴瘙痒,高度怀疑外阴黏膜白斑时应及时就医。

已经确诊外阴黏膜白斑病的患者,若见外阴湿疹样改变、苔藓化、皲裂、溃疡、外阴狭窄,影响患者生活质量时应立即就医。

大多患者优先考虑去妇科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如癌变等,可到相应科室就诊,如肿瘤科等。

因为什么来就诊的?

发现外阴白色斑片多久了?外阴瘙痒是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如外阴斑块,外阴皲裂,糜烂、溃疡等)

是否有以下症状?(如外阴疼痛、渗液、外阴出血等症状)

既往有无其他的病史?既往是否发生过类似的症状?

皮肤检查

外阴皮肤呈点状、片状或条状灰白或乳白的角化性斑片,境界清楚,肥厚浸润,皮损表面早期可有乳白色光泽,呈网状改变,有时可形成白色膜,黏着较牢,强行剥去可出血。

组织病理检查

表皮有角化过度,角质突出于表面常类似毛状,角化不全,棘层肥厚,且在角化不全下方的棘层上部有体积大、淡染、核固缩的气球状细胞,真皮很少有炎症现象。

阴道分泌物检查

通过内分泌物的检查排除其他感染性疾病。

出现典型症状和体征的女性,如外阴瘙痒、外阴水肿,外阴皮肤呈白色或皲裂溃烂,皮损为单片或数片不规则形白色和有乳白色光泽的斑片或斑块,境界清楚,肥厚浸润,皮损表面早期可有乳白色光泽,呈网状改变,有时可形成白色膜,黏着较牢,强行剥去可出血,可做出初步诊断。

组织学检查可见表皮有角化过度,角质突出于表面,常类似毛状,角化不全,棘层肥厚,且在角化不全下方的棘层上部有体积大、淡染、核固缩的气球状细胞,真皮很少有炎症现象可确诊。

白色角化症

组织病理检查表皮细胞无异形性,白色角化病常表现为色素减退斑,无浸润或轻度浸润,边界不清,瘙痒轻,长期不愈的白色角化病可进一步发展成为外阴白斑病。

扁平苔藓

发生于外阴皮肤及黏膜皮肤交界处多角形扁平紫红或暗红丘疹,表面光泽。组织病理学上有表皮突延长呈鸡爪样,胶样小体,基底层液化变性,真皮浅层带状淋巴细胞浸润可以鉴别。

硬化萎缩性苔藓

常发生于阴唇部位,局部可见与毛囊一致的丘疹。黏膜白斑是肥大性外阴营养不良,一般不伴有外阴的萎缩。组织病理学上表皮各层增厚,有棘细胞异形性,而硬化萎缩性苔藓是萎缩性外阴营养不良,皮损是萎缩性蓝白色扁平丘疹到融合成淡白色素减退斑,常可在阴道口及肛周形成“哑铃状”,瘙痒轻,多数伴有小阴唇粘连、萎缩,直至消失,阴蒂萎缩,瘙痒轻,组织病理学上表皮萎缩。真皮浅层胶原纤维纯一化变性,其下方有炎性细胞浸润,因而可以鉴别。

外阴白癜风

色素脱失斑,界限清楚,无角化和浸润,无瘙痒,身体其他部位常有同样皮损。组织病理示表皮基底层完全缺乏多巴染色阳性的黑素细胞,易与黏膜白斑鉴别。

外阴神经性皮炎

分布于两侧大阴唇外侧,自觉瘙痒,白斑不明显,往往同时伴有其他部位的皮损。皮肤色素沉着苔藓化皮损,组织病理示慢性皮炎改变,表皮各层增厚,但未见棘细胞有异形性,而可以鉴别。

外阴黏膜白斑可以外用新霉素软膏、莫匹罗星软膏、乙烯雌酚软膏、苯甲酸雌二醇软膏、咪康唑霜剂等药物来缓解症状,对于长期不愈者可以进行手术、冷冻、激光等治疗。

积极治疗伴发疾病,控制血糖,纠正内分泌紊乱及营养不良,补充维生素等。同时在生活中应该保持外阴清洁干燥,忌用肥皂等过度擦洗。

皮损处可用皮质类固醇软膏,如新霉素软膏、莫匹罗星软膏等。

外阴发生萎缩性改变,可用性激素软膏,如乙烯雌酚软膏、苯甲酸雌二醇软膏。

角化增生性局部可用5-氟尿嘧啶软膏或维A酸软膏。

外阴瘙痒明显,给予苯唑卡因霜剂、1%咪康唑霜剂。

一般轻度不典型增生的外阴白斑,可以通过药物治疗来完全治愈,对于长期不愈者,发现表皮角质形成细胞有明显异形性,有向原位癌发展的趋势时,则应手术治疗。

外阴黏膜白斑患者经过有效规范的治疗,大多数可治愈,能够减轻或消除症状、维持正常的生活质量。外阴黏膜白斑患者需要每半年复查一次,并要注意外阴卫生。

大多数外阴黏膜白斑能治愈,少数患者会发展为外阴肿瘤。

外阴黏膜白斑及时治疗,未发展为癌肿,一般不会影响自然寿命。

外阴黏膜白斑患者需要定期复查,一般至少每半年复查一次,平时应注意个人卫生,注意增强体质,补充营养物质。

外阴黏膜白斑病可能和维生素缺乏、营养不良有关,因此饮食护理至关重要,注意合理、均衡分配各种营养物质,饮食宜清淡、营养,避免高盐、高脂、油腻饮食。

宜多吃具有抗外阴肿瘤和白斑作用的食物,如芝麻、杏仁、小麦、大麦、土瓜、乌骨鸡、乌贼。

注意饮食营养,多进食水果和蔬菜,多进食高蛋白饮食,如鱼肉、精瘦肉。

避免进食海鲜等异体蛋白饮食,容易诱发皮肤瘙痒。

避免进食辛辣刺激饮食。

外阴黏膜白斑患者注意个人卫生习惯,保持外阴及肛周皮肤清洁干燥,切忌搔挠,避免性生活,不要过分紧张,以免加重病情。

了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,正确使用。

注意个人的卫生,保持外阴及肛周部位的皮肤清洁干燥,便后要立即进行清洗。

选择宽松、纯棉、柔软的内裤,禁止穿腈纶及化纤制品的内裤,还要做到勤换洗内衣裤。

避免对外阴部位产生刺激、摩擦,更不能对其进行搔抓。

手术患者出现手术部位疼痛属于正常现象,注意有无发红、渗液、渗脓等,避免术后感染。

患者根据医嘱定期复诊,通过视诊、病理检查来评估治疗效果,避免复发甚至癌变。

外阴黏膜白斑患者配偶或性伴侣作相应的检查,如无感染,无需进行治疗,有感染时需要同时治疗以免交叉感染。

积极防治糖尿病、内分泌紊乱等疾病,改善营养不良、维生素缺乏等状况,防治EB病毒、白色念珠菌感染,注意外阴局部卫生,减少潮湿、摩擦、热刺激等。

积极防治糖尿病、内分泌紊乱等慢性疾病。

改善营养不良、维生素缺乏等状况,防治EB病毒、白色念珠菌感染。

养成良好卫生习惯,注意外阴保持清洁,减少潮湿、摩擦、热刺激,定时清洗外阴,勤换内衣、内裤。

对于阴部炎症应及时发现及时治疗,以免贻误病情。

4792点赞

参考文献

[1]谢幸,苟文丽.妇产科第9版[M].北京:人民卫生出版社,2019:248.