风湿性心肌炎是风湿热累及心肌间质小血管周围的结缔组织时而导致的病变,多由于咽喉部A组乙型溶血性链球菌感染所致。风湿热是一组感染-变态反应-自身免疫性疾病,侵及心脏时,典型的风湿病理变化主要分布在心肌血管旁的结缔组织中,以心肌炎最为多见,临床上可闻及心脏杂音,有心悸、发热等全身症状,经积极治疗后,预后良好。

- 就诊科室:

- 心血管内科、风湿免疫科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- rheumatic myocarditis

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 风湿性心脏病、心律失常、风湿性关节炎

- 治疗周期:

- 3~6个月

- 临床症状:

- 上呼吸道感染、胸痛、左心衰、心脏杂音

- 好发人群:

- 阳性家族史的人、儿童、居住环境差的人

- 常用药物:

- 泼尼松、阿司匹林、青霉素

- 常用检查:

- 血液学检查、超声心动图检查、心电图检查

暴发型风湿性心肌炎

本型多见于儿童,急性起病,病情凶险,常因严重心肌炎、充血性心力衰竭等于短期内死亡,但此型在国内已少见。

反复发作型风湿性心肌炎

最常见,在复发时具有重复以往临床表现的特点,常在初发后5年内可能性最大。其预后与反复发作次数、每次发作的严重程度、能否坚持继发性预防和早期抗风湿治疗有关。

慢性型风湿性心肌炎

或称迁延型,指病程持续半年以上,在疾病过程中,症状缓解和加剧反复交替出现。能坚持继发性预防和足够疗程抗风湿治疗者预后较好,放弃预防及治疗者预后较差。

亚临床型风湿性心肌炎

即隐匿型,一般无特征性临床表现,有时仅有疲传乏力、面色苍白、低热、肢痛,可有咽痛或咽部不适史。

风湿性心肌炎可能与链球菌表面的抗原分子与心肌细胞间存在交叉免疫或形成免疫复合物,造成免疫损伤有关,也可能是遗传因素所致,可由于过度劳累、免疫紊乱、寒冷潮湿的环境等所诱发。该病好发于儿童,以有阳性家族史者常见。

链球菌抗原分子

多种A组乙型溶血性链球菌的抗原与发病有关,其细胞壁外层蛋白质中M蛋白和M相关蛋白、中层多糖中N-乙酰葡糖胺和鼠李糖均与人体心肌、心瓣膜糖蛋白有共同抗原,其细胞膜的脂蛋白与人体心肌纤维膜和丘脑下核、尾状核之间有共同抗原。链球菌感染后机体产生抗链球菌抗体,可与人体组织产生免疫交叉反应而导致器官损害。

免疫复合物致病

链球菌抗原与抗链球菌抗体可形成循环免疫复合物,沉积于人体心肌,激活补体成分产生炎性病变。

细胞免疫损伤

外周血淋巴细胞对链球菌抗原的增殖反应增强,患者的T淋巴细胞具有对心肌细胞的细胞毒作用。外周血对链球菌抗原诱导的白细胞移动抑制试验增强,淋巴细胞母细胞化和增殖反应降低,自然杀伤细胞功能增加。扁桃体单核细胞对链球菌抗原的免疫反应异常。

遗传机制

在风湿性心肌炎患者家庭中,其发病率较无风湿热史的家庭为高。HLA-B35、HLA-DR2、HLA-DR4、HLA-DRB1和淋巴细胞表面标记D8/17+等与发病有关。

其他因素

A组链球菌产生的外毒素和一些酶,如链球菌溶血素O和链激酶等,可直接造成人体组织器官的损害。

过度劳累

平时不注意休息,使机体处于过度疲劳状态,易感染各种病菌。

免疫紊乱

机体内免疫紊乱,尤其是免疫力低下时,链球菌侵入人体,引起免疫反应而致病。

寒冷、潮湿的环境

可增加链球菌的繁殖和传播,诱发风湿热,进而导致风湿性心肌炎。

风湿性心肌炎是一种临床上比较常见的病变,其好发年龄为5~15岁,3岁以下少见,无明显的性别差异。本病一年四季均可发病,以冬、春季多见,寒冷和潮湿是重要的诱因,近年来,我国风湿性心肌病的发病率呈下降趋势。

阳性家族史的人

风湿性心肌炎具有一定的家族遗传易感性。

儿童

尤其是5~15岁儿童,临床上常见。

居住环境差的人

居住环境阴冷、潮湿易造成链球菌的传播。

风湿病患者

风湿性心肌炎是风湿炎症处于活动期时的继发改变。

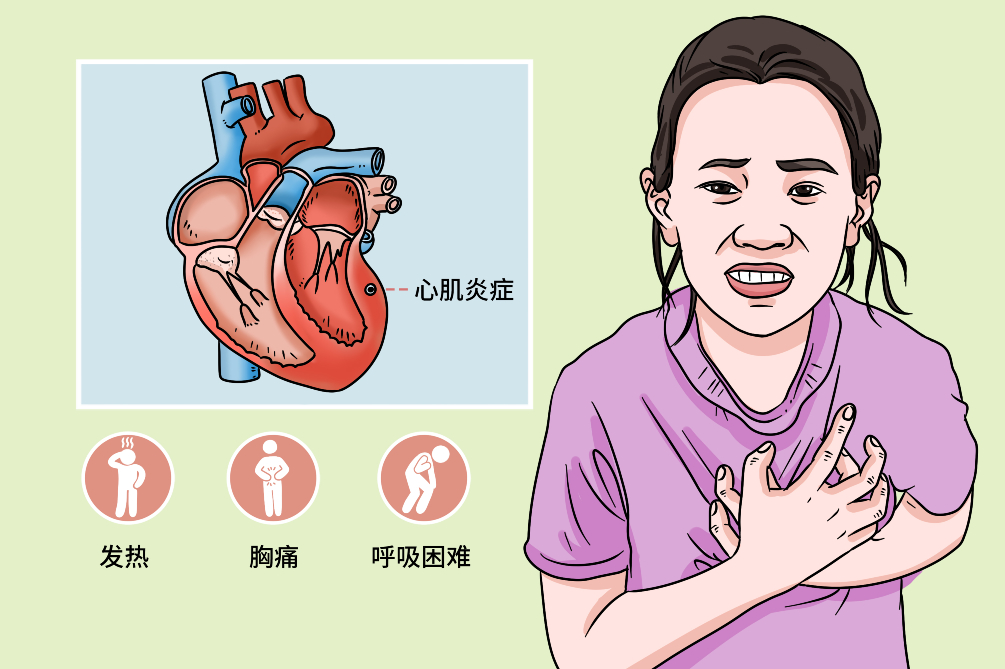

风湿性心肌炎典型症状主要包括前驱感染的发热、疲乏症状,以及后期累及心肌时造成的胸痛、左心衰、心脏杂音、心包炎等表现,而也有部分轻型患者临床症状轻微,需要加以警惕。该病若未经治疗,有并发风湿性心脏病、心律失常、心源性猝死的可能。

前驱感染

在典型症状出现前1~6周,常有咽喉炎或扁桃体炎等上呼吸道链球菌感染表现,如发热、咽痛、颌下淋巴结肿大和咳嗽等症状,多呈急性起病,亦可为隐匿性进程。50%~70%患者的热型多不规则,中度发热常见,亦可有高热。

胸痛

患者常有胸痛的症状,表现为心前区隐痛、胸闷、心悸或气促感,安静时可有心动过速,但与体温的升高程度不成比例。

左心衰

风湿性心肌炎重者可有不同程度的心衰,以左心衰为主,患者可有全身乏力、疲倦、头晕、呼吸困难等症状,心衰加重时,出现肺部湿啰音、心音低钝、心脏扩大,可闻及舒张期奔马律。

心脏杂音

心尖区第1心音减弱伴有2/6级左右全收缩期吹风样杂音,可向左腋下及肩胛下传导,75%的初发患儿主动脉瓣区可闻舒张中期低调吹风样递减型杂音,即所谓CareyCoombs杂音,杂音的出现反映合并瓣膜受累是诊断风湿性心肌炎的一个有力的依据。

心包炎

多与心肌炎同时存在。积液量很少时,临床上难以发现,可有心前区疼痛,有时于心底部听到心包摩擦音;积液量多时心前区搏动消失、心音遥远,有颈静脉怒张、肝大等心脏压塞表现。

由于风湿性心肌炎的严重性和广泛程度不同,其临床表现轻重不一,轻度患者并无明显的临床症状,或仅有轻微的心前区不适、胸闷、气促、心悸等表现。

风湿性心脏病

风湿热炎症过程中不仅可以累及心肌,还可以累及瓣膜,当病变持续存在使,可使瓣膜狭窄或功能不全,造成心脏负荷过重,引起风湿性心脏病,出现气促、咳血、声嘶等症状。

心律失常

风湿性心肌炎累及房室传导时可表现为心动过缓,偶有停跳或心律不齐,治疗后症状消失,但也可以随着瘢痕的形成而造成持久的心律失常,瘢痕灶是引起期前收缩反复出现的病理基础之一。室上性或者室性心动过速比较少见,房颤和房扑也可以见到。

心源性休克

风湿性心肌炎病变进展后期,未得到及时治疗时,可出现心脏功能极度减退,发展为重度心力衰竭,不能维持其最低限度的心输出量,导致血压下降,重要脏器和组织供血严重不足,引起全身微循环功能障碍。

风湿性关节炎

属于风湿性心肌炎常见并发症之一,当溶血性链球菌侵及关节关节滑膜及周围组织时出现,多为游走性及多发性炎症,以膝、踝、腕、肘等大关节为主,局部出现红、肿、热、痛,活动受限,一般在数周消失,不遗留关节畸形。

风湿性心肌炎患者自觉有上呼吸道感染的症状,并伴有心脏部位的病变,如胸闷、心前区隐痛、气促、心悸等表现时及时就医,于医院心内科就诊,通过血液学检查、体格检查、X线检查等结果明确病因,但注意与病毒性心肌炎、亚急性感染性心内膜炎鉴别。

日常生活中,一旦出现发热、肌痛、疲乏无力或伴有咽喉疼痛、胸闷的情况,需要在医生的指导下进一步检查。

患者在有全身症状,如发热、多汗、心悸时或出现胸痛、呼吸困难、气促、眩晕、咳嗽或关节肿痛的表现,疑似风湿性病变,应及时就医。

已经确诊风湿心肌炎的患者,出现头晕、晕厥、心动过缓,偶有心脏停跳或有端坐呼吸、咯血、胸闷等症状,应立即就医。

大多数患者优先考虑去心血管内科就诊。

当患者出现关节症状时,可考虑去风湿免疫科就诊。

因为什么来就诊的?

不适的症状是什么时候出现的?

有没有发热、咳嗽、咽喉痛、胸闷、胸痛、气促、呼吸困难等表现?

近期有没有上呼吸道感染史?有没有接触过感冒、咽喉痛的人群?

既往有无其他的病史?

体格检查

通过叩诊、听诊检查可发现风湿性心肌炎患者第1心音低钝,存在心率增快或钟摆律,有病理性第3心音或奔马律,心尖部轻度收缩期吹风样杂音,部分患者心尖区可以听到舒张中期杂音,当合并有心包炎和心包积液时,可闻及心包摩擦音,心浊音界增大。

血液学检查

检测链球菌抗体

最常用的是抗链球菌溶血素O,成人抗链球菌溶血素O高于500U,即为升高,动态监测发现有逐渐升高趋势更有意义。但应注意部分不典型风湿性心肌炎或早期已用过药物治疗的患者抗链球菌溶血素O可不高。

血生化检查

红细胞沉降率病变活动时红细胞沉降率一般加快,C反应蛋白阳性率升高,但特异性低,其血清水平与风湿活动程度呈正比,多用于病情检测。

X线检查

多显示为心脏扩大,心脏搏动减弱,并发心功能不全时,可见肺淤血征象。

超声心动图检查

多数患者可见心脏扩大、心肌收缩无力导致心脏搏动减弱,合并心脏瓣膜病变时可见瓣膜增厚、赘生物形成和瓣膜反流现象,合并心包积液时可见积液征。

心电图检查

常见P-R间期延长,伴有T波低平和ST段异常或有心律失常,期前收缩、阵发性心动过速或房室传导阻滞,Q-T间期延长等。

本病基于病史、辅助检查结果确诊。

临床病史

有心脏扩大、心律失常或心力衰竭的症状或同时伴急性感染性疾病的表现。

辅助检查结果

血液学检查找到A组乙型溶血性链球菌感染的证据。心电图检查示P-R间期延长。

亚急性感染性心内膜炎

常发生于风湿性心脏瓣膜病、室间隔缺损、动脉导管未闭等心脏病的基础上,原无心脏病者也可发生。病原体主要为细菌,其次为真菌、立克次体、衣原体及病毒。主要表现为低中度发热进行性贫血、盗汗、肝脾肿大、杵状指(趾),可出现血管栓塞现象,青壮年患者较多。链球菌抗体检测结合病史可与之鉴别。

病毒性心肌炎

指病毒感染引起的心肌局限性或弥漫性的急性或慢性炎症病变,属于感染性心肌疾病,在病毒流行感染期约有5%患者发生心肌炎。临床表现轻重不同,一般患者全身症状不明显,无瓣膜器质性杂音,心电图、心肌损伤标志物、超声心动图显示心肌损伤证据考虑该诊断,确诊有赖于心内膜心肌活检。根据病史与风湿性心肌炎鉴别。

风湿性心肌炎临床上多采用糖皮质激素或水杨酸类制剂进行抗风湿治疗,采用青霉素抗菌治疗,疗程一般约3~6个月。对于已存在并发症的患者,可以使用洋地黄类药物加以干预。对于已侵及瓣膜的病患,可行手术治疗。经药物疗法以及生活行为的干预后,患者的生活质量明显提高。

注意保暖,避免潮湿和受寒,急性期应卧床休息,有心肌炎者待体温正常、心动过速控制、心电图改善后,继续卧床3~4周后恢复活动。

抗风湿治疗

有利于减轻全身症状和减少炎症渗出,保护心脏功能,但是,目前尚无足够证据证实激素和水杨酸制剂能减轻风湿性心肌炎患者的心脏损害以及防止合并心脏瓣膜病变。

糖皮质激素

激素消炎作用强而快,临床常用于确诊的风湿性心肌炎患者,常用制剂主要为泼尼松、地塞米松、氢化可的松、甲泼尼龙等。严重心脏受累,即明确有心衰、风心病的患者,需慎重使用。长程用药可出现消化道溃疡、并发感染、糖尿病加重、全身过敏等不良反应。

水杨酸制剂

主要包括阿司匹林和水杨酸两种药物,需用药至症状消失。水杨酸制剂在风湿性心肌炎的治疗中具有辅助治疗作用,通常于激素治疗时为减轻激素的不良反应及防止激素减量或停药后出现反跳现象而使用。其不良反应主要是消化道症状,恶心、呕吐等。

抗感染治疗

一般使用抗生素类药物,清除链球菌感染首选青霉素治疗,具体疗程遵医嘱,对于青霉素过敏者可改用红霉素或林可霉素治疗。用药后可能出现腹泻、恶心、呕吐、食欲减退等胃肠道症状,其发生率与剂量大小有关,肝、肾功能不全者慎用此药。

针对并发症治疗

严重风湿性心肌炎易出现心律失常和心力衰竭,若不给予及时而有效的治疗,常为本病主要的死亡原因。

洋地黄类药物

适用于心衰以及房颤、房扑、阵发性室上速的患者,常用制剂多选用毛花苷丙、地高辛等,由于风湿性心肌炎患者容易出现洋地黄中毒,故洋地黄用量应酌减,尽量选用快作用制剂,并同时使用激素,必要时可考虑加用血管扩张药。常见的不良反应包括出现新的心律失常、胃纳不佳或恶心、呕吐、下腹痛、异常的无力软弱等。

血管扩张药

如硝普钠,多用于辅助用药,增加洋地黄类药物的疗效。

二尖瓣扩张术或人工瓣膜置换术适用于风湿性心肌炎合并严重的瓣膜病变,而内科治疗效果又不佳的患者,可以在抗风湿治疗的同时考虑行此类外科手术,可明显改善心脏瓣膜的活动情况,改善心衰的症状。

风湿性心肌炎的患者经过积极、正规的治疗后,预后良好,不会影响自然寿命,患者的心肌炎改变得到明显改善,且无明显后遗症出现。为防止病情复发或加重,患者需要于3~6个月时复查。若患者治疗不及时或未治疗,则可能有遗留风湿性心脏病的风险,致使心脏病变加重,严重时可直接危及生命。

风湿性心肌炎的患者可以治愈。

大多数风湿性心肌炎患者积极治疗,护理得当,不会影响自然寿命,但若未经及时治疗,有严重心脏受累的患者,预后不理想,生命周期明显缩短,患者可在5年内死亡,及时治疗可尽量延长寿命。

患者注意治疗后3~6个月时及时复诊,检查病情恢复情况,以后遵医嘱,一般每半年复查一次,监测病情是否复发。

风湿性心肌炎患者的饮食以促进病情消退,加强药物治疗效果为主,需要保证患者的营养供给,限制钠盐的摄入,合理膳食,均衡搭配,少食肥腻、辛辣的食物。

保证营养供给,补充充足的维生素和蛋白质的摄入,可多食新鲜水果、蔬菜、豆制品、家禽家畜肉类等食物。

限制钠盐的摄入,风湿性心肌炎的患者应少吃含钠丰富的食品如火腿肠、烤鱼片、果脯等,以免引发水肿。

辣椒、生姜、胡椒、烟、酒和大量饮浓茶,服咖啡因、苯丙胺等也会给心脏带来负担,在风湿性心肌炎患者尤其是心功能不佳时,尤当注意。

风湿性心肌炎的日常护理需要尽可能防止心脏病情的加重,因此患者需要按时定期服药,抑制风湿活动,同时注意休息、避免感染,以增强疗效。在服药过程中,需密切监测可能出现的不良反应以及临床症状的改善情况,有意外改变时及时就医。风湿性炎症有复发的可能,应谨慎护理。

遵医嘱,定时按期服药,当患者自觉症状改善时,勿掉以轻心,自行停药或减轻用量。

注意卧床休息,待风湿活动控制后仍需继续休息1个月,再逐步适当增加活动量,以锻炼心脏的功能。

注意居住环境防寒、防湿和保暖,避免感冒或扁桃体发炎等上呼吸道感染,以免加重病情。

抗风湿治疗过程中应密切监测患者可能出现的不良反应,如消化道症状、胃肠道溃疡的表现等,同时注意呼吸困难、气促、胸痛等症状的改善,一旦出现明显异常时,应及时到医院复查,调整治疗方案。

风湿性心肌炎患者由于对疾病认识不足,缺乏专业知识,心脏部位的典型症状使其承受的心理压力很大,因此需要向病人及家属解释本病的发展及良好的预后效果,鼓励病人树立战胜疾病的信心,让患者知道治疗的重要性。

链球菌感染导致的风湿性病变有反复发作的可能,理应谨慎护理,对于患风湿热的患者来说,有必要通过控制风湿活动发作来预防和减轻心肌炎损害的表现。所以,一旦发现疑似风湿热病变时,及时就诊,以防疾病进一步蔓延而导致对心脏的侵犯。

风湿性心肌炎主要是链球菌感染所致的心肌病变,所以,其预防工作也主要在于预防链球菌的感染。对于高危人群,应注意抽血检查以早期筛查此病。普通人群需要加强身体锻炼,注意通风,以避免感染,已感染病菌的患者,积极治疗。

对于高危人群,如风湿热患者,儿童,存在风湿性心肌炎家族史的人,有疑似临床症状时,可抽血检查抗链球菌溶血素O、红细胞沉降率、C反应蛋白等指标,以判断风湿是否处于活动期。

加强身体锻炼,提高机体抗病能力,避免劳累过度,以提高机体免疫力。

注意通风,外出时尽量佩戴口罩,在季节交替的时期,少去人群密集的地方,以防止病菌的感染。

积极治疗感染病灶,如发现链球菌感染时,及时足量抗生素治疗,此外,在冬季链球菌感染机会增多时,可肌注长效青霉素以预防感染。

参考文献

[1]高润霖.中华医学百科全书:心血管病学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2017:1359-1360,1043-1046.

[2]王辰,王建安.内科学 上册[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2015:573-580,645-649.

[3]苑彬.对风湿性心脏病患者进行有针对性护理的效果观察[J].当代医药论丛,2015,000(012):133-134.

[4]宋世飞.心血管系统疾病的检验诊断与临床[M].安徽:安徽大学出版社,2016:194.