肠源性囊肿

肠源性囊肿是呼吸道上皮、复层鳞状上皮或混合型。本病病因尚不明确,可能与三胚层形成期,胚胎发育障碍时脊索与原肠分离障碍,导致原肠管与神经管持续粘连并被包入椎管内形成囊肿有关。本病目前主要通过外科手术治疗改善,但本病复发率较高,不易治愈。

- 就诊科室:

- 普外科、神经外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Enterogenous cyst,EC

- 疾病别称:

- 神经管原肠囊肿

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脊柱侧弯、脊柱裂、肠闭锁

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

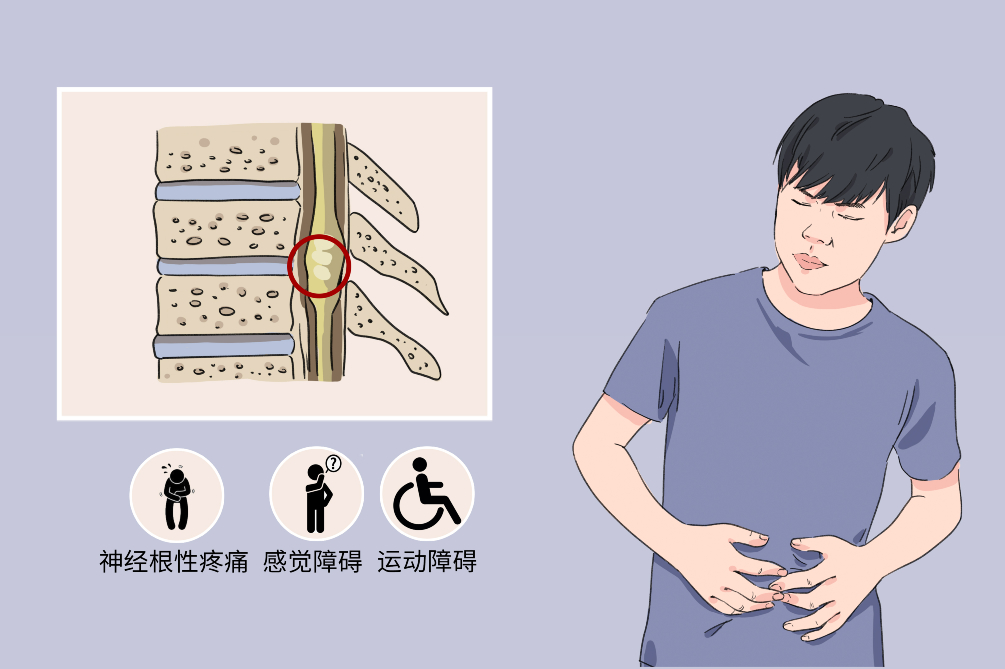

- 神经根性疼痛、感觉障碍、运动障碍

- 好发人群:

- 无特殊好发人群

- 鉴别诊断:

- 蛛网膜囊肿、囊性神经瘤、表皮样囊肿

- 常用检查:

- CT检查、MRI检查、病理学检查

根据囊肿壁的组织来源将肠源性囊肿分为三种类型。

Ⅰ型

囊肿壁基底膜上为单层、假复层柱状上皮或柱状上皮(有无绒毛),类似于胃肠道上皮(占50%)、呼吸道上皮(17%)或两种上皮混合存在(33%)。

Ⅱ型

类似于Ⅰ型加上粘液腺、浆液腺、平滑肌和(或)横纹肌、脂肪、软骨、神经节等组织成分。

Ⅲ型

类似于Ⅰ型加上室管膜或胶质组织作为固有成分,而不是仅仅包围囊肿。

肠源性囊肿的病因及发病机制尚不明确,可能与胚胎发育第三周神经管以及原肠分离障碍有关,可由孕期感染、药物因素诱发。

肠源性囊肿的病因及发病机制尚不明确,一般认为与内胚层发育障碍有关,由于胚胎发育早期神经管与原肠分离障碍,残存或异位组织嵌入脊索和外胚层之间演变而来,也有学者认为是在内胚层发育时期,由于部分内胚层组织向后移位嵌入神经管形成。

孕期感染

母体发生感染时,病原体可通过胎盘屏障垂直传播,影响胎儿发育,导致肠源性囊肿的发生。

药物

孕期因保胎或其他疾病用药,接触各种化学物质不利于胎儿的生长发育,与胎儿出生缺陷的发生密切相关。

肠源性囊肿发病率低,占椎管内肿瘤的0.4~1.3%,多见于颈胸段椎管内,后颅窝亦可发生。本病可发生在任何年龄段,但大多数在20岁以前就能诊断,男性大于女性,比例约为2~3:1。

肠源性囊肿为先天性疾病,无特殊好发人群。

肠源性囊肿的临床表现与囊肿所在的部位和性质相关, 主要表现为神经根性疼痛、感觉障碍、运动障碍,部分患者可出现腹痛、间歇性高热的症状。本病可并发有脊柱侧弯、脊柱裂、肠闭锁。

神经根性疼痛

为神经根或硬脊膜的刺激所致,部位较固定,常局用力限于一处,并沿受累神经根分布区放射,性质如刀割、针刺或烧灼样,常呈间歇性发作,在用力咳嗽或打喷嚏时加重或诱发。

感觉障碍

表现为受损脊髓平面以下的感觉减退或感觉异常(麻木或蚁走感)。

运动障碍

颈髓病变可有四肢肌力减弱;胸腰段损害表现为下肢无力、肌张力增高及病理反射阳性等;部分患儿因下肢肌力不能支持体重而走路不稳,可伴有脊柱骨骼的变形和肌肉的萎缩。

腹痛

囊肿刺激侧角细胞或脊髓后根的内脏感觉神经时,引起内脏器官的平滑肌痉挛时会引起腹痛。

间歇性发热

囊肿的周期性破裂和囊液的吸收可导致间歇性发热。

脊柱侧弯

指脊柱的一个或数个节段向侧方弯曲或伴有椎体旋转的脊柱畸形。早期表现不明显,生长发育期可出现身高不及同龄人,双肩不等高,胸廓不对称,脊柱偏离中线。

脊柱裂

是胚胎发育过程中,椎管闭合不全而引起。起病时的症状有下肢力量弱,轻度肌萎缩、麻木、遗尿,有时表现为腰痛或腿痛。

肠闭锁

胚胎发育阶段空化不全所致,完全性肠梗阻的表现,如首次喂奶即有呕吐,逐渐加重且频繁;腹胀,可见胃型,剧烈呕吐后膨隆消失。

肠源性囊肿患者出现神经根性疼痛、运动障碍或伴有其他先天畸形时需要及时到普外科或其他相应科室就诊,通过做CT检查、MRI 检查、病理学检查确诊。本病需要与蛛网膜囊肿、囊性神经瘤、表皮样囊肿进行鉴别。

若出现神经根性疼痛,长期反复发作性头痛,需要在医生的指导下进一步检查。

在体检或其他情况下发现神经根性疼痛、肢体运动障碍,并伴有其他先天畸形,高度怀疑肠源性囊肿时,应及时就医。

若出现无缘由的头疼、呕吐等颅内压增高表现甚至昏迷时,应立即就医。

大多患者优先考虑去普外科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如视物模糊、肢端感觉异常等,可到相应科室就诊,如神经外科等。

头痛是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如神经根性疼痛、肢体感觉异常等)

母亲怀孕期间是否有感冒?

之前有没有做过检查?

既往有无其他的病史?

CT检查

CT 可显示病灶部位和囊性变特征。CT呈椎管内髓外圆形或类圆形水样均匀低密度影,脊髓受压变扁,增强后无明显强化。

MRI检查

MRI 可清晰地显示病灶及其与周围组织关系,是术前检查的首选。对于发生在颅底的肠源性囊肿,尤其是脑桥小脑角,如果能够明确神经组织与病灶之间的位置关系,对于选择最佳手术入路和明确能否在手术中全切除病灶意义重大,可避免损伤重要神经组织而影响治疗效果和患者预后。

病理学检查

是确诊肠源性囊肿最可靠的方法。镜下可见囊壁内层的上皮细胞为单层扁平上皮、柱状上皮,覆于薄层基底膜上,囊壁外层为纤维结缔组织,内有血管,与胃肠道或支气管相似。

符合下面前三者应高度怀疑为椎管内肠源性囊肿,同时符合第四项可确诊:

男性青少年,以间断性发热、局部神经根性疼痛或脊髓压迫症状为主要临床表现,症状缓解与加重交替出现。

脊柱MRI显示,囊肿多位于颈段、上胸段椎管内髓外硬膜下脊髓腹侧正中处,信号均匀且与脑脊液相似,呈长T1、长T2改变,增强后一般无强化效应;脊髓通常受压、变形病变嵌入脊髓中形成“脊髓嵌入征”。

伴有其他先天性畸形,按部位分为两类,一类为消化、呼吸系统畸形,包括肠异位、扭转、套叠、憩室,以及纵膈和呼吸道囊肿等;另一类为脊椎畸形,包括脊柱裂、半椎体、椎体融合、脊柱侧弯及后突畸形、脊髓侧裂等。

病理检查,是确诊的主要方法。肉眼观肿物为囊性,呈圆形、长椭圆形或不规则形,表面有包膜。囊壁的外层为纤维结缔组织,质韧,厚薄不一,其内除血管外,部分病例尚可见黑色素、软骨、平滑肌、脂肪、钙化等,囊腔多为单房,亦可为多房状分隔;囊内容物多为无色透明或淡黄色清亮液体,也可为乳白色黏稠油状液体或胶冻样物,偶可见暗黑色米汤样物,囊液的颜色和性质取决于囊壁上皮细胞所分泌的蛋白种类,也与囊壁内陈旧性出血有关。镜下观囊壁内层的上皮细胞为单层扁平上皮、柱状上皮,覆于薄层基底膜上,囊壁外层为纤维结缔组织,内有血管,与胃肠道或支气管相似。

下述疾病均可通过MRI检查与肠源性囊肿相鉴别。

蛛网膜囊肿

临床上少见,一般位于椎管后部脊髓背侧,MRI信号强度在各种序列上与脑脊液同步一致,一般不合并脊椎畸形。

囊性神经瘤

一般沿神经根走行分布,病灶信号不均,强化后囊壁及实性部分明显强化。

表皮样囊肿

好发于腰骶段椎管内,信号均匀或不均,取决于其物理状态和脂质成分含量的多少,增强后囊壁可强化。

肠源性囊肿手术治疗是唯一有效方式,可通过神经内镜微创切除囊壁,本病手术治疗属于短期治疗。

本病无需进行特殊药物治疗。

神经内镜微创手术

手术治疗是唯一有效方式,根据肠源性囊肿的分型,可行全切或次全切,手术入路根据病灶的解剖位置、大小和形态来确定,如果病灶突入到椎管外的其他部位,则采取椎管内外联合手术的方式进行。与传统手术比较,手术时间短,术后并发症少,对外貌影响小。

肠源性囊肿经过积极治疗,可治愈,但病情易复发,如治疗不及时,可导致严重畸形、呼吸困难甚至致死。本病患者需要在手术治疗后三个月进行复诊。

本病经积极治疗,部分患者可治愈,但术后复发率也比较高,可达到37%。

肠源性囊肿如果治疗及时,一般不会影响自然寿命,若不接受治疗,可导致严重畸形、瘫痪、呼吸困难,可致死。

患者术后三个月复查,随时监控病情变化。

肠源性囊肿患者要保证营养摄入充足,多进食营养价值比较高、清淡又容易消化的食物,尤其是优质动物蛋白质,其次是补充微量元素。

超重者,忌吃油炸、油煎食物,养成低油、低盐的饮食习惯。尽量用蒸或煮的方式来烹调,以减少油脂的摄入。

多摄取高纤维的食物,如芹菜、香菇、豆类、水果、薯类等食物,都含有丰富的纤维。

人体每天摄入盐含量不应超过6克,应少吃腌制品。忌火熏、火烤和油炸的食物,特别是烤糊焦化的食物;忌花椒、辣椒、桂皮等辛辣刺激性食物;忌霉变和油腻食物。

肠源性囊肿的护理主要为术后生活护理,患者术后应注意休息,预防跌倒等。

术后注意三个月内避免重体力活动,注意休息,保证充足的睡眠。

预防跌倒,可在浴室或其他易发生滑倒的地方,铺设防滑垫。

保持情绪稳定,长期悲观的情绪可导致大脑皮质和抑制的平衡失衡,因此需要保持情绪稳定。

本病患者恢复期间可遵医嘱服用营养神经的药物,服用期间,若有不适,需及时就诊。

由于肠源性囊肿与内胚层发育障碍有关,所以目前主要的预防方法为产前预防,对于预防性囊肿的发生有一定益处。

预防早产,怀孕期间应定期产检,同时保持良好的作息习惯,避免过度劳累;保持良好的心情,胎儿生长的内分泌环境与母亲精神状态有关。

怀孕期间要注意卫生保健,预防各种疾病,尤其预防流感、风疹、带状疱疹等病毒的感染,还应避免重体力劳动,尤其防止腹部受到撞击。

4061点赞

参考文献

[1]席一斌,王柳仙,李陈,郭钒,田萍,刘婷婷,印弘.中枢神经系统肠源性囊肿的MRI表现[J].放射学实践,2016,31(11):1034-1037.

[2]王曲,高方友,刘窗溪,韩国强,熊云彪,熊兵,罗涛.高颈段脊髓腹侧神经管肠源性囊肿的显微外科治疗[J].中华神经外科杂志,2016,32(06):561-565.

[3]郭运发,李全才,黄斌,王金龙,刘亚军,吴昊,罗坤.椎管内神经管原肠囊肿的临床特点与显微手术治疗[J].中国脊柱脊髓杂志,2016,26(06):565-567.