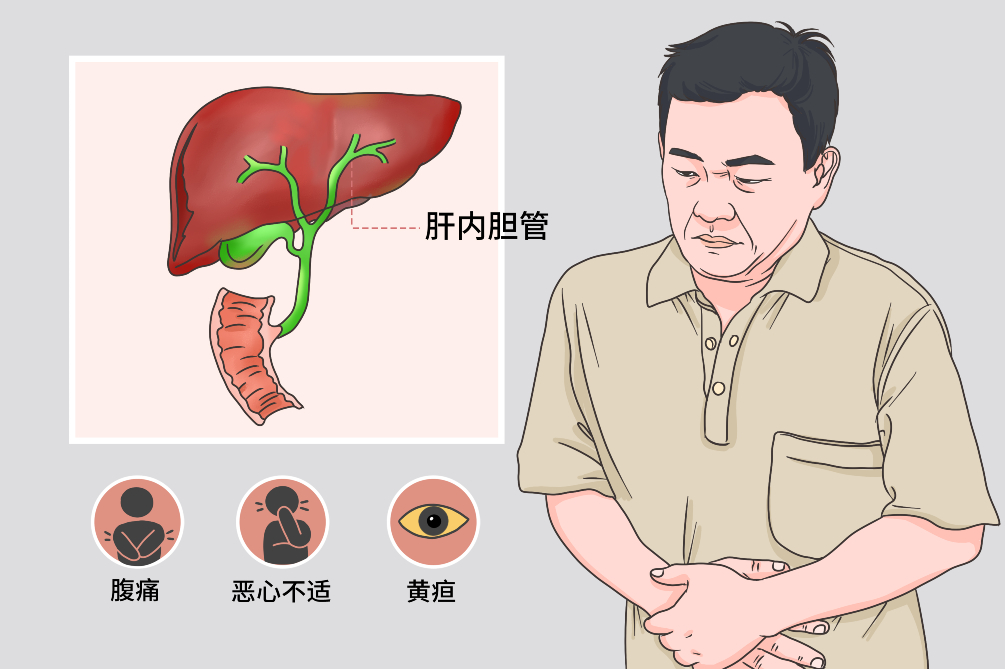

肝内胆管癌是原发性肝癌的一种,其发病率仅次于肝细胞癌(HCC),起源于肝内胆管上皮细胞,如肝内胆管的细小分支或者邻近肝内胆管分叉处的较大分支,肝内胆管癌的发生比例低于病灶位于上三分之一胆管或者包括肝总管分叉处在内三分之二胆管的胆管癌,肝内胆管癌为多种胆道疾病及其他因素引起,临床表现为有恶心不适、恶病质、腹痛、盗汗、黄疸,危害生命安全。治疗方法以手术治疗为主,预后较差,难以治愈,术后生存时间短。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、肝胆外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Intrahepatic Cholangiocarcinoma

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肝性脑病

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 恶心不适、腹痛、盗汗、黄疸、无力

- 好发人群:

- 55~75岁的人群、男性

- 常用药物:

- 丝裂霉素、吉西他滨、顺铂、甲氨蝶呤

- 常用检查:

- CT、B超、MRI、磁共振胰胆管成像、肝活检

肝内胆管癌分为肿块型、胆管周围浸润型、胆管内生长型:

肿块型肝内胆管癌

在生物学行为和临床诊断与鉴别诊断上亦有其一定的特点,一些临床资料支持此类型肿瘤经治愈性切除后预后优于其他的类型肝内胆管癌。其影响预后的主要因素仍然是切除边缘残癌、淋巴结转移、血管侵犯。

在浸润型的肝内胆管癌

临床表现常与肝门部胆管癌不易区分,多为血管侵犯并沿门管转移。肝内胆管癌因有沿门管向肝门部淋巴转移的趋向,因而行根治性切除术时应连同肝门部淋巴结清扫。

周围型肝内胆管癌

癌结节浸润至周围肝组织形成肿块,并沿淋巴扩展和入侵门静脉小支向肝内转移,形成卫星结节,有如肝细胞癌。周围型肝内胆管癌若有肿瘤微血管侵犯者,肝脏亦常有卫星结节转移和手术后复发。待瘤体增大,癌组织侵犯Glisson鞘,经淋巴管向肝门扩展,并转移至肝门淋巴结和肝十二指肠韧带上淋巴结,其扩展模式一如大胆管癌,但沿门静脉向肝内转移则较少些。

胆管内生长型肝内周围型胆管癌

则多发生在接近肝门的较大的肝内胆管,肿瘤的性质多呈乳头样生长。

诱发肝内胆管癌的主要因素包括肝内胆道结石、原发性硬化性胆管炎、胆道先天性异常、寄生虫感染以及其他病因。肝内胆管癌发病率升高的部分原因是由于诊断方法的进步,可以识别先前诊断不清的肝脏原发肿瘤。此外,体重超重、非酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪肝炎亦可能是导致肝内胆管癌发病率升高的原因,尤其是在西方国家,肝内胆管癌病因尚不明确。

胆道疾病

原发性硬化性胆管炎是公认的肝内胆管癌发展的危险因素。文献报道称原发性硬化性胆管炎患者其胆管癌发病率为5%~10%,且半数患者可在原发性硬化性胆管炎发病2年内被诊断出胆管癌。原发性硬化性胆管炎患者其肝内胆管癌发病较早,多于30~50岁发病,原发性胆管结石和慢性胆道炎症亦可增加胆管癌发病风险。

病毒性肝炎

乙型肝炎病毒被认为是肝细胞癌的首要病因,且超过50%的患者存在HBV感染。病毒性肝炎最近被证明与肝内胆管癌有关。

代谢综合征

非酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪性肝炎与慢性肝病和肝硬化的发生密切相关。研究表明,代谢综合征是肝内胆管癌发展的一个重要危险因素。

化学性致癌物

目前公认的化学性致癌物主要包括二氧化钍、二恶英、石棉和氡,这些物质的暴露可明显增加胆管癌的发病风险。

寄生虫

华支睾吸虫和麝后睾吸虫的感染可引起胆管炎症,从而进一步引起肝内胆管癌,是公认的肝内胆管癌的危险因素,并已被世界卫生组织指定为1类致癌物。

炎症性肠病

许多学者研究发现,炎症性肠病合并原发性硬化性胆管炎患者,罹患胆管癌的风险明显增高,但炎症性肠病是否是胆管癌的独立的危险因素尚存争议。

其他

吸烟、饮酒与肝内胆管癌发展有关,可提高患病风险。

肝内胆管癌为临床较少见疾病,占胆管癌总数的8%~10%,仅占消化系统恶性肿瘤的3%,既往多被误诊为肝细胞癌。在西方国家,肝内胆管癌的发病率为0.3/10万~3/10万,为肝细胞癌的1/10,最近报告显示其发病率在不断增加,尤其在美国、英国、法国、意大利、日本和澳大利亚,目前认为国内肝内胆管癌约占原发性肝脏恶性肿瘤的10%~15%,多数患者年龄在55~75岁之间,且男性发病率略高于女性,男女比例为10: 1。

55~75岁之间的男性

肝内胆管癌多数患者年龄在55~75岁之间,且男性发病率略高于女性。因55~75岁易发病毒性肝炎及胆道疾病,易引发肝内胆管癌。

患有胆道疾病者

例如患有胆道结石等疾病,容易导致胆道堵塞,发生炎症改变,如果不及时治疗或者疏通胆道,可能会引发肝内胆管癌。

患有乙肝患者

患有本身存在乙肝病毒,长期经过病毒的侵袭,容易导致原先的炎症,发生癌变。

肝内胆管癌临床表现为有腹痛、盗汗、黄疸等表现,多数人腹痛、盗汗、黄疸表现,有少部分人可有恶心不适、恶病质表现,可并发肝性脑病等疾病。

腹痛、盗汗

由于肝内胆管癌产生肿大,产生压迫症状,压迫神经,长生腹痛、盗汗症状。

黄疸

因肝内、肝外肝胆管、总肝管、胆总管及乏特壶腹等处的任何部位发生阻塞或胆汁淤积,则阻塞或淤积的上方胆管内压力不断增高,胆管不断扩张,最终必然导致肝内小胆管或微细胆管、毛细胆管发生破裂,使结合胆红素从破裂的胆管溢出,反流入血液中而发生黄疸。

上腹部肿块

当病变范围扩大,病原体开始侵犯肝脏组织或者向肝脏周边侵犯时,容易出现肝脏增大的表现,以此在触诊时,可以触到上腹部肿块,此为肿大的肝脏。

呕吐

当肝脏出现肿大或者被病原体感染时,容易出现消化不良等症状,严重者可能会出现呕吐的症状。

肝内胆管癌少部分患者有恶心不适、恶病质的表现,恶病质在临床上也称作恶液质,患者表现为极度消瘦、皮包骨头、形如骷髅、贫血、无力、完全卧床、生活上不能自理、极度的痛苦、全身器官衰竭等综合征。恶病质的出现多由于癌症和其他严重的消耗性疾病引起,致病因素通过人体的各种途径,使机体代谢发生改变,导致体内氧化过程减弱,氧化不全产物堆积,营养物质不能够被人体充分的利用。恶病质见于多种疾病,包括肿瘤、严重创伤、手术以后、吸收不良和严重的败血症等。其中,以肿瘤伴发的恶病质最为常见,称为肿瘤恶病质。如果出现恶病质,最好的方法就是治疗原发病,同时着重补充患者营养,促进患者的食欲和减少浪费型代谢。

肝性脑病

发病可急可缓。急性肝性脑病起病急骤,前驱期极为短暂,可迅速进入昏迷,多在黄疸出现后发生昏迷,也有在黄疸出现前出现意识障碍而被误诊为精神病者。其是由于肝衰竭,机体内含硫氨基酸代谢中间产物(如甲硫醇、乙硫醇及二甲硫化物等)经肺呼出或经皮肤散发出的一种特征性气味。此气味有学者称烂苹果味、大蒜味、鱼腥味等。其是肝性脑病最具特征性的神经系统体征,具有早期诊断意义。但遗憾的是并非所有病人均可出现扑翼样震颤。

当患者出现上腹部肿块或者疼痛时,应立即前往医院就医,当疑似肝内胆管癌的患者就医首选肝胆外科,需行CT、B超、MRI、磁共振胰胆管成像、肝活检等检查,需与肝细胞肝癌、肝脏转移性肿瘤相鉴别,一旦确诊立即进行手术治疗。

如发现胆管疾病等患者出现腹痛、盗汗、黄疸等症状,请尽快前往医院就诊。

如发现恶心不适、恶病质,应尽快立即前往医院进行治疗。

肝内胆管癌患者优先考虑去胸外科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如肝性脑病发生神经精神等症状,可到相应科室就诊,如急诊科等。

最近食欲有无受到影响?

患者症状时间长短?病史时间长短?

目前都有什么症状?(如恶心不适、恶病质、腹痛、盗汗、黄疸等)

是否在外院进行过治疗?

做过什么检查?

CT

CT平扫一般表现为无包膜的低密度肝内肿块,边缘不清,密度不均。动脉增强期肿块有轻度不均匀的薄环形边缘增强,门脉期增强肿块呈厚环状或不完整的厚环状增强,但仍呈相对低密度表现。该期肿瘤边界较动脉期显示更为清楚,利于病变范围的观察。

B超

典型肝内胆管细胞癌的超声声像图表现为形态不规则、边界不清的低回声不均质肿块,病灶内多能及高阻动脉血流。肝内胆管癌在彩色多普勒超声下多显示为乏血供型。肝内胆管癌的超声表现具有多样性,灰阶超声表现虽具有一定的特征性,但其诊断准确率较低,术前明确诊断仍较困难。多种影像学诊断方法结合有助于该病的诊断。

MRI

与正常肝脏组织相比,T1加权像时肿瘤组织表现为低信号病灶;T2加权像时肿瘤组织表现为外周高信号,中央低信号的异质性团块。中央的低密度可能与组织纤维化相关。动态增强扫描时病灶增强程度依局部的血供、坏死及囊变、纤维化程度的不同而异。由于肝内胆管细胞癌常为少血供、富含纤维组织的肿瘤,以增强早期增强不明显或部分边缘轻度增强,延迟期向心性增强为最常见的征象。病灶周围肝内胆管轻度扩张,局部肝被膜回缩明显。

磁共振胰胆管成像

磁共振胰胆管成像作为一种无创性胰胆管显影技术,磁共振胰胆管成像能完整且直观地显示肝内外胆管树图像。对于浸润型及管内型肝门部胆管细胞癌,磁共振胰胆管成像可直观显示胆管的狭窄及管内的充盈缺损,远较断层图像清晰明了,对肿瘤定位、定性,分型及合并结石的显示与手术计划制定是必要的。它能显示肿瘤与胆管的关系及胆管受累范围,显示肿瘤的来源。

肝活检

当肝脏肿瘤穿刺病理提示为腺癌时,应该着重排出其他原发性肿瘤的可能性,如肺、胰腺、胃、泌尿系统或妇科肿瘤。这一过程包括胸、腹、盆腔CT以及肠镜和上消化道内镜排除其他原发病灶。女性也应该常规行乳腺和妇科检查。但肝活检不常规推荐也不是必要的。

平片

在平片上,肝内胆管癌可表现为上腹部巨大软组织块影,肿瘤内黏液分泌物形成钙化可表现为肝区无定形样钙化斑。

血管造影

由于肿瘤含大量的纤维实质,故肿瘤多表现为少血供型肿痛,显示的肿瘤血管多较细小,肝动脉或其他大血管的狭窄或阻塞与肿瘤的硬化程度有关。

病理组织检查

镜下可见以腺癌结构为主,癌细胞排列成类似胆管的腺腔状,但腺腔内无胆汁却分泌黏液,癌细胞呈立方形或低柱状,细胞质淡染,胞浆透明,纤维间质丰富,即癌细胞周围含有较多的纤维组织,故切面较肝细胞癌硬。

有好发因素。

影像学检查支持肝内胆管癌诊断。

有本病专有症状,如腹痛、盗汗、黄疸等表现。

术后活检证实。

肝细胞肝癌

原发性肝细胞肝癌远较肝内胆管癌常见,绝大多数的肝细胞癌病例有乙肝/丙型肝炎的证据(90%左右),以及有肝硬化表现(80%左右),多数有AFP(甲胎蛋白)升高。CT平扫绝大多数病灶为低密度,边界较清,病灶内出现钙化极为少见;增强扫描,特别是螺旋CT双期扫描具有特征性。在动脉期表现为高密度,而在门脉期则为低密度,增强曲线为“快进快出”。另外,较大的肝细胞肝癌多有门静脉癌栓形成,累及分支及主干。而肝内胆管癌多无肝炎病史和肝硬化表现,AFP(甲胎蛋白)阴性,病灶多位于肝左叶,常较大,边界欠清,部分病灶内出现不规则钙化。

肝脏转移性肿瘤

转移瘤患者常有原发肿瘤病史,特别是消化道肿瘤,常为多发。CT表现为肿块轮廓光整低密度肿块,中央常见更低密度坏死区域,增厚后周边强化表现出“牛眼征”。少数肝转移癌病灶内可出现钙化,其特点为钙化密度较低、范围大、位于病灶中央部分,周围有低密度肿瘤组织与正常肝组织相隔,同时在多个病灶内出现,与肝内胆管癌的多发点状高密度钙化形成明显对比。

原发性肝细胞癌

肝门胆管癌延及肝门时须与靠近肝门区生长的肝细胞癌进行鉴别,前者除显示癌肿造成的肿块外,常伴有不同程度的胆管扩张;后者常在肝硬化的基础上发病,且门静脉其有轻重不同的损害。肝细胞癌CT、MRI动态增强扫描表现为对比剂快进快出征象与肝内胆管的表现完全不同。

肝内胆管癌的治疗包括手术治疗、化疗药物辅助等,手术治疗主要以清除病灶为主。化疗药物治疗以控制症状及大小为主,肝内胆管癌患者治疗周期一般为1~3个月。

化疗药物治疗

以控制肿瘤大小及症状为主,常用药物为丝裂霉素、吉西他滨、顺铂、甲氨蝶呤。化疗药物副作用诸如恶心、呕吐、口干舌燥、食欲缺乏、手脚麻木、毛发脱落、血细胞减少等,导致患者生存质量普遍下降,甚至因不能耐受,而被迫中止治疗。

根据不同的病灶位置及周边器官浸润情况,肝内胆管癌的肝切除术式大致可分为大范围肝切除、小范围肝切除、半肝切除、扩大半肝切除、肝叶切除、肝段切除、肝局部除以及联合部分腹腔脏器切除。

肝门淋巴结清扫术

行肝门淋巴结清扫术的必要性长期以来,对于肝内胆管癌是否需行肝门淋巴结清扫术持有不同意见。淋巴结清扫与肿瘤大小的关系研究发现,肿瘤大小、边界与肝门淋巴结转移相关,对肝内胆管癌生存预后有影响。

联合血管切除术

在影像学上,若血管周被肿瘤组织包绕超过180°,则视为血管侵犯。肝脏恶性肿瘤合并门静脉、下腔静脉侵犯通常认为是手术治疗的相对禁忌症。

肝移植

肝细胞肝癌是肝移植术的常见的适应症,但对于不可切除的肝内胆管癌是否适宜行肝移植术有很大的争议,主要是因肝内胆管癌肝移植术后整体生存期和无复发生存期较低。

腹腔镜切除

腹腔镜切除并非肝内细胞癌的常规使用术式,目前不建议进行无必要的腹腔镜手术,且腹腔镜切除前需排除小的腹膜种植病灶。由于肝内细胞癌患者经腹腔镜发现腹膜与肝内转移而无法手术切除病灶,所以部分学者建议具有高危肿瘤转移表现的患者,如结节异常、多发结节或者血清CA19-9升高等表现,可常规行腹腔镜诊断检查。然而,腹腔镜切除在外科治疗中的地位仍需进一步研究。

手术切除

排除禁忌证后,通常行肝内胆管癌根治性肝切除术以期达到RO切除,而单一、低分化、小病灶、无血管及周围管道浸润、无淋巴结转移患者RO切除率到达25.8%,即使在挑选出的低年龄、早期肿瘤患者中,RO切除率也未超过30%。与肝门部胆管癌及远端胆管癌相比,虽然肝内胆管癌常发生微血管浸润,但其更易达到RO切除。

肝内胆管癌患者经过及时、有效、规范的治疗大多不可治愈,但可减少并发症,五年生存率差,术后每月复查CT。

本病大多不可治愈。

本病患者五年生存率为38%。

肝内胆管癌患者间隔1月复诊CT,如再次发现肿瘤,需进行化疗治疗。

对于肝内胆管癌患者目前无针对性饮食宜忌。需要平时注意营养丰富、均衡,戒烟、戒酒。

宜多吃具有抗胆囊、胆管癌作用的食物,如荞麦、薏苡仁、豆腐渣、猴头菇等。

宜多吃具有抗感染、抗癌作用的食物,如荞麦、绿豆、油菜、香椿、苦瓜、百合、马兰头、地耳等。

宜食具有利胆通便作用的食物,如牛蒡根、无花果、胡桃、芝麻、金针菜等。

食欲差宜吃杨梅、山药、薏苡仁、萝卜等。

忌动物脂肪及油腻食物;忌暴饮暴食、饮食过饱;忌烟、酒及辛辣刺激性食物;忌霉变、油煎、烟熏、腌制食物;忌坚硬、黏滞不易消化食物。

肝内胆管癌患者护理应注意术后保持敷料干燥,按时换药。了解本病相关知识,减少恐惧感,积极面对生活。

化疗用药

部分患者需使用化疗药物,应了解各类化疗药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,遵医嘱正确服用,还需服用抗呃逆药,以对抗化疗的不适感。

克服恐惧

患者需进行心理疏导,克服恐惧,不要讳疾忌医。

保持手术区皮肤干燥

清洁自身卫生,保持术区皮肤干燥,可有效减轻术后并发症及感染几率。

如肝内胆管癌患者黄疸及消瘦加重,应前往医院进行治疗。

肝内胆管癌患者术后应注意伤口近期内勿沾水,勿剧烈运动,注意休息。

肝内胆管癌多位胆道疾病及非酒精性肝病等引起,因此预防此类疾病为预防本病措施,正常应1年体检一次进行再筛查。

正常人每年应定期体检,检查CT,如发现肝内胆管肿物,应行MRI等检查,查看是否有肝内胆管癌的发生。

避免与传染期肝炎患者共同进食,以免获得肝炎。

胆道疾病患者应6月体检一次避免恶变。

肥胖患者积极减重,去除本病好发因素。

4307点赞

参考文献

[1]魏妙艳,汤朝晖,全志伟.代谢在肝内胆管癌发病机制及临床诊治中的研究进展[J].世界华人消化杂志,2017,25(33):2929-2937.

[2]刘允怡,赖俊雄,刘晓欣.从ALPPS术式演变看肝癌外科治疗理念变迁[J].中国实用外科杂志,2016,36(6):593-595.

[3]沈锋,王葵,阎振林.1370例肝内胆管细胞癌肝切除术的疗效及预后因素分析.中华消化外科杂志,2016,15(4):319-328.

[4]国际肝胆胰学会中国分会,中华医学会外科学分会肝脏外科学组.胆管癌诊断与治疗———外科专家共识[J].临床肝胆病杂志,2015,31(1):12-16.