耳真菌病

耳真菌病又称外耳道真菌病,是真菌侵入外耳道或外耳道内导致的,是一种条件致病性真菌。较常见,在潮湿、机体免疫力下降的条件下繁殖,引起的外耳道的亚急性或慢性炎性病变,常合并细菌感染。外耳道真菌感染晚期或症状轻时可无临床表现,主要常见症状主要有外耳道不适,胀痛或奇痒、外耳道阻塞感、听觉障碍等。主要检查方法有分泌物涂片、真菌培养、活组织检查等,临床上主要应用一些抗真菌药物来治疗本病。

- 就诊科室:

- 耳鼻喉科、皮肤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Ear fungus disease

- 疾病别称:

- 外耳道真菌病

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 真菌性鼓膜炎、鼓膜穿孔、真菌性中耳炎、全身多系统器官感染

- 治疗周期:

- 病情轻者治疗周期为一周,反复发作者治疗周期为长期持续性治疗

- 临床症状:

- 耳内发痒、闷胀感、听力减退、耳鸣、肿胀、疼痛、流脓

- 好发人群:

- 外伤或手术感染者、不注意卫生者、免疫力低下人群、慢性疾病患者

- 常用药物:

- 制霉菌素、两性霉素、地塞米松

- 常用检查:

- 耳内镜检查、真菌培养

耳真菌病的最常见病因为感染,主要为真菌感染,也可以合并细菌感染。有学者认为患者先天的解剖结构也可以影响疾病的发生,患者的个人生活习惯不佳亦可增加患病率,好发于为外伤或手术感染者、不注意卫生者、免疫力低下人群等。

引起耳廓感染的真菌主要是皮肤癣菌如红色毛癣菌、石青样毛癣菌及羊毛状小孢子菌等。来源于头面部癣的直接蔓延或手足癣、体股癣、甲癣等的直接或间接接触传染,这类感染又称耳癣。引起外耳道感染的病原菌绝大多数为烟曲霉和黑曲霉,其中黑曲霉占90%以上。其他有念珠菌、肯霉、犁头霉、柱顶孢、短帚霉、根毛霉、共头霉等,多来源于空中孢子的飘落。

创伤:用不洁的锐利物品挖耳,常可造成创伤性接种。笔者曾见一患者因用生锈的铁钉挖耳,引起白念珠菌性外耳道炎。

术后感染:外耳道炎或乳突根治术后长期流脓不愈者,局部常用抗细菌的抗生素有利于真菌生长。

潮湿:因游泳、淋浴致使外耳道皮肤潮湿时,较易受真菌感染。

相关疾病:局部或全身疾病,如外耳道湿疹、银屑病、脂溢性皮炎及糖尿病等。

另有报道如中耳等深部的耳真菌病往往与使用免疫抑制剂、化疗、免疫力低下、血液病、AIDS等有关。

耳真菌病在温带、亚热带地区较常见,我国长江及珠江流域常见,机体免疫力低下、不注意卫生者好发,女性多于男性,其比例约是2:1。任何年龄均可患病,20~40岁好发,夏季好发。

机体免疫力低下的人群

耳真菌病为机会性疾病,机体免疫力低下者易感染。

患有全身消耗性疾病或代谢性疾病

常见疾病如糖尿病、甲状腺功能减退、严重贫血、白血病、恶性肿瘤等,长期慢性疾病导致患者机体抵抗力下降,易患耳真菌病。

长期应用某些激素药物治疗的患者

常见比如糖皮质激素、免疫抑制剂、广谱抗生素、细胞抑制剂,放化疗等。

有上呼吸道病疾病的人群

常见上呼吸道疾病如慢性鼻窦炎、慢性扁桃体炎等,炎症蔓延可牵连耳部,导致感染。

外伤手术感染史患者

有外伤手术感染史患者易感染此病,有耳手术史的人群,尤其是有中耳手术者尤其好发。

水上活动工作者或不良生活方式的人群

水上活动如游泳、冲浪或潜水等,外耳道反复进水、潮湿,为真菌滋长提供有利环境。挖耳过度也会导致耳道皮肤受损,天然防卫机制被打破,若挖耳不慎损伤耳道皮肤,出血及创面更是利于真菌的生长。

外耳道弯曲狭窄人群

先天性解剖异常,耳道弯曲、细长、狭小的人群易感染。

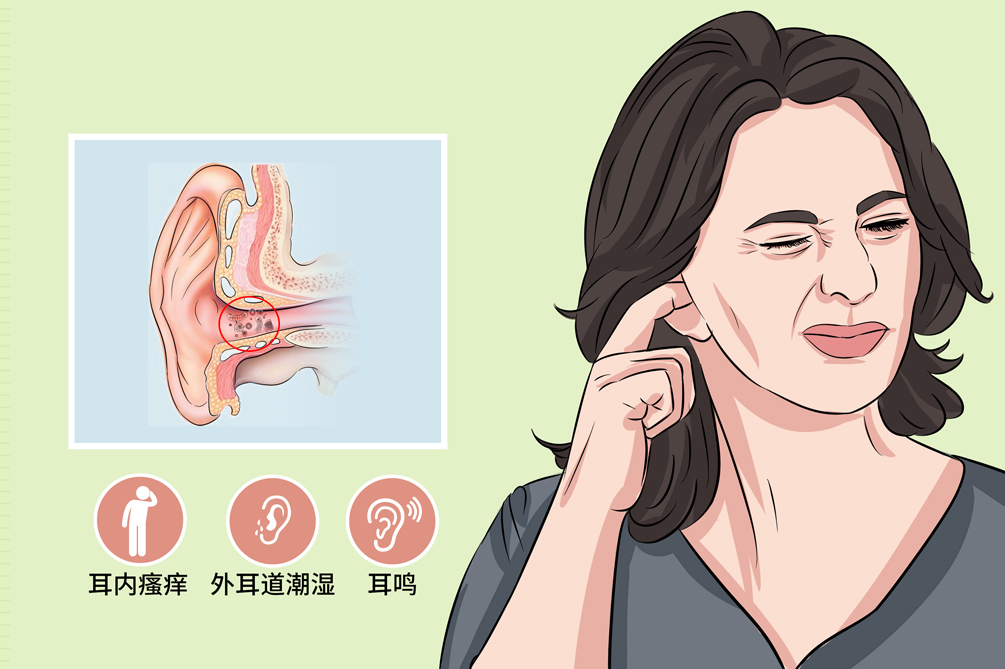

耳真菌病患者的症状根据真菌感染部位可能有所不同,常见的的典型症状有耳内发痒及闷胀感、外耳道潮湿、听力减退及耳鸣。若合并有细菌感染可导致肿胀、疼痛及流脓,可并发的疾病有真菌性鼓膜炎、鼓膜穿孔、真菌性中耳炎、全身多系统器官感染。

耳廓癣

初起为粟粒至米粒大的红色丘疹、水疱,继而脱屑,逐渐向周围扩展、蔓延。可波及整个耳轮、耳垂、耳甲腔、外耳道和头面部,伴有明显的瘙痒。多见于成人,一般为一侧耳廊发生,可伴有手、足、头面等部位的癣病。

外耳道真菌病

主要症状为耵聍多、耳痒,还可有耳道流出稀薄脓液、耳鸣、耳闷、耳闭塞感及听力减退等,患者可同时有两种或两种以上的症状。

外耳道痂皮常呈筒状,贴于外耳道皮肤上,也可呈纸样、片状、结块状,其上附有粉末状或绒毛状真菌生长,颜色为淡白、土黄、黄绿、灰褐、黑或青绿色。痂皮生长甚快,一般为干性,少数湿软。大多数患者需数日或1周挖耳1次,取出痂皮后,常可见外耳道皮肤红肿。重者外耳道狭窄,表面稍粗糙,有时可见少量渗血,表面轻度糜烂,轻者仅见皮肤充血并稍增厚。

上述表现主要为亚急性炎症,若为急性炎症,可为突然发作,伴明显疼痛。若为慢性炎症,则出现耀痒或烧灼感,有时可有轻度鳞屑。

鼓膜真菌病

耳道真菌病延及鼓膜或真菌直接感染鼓膜引起,早期有的感奇痒,以夜间为甚。有少量水样分泌物,后期则可出现疼痛,听力减退及耳鸣。外耳道皮肤可正常,或有真菌感染改变,深部有浆液性或浆液脓性分泌物。鼓膜充血,表面粗糙,常常表面上有广基肉芽或息肉状新生物,但无穿孔,或者直接可见霉菌在鼓膜表面生长。

真菌性中耳炎

真菌性中耳炎症状与鼓膜真菌病相同,但听力损失较重。可见鼓膜穿孔,穿孔边缘或鼓室内有痂皮,菌丝或肉芽生长。

异味

真菌感染导致耳朵局部组织化脓、破溃、糜烂、腐败,渗出的液体具有异常的臭味。

鼓膜穿孔

指耳部受到间接或直接的外力冲击或剧烈炎症而导致的损伤,剧烈的细菌性与真菌性炎症产生脓液,压迫耳部组织,可导致鼓膜局部受压、缺血坏死,严重者溃破、穿孔。

全身多系统器官感染

炎症继续发展可浸润破坏皮下组织、骨壁,随着血液循环通过血管、淋巴组织蔓延至颅颈部,甚至全身各器官。

细菌感染

80%~90%的外耳道炎可发现各种细菌感染,如假单胞菌、变形杆菌、微小球菌、链球菌、大肠埃希菌和棒状杆菌等,当与真菌共存时,可使真菌感染加重。

当普通人群有耳内发痒及闷胀感、外耳道潮湿,患者听力减退及耳鸣、肿胀、疼痛及流脓时应及时去耳鼻喉科室就医。耳真菌病常用检查有耳内镜检查、真菌培养。耳真菌病应与细菌性外耳道炎、单纯性外耳道炎鉴别。

如普通人群感觉下列情况之一需及时就医:

耳道有异常分泌物,包括脓性液体导致耳道潮湿或黑色粉末状物使耳道有堵塞感。

耳鸣、听力减退。

耳胀痛、耳内有异味等。

大多患者优先考虑去耳鼻喉科室、皮肤科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如鼓膜穿孔等,可继续在耳鼻喉科室就诊,如继发全身严重感染,可去感染科或危重科室就诊等。

因为什么来就诊的?

耳部不适是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如外耳道道瘙痒、胀痛等)

是否有以下症状?(如耳内瘙痒、阻塞闷胀感、外耳道潮湿、耳的听力功能损伤、耳痛、耳内有异味、耳内有黑色粉末状物等症状)

既往有无其他的病史?

有无诱发及缓解因素?

耳内镜检查

在耳内窥镜下,用耵聍钩或耳钳取出外耳道内分泌物,如果分泌物硬难以取出,先用3%双氧水或5%碳酸氢钠液浸泡30分钟后再取出。并清除外耳道内分泌物,取出外耳道内分泌物,送检验科作涂片检查。

真菌培养

采集患者耳道脓性分泌物或耳内粉末物体进行真菌培养,培养出致病菌可确诊,该方法所需时间较久,但准确率高。

病理切片检查

取少许鳞屑或痂皮置载玻片上,镜下可见菌丝、孢子或曲霉分生孢子头。若为脓液,则置玻片上加1滴氢氧化钾或0.9%氯化钠溶液,加盖玻片后即可观察。也可用耵聍、痂皮等标本做涂片,用革兰或PAS染色后进行观察,用PAS染色可见染成红色的菌丝、孢子,若为曲霉则常见分生孢子头。

脓性分泌物多为黄色黏稠脓性分泌物,菌苔有黄色、黑色、黑褐色或白色,呈薄膜状或粉丝状,真菌团块多为白色或黄褐色。耳内窥镜下清理外耳道脓性分泌物后,见外耳道皮肤充血和(或)水肿,浅糜烂,鼓膜充血和(或)水肿,部分鼓膜表面见肉芽,部分鼓膜穿孔,即可诊断为耳真菌病。

外耳道取分泌物涂片,实验室检查可查见真菌菌丝或孢子,即可诊断为耳真菌病。

细菌性外耳道炎

细菌性外耳道炎患者多耳部红肿热痛,炎性表现明显,做细菌培养和脓液检查可检查出细菌,与真菌区别。

单纯外耳道炎

单纯外耳道炎患者也可以有耳痛、耳鸣、听力下降等症状,长时间佩戴耳机,不休息个人卫生者易患此病。鉴别可做细菌真菌培养和脓液检查,检查结果阴性,可以鉴别。

耳真菌病患者主要采取药物及红光照射等治疗方法,其中药物种类主要包括抗真菌药、抗生素、糖皮质激素、抗组胺药等。病情轻者治疗周期为一周,反复发作者为长期持续性治疗。

用干净棉签蘸取生理盐水或双氧水擦拭病变部位,既起到了清洁作用又可以溶解真菌和病变组织及其形成的复合物。物理治疗之后清洁外耳道后,进行后续药物治疗。

抗真菌药

常见药物为硝酸咪康唑,临床治疗耳真菌病首选与必选。在进行外耳道物理治疗后,将达克宁均匀涂于耳道病变处,或以抗真菌滴耳液规律滴耳。重症者全身应用抗真菌药物,比如制霉菌素、两性霉素等。要注意听医嘱,防止不良反应发生。

抗生素

大部分耳真菌病患者均并发细菌感染,临床上通常不局部使用抗生素,一般全身使用低浓度两性霉素等。

糖皮质激素

对合并耳湿疹的患者使用糠皮质激素有满意效果,对外耳道胀痛强烈的患者应静脉滴注小剂量地塞米松,可以缓解患者痛苦,缩短病程,提高生活质量。

抗组胺药

如非索非那丁、左旋西替利嗪等。对合并耳湿疹的患者口服抗组胺药可以减轻过敏,减少患者痛苦,可减少炎性渗物,提高生活质量。

耳真菌病患者一般不采取手术治疗。

红光照射根据不同组织具有不同选择性吸收的特性而制成,进行一段时间红光照射。可以促使病变组织蛋白质固化,增强局部血液循环,增强机体免疫功能,增加局部组织的新陈代谢速度。促进鳞状上皮细胞生成,加速对渗出物的吸收,降低肌张力,从而达到消肿、消炎、镇痛、清理糜烂组织、加速伤口愈合的目的。

耳真菌病早期轻症患者经过有效规范的治疗均可治愈,若不及时治疗则易反复发作,一般不会影响患者自然寿命,患者在治疗期间应两周进行复诊一次。

耳真菌病患者早期及时治疗可治愈,若治疗不及时转化为慢性疾病则容易反复发作。

耳真菌病一般不影响患者自然寿命。

耳真菌病患者无相关后遗症发生。

耳真菌病患者在治疗期间应两周进行复诊一次,以便查看病情恢复情况。

忌辛辣食品,如辣椒、芥末。

宜吃碱性的食物,如苹果。

宜吃抗菌的食物,如芦荟。

宜吃增强免疫力的食物,如牛奶等。

耳真菌病患者应注意日常耳部清洁,保持干燥卫生,接触挖耳的习惯,注意药物的使用,同时需要按时复诊进行真菌涂片监测病情。

若有脏水进入外耳道及时清洁,保持干燥卫生,戒除挖耳习惯,家中常备生理盐水或双氧水。

起居规律,均衡饮食,适当锻炼,保持生活环境干净卫生。

耳真菌病患者不可滥用各种抗生素滴耳液滴耳,若有外耳道或鼓膜的炎症,应在医生的指导下用药治疗,一般应用抗生素不应超过2周。

耳真菌病为机会致病菌,预防此病首先应增强机体抵抗力,规律作息。其次要注意耳部卫生,保持外耳道干燥整洁,减少戴耳机时间,并积极治疗耳外伤等疾病。

增强抵抗力,保持规律的生活作息,营养搭配均衡,进行体育锻炼。

注意用耳卫生,杜绝不良挖耳习惯,耳部不适及时去医院处理。

尽量保持外耳道干燥卫生,水上作业如游泳、潜水或者沐浴后,使用干净棉签蘸干耳内水渍。

减少戴耳机时间。

积极治疗耳外伤。

4453点赞

参考文献

[1]柴向华,陈文峰,万彬.外耳道真菌病在耳内窥镜下的诊断与治疗[J].国际医药卫生导报,2010

[2]许金中.外耳道真菌病治疗体会[J].医药前沿,2012

[3]周梓昭,熊浩,杨海弟,吴敏健.耳内镜下治疗耳真菌病患者的临床分析[J].中国药物经济学,2015

[4]杨宁.外耳道真菌病[J].中国实用乡村医生杂志,2019.

[5]廖万清等.现代真菌病学[M].上海:复旦大学出版社,2017.10.377-380.