恶性小汗腺汗孔瘤是最常见的恶性汗腺肿瘤,约占小汗腺癌的一半。本病可一开始即为恶性,或发生于时间较长的良性肿瘤基础上,常见于老年女性,表现为疣状的斑块或息肉状,好发于肢体和头皮,肿瘤易出现溃疡、出血。肿瘤容易局部复发,或沿淋巴管扩展到周围及内脏转移,该病的死亡率是7%~11%。

- 就诊科室:

- 皮肤科、肿瘤科、整形科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Eccrine porocarcinoma

- 疾病别称:

- 汗孔癌

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肝癌、肺癌

- 治疗周期:

- 视病情而定

- 临床症状:

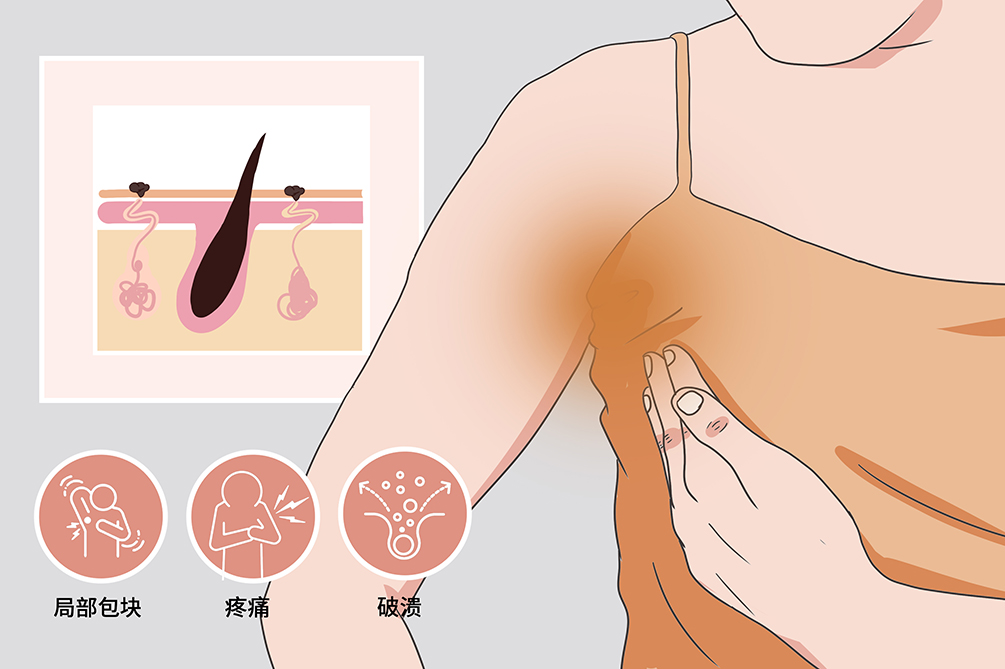

- 局部包块、结节、疼痛、破溃

- 好发人群:

- 60~80岁老年人群

- 常用药物:

- 5-氟尿嘧啶、紫杉醇、卡铂、表柔比星、白介素-2

- 常用检查:

- 组织病理检查

恶性小汗腺汗孔瘤病因尚不明确,可能与局部创伤、辐射以及感染人乳头瘤病毒有关,其可能继发于长期存在的良性小汗腺汗孔瘤,亦可为原发的汗孔癌。

流行病学调查显示该疾病好发于60~80的老年人,男女患病率无明显差异,人乳头瘤病毒感染者、局部接受过辐射者以及局部受伤者患病率升高。

60~80岁的老年人

可能由于老年人免疫力降低导致容易感染。

HPV感染者

HPV产生的病毒癌蛋白可以使抑癌基因失去活性,导致癌症发病率增加。

受过辐射的人

辐射会使细胞破坏、致癌因子激活。

恶性小汗腺汗孔瘤好发于肢体和头皮,可表现为结节、包块,伴或不伴疣状增生、息肉等,易出现溃疡、出血,可伴有瘙痒和疼痛,容易局部复发,或沿淋巴管扩展到周围及内脏转移。

若发生全身性转移,可伴随肝脏肿大、腹痛、淋巴结肿大、咳嗽、胸痛等症状。

肝癌、肺癌

恶性小汗腺汗孔瘤后期可发生远处内脏转移,如并发肝癌以及肺癌等。

恶病质

肿瘤晚期导致机体消耗,患者表现为极度消瘦,形如骷髅,贫血、无力、完全卧床、全身衰竭等,此时机体处于严重的机能失调状态。

恶性小汗腺汗孔瘤较少见,属低度恶性肿瘤,早期转移可能性较低,手术切除后预后较好,中晚期多发生转移,预后较差,因此患者需要早发现、早治疗。

无明显诱因出现头皮及四肢处结节或包块时,应及时就医。

若患有良性小汗腺汗孔瘤,出现局部破溃,需格外注意,应立即就医。

患者初期可就诊皮肤科排查。

如果为确诊患者可就诊肿瘤科。

后期需要整形的患者,可就诊于整形科。

发现体表肿块的时间大概是什么时候?

肿瘤是否有过突然的增大?

是否伴随破溃、出血的症状?

既往有无其他的病史,如HPV感染史?

进行过什么治疗吗,效果如何?

体格检查

检查肿块大小、位置、颜色、形态、质地、与皮肤粘连程度、活动性、完整度、皮温是否升高、淋巴结是否肿大等。

组织病理检查

病损处标本镜检发现癌变细胞是诊断该疾病的金标准。

影像学检查

本病容易发生远处转移,可通过CT、核磁共振检查是否发生其他脏器的转移。

具有恶性小汗腺汗孔瘤的典型表现,如皮肤结节、肿块、破溃、出血等。

组织病理检查:病损处标本镜检发现癌变细胞是诊断该疾病的金标准。

汗腺癌

恶性小汗腺汗孔瘤症状和汗腺癌具有相似性,通过症状不易鉴别,但病理学检查可以明确诊断。

汗腺囊肿

多为半透明的小丘疹,一般无肿块、出血,可通过病理学以及临床特征相鉴别。

恶性小汗腺汗孔瘤的治疗以手术治疗为主,如果有全身转移的患者,有时需结合放疗以及化疗。

化学药物治疗

转移性恶性小汗腺汗孔瘤可行化疗,但由于该肿瘤比较少见,目前尚无标准的化疗方案。目前报道疗效较好的化疗药物有顺铂、紫杉醇、多烯紫杉醇、5-氟尿嘧啶、卡铂及表柔比星。治疗目的是抑制肿瘤生长,延长患者的生存期。

免疫治疗

可局部注射干扰素α及白介素-2,以激活自身免疫细胞对抗肿瘤细胞。

部位+皮肤肿物切除术+植皮术,目前该疾病以手术治疗为主,局麻或者全麻下切除皮肤肿物,并沿皮肤肿物边缘扩大切除0.5~2cm,术中冰冻检查是否将病变组织切除干净,若切除皮肤肿物后皮肤缺损较大,可合并皮瓣转移修复术或植皮术。

放疗

可杀死肿瘤细胞,但疗效不是十分明确。

恶性小汗腺汗孔瘤早期手术切除后,可能存在复发情况,在不发生转移的情况下预后良好。若发现较晚,疾病发生转移,需结合转移范围及程度判断预后,整体预后较差。

早期未转移情况下可治愈,部分患者会复发,若发生全身性转移,则难以治愈。

肿瘤未发生转移的情况下一般不会影响自然寿命,若发生全身性转移,患者寿命可受到明显影响。

术后三个月、六个月、一年复诊相关影像学检查,若有不适可随诊。

恶性小汗腺汗孔瘤无明确饮食禁忌,患者日常生活中注意健康饮食即可,并要忌烟、忌酒。

患者注意日常健康饮食即可,保证营养丰富。

避免进食辛辣刺激饮食,以免影响术后伤口愈合,引起痛痒。

患者术后应注意伤口避免牵拉,愈合前避免沾水,注意保持干燥清洁,避免感染,出门时适当防晒。

日常生活中尽量避免伤口摩擦,以免伤口破裂或形成瘢痕增生。

术后三个月内伤口防晒,避免色素沉着。

手术后根据医嘱及时下床活动,以免出现下肢静脉血栓。

平时注意监测体表是否有肿块的再生。

恶性小汗腺汗孔瘤无明确病因,建议定期体检,加强体育锻炼,避免接触放射性物质。

定期体检,建议每年一次。

加强体育锻炼,保持良好的生活习惯,避免熬夜、劳累。

日常生活工作中避免接触放射性有害物质,注意皮肤防晒和护理。

4610点赞

参考文献

[1]吴婷婷,王涛,刘跃华,晋红中,方凯.小汗腺汗孔癌1例[J].中国皮肤性病学杂志,2017,31(07):782-783.

[2]赵英,柳曦光,陈蕾,贾艳辉.恶性小汗腺汗孔瘤一例并文献复习[J].中国医师进修杂志,2015,38(07):533-534.