卵巢颗粒细胞瘤

卵巢颗粒细胞瘤是最常见的卵巢性索间质肿瘤,《乳腺及女性生殖器官肿瘤病理学和遗传学》定义为单纯由卵巢颗粒细胞构成的肿瘤或颗粒细胞大于10%的肿瘤。肿瘤常为梭形细胞肿瘤,常伴有分泌性激素的功能,临床上出现以激素水平紊乱为特征的所谓功能性肿瘤,具有晚期复发和转移的特点,为低度恶性的肿瘤。首选采用手术治疗,绝大部分患者生存期超过五年以上。

- 就诊科室:

- 妇科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Ovarian granulosa cell tumor,GCT

- 疾病别称:

- 粒层细胞瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 有遗传倾向

- 并发疾病:

- 子宫内膜癌、急腹症

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

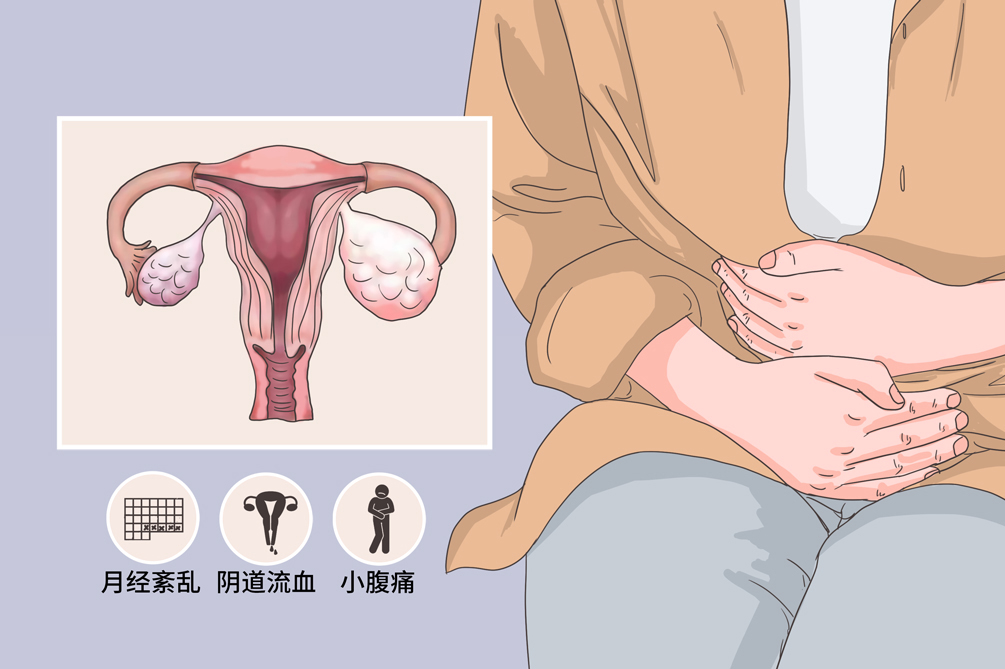

- 性早熟、月经紊乱、不规则阴道流血

- 好发人群:

- 围绝经期妇女、育龄妇女、暴露于促排卵制剂的妇女

- 常用药物:

- 博来霉素、依托泊苷、顺铂、紫杉醇、卡铂

- 常用检查:

- 内分泌激素测定、肿瘤标志物检测、B超检查、诊断性刮宫

卵巢颗粒细胞瘤根据病理类型可分为成人型和幼年型:

成人型颗粒细胞瘤

临床上较少见,常发生于成年女性,60%发生于绝经期后,多见于单侧,左右两侧发病率无明显差别,双侧少见。

幼年型颗粒细胞瘤

主要发生在青少年,98%为单侧,始发症状为同性性早熟、乳晕色素沉着、乳腺发育,早期患者预后较好,肿物破裂者术后容易复发。

卵巢颗粒细胞瘤的病因不明,可能与基因甲基化、染色体微卫星不稳定等方面有关,一般好发于围绝经期妇女、育龄妇女、暴露于促排卵制剂的妇女,长期接触化学物质、肥胖容易诱发。

目前认为颗粒细胞瘤与基因甲基化、染色体微卫星不稳定等方面有关。发病患者中以22号染色单体和14号染色三体的异常多见。有研究发现,卵巢颗粒细胞瘤发生发展与DNA复制错误及修复缺陷有关,与年龄、组织学亚型、临床期别无关。

有家族史者:家族中有卵巢颗粒细胞瘤,则容易患有卵巢颗粒细胞瘤。

有本病史的糖尿病患者:对于卵巢颗粒细胞瘤患者,同时也患有糖尿病的情況下,经过治疗后更容易复发。

长期接触化学物质、肥胖,也容易诱发。

卵巢颗粒细胞瘤是一种少见的卵巢性索间质肿瘤,发病率约占卵巢肿瘤的1.5%~5.0%。成人型颗粒细胞瘤占卵巢肿瘤的1%,占颗粒细胞瘤的95%,为低度恶性肿瘤,可发生于任何年龄,高峰为45~55岁。幼年型颗粒细胞瘤罕见,仅占颗粒细胞瘤的5%。主要发生在青少年,98%为单侧。

卵巢颗粒细胞瘤多见于围绝经期妇女,高峰年龄为50~54岁。

育龄妇女及暴露于促排卵制剂的妇女,患成人型颗粒细胞瘤的危险性增加。

晚婚晩育或不生育的女性:受教育程度高的女性平均初产年龄更高,怀孕总数也比社会经济阶层低的女性少,患卵巢癌的风险更高,生育较多的妇女患卵巢颗粒细胞瘤的风险更小。

卵巢颗粒细胞瘤可出现性早熟、月经紊乱、不规则阴道流血、腹痛、腹胀等表现,个别患者可出现男性特征,严重者可出现子宫内膜癌、急腹症等并发症。

成人型颗粒细胞瘤

临床可表现为乳房增大、阴阜发育,阴毛、腋毛生长,内外生殖器等异常发育等,生育年龄患者出现月经紊乱、不育,绝经后患者则有不规则阴道流血、绝经延迟。瘤扭转或破裂时引起腹胀、腹痛。

幼年型颗粒细胞瘤

多数患者在确诊时为早期,肿瘤局限在一侧卵巢,始发症状为性早熟、乳晕色素沉着、乳腺发育。

该病患者可表现为麦格综合征(伴发胸腔积液及腹水)、马凡综合征(骨骼、心血管系统和眼等器官组织受累)及合并成熟畸胎瘤。

小于15岁的患者表现为成人型颗粒细胞瘤,但有继发性闭经及多毛、血浆总睾酮水平上升等男性特征表现。

子宫内膜癌

颗粒细胞分泌雌激素,卵巢颗粒细胞瘤具有内分泌功能,在雌激素的作用下,子宫内膜增生,甚至出现子宫内膜癌。子宫内膜癌以阴道流血和月经紊乱为主要症状,好发于围绝经期及绝经后女性,主要治疗方式是手术,预后总体较好。

急腹症

肿瘤扭转或破裂可引起急腹症,临床主要表现为腹痛、恶心、呕吐、发热,及时治疗可改善预后。

患者出现性早熟、经期异常、腹部剧痛、恶心、呕吐等症状时,建议到妇科、急诊科就诊,并进行内分泌激素测定、肿瘤标志物检测、B超检查、诊断性刮宫等检查进行确诊。

当下腹部出现肿块、性早熟、经期异常或绝经后阴道不规则流血等症状时,应及时就医。

当突然腹部剧痛、恶心、呕吐、厌食或发热时,应立即就医。

患者生命体征稳定时优先考虑去妇科就诊。

当患者出现剧烈腹痛、呕吐等急腹症症状时,应于急诊科就诊。

如果确定疾病类型可以转至肿瘤科就诊。

目前都有什么症状?(如腹痛、乳晕变黑、乳房过早发育、经期异常、阴道不规则流血等)

这些症状持续多长时间了?

这段时间月经正常吗?

是否曾就诊于其他医院?做过哪些治疗?

有没有其他基础疾病?(如糖尿病、高血压等)

妇科检查

医生可以根据患者乳房、子宫、子宫颈、阴道等的检查,初步掌握患者的身体状况,初步判断患者疾病。

血常规

根据血常规检查中白细胞以及淋巴细胞等的变化可以判断患者有无感染,同时可以对后续的治疗提供方向。

影像学检查

可以根据B超、CT及核磁共振的检查结果,判断患者有无肿瘤及其侵袭和转移程度及部位。

内分泌激素测定

卵巢颗粒细胞瘤具有内分泌功能,血清激素的测定对于女性的颗粒细胞瘤有诊断意义,并且有利于卵巢切除术后的随诊。

肿瘤标志物检测

特异性的肿瘤标记物可用于卵巢疑难肿瘤的鉴别诊断,以及卵巢颗粒细胞瘤的诊断及随访。

阴道细胞学检查

可以检查是否有癌细胞,绝经后的妇女受到激素水平的影响,采用阴道细胞学的涂片进行检查效果更好。

诊断性刮宫及病理检查

雌激素可使子宫内膜增生甚至癌变,诊断性刮宫及病理检查可准确了解其病变性质。

卵巢颗粒细胞瘤的诊断需综合病史及辅助检查综合诊断:

临床表现

雌激素增加的相关临床症状最具诊断意义,如青春期前女性出现性早熟,生育期女性阴道流血、月经改变,绝经后出现阴道流血。

辅助检查

实验室检查

血清雌二醇(E2)及卵巢抑制素为该肿瘤很好的监测指标。血清抑制素在患者出现临床非特异性症状前20个月即升高,显示其作为监测颗粒细胞瘤原发及复发病灶的可靠性。同样,血清抑制素B还能反映肿瘤负荷情况,是理想的生物学标志物。

影像学检查

影像学具有一定的特征性,但缺乏特异性,应结合临床特点综合分析,有助于提高该疾病的正确诊断率。

囊腺癌

囊腺癌一般无雌激素增高引起的临床表现,多伴有盆腔积液、大网膜及肠膜转移,可双侧发病,形态多不规则,囊实性,边界模糊,囊壁及囊内间隔厚薄不均,囊内壁欠光滑,常有附壁结节,增强扫描实性成分及囊壁或间隔明显强化,两者可以根据血肿雌激素水平的测定以及影像学检查进行鉴别。

卵黄囊瘤

卵黄囊瘤好发于青少年女性,多以腹痛、腹胀、腹部肿块等症状就诊,CT也多表现为囊实性,但囊内壁可见壁结节,增强扫描实性部分、囊壁及分隔呈渐进性明显强化,且实验室检查甲胎蛋白(AFP)水平常升高,早期即可发生远处转移,两者可以根据甲胎蛋白的水平测定以及CT检查进行鉴别。

卵泡膜细胞瘤

卵泡膜细胞瘤多为实性肿块,常有包膜,边缘光整,少数见浅分叶,平扫密度等或低于子宫密度,肿块密度多数较均匀,囊变、坏死少见,增强扫描多呈轻度强化,两者可以根据平扫以及增强扫描的检查结果进行鉴别。

卵巢颗粒细胞瘤的经典治疗为手术治疗,如为复发或晚期疾病,可联合应用放疗、化疗,一般需要长期间歇性治疗。长期以来,对于有生育要求的患者,手术时是否保留无瘤子宫和对侧附件一直存在争议。

本瘤对抗癌药物比较敏感,烷化剂对本瘤较卵巢上皮肿瘤更加敏感,故手术后加化疗可以巩固疗效,预防复发。如一般情况差的患者,不能接受手术治疗,亦可先行化疗,待情况好转后再行手术治疗。

目前常用的化疗方案包括BEP(博来霉素/平阳霉素、依托泊苷、顺铂)、PAC(顺铂、阿霉素、环磷酰胺)、BVP(博来霉素/平阳霉素、长春新碱、顺铂),还可采用紫杉醇、卡铂方案,多西他赛、卡铂方案。

全面分期手术

该手术适应于Ⅰ期患者,患者年轻、有生育要求、对侧卵巢外观正常、盆腹腔探查阴性、有随诊条件。手术证实为Ⅰ期患者(低危)可予观察,不需要化疗。对高危的Ⅰ期患者(肿瘤破裂、分化差、肿瘤直径超过10~15cm),处理建议包括观察或以铂类为基础的化疗。

肿瘤细胞减灭术

该手术适用于Ⅱ~Ⅳ期患者,指尽最大努力切除原发灶及转移灶,使残余癌灶直径<1cm,甚至0.5cm。这一手术的满意程度或彻底性对预后有重要意义。对局限性病灶给予放疗或以铂类为基础的化疗(PEB或紫杉醇/卡铂方案首选)。对于Ⅱ~Ⅳ期随处临床复发的患者,可以采用临床试验、化疗、亮丙瑞林或支持治疗,也可考虑行再次肿瘤细胞减灭术。贝伐单抗可以用于复发的卵巢颗粒细胞瘤患者。

本瘤对放射治疗敏感,对有弥漫型扩散和转移者尤为必要。手术后加放射治疗(45~50Gy)可提高存活率,减少复发。若因肿瘤固定未能切除予宫,可行宫腔镭疗,亦可放疗、化疗同时施行,即先给射线照射后再用抗癌药,可提高疗效。对早期肿瘤的年轻患者仅作手术而不必施行放疗。

卵巢颗粒细胞瘤如早期发现,十年总生存率为90%,建议患者定期到医院做雌激素水平、妇科检查,避免病情进展。

卵巢颗粒细胞瘤较难治愈,早期卵巢颗粒细胞瘤患者可以长期无瘤生存。

卵巢颗粒细胞瘤患者平均总生存期为13年(11~15年),十年总生存率为90%。

复查时间

卵巢颗粒细胞瘤手术以后,通常3个月复查一次,一年后每半年复查一次。坚持长期复诊。

复查项目

检查血清抑制素、雌激素水平、妇科检查及B超检查,必要时考虑CT或核磁共振。

复查注意事项

提供准确的病历资料,若服用药物,记下药品名和用法、用量。

卵巢颗粒细胞瘤患者应多吃一些高维生素、高蛋白和富含微量元素的食物,饮食清淡,忌油荤、辛辣。

多吃胡萝卜、西红柿、山芋、甜椒、绿叶蔬菜等富含微生物和微量元素的食物。

多吃富含蛋白质的食物,有利于手术切口愈合和恢复,如洋山芋、山药、肉蛋奶等。

患者需清淡饮食,限制冰激凌、肥肉等生冷油腻的食物。

手术患者在手术后3天内适合流质饮食,而后逐步改为半流质饮食,若无其他不适,大约一周后患者可以正常的饮食。

通过对卵巢颗粒细胞瘤患者术前术后细致的护理,可减少术后并发症的发生,促进患者顺利康复。主要护理措施包括日常生活管理、心理护理和病情监测。

如果采用手术治疗,手术后应保持合理的体位,如术后6小时平躺,使呼吸通畅,6小时后小幅度侧卧,24小时后采取半坐位。

若为手术患者,术后1~2天应卧床休息,根据情况适当活动,一周后可根据情况恢复正常活动。

需密切监护阴道的流血量、颜色的变化,观察伤口有无渗血、渗液,切口有无红肿,如果出现变化,应及时就医。

对患者进行有针对性的沟通和疏导,取得患者的配合和信任,讲解早期治疗的重要性及该病的治疗进展,使患者树立信心,积极配合治疗。

患者应遵循医嘱,按时、按量服用药物,不得随意少服或多服,如果出现不良反应,应及时咨询医生。

卵巢颗粒细胞瘤的病因尚不明确,但应定期体检,早期发现疾病。

卵巢颗粒细胞瘤可发生于任何年龄的女性,尤其好发于绝经前女性,30岁以上女性每年进行一次妇科普查,有卵巢癌或乳腺癌等家族史的可每半年进行一次妇科普查。

避免长期服用促排卵药物。

化学试剂是致癌的风险因素,应避免长期暴露于化学环境中。

4766点赞

参考文献

[1]苏彦钊.36例卵巢颗粒细胞瘤临床诊断指标探讨[J].中国卫生标准管理,2020,11(07):50-53.

[2]李婵,许晓晴,陶红梅.青春期女性巨大卵巢颗粒细胞瘤患者的护理[J].当代护士(上旬刊),2019,26(04):72-73.

[3]邹云峰,傅云雀,苏雪锋,严树宏,杨春林.卵巢颗粒细胞瘤25例临床及病理分析[J].中国现代医生,2018,56(16):127-131+169.

[4]杨军欣,岳瑛,马丽,车绍捷.卵巢颗粒细胞瘤的研究进展[J].中国妇幼保健,2011,26(30):4792-4794.

[5]谢幸,苟文丽.妇产科.第9版[M].北京:人民卫生出版社,2019.322.

[6]曹泽毅.中华妇产科学.第3版[M].北京:人民卫生出版社,2014.1806.

[7]严滨,吕恽怡.妇产科学高级医师进阶[M].北京:中国协和医科大学出版社,2016.304.

[8]张玉梅,张卫平,苏琳等主编;申山会,王红梅,陈红娟等副主编.妇产科常见疾病诊断及处理[M].第四军医大学出版社,2009.01:102.