小细胞低色素性贫血是指患者平均红细胞容积<80fl、平均红细胞血红蛋白含量<27pg、平均红细胞血红蛋白浓度<32%。血片中可见红细胞体积小、中央淡染区扩大的一种贫血类型,缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血及慢性病贫血等属于小细胞低色素性贫血。多好发于长期慢性出血、有胃病以及其他慢性病史的人群,其中以缺铁性贫血最为多见,珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血具有遗传因素。

- 就诊科室:

- 血液科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Microcytic hypochromic anemia

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 消化功能减退、贫血性心脏病

- 治疗周期:

- 一般需要长期持续性治疗

- 临床症状:

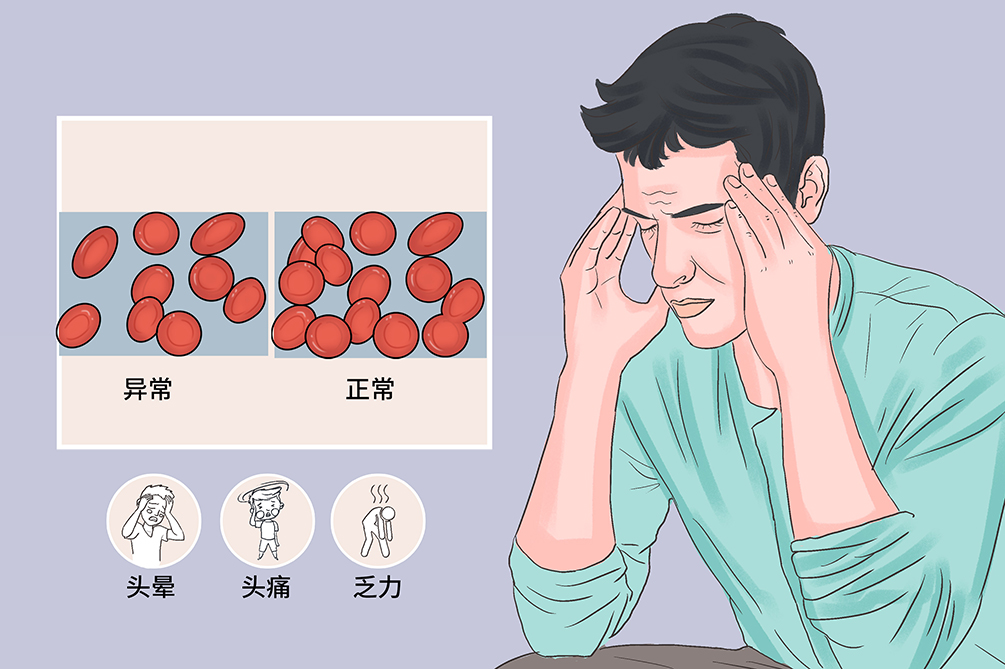

- 面色苍白、头晕、头痛、乏力、易倦、心悸、气短

- 好发人群:

- 长期慢性出血的人群、长期有胃病的人群

- 常用药物:

- 硫酸亚铁片、维生素B6

- 常用检查:

- 血常规、铁代谢检查、红细游离原卟啉(FEP)测定、血涂片

小细胞低色素性贫血根据发病原因可以分为如下4种类型:

缺铁型贫血

是小细胞低色素性贫血最常见的缺血类型。

珠蛋白生成障碍性贫血

α珠蛋白生成障碍性贫血

静止型、标准型、HbH病、HbBart胎儿水肿综合征。表现出小细胞低色素贫血的是标准型和HbH病。

β珠蛋白生成障碍性贫血

轻型、中间型、重型(Cooley贫血)。表现出小细胞低色素贫血的是中间型和重型。

还有δ、δβ和γβ珠蛋白生成障碍性贫血。

铁粒幼细胞贫血

遗传性铁粒幼细胞贫血

X染色体连锁伴性遗传(XLSA)、常染色体遗传、Pearson骨髓-胰腺综合征。

获得性铁粒幼细胞贫血

特发性铁幼粒细胞贫血、继发性铁幼粒细胞贫血。

慢性病贫血

是继发于慢性感染、炎症和恶性肿瘤等的一组贫血。

小细胞低色素性贫血包括很多类型,不同类型的贫血,病因也各不相同,如缺铁性贫血病因可分为铁摄入不足、吸收障碍和丢失过多,好发于婴幼儿、育龄妇女、以及有长期慢性出血的人群、有慢性胃病以及一些慢性的基础疾病的人群。

缺铁性贫血主要病因是铁摄入不足、吸收障碍和丢失过多。

珠蛋白生成障碍性贫血的原因是遗传性α珠蛋白基因缺陷或遗传性β珠蛋白基因缺陷导致的α珠蛋白链,或β珠蛋白链缺如或合成不足,所引起的慢性持续溶血性贫血。

铁粒幼细胞贫血主要是由遗传因素或药物毒素或骨髓增生异常,导致的酶缺乏或线粒体结构或功能失常,引起的原卟啉合成障碍,导致合成血红素的铁减少,使大量铁聚集在线粒体中形成铁粒幼细胞。

慢性病贫血一般继发于慢性感染、炎症、肿瘤等基础疾病,各种疾病导致红细胞寿命缩短,铁的释放及利用障碍,造成贫血。

缺铁性贫血

铁摄入不足的诱发因素包括

婴幼儿辅食含铁量不足;青少年偏食;女性月经过多、妊娠或哺乳时不及时补充高铁食物。

铁吸收障碍的诱发因素

主要是胃吸收铁的功能下降,包括进行胃大部切除术后;胃肠道功能紊乱、长期腹泻等。

铁丢失过多的诱发因素包括

长期慢性胃肠道失血,女性月经过多等。

铁粒幼细胞贫血的诱发因素

包括大量饮酒、使用氯霉素和某些抗结核药物。

慢性病贫血

根据原发疾病不同,其诱因也不同。

珠蛋白生成障碍性贫血

属于遗传性疾病,所以无诱发因素。

小细胞低色素性贫血中,缺铁性贫血最为常见,婴幼儿为33.8%~45.7%,妊娠三个月以上妇女为19.3%、育龄妇女为11.4%、10~17岁青少年为9.8%;珠蛋白生成障碍性贫血,多见于东南亚、地中海地区,我国西南、华南地区高发;慢性病贫血继发于各种慢性病,自身免疫性疾病发生慢性病贫血的患病率为8%~71%,急性和慢性感染发生慢性病贫血的患病率为18%~95%,肿瘤发生慢性病贫血的患病率为30%~77%。

小细胞低色素性贫血好发于婴幼儿、育龄妇女以及有长期慢性出血的人群、有慢性胃病以及一些慢性的基础疾病的人群。

小细胞低色素性贫血患者均缺乏血红蛋白,均表现出贫血症状,如面色、口唇苍白、头晕、头痛、乏力、易倦、心悸、气短、食欲缺乏,各种类型的小细胞低色素性贫血,其症状除贫血表现外,也各有不同。如果贫血不及时治疗,可能会引起消化功能、心功能的减退等后果。

小细胞低色素性贫血的各种类型都会表现出贫血的症状,包括面色、口唇苍白、头晕、头痛、乏力、易倦、心悸、气短,食欲缺乏等。此外,各种类型的贫血又有自己特征表现:

缺铁性贫血

缺铁导致的症状,包括精神行为异常、儿童生长发育迟缓,容易发生口腔炎,舌炎等疾病;缺铁原发病的表现,如消化性溃疡导致的黑便、妇女月经过多等。

珠蛋白生成障碍性贫血

多会贫血、脾大,严重者出现黄疸、生长发育迟缓、骨质疏松、特殊面容等。

铁粒幼细胞贫血

表现为儿童期出现运动与认知功能障碍或者乳酸增高等。

慢性病贫血

一般为轻度或中度贫血,贫血的症状常被原发疾病的临床表现所掩盖。

消化功能减退

主要表现为食欲不振、恶心、腹胀等,消化道出血导致的贫血会有黑便等表现。

贫血性心脏病

长期贫血,为满足机体需求,心输出量增加,久之导致心功能不全。

遗传性铁粒幼细胞贫血

维生素B6治疗无效者,可发生骨髓衰竭、严重贫血、心律失常、肝功能衰竭或继发感染而死亡。

特发性铁粒幼细胞贫血

患者若未进行有效的祛铁治疗,多进展合并血色病,死于心功能不全、糖尿病等并发症。

严重缺铁性贫血

可导致黏膜组织变化和胚外叶营养障碍,出现口炎、舌炎、萎缩性胃炎、胃酸缺乏等,甚至出现吞咽困难及异食癖。

珠蛋白生成障碍性贫血

患者需要输血治疗,输血可导致铁负荷增加引起的并发症,如血色病、糖尿病、肝硬化、性腺功能低下及心功能不全。

当普通人群出现皮肤黏膜苍白、心慌气短、头痛、头晕、食欲不振时应该及时就诊,一般应到血液科就诊,进行血常规、血涂片等检查,以明确诊断为小细胞低色素性贫血,常需要和巨幼细胞性贫血以及再生障碍性贫血等其他贫血进行鉴别。

普通人群出现皮肤黏膜苍白、心慌气短、头痛、头晕、食欲不振等症状应及时就医。

普通人群出现黑色柏油样便,体检发现血红蛋白下降应立刻就医。

一般建议患者到血液科就诊,如果明确原发病,或者其他症状严重的疾病,可以到相应科室就诊,如肿瘤科、消化科等。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如面色苍白、心慌气短等)

既往有无其他的病史?

是否有家族相关病史?

有无化学毒物、放射性物质或特殊药物接触史?

先做血常规检查确定有无贫血,如确定为小细胞低色素性贫血,应进一步测血清铁蛋白、血清铁、总铁结合力、铁饱和度。已确定是否为缺铁性贫血或慢性病贫血,并进一步寻找缺铁的病因及造成慢性病贫血的基础疾病。如为非铁代谢障碍性低色素性贫血,则应测血红蛋白电泳等证实是否为珠蛋白生成障碍性贫血或进一步做骨髓穿刺涂片检查及铁染色,看是否为铁粒幼细胞贫血。

血常规

红细胞平均体积、红细胞平均血红蛋白、红细胞平均血红蛋白浓度的检测值均低于正常值以下。红细胞平均体积<80fl;红细胞平均血红蛋白<28pg;红细胞平均血红蛋白浓度<32%。

铁代谢检查

检查血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、转铁蛋白饱和度,以判断是否为缺铁性贫血。

红细游离原卟啉(FEP)测定

红细游离原卟啉增高表示血红素合成障碍,证明有缺铁的存在。

血涂片

小细胞低色素性贫血的血涂片可见红细胞体积小、中央淡染区扩大。

血红蛋白电泳

检测HbF、HbA和地中海贫血基因全套判断是否为珠蛋白生成障碍性贫血及类型。

骨髓穿刺涂片

铁幼粒细胞贫血时骨髓小粒含铁血黄素颗粒增多,铁粒幼细胞增多,并出现环形铁粒幼细胞。

缺血性贫血

小细胞低色素性贫血(男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,红细胞平均体积<80fl,红细胞平均血红蛋白<27pg,红细胞平均血红蛋白浓度<32%)及以下任2条可诊断为缺血性贫血,有明确的缺铁病因和临床表现;血清铁蛋白<14μg/L;血清铁<8.95μmol/L总铁结合力>64.44μmol/L;骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞比例<15%;转铁蛋白饱和度<0.15;FEP/Hb>4.5μg/gHb;铁治疗有效。

珠蛋白生成障碍性贫血

α珠蛋白生成障碍性贫血

标准型:临床表现无症状或轻度贫血,肝脾无肿大。实验室检查红细胞轻度形态改变,可见靶型红细胞,血红蛋白稍低或正常,红细胞平均体积<79fl,红细胞平均血红蛋白<27pg,红细胞脆性降低,血红蛋白电泳正常。父母一方或双方为α地贫。

地中海贫血病:临床表现为轻度至中度贫血,可有肝脾肿大和黄疸,可有地中海贫血面容。实验室检查小细胞低色素贫血,可见包涵体,父母双方为α地贫。

β珠蛋白生成障碍性贫血

中间型多在2~5岁时出现贫血,症状和体征较轻,可有地中海贫血面容。实验室检查血红蛋白60~100g/L,呈小细胞低色素性贫血,网织红细胞增多,可见有核红细胞,血红蛋白F>3.5%。父母β地贫。

重型自出生后3~6个月起出现贫血,肝脾肿大,颧骨隆起,眼距增宽,鼻梁低平等骨骼改变,呈现特殊的地中海贫血面容,X线检查可见板障骨小梁条纹呈直立毛发样,发育滞后。实验室检查血红蛋白小于60g/L,呈小细胞低色素性贫血,有靶形红细胞和红细胞碎片,网织红细胞增多,外周血出现较多有核红细胞,骨髓中红细胞系统极度增生,首诊血红蛋白F30%~90%。父母均为β地贫。

铁幼粒细胞贫血

小细胞低色素性贫血,红细胞大小不均,点彩红细胞增多;骨髓中红系细胞过度增生,铁染色显示含铁血黄素显著增多,铁粒幼细胞增至80%~90%,并可见10%~40%的环形铁粒幼细胞;伴有无效红细胞生成;血清铁增高,铁饱和度显著增加等。遗传性铁粒幼细胞贫血需经基因检测鉴别类型。

慢性病贫血

往往伴有基础疾病,正常细胞正常色素性贫血,或小细胞低色素性贫血;血清铁及总铁结合力均低于正常,转铁蛋白饱和度在16%~30%,血清铁蛋白增高。

小细胞低色素性贫血应与其他类型贫血进行鉴别:

巨幼细胞性贫血:是由于脱氧核糖核酸(DNA)合成障碍所引起的一组贫血,主要系体内缺乏维生素B12或叶酸所致,亦可因遗传性或药物等获得性DNA合成障碍引起。本症特点是呈大红细胞性贫血,骨髓内出现巨幼红细胞系列,并且细胞形态的巨型改变,也见于粒细胞、巨核细胞系列,甚至某些增殖性体细胞。外周血呈大细胞性贫血,可与小细胞低色素性贫血鉴别。

再生障碍性贫血是一种物理、化学、生物或不明因素作用,使骨髓造血干细胞和骨髓微环境严重受损,造成骨髓造血功能减低或衰竭的疾病,以全血细胞减少为主要表现的一组综合征。再生障碍性贫血多为全血细胞减少,网织红细胞百分数<0.01,淋巴细胞比例增高,可与小细胞低色素性贫血鉴别。

小细胞低色素性贫血依据不同的类型,采用不同的治疗方法,如缺铁性贫血的治疗,包括病因治疗、输血治疗、补铁治疗。珠蛋白生成障碍性贫血的治疗包括输血治疗、脾切除、造血干细胞移植等,治疗周期视不同贫血类型而定,患者一般需要长期持续性治疗。

缺铁性贫血

要进行补铁治疗,无输血指征患者,常规行补铁治疗。可以使用口服铁剂,如硫酸亚铁、右旋糖酐铁等,如果口服吸收不良、不能耐受口服铁剂、铁需求量高于口服铁剂满足量或患者依从性不好时,可用静脉铁剂,包括蔗糖铁、低分子右旋糖酐铁等。

珠蛋白生成障碍性贫血

α珠蛋白生成障碍性贫血

HbH病:根据指征输血治疗,如手术、感染、妊娠,脾脏迅速增大,生长发育迟缓,频繁溶血等。此病需要个体化调整输血方案。

β珠蛋白生成障碍性贫血

规范性输血和除铁治疗(需终生维持)控制Hb在90~140g/L,同时搭配使用铁螯合剂如去铁胺、去铁酮和地拉罗司等除铁治疗。

铁粒幼细胞贫血

遗传性铁幼粒细胞贫血

试用维生素B6,部分患者可能会减轻症状,有效者应维持治疗。

祛铁治疗:多次输血者应祛铁治疗,维生素B6治疗后的X染色体连锁的铁粒幼细胞性贫血可放血治疗。

特发性获得性铁粒幼细胞贫血

维生素B6对部分患者有效。EPO水平低于200mU/ml者可应用EPO治疗。严重贫血且维生素B6无效者需定期输血,并及时祛铁治疗。

继发性获得性铁粒幼细胞贫血

此病引发贫血相当严重,需要及时输血。药物或毒物所致者立即停药,同时服用大量吡哆醛直至症状消失。医源性长期补锌者应补充铜或停用锌。

慢性病贫血

输血治疗在严重贫血时进行。铁剂补充一般无效,在应在同时患有缺铁性贫血时使用。补充EPO可使部分患者改善贫血,注意同时检测血清铁蛋白,如下降应补充口服铁剂。

腹腔镜下脾切术

符合指征的个体可采用腹腔镜进行脾切除,减少红细胞破坏,改善贫血。但遗传性铁幼粒细胞贫血患者不宜进行脾切除术,因为极易发生致命性血栓并发症,可选择骨髓移植可根治本病。

造血干细胞移植是目前治愈重型β地贫的重要方法,移植前需根据肝肿大、肝纤维化以及铁螯合剂应用史进行风险评估,有条件的患者应尽早接受移植。

基因治疗是基于基因修正的自体造血干细胞移植,但尚未进入常规临床应用。

健脾生血片/颗粒等中药配合补铁治疗,可增加铁的吸收,输血铁过载的患者可放血治疗。

小细胞低色素性贫血患者若接受及时的正规治疗,一般可以治愈,预后良好,不会影响自然寿命;如果治疗不及时,可能会导致继发感染等并发症,甚至引起死亡,建议患者每月复查一次血常规。

部分小细胞低色素性贫血患者一般无法完全治愈。

小细胞低色素性贫血包括很多类型,一般来说如果患者接受标准的预防治疗,一般可以达到正常的预期寿命。但是如果没有接受正规治疗,后期可能会发生致命性并发症,如心律失常、肝功能衰竭或继发感染,导致预后不良,甚至死亡。

小细胞低色素性贫血的患者接受治疗后,要规律监测血红蛋白和血清铁蛋白水平,一般每月定时复查随诊,以判断治疗效果以及及时调整治疗方案。

小细胞低色素贫血患者饮食一般没有明显禁忌,但应该注意饮食调养,纠正偏食,宜进食营养丰富的食物。但是如果为缺铁性贫血患者,要注意补充膳食中的铁,可以吃鸡肝、猪肝等食物。

保障充足和多样的食物供应,以满足微量营养素需求。

儿童、孕妇、乳母需要摄入大量富含营养素的食物满足需求,提高动物性食品和富含维生素C的水果、蔬菜在饮食中的比重,提高铁的吸收率。

青少年应避免挑食,保证膳食平衡。

注意补充膳食中的铁,可以吃鸡肝、猪肝等食物。

小细胞低色素贫血患者可以适当运动,增强体质,但是重度患者要根据医生建议卧床休息。另外还要注意保证营养,防止感染,定期规律检测血红蛋白和血清铁蛋白水平,定时复查复诊。

轻中度贫血患者可以适度运动,重度患者要根据医生建议卧床休息。

注意饮食调养,纠正偏食,宜进食营养丰富的食物。

合理作息,避免劳累。

珠蛋白生成障碍性贫血、妊娠、感染和服用氧化性药物会加重贫血。

小细胞低色素贫血的预防主要是通过调整饮食结构来预防,如合理膳食,增加富含微量营养素食物的摄入,同时应纠正偏食,另外月经期妇女应防治月经过多,肿瘤性疾病和慢性出血性疾病的人群要注意防治。但是获得性铁幼粒细胞贫血可通过控制酒精摄入、控制药物摄入、防止铅中毒等措施来预防。

有小细胞低色素贫血家族史的人群,尤其是珠蛋白生成障碍性贫血具有遗传因素,有此病家族史的人群,应进行血常规检查、基因检查等进行筛查。

缺铁性贫血

合理膳食:增加富含微量营养素食物的摄入,提高动物性食品和富含维生素C的水果、蔬菜在饮食中的比重,提高铁的吸收率。

婴幼儿、学龄前儿童和学龄儿童、经期女性适当补充铁剂。孕产妇适当补充铁剂和叶酸。

青少年应纠正偏食定期查治寄生虫感染,月经期妇女应防治月经过多。

珠蛋白生成障碍性贫血

珠蛋白生成障碍性贫血病人间婚配可能产生重型珠蛋白生成障碍性贫血患儿,所以婚育史时要注意避免。

遗传性和特发性铁幼粒细胞贫血

遗传性和特发性铁幼粒细胞贫血难以预防,但是获得性铁幼粒细胞贫血可通过控制酒精摄入、控制药物摄入、防止铅中毒等措施来预防。

慢性病贫血

对于由原发疾病造成的贫血,积极治疗原发疾病,能预防慢性病贫血的发生。

4079点赞

参考文献

[1]中华医学会.临床诊疗指南.血液学分册[M].人民卫生出版社,2008:1-4,12-15.

[2]葛均波,徐永健,王辰.内科学[M].第9版.人民卫生出版社,2018:540-543,555.

[3]张之南,郝玉书,赵永强,王建祥.血液病学[M].第二版.人民卫生出版社,2011:284-290,305-310,391-396.