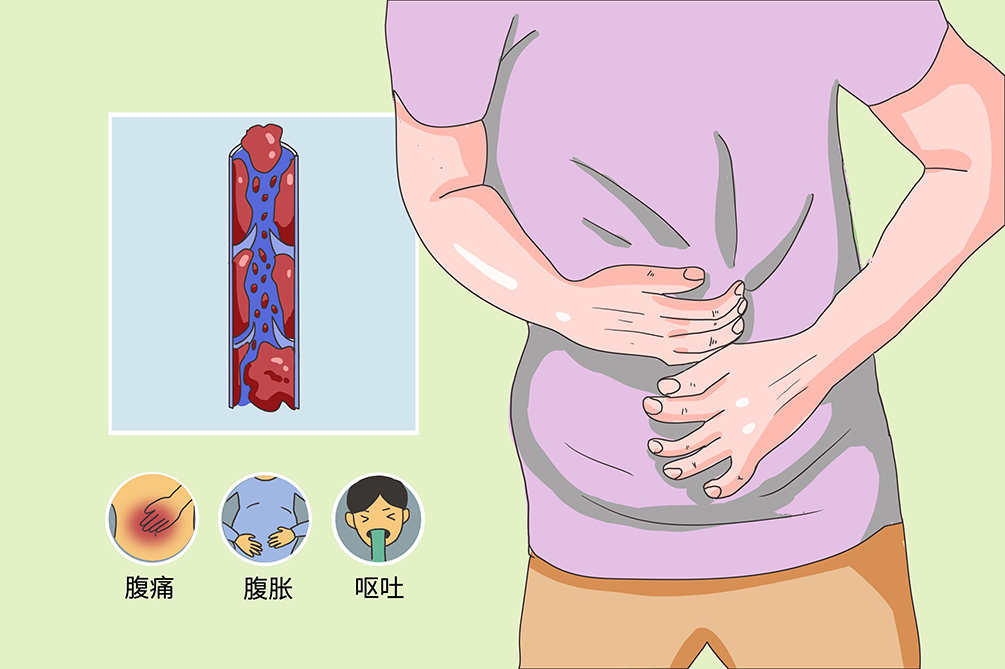

肠系膜静脉血栓形成是一种罕见的缺血性肠病,病死率极高,好发于30~60岁人群,常见症状包括腹痛、恶心、呕吐、腹泻、发热、消化道出血等。肠系膜静脉血栓形成按照起病时间,可分为急性、亚急性和慢性,按照病因可分为继发性和原发性。原发性肠系膜静脉血栓形成病因尚不十分明确;继发性肠系膜静脉血栓形成由其他疾病导致,如肝硬化并发门静脉高压、腹部外伤或有手术史、遗传性高凝状态、长期口服避孕药物等。

- 就诊科室:

- 血管外科、普外科、消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Mesenteric venous thrombosis,MVT

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠梗阻、弥漫性腹膜炎、肠坏死

- 治疗周期:

- 治疗周期应随患者具体情况而定

- 临床症状:

- 腹痛、腹胀、恶心、呕吐

- 好发人群:

- 肝硬化患者、腹部外伤患者、腹部手术患者、长期口服避孕药者

- 常用药物:

- 肝素、维生素K拮抗剂、利伐沙班

- 常用检查:

- D-二聚体检查、腹部X线检查、腹部超声、CT检查、选择性肠系膜血管数字减影

根据病因分类

原发性肠系膜静脉血栓形成

原发性肠系膜静脉血栓形成病因尚不十分明确。

继发性肠系膜静脉血栓形成

继发性肠系膜静脉血栓形成致病因素主要包括全身性血栓形成倾向、局部引起的血管壁损伤及静脉血流滞缓。

根据发病急缓分类

急性肠系膜静脉血栓形成

患者症状和体征多变、无特征性,易误诊,初有腹痛,较轻微,部位不恒定,腹痛日趋加重,呈持续性隐痛阵发性加重,一些患者因难以忍受痛楚常多次使用解痉剂和镇痛剂以缓解症状,因此常使病情复杂化。患者就诊前就有数天至1~2周的腹痛病史,半数患者有恶心、呕吐,少数人有腹泻、便秘或消化道出血表现,几乎所有的患者均有腹部压痛、腹胀、肠鸣音减退,晚些时候患者显现重病容,腹痛越发频繁及剧烈,出现反跳痛及腹肌紧张,2/3的患者有急性腹膜炎表现,此时应高度警惕肠梗死存在。

亚急性肠系膜静脉血栓形成

亚急性肠系膜静脉血栓形成是指患者有数周至数月的腹痛而没有肠梗死,血栓形成病变发展的速度足以引起腹痛,但其亚急性的过程得以发展侧支循环,允许有足够的静脉回流,故不导致坏死。尽管某些患者有恶心、呕吐、腹泻等消化道症状,但通常较轻,腹痛是主要症状,部位及性质同样无特征性,少数患者腹痛与进餐有关联。

慢性肠系膜静脉血栓形成

慢性肠系膜静脉血栓形成是指起病缓慢,无明显临床症状者,这些患者的血栓常可蔓延至门静脉及脾静脉导致门脉高压,部分患者因食管静脉曲张破裂而出现上消化道出血。若病变只限于肠系膜上静脉内,体格检查可无发现,但病变累及门静脉或脾静脉时,即可出现门脉高压症的一系列表现。

肠系膜静脉血栓形成按照病因可分为继发性和原发性,原发性肠系膜静脉血栓形成的病因尚不十分明确,可能与C蛋白和S蛋白缺乏、抗凝血酶缺乏有关。继发性肠系膜静脉血栓形成由其他疾病导致,如肝硬化并发门静脉高压、腹部外伤或有手术史、遗传性高凝状态、长期口服避孕药物等。

原发性肠系膜静脉血栓形成

病因尚不十分明确,可能和C蛋白、S蛋白或抗凝血酶原Ⅲ缺乏有关。另外,研究发现,约半数原发性肠系膜静脉血栓形成患者有周围静脉血栓性静脉炎既往史或血栓栓塞家族史。

继发性肠系膜静脉血栓形成

继发性肠系膜静脉血栓形成由其他疾病导致,致病因素主要包括全身性血栓形成倾向、局部引起的血管壁损伤及静脉血流滞缓。全身性血栓形成倾向可有抗凝血酶缺乏、骨髓增生性肿瘤、恶性肿瘤等,其他如慢性炎症、肾病综合征、口服避孕药等也易导致血液高凝状态,进而形成血栓。局部引起的血管壁损伤,包括腹腔局部炎症、手术、外伤等因素,其中腹部手术尤其是脾切除术为肠系膜静脉血栓形成的主要病因。静脉血流滞缓主要见于肝硬化伴门脉高压者,患者就诊时常伴食管胃底静脉曲张,伴或不伴曲张静脉破裂出血。

肠系膜静脉血栓形成是临床少见病,发病率约为每年2.7/100000人,占所有急性肠系膜缺血性疾病的6%~9%。

肝硬化并发门静脉高压患者,因静脉血流滞缓,易形成血栓。

腹部外伤或有手术史者,因局部血管损伤,易形成血栓。

遗传性高凝状态者。

长期口服避孕药物者,因静脉血流滞缓,易形成血栓。

暴饮暴食、长期酗酒者。

肠系膜静脉血栓形成没有特异性的临床表现,患者往往以非特异性的腹痛、腹胀、恶心、呕吐等症状就诊,诊断难度大,常因此延迟诊断,严重患者可并发肠梗阻、肠坏死、弥漫性腹膜炎等疾病。

腹痛

多数患者先出现腹部不适,进而出现腹痛,呈间断性绞痛,范围因肠缺血严重程度情况而定,轻者表现为局部疼痛,重者表现为全腹疼痛、压痛、反跳痛、肌紧张。

恶心、呕吐

约半数患者可出现恶心与呕吐。

消化道出血

部分患者可出现消化道出血,表现为呕血、便鲜血,病变部位较高还可出现黑便。

少部分患者可出现发热以及腹泻的症状,常为低热。

肠梗阻

肠系膜静脉血栓形成致肠管缺血,肠蠕动减少或者消失,进而导致肠梗阻,表现为腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排气、排便。

肠坏死

肠系膜静脉血栓形成可致肠管组织、缺血缺氧,进而导致坏死。

弥漫性腹膜炎

肠系膜静脉血栓形成致肠管缺血,进而穿孔,肠腔内粪便、细菌漏入腹腔可引起弥漫性腹膜炎。

肠系膜静脉血栓形成临床上较为少见,且早期无特异性的腹部症状,因此常会延误诊断。当持续数小时或数天的腹痛和肠梗阻体征,患者需要及时就医,检查血浆D-二聚体水平显着增高,临床上应高度怀疑肠系膜静脉血栓形成,首选CT扫描明确诊断及辅助评估病情。

出现持续数小时或数天的腹痛或恶心、呕吐,应及时就医。

已经确诊肠系膜静脉血栓的患者,若出现消化道大出血、严重腹痛、腹肌紧张等,应立即就医。

大多患者会因腹痛、呕吐优先考虑去普外科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如消化道大出血、剧烈腹痛、腹胀、贫血等,可到相应科室就诊,如消化内科、急诊科、血管外科等。

都有什么症状?

腹痛是一过性还是持续的?

出现症状多久了?

之前有哪些病史?(如恶性肿瘤、肝硬化、手术史、外伤史等)

在其他医院就诊过吗?治疗过吗?

血浆D-二聚体检查

血浆D-二聚体在肠系膜静脉血栓形成后含量显著增高,具有较高敏感度,达90%以上,但缺乏特异度,可为诊断肠系膜静脉血栓形成提供一定临床参考价值,但血浆D-二聚体増高幅度不与肠系膜静脉血栓形成导致的肠缺血坏死严重程度呈正比。

腹部X线检查

腹部立位X平片可显示患者的腹部异常征象,如肠管扩张、肠梗阻、指压征等,但均无特异性。

多普勒彩超

多普勒彩超能够较好地检查大血管内的血栓,但无法发现小血管内血栓,且易受肠道积气影响,诊断率较低。

增强CT

增强CT是较好的诊断手段,敏感性约90%~95%,可提示肠壁增厚、黏膜水肿、肠壁异常强化、静脉充盈缺损、扩张、肠系膜脂肪水肿、肠扩张、腹腔积液等征象。若门静脉、肠系膜静脉或肠壁内出现气体影或腹腔内积气表现,则提示肠坏死、肠穿孔可能。

选择性肠系膜血管数字减影

选择性肠系膜血管数字减影是诊断肠系膜静脉血栓形成的金标准,能更准确地定位病变肠系膜血管,亦可区分肠系膜缺血动脉血栓形成与静脉血栓形成,同时可留置导管行局部溶栓,但具有创伤性,一般不作为首选检查。

磁共振成像

对于肠系膜静脉血栓形成具有较好的敏感性及特异性。

腹腔穿刺

诊断性腹腔穿刺是用细针穿刺腹腔,若得血性腹水一般提示肠缺血坏死存在。

腹腔镜检查

腹腔镜可直接窥视病变处的肠系膜及肠段,有较高的诊断价值。

剖腹探查术

肠系膜静脉血栓形成准确的诊断通常是在剖腹探查时,而标志为血性腹水,深红色到紫黑色水肿的肠曲,肠系膜水肿肥厚,病变肠段有动脉搏动,肠系膜静脉切断处溢出血栓等。

血常规

血常规检查常可见白细胞升高。

便常规

部分患者可出现便潜血阳性。

肠系膜静脉血栓形成无特征性临床表现,辅助检查在早期缺乏有力佐证,以往诊断一般是在开腹探查中确定,检查发现血性腹水,深红色到紫黑色水肿的肠曲,肠系膜水肿肥厚,病变肠段有动脉搏动,肠系膜静脉切断处逸出血栓,可以确定诊断。近年来,对于可疑患者可行针对肠系膜上静脉的彩超、CT、MRI等影像检查。

肠系膜上动脉栓塞

肠系膜上动脉栓塞患者可出现腹痛绞痛、呕吐以及呕血等症状,与肠系膜静脉血栓形成的症状相似,通过血浆D-二聚体检查、血常规以及肠系膜血管造影可以鉴别。

肠扭转

患者可出现腹部剧烈绞痛,伴有恶心、呕吐,通过腹部平片通常可以与肠系膜静脉血栓形成相鉴别。

肠系膜静脉血栓形成的短期治疗是防止血栓形成范围进一步扩大及血栓清除,长期治疗是防止静脉血栓再发。治疗应根据患者具体情况,不是所有肠系膜静脉血栓形成都需要手术治疗,多数新近发生的症状轻、无腹膜炎体征、无肠坏死及肠穿孔的肠系膜静脉血栓形成病例密切观察,可通过保守治疗缓解症状,若保守治疗过程中病情恶化,出现肠坏死及肠穿孔,则需立即行开腹手术治疗。

支持治疗

通过禁食、胃肠减压、补充液体等措施,避免疾病进一步进展,改善患者营养、精神状况。

抗凝药物

抗凝治疗应作为患者的基础治疗,在诊断早期即开始使用。目前抗凝药物主要有肝素、维生素K拮抗剂和新型口服抗凝药等。肝素具有起效快、半衰期短的特点,可作为初始治疗。华法林起效慢,作用时间长,常在肝素基础上叠加应用。新型口服抗凝药,如利伐沙班,具有剂量固定、无需常规监测凝血谱及与其他药物相互作用少的特点,但费用高昂,且一旦发生药物过量,目前无特异性拮抗剂。

溶栓药物

可使用尿激酶溶栓治疗,一般使用7~10天可收到较好疗效。

血管内介入治疗

血管内介入治疗是通过外周血管放置导管,直接或间接到达肠系膜静脉血栓形成部位进行治疗,针对性强。目前多数学者认为肠系膜静脉血栓形成介入治疗的临床适应症有早期发现明显腹痛、腹胀,无弥漫性腹膜炎征、肠穿孔、肠坏死;相对禁忌症为大量腹腔积液、凝血功能障碍,治疗方法主要包括选择性经SM置管溶栓、经肝或经颈内静脉途径穿刺PV-SMV置管溶栓、经颈内静脉肝内口腔静脉分流术联合置管溶栓等。

手术取栓和(或)坏死肠切除术

手术治疗主要标志弥漫性腹膜炎征,影像学怀疑肠坏死、肠穿孔,不稳定血流动力学,严重胃肠道出血,肠管狭窄。开腹手术治疗包括静脉血栓清除术和(或)坏死肠切除,目前不主张开腹行静脉血栓清除术,因术后易血栓复发,除非血栓形成72小时内且血栓位于肠系膜静脉近端,且大多数肠系膜静脉血栓形成患者有广泛血栓形成,并向其远端蔓延,无法手术取尽血栓。

急性肠系膜静脉血栓形成的病死率约在20%~50%,其复发多在发病后30天之内。肠系膜静脉血栓形成的预后关键在于早期诊断后立即进行治疗,方可取得较好的临床治疗效果。

肠系膜静脉血栓形成早发现,早治疗,有效控制疾病进展,大部分患者可治愈。

肠系膜静脉血栓形成及时治愈,护理得当,一般不会影响自然寿命。但是由于本病缺乏特异的临床症状,常延误诊断,导致预后不佳,病死率约在20%~50%。

根据医嘱定期复查肝肾功能、凝血功能以及血常规等检查。

肠系膜静脉血栓形成患者应注意宜饮食清淡,少油腻,宜多饮水,合理控制总热量,避免不规律进食、暴饮暴食。因富含维生素的食物可能影响抗凝药物的疗效,在服用抗凝药物期间,应限制食用。若出现肠穿孔、弥漫性腹膜炎等并发症,应禁饮禁食。

肠系膜静脉血栓形成患者的护理,主要是术后护理、用药注意以及病情监测等,注意避免血栓复发,如果发生并发症,及时发现和处理。

患者出院后注意休息,适当活动,避免剧烈运动。

使用抗凝药物的患者,注意观察身体是否有瘀点和瘀斑出现,女性患者注意有无月经量过多或时间延长,出现出血症状及时就诊。

如出院后出现腹部剧烈绞痛,应立即来院就诊,以防止肠粘连或肠坏死。

抗凝治疗期间注意个人防护,避免机体受伤出血。

观察患者有无腹痛、腹胀、呕吐及血便的症状,若出现此类症状及时告知医生,同时注意腹痛的性质、部位、程度。

观察患者的血液状态,如抽血时出现血流缓慢、针尖容易堵塞、血液很快凝固等现象时,立即告知医生。

家属要注意留意患者的情绪,日常中多陪伴患者,增加其治愈疾病的信心。

注意有无腹泻症状,若大便次数增多要注意保持会阴部清洁,防止感染。

肠系膜静脉血栓形成的预防可从生活、饮食、疾病治疗等方面开展,肠系膜静脉血栓形成分为原发性和继发性,原发性肠系膜静脉血栓形成的病因无法预防,继发性肠系膜静脉血栓形成的病因可在一定程度上预防。

筛查的高危人群

肝硬化患者、恶性肿瘤患者、腹部外伤患者、腹部手术患者、长期口服避孕药者。

筛查的方法

增强CT的敏感性约90%~95%,可用作肠系膜静脉血栓形成筛查的方法,选择性肠系膜血管数字减影是诊断肠系膜静脉血栓形成的金标准,但具有创伤性,一般不作为筛查手段。

筛查的频率

建议高危人群每年做一次检查,进行早期筛查。

适量运动,避免久坐不动,运动不要过于剧烈,目前推荐的运动有慢跑、游泳,运动时间和强度可循序渐进。

积极治疗原发疾病,如肝硬化并发门静脉高压、恶性肿瘤疾等,若有腹部手术、外伤史者要注意遵医嘱定期复查,以早期发现血栓。

避免酗酒,减少避孕药物的使用。

具有血液高凝状态的人群,注意定期体检,必要时根据医嘱使用药物控制。

4925点赞

参考文献

[1]柴东喆,张凡.急性肠系膜静脉血栓形成保守治疗临床分析[J].浙江创伤外科,2012,17(02):235-236.

[2]任华亮,李春民,王程杰,张望德.肠系膜静脉血栓形成的诊治现状及展望[J].中华血管外科杂志,2018,(02):128-129-130.

[3]单颖,贾伟,孙彩艳,李华.急性肠系膜缺血症患者的内科诊疗探讨[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(03):68-69.