十二指肠瘘是十二指肠与皮肤间形成异常通道,属于高位肠瘘,为胃肠外科最严重的并发症之一,可引起感染、出血、体液丧失(腹泻、呕吐)、水电解质紊乱、器官功能受损,以及营养不良等一系列改变和局部病理生理紊乱。十二指肠瘘分为十二指肠内瘘和十二指肠外瘘,医源性损伤和创伤是最常见的病因。十二指肠瘘的治疗方法以手术为主,经过规范的治疗大部分可以痊愈。

- 就诊科室:

- 胃肠外科、消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- duodenal fistula

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 感染、出血、营养不良、电解质紊乱

- 治疗周期:

- 数月之内

- 临床症状:

- 腹痛、呕吐、呃逆、发热、黄疸

- 好发人群:

- 接受过胃大部或全胃切除术的人群、十二指肠恶性肿瘤人群、腹部外伤人群

- 常用药物:

- 生长抑素、生长激素

- 常用检查:

- 胃肠造影、瘘管造影、腹腔穿刺、腹部平片

十二指肠内瘘

十二指肠内瘘是指在十二指肠与腹腔内的其他空腔脏器之间形成的病理性通道,开口分别位于十二指肠及相应空腔脏器。十二指肠仅与单一脏器相沟通称“单纯性十二指肠内瘘”,与2个或以上的脏器相沟通则称为“复杂性十二指肠内瘘”。前者临床多见,后者较少发生。内瘘时,十二指肠及相应空腔脏器的内容物可通过该异常通道相互交通,由此引起感染、出血、体液丧失(腹泻、呕吐)、水电解质紊乱、器官功能受损以及营养不良等一系列改变。

十二指肠外瘘

是一种十分常见的肠外瘘,也是上腹部手术和腹部外伤后较为严重的并发症。由于十二指肠大部分深居腹膜后,又有胆管和胰管与之交汇,再加上病因不同,同样是十二指肠外瘘,表现形式与转归可有极大的不同。有的极易治疗,如十二指肠残端瘘。有的并发症繁多,治疗复杂,预后极差。

十二指肠瘘可以由多种病因引起,最常见的病因是医源性损伤,其次是创伤、腹部外科手术和胰腺炎,不同的疾病造成十二指肠瘘的病因也不相同。本病好发于接受过胃大部或全胃切除术、十二指肠恶性肿瘤、腹部外伤等人群,无特定的诱发因素。

十二指肠内瘘

医源性损伤

医源性损伤引起的十二指肠内瘘一般存在于十二指肠与胆总管之间,多见于胆道手术中使用硬质胆道探条探查胆总管下端所致,因解剖上胆总管下端较狭小,探查时用力过大穿破胆总管和十二指肠壁,形成胆总管十二指肠乳头旁瘘。

结石

十二指肠内瘘常发生于十二指肠与胆道系统间,大多数是被胆石穿破的结果,90%以上的胆囊十二指肠瘘,胆总管十二指肠瘘,胆囊十二指肠结肠瘘,均来自慢性胆囊炎,胆石症,内瘘多在胆、胰、十二指肠汇合区,与胆道胰腺疾病有着更多关系,胆囊炎、胆石症的反复发作导致胆囊或胆管与其周围某一器官之间的粘连是后来形成内瘘的基础,在粘连的基础上,胆囊内的结石压迫胆囊壁引起胆囊壁缺血、坏死、穿孔并与另一器官相通形成内瘘。

消化性溃疡

十二指肠的慢性穿透性溃疡,常因慢性炎症向邻近脏器穿孔而形成内瘘,如溃疡位于十二指肠的前壁或侧壁者可穿入胆囊,形成胆囊十二指肠瘘,而溃疡位于十二指肠后壁者穿入胆总管,引起胆总管十二指肠瘘,十二指肠溃疡亦可向下穿入结肠引起十二指肠结肠瘘,或胆囊十二指肠结肠瘘,也有报道穿透性幽门旁溃疡所形成的胃十二指肠瘘,肝门部动脉瘤与十二指肠降部紧密粘连向十二指肠内破溃而导致大出血的报道,亦是一种特殊的十二指肠内瘘,因抑酸药物对十二指肠溃疡的早期治疗作用,由十二指肠溃疡引起的十二指肠内瘘目前临床上已十分少见。

恶性肿瘤

恶性肿瘤引起的十二指肠内瘘亦称为恶性十二指肠内瘘,主要是十二指肠癌浸润结肠肝曲或横结肠,或结肠肝区癌肿向十二指肠的第3,4段浸润穿孔所致。

炎性疾病

因慢性炎症向邻近脏器浸润穿孔可形成内瘘,炎性疾病包括十二指肠憩室炎、Crohn病、溃疡性结肠炎、放射性肠炎及肠道特异性感染,如腹腔结核等均可引起十二指肠结肠瘘或胆囊十二指肠结肠瘘。

十二指肠外瘘

外伤

由于十二指肠位于中上腹部,也常是刀刺伤的好发部位,而且极易合并其他脏器的损伤,如胰腺外伤和肠外伤。如在剖腹探查术中不能及时发现或处理不满意均可导致十二指肠外瘘的发生。

手术

胃大部或全胃切除术:因溃疡病或胃癌而行胃大部切除和全胃切除的患者,由于病变范围较广和胃癌根治的需要,常需对十二指肠残端周围进行较广泛的剥离,残端易发生缺血坏死,从而发生术后十二指肠残端瘘。有时十二指肠远端存在着不同程度的梗阻,即使局部处理满意,也不能阻止瘘的发生。

胆道手术:引起十二指肠外瘘最常见的胆道手术有胆囊切除术和胆总管切开探查术。在反复发作的胆囊炎患者,胆囊与周围脏器特别是十二指肠的粘连较重,在手术剥离时较易损伤十二指肠,如未能及时发现或发现后处理不妥也会导致十二指肠外瘘。

胰腺炎

重症胰腺炎与胰腺假性囊肿:由于胰腺位于十二指肠环内,十二指肠的第4段(升部)又与胰腺中段紧密相邻,急性出血坏死性胰腺炎时往往会影响十二指肠的血供,外渗出的胰液也会消化十二指肠周围组织,从而引起十二指肠外瘘。胰腺假性囊肿的切开手术有时也可能合并十二指肠外瘘。

本病暂无相关流行病学资料。

接受过胃大部或全胃切除术的人群

残端易发生缺血坏死,从而发生术后十二指肠残端瘘。

有十二指肠肿瘤病史的人群

十二指肠癌浸润结肠肝曲或横结肠形成穿孔。

受了腹部外伤的人群

十二指肠位于中上腹部,也常是刀刺伤的好发部位,容易被损伤导致穿孔。

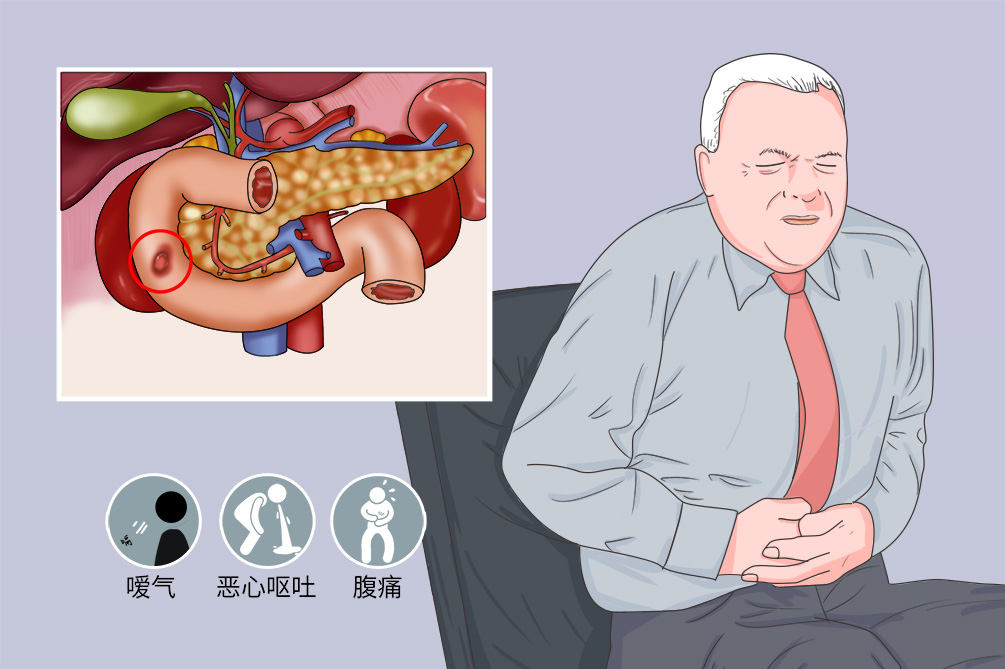

十二指肠相交通的器官不同,内瘘给机体带来的后果不同,由此产生的症状常因被损害的器官的不同而差异较大,十二指肠外瘘的的症状是肠液外漏引起的发热、呃逆。部分患者可引起出血、感染、营养不良等并发症。

十二指肠内瘘

与十二指肠相交通的器官不同,内瘘的症状不同。

十二指肠胆囊瘘

症状颇似胆囊炎,如嗳气、恶心、呕吐、厌食油类、消化不良,有时有寒战、高热、腹痛,出现黄疸而酷似胆管炎、胆石症的表现。

十二指肠胆总管瘘

通常只出现溃疡病的症状,有少数可发生急性化脓性胆管炎。

十二指肠结肠瘘

良性十二指肠结肠瘘常有上腹部疼痛、体重减轻、乏力、胃纳增大,大便含有未消化的食物或严重的水泻,有的病人可有呕吐,可闻到呕吐物中的粪臭。

十二指肠外瘘

发热

一般体温在38℃~39℃之间,引流通畅者,发热程度轻些,发热与流出肠液一样,是一个重要的症状。

呃逆

常因漏出的肠液向膈肌方向流注,刺激膈肌而产生呃逆。注意观察有无呃逆的症状,对于早期诊断很有帮助。尤其对未放置腹腔引流者,呃逆是一个重要的信号。

肠液流出与腹肌紧张

局部肠液流出的多少主要取决于十二指肠外瘘的类型、位置、大小及十二指肠内的压力。由于放置了腹腔引流,局部腹肌紧张可不显着;引流不通畅或未放置腹腔引流者,肌紧张较明显。

出血

腹腔内出血是十二指肠瘘的早期并发症。出血的部位可以是腹腔内被腐蚀消化的血管,也可能是肠瘘口缘、瘘管肉芽组织,还有可能因胃肠道应激性黏膜糜烂引起出血。

感染

肠液漏出腹腔,造成感染及全身感染是肠外瘘病人死亡的主要原因,腹腔感染包括腹膜炎、腹腔脓肿和腹腔内脏器感染。早期以腹膜炎为主,中后期以腹腔脓肿和腹腔内脏器感染为主。

营养不良

消化液丢失致食物消化不完全,营养吸收不良。

电解质紊乱

本病发生后肠液大量丢失,导致循环血量严重不足、电解质紊乱。

当患者出现腹痛、嗳气、恶心、呕吐应去消化内科就诊,经过血生化、胃肠造影、瘘管造影等检查确诊为十二指肠瘘,应立即到普外科或胃肠外科接受治疗,注意本病需和十二指肠溃疡造成的穿孔、十二指肠炎进行鉴别。

患者出现嗳气、恶心、呕吐、厌食油类、消化不良应立即就诊,在医生的指导下进一步检查。

患者出现上腹部疼痛、体重减轻、乏力、胃纳增大,大便含有未消化的食物或严重的水泻,需要及时到医院就诊。

患者在腹部脏器手术后出现热、腹痛、腹肌紧张,请立即到医院就诊。

大多数人可先考虑消化内科就诊,确诊后应立即到胃肠外科、普外科接受治疗。

在腹部脏器手术后5~8天出现发热、呃逆、腹肌紧张,考虑去胃肠外科就诊。

近期有做过胃切除手术吗?

目前都有什么症状?(如发热、腹胀、上腹痛、呕吐、皮肤蜡黄、吃食物后腹痛)

症状从什么时候出现的?

既往有无其他的病史?

大便中是否有未消化的食物?

实验室检查

检查白细胞是否升高,肝肾功能、电解质是否紊乱。

胃肠造影

对早期肠外瘘患者可口服或经胃管注入60%的泛影葡胺60~100ml,多能清楚显示肠瘘情况。由于60%的泛影葡胺亦属高渗液体,个别肠道功能好的患者检查后会有短暂的腹胀与大便次数增多。肠道无运动功能的也可很快将造影剂吸收,腹胀症状很快缓解。由于肠外瘘往往伴有炎性肠梗阻或肠粘连所致的不全梗阻,故临床上不宜使用钡剂进行消化道造影,钡剂造影会加重消化道梗阻程度,使不全梗阻发展为完全性肠梗阻。

瘘管造影

当瘘管已经形成,可先行瘘管造影。瘘管直接造影较消化道造影更能了解瘘管的情况,瘘管所在肠段的情况。若不需了解其他肠襻的情况,如有无梗阻和器质性病变,则不再需要作全消化道造影。一次瘘管造影即能明确诊断,制定治疗方案。

腹腔穿刺

抽出胆汁样肠液,有时含有食物残渣。

腹部平片检查

有助于十二指肠外瘘的诊断,平片如显示有腹腔大量积气或液平多提示有肠瘘存在,通过腹平片还可提示有无合并的肠梗阻。但此检查无法明确诊断。

CT检查

是临床诊断肠瘘尤其是肠瘘合并腹腔和盆腔脓肿的理想方法,应尽可能在患者口服造影后再进行CT检查。

十二指肠内瘘诊断

病史

正确详细的现病史、既往史是临床诊断的可靠信息来源,有下列病史者应考虑有十二指肠内瘘存在的可能。

既往有反复发作的胆道疾病史,尤其是曾有胆绞痛、黄疸,后又突然消失的病人。

既往彩超提示胆囊内有较大结石,近期复查显示结石已消失,或移位在肠腔内。

长期腹痛、腹泻、消瘦、乏力伴程度不等的营养不良。

辅助检查

十二指肠内瘘诊断的确定常需要借助影像学检查,如X线检查、CT等,能提供直接的或间接的影像学诊断依据,或内镜检查发现胃肠道异常通道的开口等即可明确诊断。

十二指肠外瘘的诊断

定性诊断

明确十二指肠外瘘的诊断临床不难,主要依据有:

近期有胃十二指肠或十二指肠附近的腹部手术或上腹部外伤,有明确的腹腔或腹膜后感染症状,如腹痛、腹部压痛与反跳痛和发热与白细胞升高。

腹腔穿刺抽出黄色或草绿色的肠液。

腹腔引流管内引流出肠液,或发现刚刚进食的食物残渣。

定位诊断

明确十二指肠瘘的部位与引流情况是诊断的重要内容。影像学检查可提供相关依据。直接经腹壁瘘口造影或与消化道造影常可明确肠瘘的部位与数量、瘘口的大小、瘘口与皮肤的距离、瘘口是否伴有脓腔及瘘口的引流情况,以及瘘口远近段肠管是否通畅。

十二指肠溃疡造成的穿孔

十二指肠瘘和十二指肠溃疡造成的穿孔都会有腹痛、腹肌紧张、呕吐。但十二指肠溃疡穿孔有长期的胃溃疡病史,无腹部受伤病史,腹部透视可发现膈下有游离气体。内镜检查可见胃黏膜糜烂,内镜检查可以进行鉴别。

胆石症

十二指肠胆囊瘘和胆石症都会进食油腻的东西可诱发腹痛。既往有反复发作的胆道疾病史,尤其是曾有胆绞痛、黄疸。但十二指肠胆囊瘘会出现黄疸突然消退,用彩超可以鉴别。

十二指肠炎

十二指肠瘘和十二指肠炎都会有消化不良症状,包括上腹饱胀、反酸、嗳气、恶心、呕吐等症状。腹部X线平片可以进行鉴别。

十二指肠瘘需纠正内稳态失衡、止血、胃肠减压,部分患者可选用抗生素控制感染,给予肠外营养支持,必要时可加用生长抑素减少肠液的分泌,应用生长激素促进十二指肠瘘的伤口愈合。此外,还需根据症状选用适宜的手术治疗。

纠正内稳态失衡

采用腔静脉置管输液,既能保证液体的输入,又可输入大量的电解质如氯化钾等。

止血

全身使用立止血,局部使用凝血酶、去甲肾上腺素溶液冲洗,促进凝血与血管收缩。

胃肠减压、营养支持

禁食禁水,减少肠液的分泌。肠瘘近端置引流管,并对肠瘘口周围涂抹氧化锌软膏,提高抗感染能力,此外还需实施胃肠外营养支持。

生长抑素

肠瘘早期,在引流肠液的同时,生长抑素最大程度抑制肠液的分泌。减少肠液的丢失与污染腹腔成为治疗的关键。除了减少肠液量,生长抑素还可减少门脉血流量,可应用于肠外瘘伴腹腔内出血尤其是应激性溃疡的患者。

生长激素

生长激素通过代谢支持和代谢调理等手段来改变这种异常的代谢状态,降低分解,促进合成,以达减轻损伤,促进机体修复的目的。

抗生素

头孢是常用的抗生素。十二指肠外瘘并发的感染,早期以腹膜炎为主,中后期以腹腔脓肿和腹腔内脏器感染为主,正确处理腹腔感染是提高肠外瘘病人治愈率的关键。

十二指肠胆囊瘘

术中解剖时应注意十二指肠胆囊瘘管位置,有瘘口短而较大的直接内瘘,也有瘘管长而狭小的间接内瘘。由于粘连多,解剖关系不易辨认,故宜先切开胆囊,探明瘘口位置与走向,细致地游离,才不致误伤十二指肠及其他脏器,待解剖完毕后,切除十二指肠瘘口边缘的瘢痕组织,再横行缝合十二指肠壁。若顾虑缝合不牢固者,可加用空肠浆膜或浆肌片覆盖。然后探查胆总管是否通畅,置T管引流,最后切除胆囊。对瘘口较大或炎性水肿较重者,应做相应的十二指肠或胃造口术进行十二指肠减压引流,以利缝合修补的瘘口愈合,术毕须放置腹腔引流。

胃十二指肠瘘

根据胃溃疡的部位和大小,做胃大部分切除术及妥善地缝闭十二指肠瘘口,疗效均较满意。若瘘口位于横部及升部,往往炎症粘连较重,手术时解剖、显露瘘口要特别小心,避免损伤肠系膜上动脉或下腔静脉。

十二指肠胰腺瘘

胰腺脓肿或囊肿得到早期妥善的引流,及时解除十二指肠远端的梗阻和营养支持,则十二指肠胰腺瘘均能获得自愈。因胰液侵蚀肠壁血管造成严重的消化道出血。如非手术治疗无效,应及时进行手术,切开十二指肠壁,用不吸收缝线缝扎出血点。

局部楔形切除缝合

是治疗十二指肠外瘘的常用方法,效果满意。但在肠瘘发生后的早期施行如无特殊措施,在有严重感染的情况下,术后再漏的可能性极高。

肠襻浆膜覆盖修补术

先修剪缝合十二指肠瘘口,然后提取一段近端空肠襻,穿过横结肠系膜的切口,将此肠襻一侧的肠壁覆盖于十二指肠瘘口缝合处,并做浆肌层的间断缝合固定,有利于十二指肠瘘口缝合处的愈合。然后再做空肠侧侧吻合。

带蒂肠浆肌层覆盖修补术

先做瘘口部位肠管的局限性剥离和修剪,并缝合瘘口。如缝合有困难或缝合后会导致肠腔狭窄时,可做部分缝合。然后截取一小段(长度视瘘口大小而定)保留肠系膜血供的带蒂肠管(空、回肠均可,截取后肠两断端立即行端端吻合)。于系膜缘的对侧将截取的肠管壁纵形剪开,将肠黏膜剔除,然后将此浆肌片贴敷于十二指肠瘘口处,用细线间断缝合固定。也可采用带胃网膜右血管蒂的胃壁浆肌瓣修补十二指肠裂口。无论采用哪种带蒂组织瓣均应有足够大,其边缘应大于十二指肠瘘约0.6cm以上,以防组织愈合收缩时造成十二指肠腔狭窄。

空肠、十二指肠Roux-Y吻合术

患者出现严重的十二指肠壁巨大缺损或瘘,并疑有瘘口远端的十二指肠或空肠有扭曲、狭窄或梗阻的存在,会导致十二指肠腔内压力升高,对这类患者可采用Roux-Y吻合术。

十二指肠瘘的早期及合并严重腹腔感染时,需给予全肠外营养(静脉营养)支持。

实际测量肠瘘病人的能量消耗,如静息能量消耗和营养底物氧化率,按1.1~1.2REE供给非蛋白质热卡,按1.5~2.5g/(kg·天)供给蛋白质,或按1.2~1.3REE及营养底物氧化率供给糖、脂肪和蛋白质。

对于不能实际测量的肠外瘘病人,可按104.6~125.52kJ/(kg·天)供给非蛋白质热卡,糖脂比可为6:4~4:6。

对于高度应激和胰岛素拮抗的病人,应适当提高脂肪供能的比例,蛋白质供给量可按1.0~1.5g/(kg·天)。

瘘口局部的处理

瘘口局部处理的好坏可以直接或间接影响治疗的效果。良好的瘘口局部处理可获得减轻瘘周围皮肤糜烂、疼痛;减少周围组织的侵蚀、出血等并发症;有利于控制感染;减少肠液的流失,利于维持内稳态平衡以及营养供给的效果。常用的瘘口局部处理方法有

双套管负压引流

这是最基本的瘘口处理方法,能及时将溢出的肠液引流到体外,在不存在影响自愈的因素情况下,60%~70%的管状瘘经有效引流后可以愈合。如能在不同阶段及时使用生长抑素和生长激素还可进一步提高十二指肠外瘘的自愈率并缩短其自愈时间。

水压法

一般是以一直径与瘘管直径相似的导管,前端成平头状,插入瘘管,距肠壁瘘口1~1.5cm,尾端接无菌盐水滴瓶,瓶距病人高1.0m,每天均匀滴入等渗盐水1000ml,水将灌入肠腔而不沿导管外溢。因有高达1m的水压,超过了肠腔内压力,肠内容物也不能外溢,瘘管周围肉芽组织逐渐生长终至愈合,如同时使用生长激素,一般约3周瘘口就可自行愈合。

管堵法

其基本原理与方法近似水压法,但是以管径相同的盲端管塞入瘘管,肠液不能外溢,瘘管逐渐愈合。时间也在3周左右。

十二指肠瘘的患者经过正规的治疗大部分可以治愈,可以消除十二指肠瘘的症状,维持正常的生活质量,治愈后一般不影响自然寿命。非手术者1个月复查一次,若为手术患者2周复查一次。

十二指肠瘘经过规范的治疗能治愈。

十二指肠瘘治疗及时,不出现并发症,一般不会影响患者的自然寿命。

非手术者1个月复查一次,主要复查十二指肠瘘是否治愈、肝肾功能等项目,具体复查周期及复查项目,应严格遵守医嘱。

手术者2周复查一次,主要复查血常规,看伤口愈合情况,具体复查周期及复查项目,应严格遵守医嘱。

十二指肠瘘患者宜吃富含优质蛋白质的食物、清淡、容易消化的食物,需要多吃促进食欲的食物,不宜吃产气、辛辣食物。

宜吃蛋白质含量高的食物,蛋白质含量高的食物可以促进肠道营养物质的吸收,提高人体免疫力的作用,提高抗病能力。

甜食易滋养细菌,也容易产气,患有腹部肿块的患者食用的话,可能会加重腹部胀满,导致身体不适。

辣椒等辛辣性食物可诱发肠道黏膜痉挛,引起腹痛,故不宜食用。

接受手术的患者在术后需禁食一段时间,等肠胃功能恢复之后逐渐由恢复饮食。

十二指肠瘘的患者要建立良好的生活习惯,保证睡眠充足,适当的运动,可以预防下肢静脉血栓的形成、提高免疫力。患者要注意手术部位的清洁与消毒避免造成手术部位的感染,听从医嘱的安排。监视是否发热,注意伤口、引流液体的情况。

建立健康的生活习惯,生活有规律保证睡眠充足。同时要劳逸结合,适当的丰富自己的生活,避免过劳,可增加一些业余爱好,不仅可以增加生活的情趣,还能保持良好的大脑机能,有助于身心健康和疾病的痊愈。

腹部术后建议尽早下床活动,因为长时间卧床可能会影响术后恢复,也会增加下肢血栓形成的风险。出院后可以选择适合自己的运动方式,一般每周运动3~5次,每次运动30分钟以上,可以采用游泳、慢跑、羽毛球等中等强度的有氧运动。

腹腔术后每天早中晚各一次测体温,体温大于38℃及时联系医生。

腹腔术后突然腹痛、有烧灼感及时联系医生。

治疗期间患者的家属应该建立良好的家庭环境和家庭成员之间的关系,给予患者足够的支持和鼓励,避免与患者争辩,充分调动患者参与治疗的积极性,使患者建立起康复的信心和良好的心境,有助于患者早日康复。

若为手术患者,术后需要注意手术部位的清洁与消毒,不要沾水,不要洗澡,可以使用湿毛巾避开手术部位擦澡。注意创口的清洁卫生,如果有导流管的,注意不要挤压导流管,并防止导流管掉落,勤换药,保持伤口的清洁干燥。

需要严格遵循医嘱按时按量用药,严禁改变用药量,如果用药期间出现漏服,应及时咨询医生,在医生指导下,确定继续用药或调整。

预防十二指肠瘘,对于早期出现消化道症状的患者要尽早去医院就诊,平时要养成规律的饮食作息习惯,适当的做些适合自己的运动。生活中应保持良好的心态,生活规律,不要食用被污染的食物。

对早期出现腹痛、呕吐、呃逆、轻度黄疸者要进行明确诊断。

对接受过胃大部或全胃切除术的人群,在5~8天内用腹部X线平片至少筛查一次。

对于腹部受过外伤的人群在接受治疗时,尽早腹部探查十二指肠的完整性。

有肿瘤病史的患者可进行十二指肠组织活检,检查十二指肠是否恶变,宜3个月检查一次。

戒烟、限酒。

不要过多地吃咸而辣的食物,不吃过热、过冷、过期及变质的食物。

有良好的心态应对压力,劳逸结合,不要过度疲劳。

加强体育锻炼,增强体质,比如适当的跑步、游泳。

生活要规律,养成良好的生活习惯。

不要食用被污染的食物,如被污染的水、农作物、家禽鱼蛋、发霉的食品等,要吃一些绿色有机食品。

4434点赞

参考文献

[1]张玉国主编.临床常见普外科疾病学[M].西安交通大学出版社,2018.220.

[2]龚昆梅,郭世奎,王昆华.十二指肠损伤和十二指肠瘘的诊治经验[J].中华胃肠外科杂志.2017,20(3):266-269.

[3]陈俊卯主编.新编普通外科与血管外科学上[M].吉林科学技术出版社,2016.209.