夸赛纳森林病

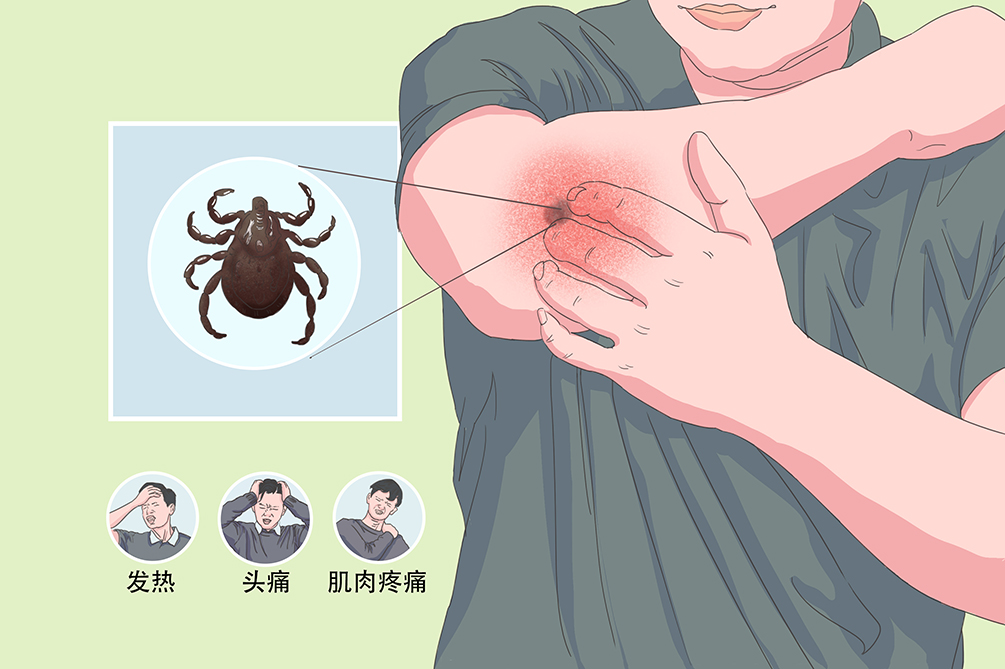

夸赛纳森林病在1957 年被发现,当时印度卡纳他卡州希茂哥地区的森林野猴中存在着一种致死的动物流行病,此病和生活在森林边缘村民中的疾病暴发有关。这是一组由虫媒叮咬引起的病毒性感染性疾病,为罕见的人畜共患病,多见于印度。夸赛纳森林病多突然起病,伴有发热、头痛和严重肌肉疼痛,部分病人可出现衰竭。重者出现胃肠道紊乱和出血、支气管肺炎、全身性淋巴结等。

- 就诊科室:

- 感染科、急诊科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Kyasanur Forest disease

- 疾病别称:

- 基亚萨努森林病、猴病、基亚萨努森林热、库阿撒鲁尔森林热

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肝、肾功能损害、休克、急性血管内溶血、精神异常、心肌炎

- 治疗周期:

- 1~3个月

- 临床症状:

- 发热、头痛和严重肌肉疼痛、结膜充血、呕吐、腹泻

- 好发人群:

- 20~40岁的男性青壮年、疫区接触史者

- 常用药物:

- 阿司匹林

- 常用检查:

- 尿常规、血常规、病毒分离检查、脑脊液检查、血清学检查

夸赛纳森林病主要通过蜱叮咬传播,由夸赛纳森林病病毒感染引起,主要好发于青年、有疫区接触史者,传染源通常为蝙蝠、鸟类、松鼠等哺乳类动物。

由夸赛纳森林病病毒感染引起,该病毒属于黄病毒属和黄病毒科,抗原性与其他蜱媒黄病毒,特别是远东蜱媒脑炎的病毒,以及鄂木斯克出血热病毒相关。发病机制取决于血管损害、血小板减少以及脑、肾、心内膜、心肌、胃和肠出血的程度。病毒主要侵犯血管和神经系统,皮肤、黏膜和内脏血管均有充血、内皮细胞受损,使血管通透性增加,产生组织充血、水肿。脑水肿可引起感觉改变。血管张力减退可导致虚脱和休克。肝脏库普弗细胞可见含铁血黄素沉积。

夸赛纳森林病的流行病学与蜱的活动有关,2~5月为高峰,男性青壮年多发,年龄在20~40岁之间,病死率在5%~10%之间,夸赛纳森林病仅限于印度的卡纳他卡州的4个地区。

夸赛纳森林病病毒贮存宿主有豪猪、松鼠及鼠类,其次是鸟类和蝙蝠,人是偶然性宿主,通过蜱叮咬其他哺乳类动物传播。

疫区接触史者,夸赛纳森林病具有传染性,主要来源于印度,有疫区接触史的比较容易传播。

20~40岁的男性青壮年易发生夸赛纳森林病。

该病潜伏期为3~8日,常见症状有肌痛、发烧、头痛、腹泻、淋巴结肿大、恶心、呕吐,其并发症包括肝、肾功能损害,休克、急性血管内溶血等。

发热期

突然起病,出现发热、头痛和严重肌肉疼痛,部分患者可出现衰竭。重者出现胃肠道紊乱、出血、全身性淋巴结病、支气管肺炎等。

发热后期

部分患者表现两期疾病过程,第二期特征为无热后的脑膜脑炎,表现为严重头痛、精神紊乱、颈项强直、剧烈震颤、眩晕和异常神经反射。

肝、肾功能损害

夸赛纳森林病患者的肝、肾功能损害轻度肝功能损害常见,主要表现为肝轻度肿大、质软,肝功能检查出现ALT、AST和γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)等转氨酶升高。严重病例可发生总胆红素(TBIL)升高,甚至肾脏损伤,表现为肌酐、尿素氮增高。

休克

由于该病的病变主要为血管和神经系统,皮肤、黏膜和内脏血管的充血、内皮细胞受损,使血管通透性增加,产生组织充血、水肿,可导致虚脱和休克。

急性血管内溶血

最为常见,发生率约为1%,主要表现为排酱油样小便、贫血、气促、心率加快,尿标本检查无或仅有少量红细胞而潜血试验呈强阳性。多发生于红细胞内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷的患者。

精神异常

个别患者可并发感染性精神异常,尤其多见于有精神病家族史的患者。

心肌炎

严重病例可发生心肌炎,主要表现为心跳、气促、心率增快,可出现心律失常。

普通人群出现夸赛纳森林病相关症状,出现发热、头痛、严重肌肉疼痛、排酱油样小便等症状时,进行尿常规、血常规、病毒分离检查,以便明确诊断,注意与伤寒等疾病相鉴别。

普通人群出现发热、头痛、严重肌肉疼痛等,应及时就医。

仅出现发热症状,但周围有类似病例,发病为高峰季节,有疫区接触史,建议及时就医。

大多患者优先考虑去感染科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如严重肝、肾功能损害、大量呕血、休克,可到相应科室就诊,如急诊科、重症医学科等。

因为什么来就诊?

有没有去过印度、有无蜱叮咬史?

目前都有什么症状,有什么伴随症状?(如发热、头痛、肌肉疼痛等)

是否有过以下症状?(如少尿、大量呕血等症状)

是否治疗过?用过什么药物?效果怎么样?

既往有无其他的病史?有无过敏史?

血常规、尿常规

急性期白细胞总数起病时即有减少,至出疹期尤为明显,中性粒细胞百分比也见降低,并有明显核左移现象,有异常淋巴细胞,退热后1周血象恢复正常。尿中可查见清蛋白及颗粒管型,脑膜受累者脑脊液中的细胞数和蛋白可升高。

血清病毒分离

从急性期病人分离病毒和用病毒中和试验检测抗体对诊断有价值。

脑脊液检查

为有创性检查,通过局部麻醉下腰椎穿刺,获取脑脊液进行检查,此检查的作用是帮助医生判断患者是否发生脑膜脑炎。

血清学检查

为抽血检查,此检查的作用是帮助医生判断患者是否感染夸赛纳森林病病毒。

临床表现

有发热、头痛、四肢肌肉疼痛、恶心、呕吐、腹泻以及出血倾向,有口腔黏膜疹、淋巴结肿大等表现,结合流行季节及疫源地接触即可作初步临床诊断。

实验室检查

血常规显示红细胞减少、白细胞增多或正常,以单核细胞为主。

尿常规显示尿红细胞增多或其他肾功能损害,如蛋白尿、管型尿等。

血沉检测,血沉慢。

病毒血清学检测可以检测到夸赛纳森林病毒,是确诊的主要依据。

钩体病

患者有疫水接触史,有腓肠肌痛及压痛,淋巴结肿痛及压痛,患者走路时腓肠肌疼痛更为显著,体检时腓肠肌压痛较明显。红细胞沉降率加速,血培养可以检出钩端螺旋体,钩端螺旋体血清学反应阳性,血清中可检出抗钩端螺旋体的IgG、IgM抗体。

伤寒

持续发热一周以上,伴全身中毒症状,如食欲缺乏、表情淡漠、腹泻、相对缓脉,肝大、脾大等,病程的第二周可于胸腹部皮肤发现淡红色压之退色的玫瑰疹。外周血中白细胞数减少,淋巴细胞比例相对增多,嗜酸性粒细胞减少或消失。肥达反应(伤寒杆菌血清凝集反应)中“O”抗体效价可在1∶80以上,“H”抗体效价可在1∶160以上,血液和骨髓培养可有伤寒杆菌生长。

流行性出血热

亦称肾综合征出血热,患者主要表现为发热、充血、出血、休克、少尿、后多尿,症状可依次出现也可以重叠发生,休克常于退热时发生。血液白细胞计数增高,异型淋巴细胞常超过10%,血小板减少,尿中出现大量蛋白质和膜状物,血清中抗流行性出血热病毒的IgM抗体阳性。

流行性乙型脑炎

高热、头痛、呕吐、意识障碍、抽搐,病理反射征与脑膜刺激征阳性,血液白细胞及中性粒细胞明显增高。脑脊液细胞数轻度增加,压力和蛋白质增高,糖与氯化物正常,血清免疫学检查特异性IgM抗体阳性有明确诊断意义。

夸赛纳森林病是一种病毒性疾病,病死率较高,目前尚无特效治疗方法,这种病的传染性较强,患者确诊后需卧床休息,避免与他人密切接触,医护人员要做好必要的防护措施,该病以支持疗法和对症治疗为主,患者的治疗周期通常在1~3月。

夸赛纳森林病发病急,患者会出现头痛、肌肉疼痛等症状,疼痛非常剧烈,患者不得不卧床休息。病情严重的患者会出现胃肠道功能失调、出血性淋巴结病及支气管肺炎。这种病应该早诊断、早治疗,及时纠正电解质紊乱,补充电解质和水。因为该病是传染性疾病,患者必须隔离治疗,防止传染。在恢复期间,患者仍然要卧床休息,注意饮食,多补充维生素和蛋白质。

夸赛纳森林病以对症治疗为主,可以用解热镇痛药物来缓解发热、头痛及肌肉酸痛等症状,常用的解热镇痛药物有阿司匹林、非那西汀、吲哚美辛、布洛芬等,可联合多种药物进行治疗。如果恶心、呕吐症状非常严重,患者会发生脱水,要持续经过静脉来补液。如果出血量过多,要适当输血,避免血压突然下降。

患者出现肝肾功能损害时应给予相关治疗,使用保肝药物,避免损伤肝功能,使用利尿剂,改善肾功能,预防尿毒症,必要时采用血液透析治疗;患者有休克症状时应及时开放静脉通道,积极补液。

夸赛纳森林病患者如果及时接受正规的救治,可以治愈,且一般不会影响患者自然寿命,患者需要根据医嘱进行复诊,以便监测自身病情发展。

夸赛纳森林病在早期及时治疗可以治愈,如果未得到及时救治,病死率较高。

夸赛纳森林病患者治愈后一般不会影响自然寿命。

夸赛纳森林病患者多吃碱性以及保护胃黏膜的食物,多饮温开水或淡盐水,忌吃辛辣、刺激、产气、酸性的食物。

宜吃多喝点温开水或淡盐水,防止呕吐发生。

宜吃碱性的食物,如海带、胡萝卜。

宜吃保护胃黏膜的食物,如猴头菇,饮食宜清淡。

忌吃辛辣、刺激的食物,如辣椒、花椒、韭菜、大蒜。

忌吃产气的食物,如洋葱、红薯、芋头、土豆。

忌吃酸性的食物,如奶酪、蛋黄。

夸赛纳森林病患者应该注意日常中的习惯,如避免受凉、注意休息,保证安全用药,同时需要监测肝、肾功能相关指标,以便监测自身病情变化。

患者发病及恢复期间都需要注意休息,避免过度疲劳、受凉、熬夜等。

保持环境安静、整洁,每天通风。

发热期的患者可以给予物理降温。

疾病期间做好隔离工作,避免交叉感染。

治疗期间应监测患者的各项生命体征,如血压、呼吸、脉搏、体温,观察患者的精神状态,症状有无缓解或是否出现了新的症状,如症状加重,应及时通知医生。

夸赛纳森林病患者长期服用阿司匹林等药物,会对消化系统造成一定损害,出现胃胀、胃痛、反酸、消化不良相关症状。

夸赛纳森林病主要是由蜱叮咬传播,主要措施是防止蜱叮咬,也可通过接种夸赛纳森林病疫苗,有效防夸赛纳森林病的发生。

控制夸赛纳森林病的传染源,主要是灭蜱、防蜱,避免疫区接触。

及时接种夸赛纳森林病疫苗,可有效防治夸赛纳森林病的发生。

4061点赞

参考文献

[1]KyasanurForestDisease(KFD):RareDiseaseofZoonoticOrigin/MuraleedharanM.JNepalHealthResCounc.2016Sep;14(34):214-218.