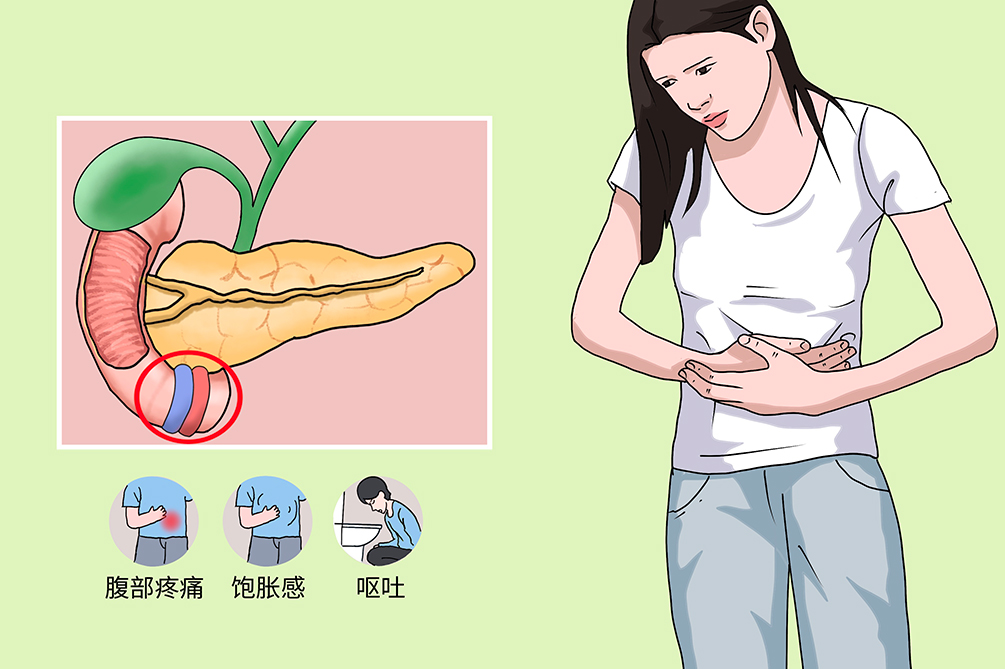

十二指肠血管压迫综合征

十二指肠血管压迫综合征,又称为肠系膜上动脉综合征,由于肠系膜上动脉由腹主动脉分出的位置过低或两者之间的夹角过小,或十二指肠上升段过短或屈氏韧带过短,均可形成肠系膜上动脉对十二指肠水平段的压迫,引起十二指肠梗阻,主要表现为反复发作的呕吐、腹痛、腹胀等不适。此病优先考虑保守治疗,保守治疗无效时可采用手术治疗。本病经积极、规范治疗,预后良好。

- 就诊科室:

- 消化内科、肛肠外科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Duodenal vascular compression syndrome

- 疾病别称:

- 肠系膜上动脉综合征

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠穿孔、急性胃扩张、肠梗阻

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 呕吐、腹胀、腹痛

- 好发人群:

- 体形消瘦的青少年女性、有先天解剖缺陷的婴儿

- 常用药物:

- 阿托品、山莨菪碱、颠茄

- 常用检查:

- X线钡餐、B超、CT检查

十二指肠血管压迫综合征主要是由于各种原因导致肠系膜上动脉压迫十二指肠水平段,引起十二指肠急性或慢性梗阻的症状,包括解剖结构等先天因素、营养不良等后天因素以及医源性因素,好发于中青年女性,过度减肥或可诱发本病。

先天因素

如肠系膜上动脉起源于腹主动脉的位置过低或两者间夹角小于15°,或十二指肠水平段靠近肠系膜根部,或十二指肠上升段过短、屈氏韧带过短,以及肠系膜内血管过长或过短均可导致肠系膜上动脉对十二指肠的压迫增加,引起十二指肠淤滞或梗阻处以上部位食糜滞留、肠段扩张。

后天因素

如营养不良、厌食症、恶性肿瘤、大面积烧伤、HIV感染等可因患者极度消瘦、内脏下垂、腹膜后脂肪垫消失致肠系膜上动脉与腹主动脉夹角减小,脊柱前突亦可致肠系膜上动脉与腹主动脉夹角减小。

医源性因素

如脊柱手术后的固定、腹部各类手术等,导致肠腔粘连、十二指肠水平段被牵拉上移等,均可导致十二指肠血管受压。

体位

当患者有先天性营养不良或先天性屈氏韧带过短等疾病时,患者常可出现十二指肠受压的表现,当患者取左侧卧位、俯卧位、胸膝位时,症状可减轻。相反,取相反的体位可引起症状加重。

过度减肥

多见于女性,在短期内高强度的减肥,导致身体迅速消瘦,会导致肠系膜上动脉周围的脂肪垫消失,使十二指肠水平段和腹主动脉之间夹角变小,导致十二指肠受压。

十二指肠血管压迫综合征发病率约为0.1%~0.3%,主要见于身体消瘦的青少年,以女性多见,也可见于婴儿。

青少年女性

多为身体消瘦、体型瘦长者,腹主动脉和肠系膜上动脉之间的夹角脂肪组织太少,脂肪垫消失,导致十二指肠水平段受压。

婴儿

多见于先天性屈氏韧带过短或先天性营养不良者,也可使腹主动脉和肠系膜上动脉之间的夹角变小,压迫十二指肠。

十二指肠血管压迫综合征的患者,主要表现为十二指肠梗阻的症状,即间歇性反复发作的呕吐,常在餐后或夜间出现,还可有上腹部饱胀不适、腹痛、焦虑、食欲缺乏等症状。长期发展,患者可能出现肠穿孔、营养不良等情况。

腹痛

出现长期反复发作的餐后上腹慢性绞痛,有时也有急性发作。发作时上腹部可偶见胃蠕动波及振水音。发作时患者采取某种体位可减轻症状,如俯卧位或左侧卧位、胸膝位,前倾坐位,将双膝放在颌下等。

呕吐

十二指肠受压,食物通过障碍,导致食物在十二指肠的淤积,反射性的引起嗳气、恶心和呕吐,呕吐常发生于餐后2~3小时或夜间,呕吐物含有胆汁和隔餐食物,吐后症状暂缓解,患者进食后站立或坐位易诱发呕吐。

饱胀

食物在肠管的积聚,导致肠腔压力增加,患者可出现饱胀不适、腹痛等症状。

乏力、头晕

当患者大量呕吐,可出现脱水、水电解质紊乱,代谢物不能及时排出,导致患者出现头晕、乏力等症状。

食欲缺乏

长时间的十二指肠梗阻,食物淤积,导致患者消化吸收缓慢,患者可出现胃口不佳,不想吃东西,迁延者可出现营养不良、消瘦、贫血等症状。

肠穿孔

十二指肠受压,肠管内压力急剧增加,肠壁变薄,可出现肠穿孔。

急性胃扩张

十二指肠受压,食物不能正常运行,长时间积聚导致胃扩张。

肠梗阻

十二指肠受压后食物淤积在肠管中运行障碍,可导致完全性或不完全性肠梗阻。

十二指肠血管压迫综合征的患者,当出现反复发作的呕吐、腹部饱胀不适、腹痛等表现,且改变体位可以减轻症状时,应及时到消化内科或普外科就诊,行体格检查、B超、CT等检查明确诊断,本病应与消化性溃疡等疾病鉴别。

出现呕吐、腹胀、腹痛等症状时,应在医生的指导下进一步检查。

出现呕吐呈间歇性反复发作,且在餐后或夜间明显,改变体位症状可缓解时,应及时就医。

当患者除上述症状外,还表现为食欲不佳、头晕、乏力等症状时,应立即就医。

当患者出现反复的恶心、呕吐、腹胀、腹痛等症状时,可到消化内科或肛肠外科就诊。

若患者出现其他严重不适,如头晕、乏力、精神萎靡、昏迷等,应到急诊科就诊。

目前有什么症状?(反复的呕吐、腹胀)什么时候出现的?

症状在什么情况下会加重或缓解,如改变体位?

近期体重有明显下降吗,有没有节食、减肥?

以前有过这种症状吗?

之前有做过手术或者患过什么病吗?

体格检查

检查患者的腹部是否膨隆或凹陷、有无压痛和肌紧张,听诊患者肠鸣音是否正常等。

X线钡餐

为首选诊断方法,可见近端十二指肠及胃扩张,有明显的十二指肠逆蠕动,钡剂在十二指肠水平部脊柱中线处中断,有整齐的类似笔杆压迫的斜行切迹,钡剂通过受阻,钡剂在2~4小时内不能从十二指肠排空,侧卧或俯卧时钡剂可迅速通过十二指肠水平部进人空肠。

B超检查

测量肠系膜上动脉与腹主动脉之间夹角的度数,正常为30°~50°,有淤滞症者小于13°;夹角内肠系膜上动脉压迫处十二指水平部前后径<1.0cm,而近端十二指肠降部前后径>3.0cm,改变体位后以上测量发生变化。

CT检查

CT结合动脉造影可以显露肠系膜上动脉与十二指肠之间的关系及在这一水平上的梗阻。

出现间歇性反复发作的呕吐,且与进食有关,改变体位症状可减轻,还可伴有腹胀、腹痛等症状。综合X线钡餐造影,钡剂在十二指肠水平部脊柱中线处中断,有整齐的类似笔杆压迫的斜行切迹,即笔杆征,钡剂通过受阻,即可确诊十二指肠血管压迫综合征。

消化性溃疡

消化性溃疡,特别是伴有幽门梗阻时,表现为胃潴留,主要临床症状为呕吐,呕吐物常为12小时以上未消化的食物残渣,呈酸臭味,但不含胆汁为其特点。而十二指肠血管压迫综合征表现为餐后上腹部胀痛或绞痛,呕吐常于进食后2~3小时发作,俯卧位或胸膝位可以减轻,缓解症状。

先天性巨十二指肠

常有家族史,表现为进食后不久出现腹胀、呕吐。在吞钡检查时,可见十二指肠明显扩张,不见蠕动,排空十分缓慢,但无真正的机械性阻塞。而十二指肠血管压迫综合征在X线钡餐检查时可发现钡剂通过受阻的结果。

胆囊炎

急性发作时主要症状是上腹部疼痛,开始为上腹胀痛不适,逐渐发展为阵发性绞痛,放射到右肩部、肩胛和背部,伴恶心、呕吐、厌食、便秘等消化道症状,夜间发作常见,饱餐、进食肥腻食物易诱发,部分患者可有发热、畏寒、黄疸等。而十二指肠血管压迫综合征患者一般不出现发热、畏寒、黄疸等症状,且疼痛常可通过改变体位得到缓解。

胰腺炎

急性胰腺炎的主要症状通常是上腹部突然出现持续性的剧烈疼痛,并感觉疼痛从腹部向背部放射,常常伴有腹胀和恶心、呕吐。慢性胰腺炎会有发作性上腹部疼痛,可能会放射到背部,常因高脂饮食或饮酒诱发,当病情恶化时,疼痛常会减轻。而十二指肠血管压迫综合征患者疼痛一般不会出现放射痛,且常可通过改变体位得到缓解。

十二指肠血管压迫综合征首选内科保守治疗,还可选择药物治疗,主要治疗原则是对症以及营养支持治疗,保守治疗无效者,再选择手术治疗。

解痉药

急性期或症状较重者,可使用解痉药物,如阿托品、山莨菪碱、颠茄,主要用于十二指肠痉挛性疼痛,用以解除梗阻症状,需在医生的指导下服用。

屈氏韧带松解术

切开屈氏韧带,将十二指肠向下移,以减少肠系膜上动脉的压迫。

十二指肠吻合术

将近端空肠于结肠后与十二指肠扩大段做侧侧吻合或端侧Roux-Y型吻合,这种手术简单,效果较好。

缓解疼痛

可改变患者的体位,取侧卧位、俯卧位或胸膝位,减轻十二指肠压迫的症状。

保守治疗

急性期禁食、禁水、胃肠减压、纠正水电解质紊乱、营养支持等,必要时可采用全胃肠外营养。患者在日常生活中应注意少量多餐,加强餐后运动。

本病预后良好,患者经过有效、规范的治疗均可治愈,一般不影响寿命。而对于治疗不及时的患者,会出现反复发作的现象,影响患者的生活质量。

本病大多数患者经积极、有效的治疗能治愈,治疗不及时的患者会出现反复发作的现象,影响生活质量。

一般不会影响自然寿命。

十二指肠血管压迫综合征的患者平时应注意少量多餐,加强餐后运动,避免暴饮暴食,避免吃变质、过期的食物。

宜吃具有润肠通便的食物,如香蕉,促进肠道蠕动和排便,减轻梗阻的症状。

宜吃铁元素含量高的食物,如阿胶,促进血红蛋白的合成,增加机体氧供。

忌吃辛辣、刺激性的食物和含有酒精的食物,如辣椒、红酒,可使消化道血管扩张,增加消化道出血的风险。

十二指肠血管压迫综合征的患者平时尽量取左侧卧位、俯卧位,减轻十二指肠压迫的症状,要时刻观察治疗效果,保持心情愉快,同时还要注意术后恢复情况,不要随意停药。

尽量使患者取左侧卧位、俯卧位,抬高床脚。

加强餐后活动,促进肠道蠕动、消化、吸收。

时刻观察患者的治疗效果,呕吐是否加重或缓解、是否伴随其他症状,观察患者排便的次数以及量,当出现异常时,及时给予处理。

患者应保持心情愉快,避免情绪波动诱发十二指肠压迫综合征,有抑郁症患者应当遵医嘱使用相应药物进行治疗。

十二指肠血管压迫综合征的患者应及时的给予治疗,解除梗阻症状,否则可能会引起严重的并发症,如肠穿孔,危及患者的生命。合并甲亢、结核等的患者应积极治疗原发病,避免体重过度下降诱发本病。

解痉药物,如阿托品、东莨菪碱、颠茄可引起口干、便秘、出汗减少,口、鼻、咽喉及皮肤干燥,视力模糊、排尿困难等不良反应,所以要严格遵医嘱用药。

十二指肠血管压迫综合征的患者多由于先天的解剖结构异常,以及后天的疾病因素导致。针对后天因素应通过积极治疗原发病,同时应注意加强锻炼,增强机体免疫力,避免不合理减肥等方式进行有效预防。

对身体消瘦、体型瘦长的中青年女性,腹部B超可以作为初步的筛查方法,可清晰显示腹主动脉、肠系膜上动脉、十二指肠水平段之间的关系。

避免过度减肥,合理控制体重。

加强锻炼,但不可过度,增强体质。

积极治疗原发疾病,如甲亢、椎骨骨折、脊柱前凸等。

4865点赞

参考文献

[1]邹忠厚.肠系膜上动脉综合征的诊断和治疗[J].实用外科杂志,1987(7):11-12.

[2]周春娟,范文.1例肠系膜上动脉综合征的护理体会[J].世界最新医学信息文摘,2019:198.

[3]吴长才,舒建昌,周雄.57例肠系膜上动脉综合征诊治分析[J].胃肠病学,2013(18):169-171.

[4]刘勇,罗羽宏.肠系膜上动脉压迫综合征的诊疗进展.中国普外基础与临床杂志,2011,18(2):225-228.

[5]刘文志,常庆勇主编.普通外科学.高级医师进阶[M].北京:中国协和医科大学出版社,2016(01):225-227.