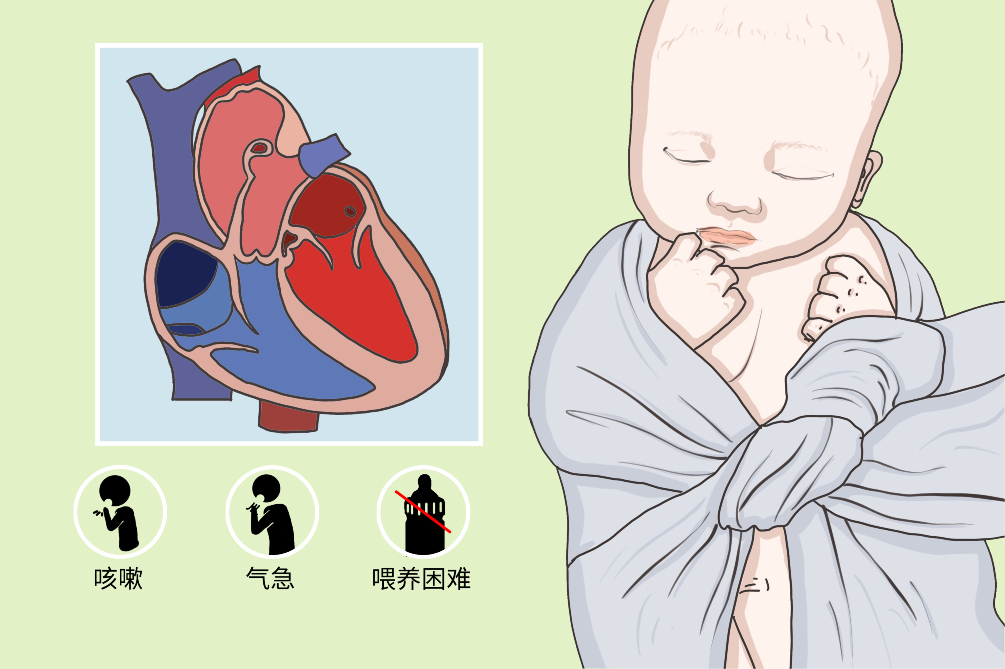

小儿动脉导管未闭

动脉导管未闭为小儿先心病常见的类型,占先心病发病总数的10%,多见于早产儿。动脉导管未闭主要症状表现为咳嗽、气急、喂养困难、体重不增和生长发育迟缓等。严重可导致心力衰竭、肺动脉高压和感染性心内膜炎等并发症。动脉导管未闭一般没有自愈可能,均需要手术治疗。

- 就诊科室:

- 儿科、心外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Patent ductus arteriosus in children

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 与遗传有关

- 并发疾病:

- 肺动脉高压、心力衰竭、感染性心内膜炎、血栓栓塞

- 治疗周期:

- 外科手术治疗周期约15日左右、介入治疗治疗第2天即可出院

- 临床症状:

- 咳嗽、气急、喂养困难、体重不增、生长发育落后

- 好发人群:

- 早产儿

- 常用药物:

- 吲哚美辛、阿司匹林、布洛芬、米力农

- 常用检查:

- 心电图、心脏超声、胸部X线、血气分析、心导管检查

根据动脉导管未闭的大小、长度和形态,分为五型。

管型,导管连接主动脉和肺动脉两端,粗细一致。

漏斗型,近主动脉端粗大,向肺动脉端逐渐变细,临床多见。

窗型,导管很短,但直径很大。

哑铃型,较少见,因中间细两边宽,形似哑铃而得名。

动脉瘤型,比较少见,动脉导管两端纤细,而中间呈动脉瘤样扩张,管壁薄。

动脉导管未闭发病原因主要与未成熟儿动脉导管平滑肌发育不良有关,更由于其平滑肌对氧分压的反应低于成熟儿。故早产儿动脉导管未闭发生率高,约占早产儿的20%,且常伴呼吸窘迫综合征,本病与遗传有关。

动脉导管闭合容易受到很多因素的影响,比如氧分压、前列腺素、乙酰胆碱、缓激肽、内源性儿茶酚胺等,以前两者意义最大。氧分压升高使导管收缩,而前列腺素则使血管扩张。血氧浓度的变化影响平滑肌细胞钙离子浓度,影响相应的平滑肌收缩力。

成熟儿对氧分压敏感,动脉导管容易闭合,而未成熟儿对前列腺素敏感,对于氧分压敏感性较低,是影响动脉导管闭合的主要原因,所以早产儿容易发生动脉导管未闭,而足月儿比较少见。

少数患儿因动脉导管管壁平滑肌发育不成熟,即使足月儿也有发生动脉导管未闭可能。

与孕期因素有关,比如胎儿期因宫内窘迫、感染、窒息导致动脉导管发育不良或者胎儿早产。

少数与环境因素有关,比如孕妇营养不良或者高原孕妇。

如孕期母亲由于糖尿病、高血压、心脏病、感染等原因导致胎儿提前娩出,是动脉导管未闭的主要诱发因素。

动脉导管未闭是小儿先天性心脏病常见类型之一,多发生于早产儿,占先天性心脏病发病总数的9%~12%,女婴较男婴发病率高。

早产儿,由于对于前列腺素敏感性高于血氧张力,更容易发生动脉导管未闭。

一般动脉导管细小者无任何临床症状,有的患者甚至是在成年后体检时才发现。

导管粗大者在婴幼儿时期即有症状,表现为咳嗽、气急、喂养困难、体重不增、生长发育落后,严重者可并发感染性心内膜炎和血栓栓塞事件。分流量大者可有心前区突出、鸡胸等症状。

早产儿动脉导管未闭时,还可出现心前区搏动明显,肝脏增大,严重可并发呼吸衰竭。

由于肺动脉导管未闭导致肺血流量增加,患儿容易经常感冒。

如动脉导管较粗、分流量大或者合并肺动脉高压,患儿哭闹或玩耍时容易出现口唇发紫或喜蹲位症状。

肺动脉高压和心力衰竭

由于动脉导管未闭,血液经过动脉导管进入肺血管,导致肺血管内血压增高,久之,引起肺动脉硬化、肺小动脉重构,最终出现肺动脉高压。一旦形成肺动脉高压,患儿的乏氧症状将更严重,会出现肺源性心脏病、心脏扩大、三尖瓣关闭不全以及下肢浮肿等表现。

感染性心内膜炎

由于存在肺血管与主动脉之间的管道,如肺部感染后病原体经动脉导管进入心脏内,就有可能引发感染性心内膜炎。

血栓栓塞

发生率较低,如果下肢静脉形成血栓,栓子随着血液流动进入右心系统,经过动脉导管进入体循环后,有发生脑栓塞、肠系膜动脉栓塞、下肢静脉栓塞等风险。

当患儿哭闹时出现口唇发紫,或者听诊心脏有杂音,即应警惕先心病,建议于儿内科门诊就诊,行心脏超声检查。如超声发现动脉导管未闭合,即可确诊本病。确诊动脉导管未闭还需要与房间隔缺损、室间隔缺损、法洛四联症或右心室双出口等先心病鉴别。

如婴幼儿平时经常咳嗽、哭闹,或者活动时出现气急、呼吸困难症状,或者平时喂养困难、生长发育迟缓,即应考虑到本病,应该检查心脏超声,已明确诊断。

如小儿平时经常出现咳嗽、咳痰、发热等感冒症状,也应考虑到本病,可以行心脏超声和胸部X线检查。

如出生后听诊心脏有杂音或者经超声检查证实动脉导管未闭,可以在出生后3个月、半年和一年分别复查心脏超声。如动脉导管超过12个月仍未闭合,自行愈合可能性极低,此时需要尽早行外科手术或者介入治疗。

常规复查或筛查,可于儿科就诊。

如需手术治疗或者介入手术,可于心外科就诊。

是否为早产儿?

平时吃饭如何?

体重增长速度如何?

是否经常感冒?

是否经常咳嗽、气急或活动后呼吸急促?

出生后42天是否检查过心脏超声?

心电图

心电图检查不能确诊动脉导管未闭,但是可判断有无心室肥厚、电轴偏移情况。

心脏超声

心脏超声是诊断动脉导管未闭最主要的手段,可明确判断有无动脉导管未闭,以及动脉导管未闭的解剖分型。其次,心脏超声检查还可以明确心脏各腔室内径、室壁厚度、瓣膜开闭情况,也可评估有无肺动脉高压。

胸部X线

动脉导管细小者,胸部X线可正常。大分流量者心胸比率增大,左心室增大,心尖向下延伸,左心房轻度增大。当患儿有心力衰竭时,可见肺淤血表现,透视下左心室和主动脉搏动增强,肺动脉高压时,肺门处肺动脉主干及分支扩大,而远端肺野肺小动脉狭小,左心室有扩大肥厚征象,主动脉结正常或突出。

血气分析

当出现肺动脉高压时,血气分析可协调判断乏氧的情况,以及判断有无二氧化碳潴留,一般不常规检查。

心导管检查

当肺血管阻力增加或怀疑有其他合并畸形时有必要行心导管检查,可发现肺动脉血氧含量较右心室高。有时心导管可以从肺动脉通过未闭导管插入降主动脉,逆行主动脉造影对复杂病例的诊断有重要价值,在主动脉根部注入造影剂可见主动脉与肺动脉同时显影,同时也能显示未闭的动脉导管情况。

心血管造影

较少应用,对于出现血栓栓塞事件或者疑似心肌梗死,可行心血管造影检查。

正常情况下,胎儿出生后动脉导管即功能性关闭,超声检查可见左心室血液进入主动脉弓后依次向头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉流入。如超声发现主动脉弓部异常通道开放,血液经开放的通道流入肺动脉,导致动脉血和静脉血混合,即可确诊动脉导管未闭。

室间隔缺损

发病率较高,其心脏听诊杂音为胸骨左缘第3~4肋间出现收缩期杂音,杂音大小与缺损面积相关,而动脉导管未闭的胸骨左缘连续性“机器”样杂音。心脏超声可发现室间隔连续性中断,血液经左心室直接流入右心室,此为鉴别点。

房间隔缺损

房间隔缺损分为原发孔型缺损和继发孔缺损,杂音特点为胸骨左缘第2肋间喷射性收缩期杂音,心脏超声可见房间隔连续性中断,可以此鉴别。

动脉导管未闭大多数需要介入或者外科手术治疗,少数可通过服用抑制前列腺素药物而自行闭合。如出现心力衰竭、肺动脉高压或者合并感染,可应用抗心衰或抗生素治疗。

吲哚美辛或阿司匹林

这两个药物均有抑制前列腺素的生成的作用,可以促使动脉导管闭合。

布洛芬

为非选择性环氧化酶抑制剂,对肾功能损伤小,但不适合胎龄<27周的早产儿。

米力农、呋塞米、多巴胺、硝普纳

如患儿发现肺动脉高压或者心力衰竭,可应用强心、利尿剂、扩血管药物缓解心衰症状和降低肺动脉压力。

介入治疗

介入治疗即经皮动脉导管未闭封堵术,属于微创手术,使用弹簧圈或蘑菇伞等封堵器,关闭动脉导管。介入治疗具有创伤小、疗效好、恢复快,是目前的首选治疗方案,介入治疗适应直径小于14mm的动脉导管。

外科开胸手术结扎或切断缝合手术

但因其创伤较大、术后恢复慢、术后并发症较多,一般不作为首选,只适用于动脉导管粗大,无法介入治疗者,手术适应症为:

1~6岁患儿。

1岁以内反复肺炎不能控制者。

动脉导管未闭合并感染性心内膜炎者应在感染完全控制后数月施行手术。对无法控制者,也可在大剂量抗生素的治疗下关闭动脉导管,但危险性大。

动脉导管是可以治愈的疾病,治愈后并不影响自然寿命,经介入或外科手术治疗康复者,术后按时复查心脏超声或者胸部X线即可。

大多数需要手术治疗方可治愈,少数患儿经保守治疗也可治愈。

动脉导管细小者,可终身无症状。动脉导管较大者,经手术或介入治疗后并不会影响自然寿命。

大多数治疗及时者,不留任何后遗症。少数治疗不及时或者动脉导管较粗出现呼吸窘迫综合征者,可能出现缺血缺氧性脑病,严重可影响智力或身材矮小。

外科手术或者介入治疗者,可于术后3个月复查心脏超声和胸部X线。如无异常,以后不需再复诊。

不良的饮食习惯会导致小儿动脉导管未闭加重,不利于健康,所以养成良好的饮食习惯,对于小儿动脉导管未闭的康复有很好的促进作用。

由于动脉导管未闭患儿往往发育迟缓,饮食上以高热量、高蛋白为主。

当发生心衰时,需要低盐饮食,保证每日盐摄入量<3克,忌过量饮水。

动脉导管未闭患儿可适当锻炼增强体质,但是需要避免剧烈运动,保持良好的卫生习惯。出现发热或者肺部感染情况,要复查心脏超声,防治发生感染性心内膜炎。建议出生后3个月、6个月、12个月分别复查心脏超声。

由于动脉导管未闭合,肺部的血液可经导管进入体循环,平时避免突然用力和大声哭叫。

动脉导管未闭为先天性疾病,与孕期母亲营养不良、孕期高血压、糖尿病或感染等疾病导致胎儿生长窘迫有关。在孕期母亲须注意加强营养摄入、监测血压和血糖以及防治感染性疾病,防治胎儿早产是预防本病的主要手段。

4399点赞

参考文献

[1]王卫平,孙锟,常立文.儿科学.第9版[M].人民卫生出版社.2018.273.

[2]葛俊波.徐永健.王辰主编内科学第9版[M].人民卫生出版社.2018.245.

[3]孙锟,沈颖.小儿内科学[M].人民卫生出版社,2016:271.