腹膜恶性间皮瘤

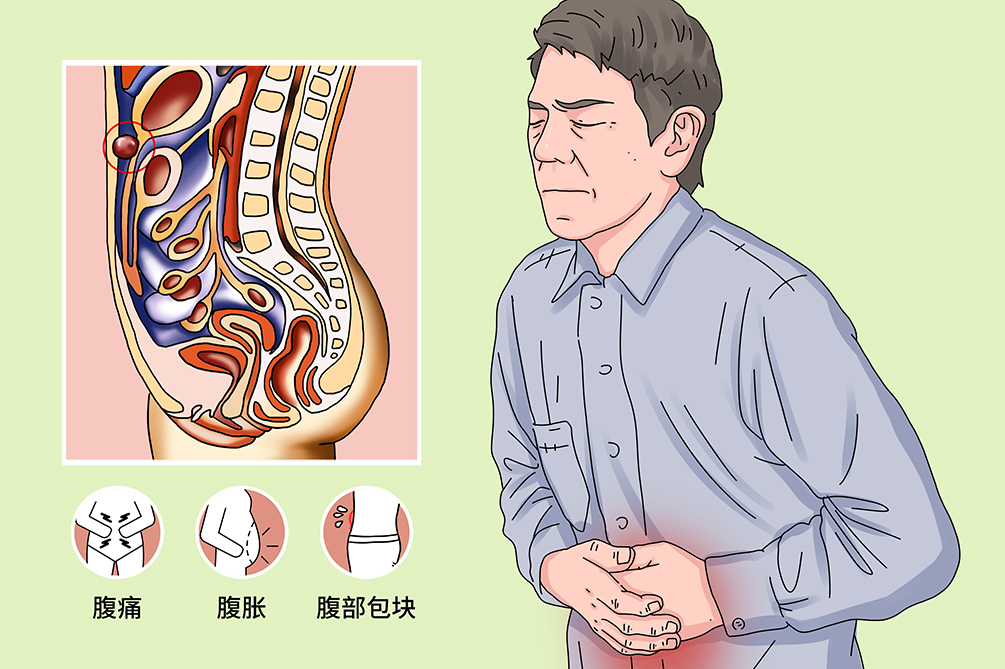

腹膜恶性间皮瘤是腹膜间皮瘤的恶性肿瘤,原发于腹膜上皮和间皮组织,发病率较低,多发于40~60岁中老年男性,儿童患者较为罕见。病因与石棉接触、放射性物质接触有关。临床表现不具有特征性,常见腹痛、腹水、腹胀,及腹部包块等,可影响消化系统,造成肠道病变,影响排便等。本病临床常用手术治疗及放、化疗,预后极差,多数患者确诊后一年内死亡。

- 就诊科室:

- 普通外科、消化外科、肿瘤内科、肿瘤外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Peritoneal malignant mesothelioma

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 肠梗阻、肠穿孔、贫血、血小板增多症、血栓栓塞

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 腹痛、腹水、腹胀、腹部包块、体重减轻

- 好发人群:

- 40岁~60岁中老年男性

- 常用药物:

- 培美曲塞、铂类制剂、雷替曲塞

- 常用检查:

- 体格检查、B超、CT检查、生化检查、腹腔穿刺活检

按病灶分类

弥漫型

多为上皮型,受累胸膜或腹膜弥漫性增厚,表面呈乳头状、斑块状或结节状,恶性程度高。

局限型

多为纤维型,边界清楚,带蒂或有包膜、质地坚韧,恶性程度较低。

按组织学分型分为

上皮样型、肉瘤样型、混合型。

腹膜恶性间皮瘤的发生与接触石棉粉尘有关,也可能与遗传、放射线,及感染、生活习惯等多综合性因素有关,传播途径暂未得知,长期接触石棉粉尘和放射性物质可能增加患病风险。

接触石棉粉尘

流行病学研究已证实,接触石棉是腹膜恶性间皮瘤的主要病因,但临床研究发现从接触石棉粉尘到腹膜间皮瘤形成,通常需要数十年的时间。

非石棉因素

研究发现,接触放射性物质、亚硝胺、玻璃纤维、杀虫剂,以及存在猿病毒感染、结核性瘢痕、慢性炎症、P53基因突变等因素也可能会增加腹膜间皮瘤发生的风险。

石棉粉尘

长期接触石棉粉尘可以增加患腹膜恶性间皮瘤的风险。

放射性物质

放射性物质可能使细胞发生癌变而增加患腹膜恶性间皮瘤的风险。

腹膜恶性间皮瘤罕见,约占恶性间皮瘤的30%,5%患者有石棉接触史,无石棉接触史的人群发病率约1人/1百万人每年,近年来有增长趋势。男性多于女性,多发于男性40岁~60岁男性。

长期接触石棉粉尘的人

流行病学研究发现,5%腹膜恶性间皮瘤患者有石棉接触史。

长期接触放射性物质的人

可能引起基因突变。

长期接触亚硝胺、玻璃纤维、杀虫剂的人

可能引起基因突变。

存在基因突变的人

如P53基因为抑癌基因,基因突变导致该位点缺失。

40~60岁的男性

研究发现,腹膜恶性间皮瘤好发于40~60岁男性。

其它人群

合并有猿病毒感染的人,有结核性瘢痕、慢性炎症的人。

腹膜恶性间皮瘤患者在临床上以非特异性的消化道症状较常见,包括不明原因的腹胀、腹痛、腹水、腹部肿块等,其他症状包括恶心、呕吐、纳差、乏力、消瘦等,可伴有其他部位的转移,出现肠梗阻、肠穿孔、贫血、血小板增多等并发症。

不明原因的腹胀、腹痛、腹水、腹部肿块

是腹膜间皮瘤患者最常见的症状,其中腹痛常为慢性持续性疼痛,较顽固,腹水多见于弥漫性生长的肿瘤患者,少数局限性生长的肿瘤也可引发多少不一的腹水。

恶心、呕吐、纳差、乏力、消瘦

可由原发肿瘤或腹水引起,可见于全身各个部位的绝大多数腹膜恶性间皮瘤患者,特别是晚期患者,可表现为恶病质。

转移灶相关症状

部分腹膜恶性间皮瘤可能发生转移,包括胸部、肝脏、结肠、骨、淋巴结等处的转移。

本病患者可伴有胸痛、呼吸困难、咳嗽、乏力、消瘦、发热、贫血等症状,合并其他部位间皮瘤,转移至其他脏器及合并症的临床表现。

肠梗阻

腹膜间皮瘤可导致腹腔脏壁层、肠腔广泛粘连,进而导致肠梗阻,临床表现为突发剧痛,反复呕吐等。

肠穿孔

肿瘤细胞侵犯并穿透肠壁可引发肠穿孔,临床表现为突发剧痛、腹肌紧张、高热、休克等。

贫血、低血糖

推测与肿瘤引发的恶心、呕吐、进食差相关,由于摄入减少、消耗增加,患者可表现为严重营养不良,甚至发展为恶病质,临床表现为心悸、出汗、手抖、晕厥等。

血小板增多症、血栓栓塞

发生机制不详,推测腹膜间皮瘤可能分泌促凝物质、引发机体凝血功能异常,使机体处于高凝状态,或者与血管内皮被肿瘤侵蚀后丧失抗凝作用有关,临床表现为突发胸闷、呼吸困难、突发四肢肿胀等。

出现不明原因的腹胀、腹痛、腹水、腹部肿块等表现,且持续存在,呈加重趋势时,要及时就医。根据临床表现去不同科室就诊,医生询问病情时如实准确的回答,可通过体格检查、B超、CT、生化检查、腹腔穿刺活检、腹腔镜检查确诊腹膜恶性间皮瘤,临床需与结核性腹膜炎、腹膜转移瘤鉴别。

出现不明原因的腹胀、腹痛、腹水、腹部肿块,不明原因的恶心、呕吐、纳差、乏力,体重迅速下降,明显消瘦,营养不良等,应及时就医。

如突发剧痛、反复呕吐、腹部明显膨隆、高热、休克、心悸、出汗、手抖、晕厥、呼吸困难、四肢肿胀等危重情况,需立即就医或拨打120。

出现不明原因的腹胀、腹痛、腹水、腹部肿块等可去普通外科就诊。

出现不明原因的恶心、呕吐、纳差(进食差)、乏力等可去消化外科就诊。

发现腹部肿块可去肿瘤外科或肿瘤内科就诊。

目前身体有什么不适?

出现症状前有没有什么诱因?

是否疼痛,疼痛部位、时间、性质?

是否咳嗽,什么情况下加重或减轻,是否有痰?

是否患有其他疾病,是否患过消化道疾病等?

工作情况,是否有石棉接触史,是否有放射物质接触史?

既往做过什么检查,检查结果如何,是否进行过治疗?

常用检查

体格检查、B超、CT检查

通过这两项检查可以判断肿瘤的具体位置、形态、腹水的多少等,有助于医生的下一步诊断。

相关检查

生化检查

腹膜间皮瘤换这血清或腹水中透明质酸及其他指标异常升高,对该病的诊断有一定意义。

明确导致病因的检查

腹腔穿刺活检、腹腔镜检查

是确诊的直接依据,腹腔穿刺活检创伤相对较小,适用于身体状况较差,病情严重的患者;腹腔镜检查能直接观察病变及周围器官受累情况,并可取标本进行病理检验,是目前诊断腹膜恶性间皮瘤的主要手段。

体检发现腹部膨隆或呈蛙腹,移动性浊音阳性,腹部触诊可触及大小不等的单个或多个肿块,压痛不甚明显。

B超和CT检查发现薄片状肿物图像和腹水,腹膜增厚,质地不匀的腹腔包块,腹水为渗出液,也可为血性,腹水中透明质酸增多,腹水中找到新生物性间皮瘤细胞。

腹腔镜检可见腹膜表面满布结节和斑块。

腹腔穿刺活检发现恶性间皮瘤细胞,是确诊腹膜恶性间皮瘤的主要手段。

结核性腹膜炎

是由肺结核或体内其他部位的结核感染导致的,临床表现为发烧、盗汗、乏力,持续性或阵发性的腹部疼痛、腹胀,伴有压痛、肿块、腹泻等症状,以中青年为多见。结核菌素皮肤试验阳性,腹膜穿刺活检可发现肉芽肿,以此与腹膜恶性间皮瘤鉴别。

腹膜转移癌

是由原发肿瘤转移而来,以卵巢癌、胃癌、结直肠癌最常见,临床表现为腹胀、腹水、腹部包块、食欲不振、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、乏力、消瘦、贫血等症状,可因不同组织,器官来源和不同的病理类型而不同,与膜恶性间皮瘤鉴别的关键是找到原发瘤。

对于病变局限的腹膜间皮瘤,无论良性还是恶性,手术切除均为首选方案,对于弥漫型病变,由于范围广、切除困难,通常采取肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗的方案,本病的其他治疗方式还包括全身化疗、放射治疗、靶向药物治疗、免疫治疗等,治疗周期一般为一年。

目前肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗是恶性腹膜间皮瘤的一线治疗方案。通常认为,腹膜恶性间皮瘤患者的生存期不足一年,但有研究显示,完全切除肿瘤辅以腹腔温热化疗后,患者2年生存率高达79%,即便未能实现完全切除肿瘤,术中及术后辅以腹腔温热化疗后,患者2年生存率也能达44.7%。

腹膜恶性间皮瘤的主要治疗方式为化学药物治疗,化疗有腹腔内化疗和全身化疗2种,由于肿瘤常局限于腹腔内,腹腔内化疗具有局部药物浓度高,可减少全身毒性反应的优势。化疗药物常有培美曲塞、雷替曲塞、铂类制剂等。

手术切除为本病首选治疗方法,对无明显手术禁忌证的患者,应进行早期手术切除,适用于局限性病例特别是良性者;弥漫性病例,手术难以彻底切除,在条件允许时,可争取切除其主要肿块,以缓解症状。

放射治疗的效果尚不确定,目前主要用于腹膜间皮瘤术后残留或无法手术患者,通常采用局部或全腹照射。

对于手术切除不彻底或无法切除的患者,可采用外照射或内照射治疗,可根据病情或病变范围进行全腹或局部照射;还有分子靶向治疗、纳米粒子靶向治疗、生物免疫治疗等,相关研究有待进一步加强。

绝大多数腹膜恶性间皮瘤患者,缺乏有效的治疗方法,预后极差,大多数患者在诊断后一年内死亡,常发生转移,导致更严重的病变,建议患者定期到医院复查。

腹膜恶性间皮瘤难以治愈,治愈率极差。

本病的多数患者在诊断后一年内死亡。

胸膜间皮瘤

腹膜间皮瘤发生转移,临床表现为呼吸困难、胸痛、干咳、气喘等,预后较差。

本病患者早期积极治疗后,1年内应每1~2个月到医院复查1次,以后可以适当延长复查时间,主要复查血常规、B超、CT、腹腔镜等项目,评估身体一般情况及肿瘤是否复发、转移,复诊时携带个人病历和检查报告单等。

腹膜恶性间皮瘤的患者宜进食高营养、高蛋白等营养丰富的食物,适当增加饮水量,术后宜遵医嘱,饮食从禁食到流质饮食、半流质饮食过渡。

宜食高蛋白、高维生素、营养丰富且易消化的食物,增强对治疗的耐受性。

在化疗期间患者宜多饮水、少量多餐,尽可能降低化疗不良反应。

腹部手术后通常要从禁饮食到流质饮食、半流质饮食等逐渐过渡,要谨遵医嘱。

腹膜恶性间皮瘤的患者在术后应卧床休息,避免剧烈运动及过度劳累,保持室内清洁,良好通风,注意个人卫生,防止感染,保持良好的心态,遵守医嘱,积极治疗,出院后定期复诊。

健康生活方式,纠正不良生活习惯,生活规律,合理休息,保证睡眠时间和睡眠质量。

避免身心过度疲劳,保持心情愉快,适度体育运动。

外出时戴口罩,注意保暖,防止发生其他感染。

按时服药,不随意更换药物。

严密监测病情变化,腹膜间皮瘤在发展过程中容易引发一系列严重的并发症,若患者突发腹痛难忍、胸痛胸闷、下肢肿胀、大汗淋漓、晕厥等情况时,要第一时间联系医护,住院治疗期间发生的任何异常及时告知医护,避免延误病情。

本病患者要避免对疾病的恐惧心理,多学习疾病相关知识,正确认识该疾病,了解治疗过程中可能发生的副作用及应对方法,不盲目恐惧。另外,家人的陪伴、安慰、支持有助于患者树立坚持治疗的信心。

放疗和化疗后或期间的注意事项

接受放疗的患者,治疗期间遵医嘱,照射部位皮肤保持清洁,照射部位皮肤保持清洁、干燥,皮肤出现红斑、灼痛等及时与医务人员沟通。接受化疗的患者会出现不同程度的恶心、呕吐的症状,请遵医嘱服用相关药物。患者可能会因骨髓抑制而出现血白细胞、血小板等降低,从而出现感染及出血,应注意保暖、减少探视、少去人多的公共场所、避免创伤,化疗后2~3周检查血常规,如有异常请遵医嘱服用相应药物治疗。

虽然腹膜恶性间皮瘤的发病原因和具体机制尚未完全清楚,但从目前研究已发现该病的多个病因及危险因素,包括石棉接触和非石棉因素等。腹膜恶性间皮瘤的发生发展可通过早期筛查和以下几个预防措施来进行预防。

长期接触石棉粉尘及放射性物质者定期体检,定期检测血糖,做B超,自我感知有不明原因呕吐、腹痛时注意及时就医,认真阅读体检结果和医生建议。

避免经常接触放射性物质。

避免长期接触亚硝胺、玻璃纤维、杀虫剂等有害物质。

积极防治猿病毒感染。

积极防治结核性瘢痕、各种慢性炎症等。

40~60岁的男性是该病的高危人群,注意重视定期体检。

养成良好的生活习惯,戒烟、限酒。

有良好的心态应对压力,劳逸结合,不要过度疲劳。

4496点赞

参考文献

[1](美)尼德胡贝尔(Niederhuber,J.E.)等原著;孙燕译.临床肿瘤学:全2册(第5版)[M].北京:人民军医出版社,2016:1316-1329.

[2]魏波,蔡梓凯,卫洪波.恶性腹膜间皮瘤[J].中华胃肠外科杂志,2017,20(11):1251-1253.

[3]张茹.腹膜恶性间皮瘤[J].医学综述,2001:12-13.