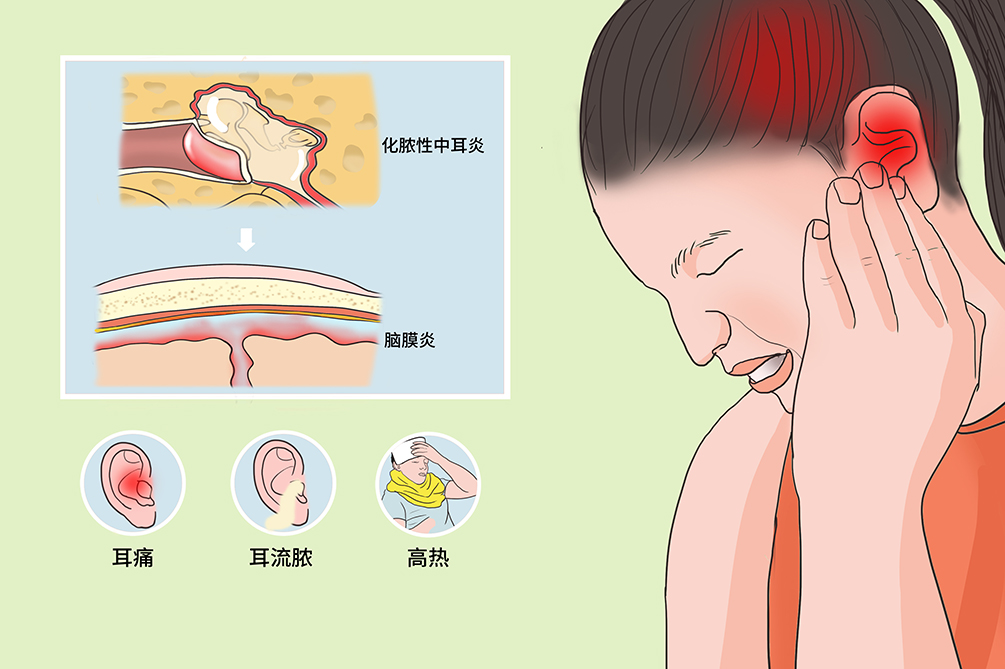

耳源性脑膜炎是指中耳炎症并发的弥漫性蛛网膜、软脑膜的急性化脓性炎症,占耳源性颅内并发症总数的1/3。无传染性,不遗传。化脓性中耳炎是其最主要的病因,根据病变不同分为局限性、浆液性和弥漫性化脓性脑膜炎。通过药物和手术治疗可消除病菌、清除化脓性病灶,从而治愈本病,一般无后遗症,严重者或反复复发者可遗留有不同程度神经功能缺损症状。

- 就诊科室:

- 神经内科、神经外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- otogenic meningitis

- 疾病别称:

- 硬脑膜下脓肿弥漫性脑膜炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑积水、耳源性面瘫

- 治疗周期:

- 10~14天

- 临床症状:

- 耳痛、耳流脓、高热、头痛、喷射样呕吐

- 好发人群:

- 化脓性中耳炎患者、婴幼儿、儿童、老年人

- 常用药物:

- 甘露醇、氯丙嗪、地塞米松、氯霉素、青霉素

- 常用检查:

- 体格检查、影像学检查、耳镜检查、血常规、脑脊液检查

局限性脑膜炎

是指局部蛛网膜与软脑膜之间的化脓性病变,又称硬脑膜下脓肿。

浆液性脑膜炎

慢性中耳炎急性发作时脑膜已有感染,由于及早地大量采用磺胺和抗菌素治疗,将感染控制在非化脓的浆液性阶段。

弥漫性化脓性脑膜炎

蛛网膜下腔无天然屏障,使感染迅速扩散,导致整个大脑和脊髓的蛛网膜、软脑膜的炎症。

耳源性脑膜炎主要由急、慢性化脓性中耳炎引起,通过各种途径侵犯软脑膜和蛛网膜。好发于婴幼儿、儿童和老年人,感染是主要的危险因素。

本病为慢性中耳乳突炎急性发作或急性中耳乳突炎,并发的软脑膜及蛛网膜的局限性或弥漫性化脓性炎症,其感染途径为:

直接感染

为鼓室盖,鼓窦盖的骨质被破坏后,先形成硬脑膜外脓肿或静脉血栓,或乳突手术误伤硬脑膜等情况下,直接侵入软脑膜。

间接感染

即化脓性迷路炎时,感染经内听道或内淋巴液而传入脑膜。脑脓肿破裂后脓液进入蛛网膜下腔,也可引起本病。

感染是耳源性脑膜炎的主要危险因素,感染可加重或引发化脓性中耳炎,进而可引起耳源性脑膜炎的发生。

本病是耳源性颅内并发症的常见类型,约占其总数的1/3,主要好发人群是化脓性中耳炎患者,婴幼儿、儿童及老年人多见。

婴幼儿

自身免疫发育不完善、血脑屏障未发育成熟及骨缝未闭均可使婴幼儿在患中耳炎时并发耳源性脑膜炎。

儿童和老年人

机体免疫功能低下,病变易蔓延扩散。

耳源性脑膜炎症状轻重不一,主要症状为耳痛、流脓等耳部症状,全身中毒症状及颅压增高、脑膜刺激征等。当疾病进一步进展,可出现耳源性面瘫、脑积水等并发症。

耳部症状

耳痛、耳流脓减少或是增多。

全身中毒症状

全身中毒症状主要表现为高热、头痛、喷射样呕吐,起病可有寒战、发热,体温可高达39℃~40℃。

颅压增高征

剧烈头痛,部位不定,可为弥漫性全头痛,以后枕部为重。喷射状呕吐,与饮食无关。小儿可有腹泻、惊厥,可伴精神及神经症状,如易激动、抽搐、谵妄、昏迷。

脑膜刺激征

颈有抵抗或颈项强直,甚至角弓反张。抬腿试验阳性(髋关节屈曲呈直角,然后伸展膝关节,在135°角以下,伸膝受限,股膝后部有疼痛即为阳性),眼底视乳头水肿。

脑脊液改变

压力增高,混浊,细胞数增高,以多形核白细胞为主,蛋白含量增高,糖含量降低,氯化物减少,涂片或培养可找到致病菌。

呼吸异常

先是呼吸急促,后呼吸不规则,快慢不匀或呼吸暂停,抽泣样呼吸。

精神及神经症状

此类患者处于躁动状态,烦躁不安、四肢抽搐;晚期患者有嗜睡,甚至昏迷。炎症累及脑部血管或脑实质时,可出现相应的中枢神经症状,甚至引起脑疝,呼吸循环衰竭而死亡。

锥体束征

当锥体束受累时,可出现浅反射如腹壁反射、提睾反射减弱,深反射如膝反射、跟腱反射等亢进,并出现病理反射。

发生脑疝时,可出现相关脑神经麻痹,晚期可出现潮式呼吸(呼吸逐步减弱以至停止和呼吸逐渐增强,两者交替出现,周而复始)、大小便失禁。如锥体束受损,可出现锥体束征,如浅反射(腹壁反射、提睾反射等)减弱、深反射(膝反射、跟腱反射等)亢进,并出现病理反射。

耳源性面瘫

当中耳炎症侵犯骨质破坏面神经骨管时,常常引起耳源性面瘫。

脑积水

脑膜炎时,脓性渗出物易堵塞狭小孔道或发生粘连而引起脑脊液循环障碍,产生脑积水。

失明、耳聋

由于脑实质损害及粘连可使颅神经受累,发生失明、耳聋。

播散性血管内凝血

当耳源性脑膜炎感染严重时,可造成微血管内血栓形成能引起播散性血管内凝血。

化脓性关节炎

耳源性脑膜炎的病菌经血行途径扩散时,可引起化脓性关节炎,表现为关节的红、肿、热、痛。

呼吸衰竭

颅内压增高可发生脑疝,严重时可引起呼吸衰竭。

若患者出现耳痛、流脓等表现应及时就诊。耳源性脑膜炎大部分患者优先考虑去神经内科或神经外科就诊,进行体格检查、耳镜检查等项目,根据临床症状、病史及脑脊液和影像学检查可诊断。

若患者出现耳痛、耳流脓的表现,应及时就医。

中耳炎患者出现高热、头痛、呕吐时,需及时就医。

中耳炎患者有烦躁不安、抽搐、嗜睡的症状,及时就医。

患者出现喷射样呕吐、颈部强直、昏迷等,应立即就医。

大部分患者优先考虑去神经内科或神经外科。

若患者出现其他不良反应或并发症,如大小便失禁,可到相应科室就诊,如泌尿外科。

患者出现耳部流脓或者其他症状时应去耳鼻喉或者五官科。

有没有化脓性中耳炎的病史?

目前有什么症状?持续多长时间了?

有没有出现头痛?在什么部位?

头痛是什么样的性质?有没有加重缓解的因素?

有没有发热?体温最高达多少度?

有没有神经及精神症状(如烦躁不安、易激动、嗜睡等)?

体格检查

观察患者外耳道有无脓液或肉芽堵塞,对患者进行神经系统的查体,观察患者有无脑神经损害。若锥体束受损,可出现浅反射减弱、深反射亢进,脑膜刺激征阳性。

耳镜检查

观察耳道各部有无异常,鼓膜色泽有无改变,有无鼓膜穿孔。

影像学检查

乳突X线片显示有骨质破坏,协助诊断。颞骨CT显示有骨质破坏或胆脂瘤空洞。

血常规

可有白细胞总数升高,多形核粒细胞增加,通过观察白细胞计数明确有无感染。

脑脊液检查

脑脊液压力增高、混浊,白细胞、蛋白含量增高,氯化物和糖含量减少,细菌培养可为阳性,致病菌种类与耳内脓液细菌培养相同。

有化脓性中耳炎的病史,并有高热、头痛、谵妄等症状。

起病急,寒战、高热、头痛、恶心及喷射性呕吐。头痛开始局限在患侧,后发展为弥漫性。患者神志恍惚、儋妄、昏睡,脑膜剌激征阳性。

腰椎穿刺显示脑压高,脑脊液混浊,含有大量白细胞,蛋白增加,氯化物降低,糖含量减少,涂片及培养可找到致病菌。

影像学特征表现为乳突X线片显示乳突顶盖骨壁破坏。颞骨CT显示有骨质破坏或胆脂瘤空洞。

流行性脑膜炎

根据在流行季节发病,皮肤、黏膜上可有瘀斑和出血点等可初步鉴别。脑脊液细菌培养,流行性脑膜炎为脑膜炎双球菌,耳源性者则为其他致病球菌或杆菌。

结核性脑膜炎

起病缓慢,可伴有结核性中耳乳突炎或其他部位的结核病灶。脑脊液检查细胞计数以淋巴细胞为主,抗酸染色可找到结核分枝杆菌。

良性复发性脑膜炎

多见于小儿,特点为症状较轻,容易复发,脑脊液中可查到上皮细胞和单核细胞。

耳源性脑膜炎的治疗包括药物、手术治疗及全身支持疗法,根据细菌培养结果选用有效抗菌药物。若感染严重可用激素类药物,全身情况允许时应行乳突切开术、鼓膜切开术等,清除病灶。

抗感染治疗

根据细菌培养及药敏试验选用有效抗生素,最好使用血脑屏障穿透能力强的药物,如青霉素、氯霉素等,用药时注意药物副作用。

激素类药物

若感染严重、出现脑水肿等,可酌情应用糖皮质激素,如地塞米松。

磺胺类药物

该类药品是属于人工合成的抗菌药,属于广谱抗生素,长可用于治疗全身感染例如伤寒、尿路感染等,常见的不良反应为可以引起过敏反应,引起皮疹等情况,同时还可以导致血尿或者尿痛的情况。

其他药物

出现并发症时应一并治疗,如可用甘露醇降低颅内压,减轻脑水肿;用安乃近等解热镇痛药缓解高热头痛的症状;用氯丙嗪等镇静剂治疗神经精神症状。

乳突手术

包括乳突单纯凿开术、乳突根治术,适用于急性化脓性中耳炎晚期或慢性化脓性中耳炎引起的耳源性脑膜炎,以清除化脓性病灶,并可断绝硬脑膜与中耳乳突的血管联系,切断血液传播途径。

鼓膜切开术

适用于鼓膜无穿孔,或仅有可疑的小穿孔者,有利于原发病灶的引流。

腰椎穿刺或脑室穿刺

降低颅内压,刺激脑脊液再生,有利于控制感染。

脑桥外侧池切开引流术

脑桥外侧池切开引流术适用于危重耳源性脑膜炎患者,对中耳乳突骨质破坏有一定疗效,可增加脑膜炎渗出物的引流。

在全身方面,应注意营养并增强患者抵抗力。患者常有昏迷、呕吐等症状,需保持水和电解质平衡,输液以维持营养,必要时应给予少量多次输血。当颅压高时应降颅压,控制液体输入量,用高渗脱水药。

耳源性脑膜炎患者经过有效规范的治疗均可治愈,若治疗不及时或不规范,可造成脑膜炎的复发。本病一般不影响患者自然寿命,但可遗留有不同程度的肢体障碍、智能障碍等。

能治愈,若用药不当或手术清除病灶不彻底,亦可造成脑膜炎复发。

一般不会影响自然寿命,但脑膜炎反复发作和久治不愈,可发展为迁延性脑膜炎,最后可死于败血症或机体衰竭。

耳源性脑膜炎的患者的后遗症,主要是运动及治理方面的异常。患者可有不同程度的肢体运动障碍,严重的患者生活不能自理。智力受损的患者表现为智力低下、失语、吞咽困难等。应进行积极地康复治疗。

遵医嘱定期到医院复查,主要进行耳镜检查等项目。

耳源性脑膜炎患者应多吃营养价值高、清淡又易消化吸收的食物,多食富含维生素及微量元素的蔬菜和水果,忌辛辣刺激食物。手术患者术后应从流质、半流质饮食逐渐过渡到正常饮食,不宜暴饮暴食,应遵循循序渐进的原则。

口服用药时注意不良反应,卧床时需抬高患者头位30°。规律作息,若出现高热、头痛、呕吐等症状时应及时治疗,避免发生脑疝等严重并发症。当颅内压增高发生脑疝时,应立即处理,以防导致呼吸衰竭而死亡。

口服用药时患者需注意不良反应,若出现血尿、贫血等症状,应立即停药,并及时就医进行相关处理。

除休克患者外,卧床时需抬高患者头位30°,有利于减轻颅内充血。

患者应时常改变卧床体位,以减少脑底部渗出物的蓄积。

规律作息,保证充足的睡眠,有利于病情恢复。

耳源性脑膜炎患者,若出现高热、头痛、呕吐,有颅内压增高的风险,应及时治疗,避免发生脑疝等严重并发症。

选用抗菌药物时,最好选用血脑屏障穿透能力强的药物。当颅内压增高发生脑疝时,应立即处理,以防导致呼吸衰竭而死亡。

化脓性中耳炎的患者,应积极治疗原发病,若出现高热、头痛、呕吐等症状,及时做进一步检查,明确有无耳源性脑膜炎的发生。若诊断为耳源性脑膜炎,应及时治疗,清除病灶,定期复查。

有化脓性中耳炎的患者,应警惕发热、头痛等症状,及时就医,进行血常规、脑脊液、影像学等检查,明确诊断,及时治疗。

化脓性中耳炎的患者,积极治疗,以免引起耳源性脑膜炎的发生。

耳源性脑膜炎患者治疗时要彻底清除化脓性病灶,以防复发。

加强锻炼,增强免疫力,预防感染,避免脑膜炎的发生。

4343点赞

参考文献

[1]孙虹,张罗.耳鼻咽喉头颈外科学[M].第9版.人民卫生出版社,2018,09.

[2]央啦,白玛央宗.1例耳源性脑膜炎抗感染治疗的用药分析[J].西藏科技,2019(10):48-50.

[3]柴亮.耳源性颅内感染临床分析[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2018,53(10):770-775.

[4]中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学会耳科学组,中华耳鼻喉头颈外科杂志编辑委员会耳科组.中耳炎临床分类和手术分型指南(2012)[J].中华耳鼻咽喉头颈部外科杂志,2013.