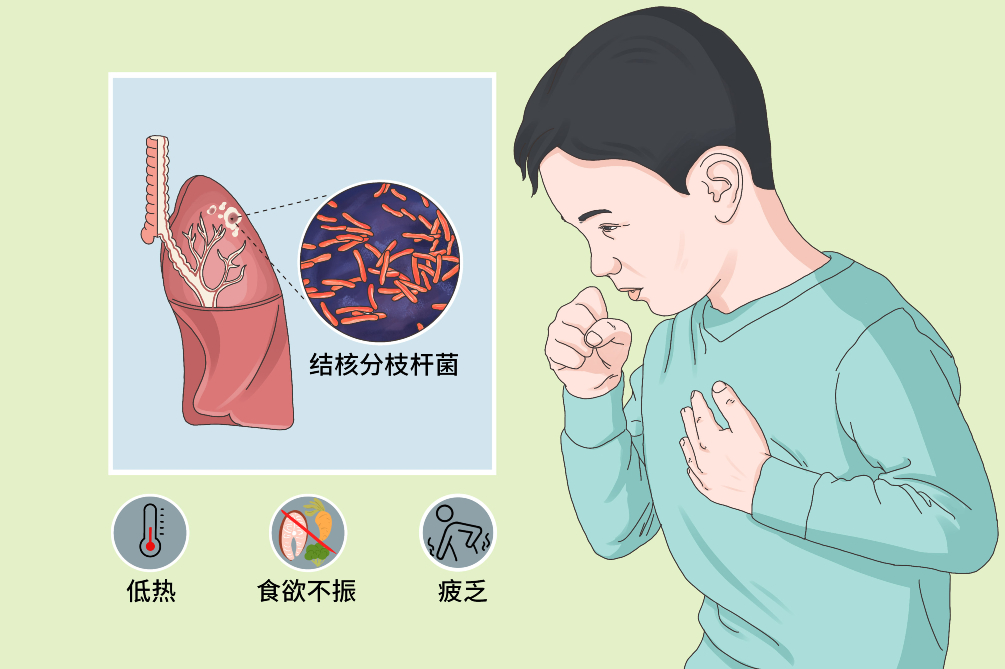

小儿原发型肺结核

原发型肺结核是原发性结核病中最常见者,为结核分枝杆菌初次侵入肺部后发生的原发感染,是小儿肺结核的主要类型,占儿童各型肺结核总数的85.3%,原发型肺结核包括原发综合征和支气管淋巴结结核。主要表现为低热、食欲不振、盗汗、疲乏等结核中毒症状,引起儿童生长发育障碍。主要通过药物治疗消灭结合病灶,一般预后良好。

- 就诊科室:

- 儿科、感染科、呼吸内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- primary pulmonary tuberculosis

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 结核性脑膜炎

- 治疗周期:

- 6~24个月

- 临床症状:

- 低热、食欲不振、疲乏、盗汗

- 好发人群:

- 免疫功能低下者、新生儿免疫系统发育不完全者、未按计划接种卡介苗者、生活中切接触人群结核病患者的儿童

- 常用药物:

- 异烟肼、利福平、链霉素、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

- 常用检查:

- 结核菌素试验、结核杆菌检查、X线检查

原发型肺结核包括原发综合征和支气管淋巴结结核。前者由肺原发病灶、局部淋巴结病变和两者相连的淋巴管炎组成;后者以胸腔内肿大淋巴结为主。

小儿原发型肺结核由结核杆菌感染引起,通过飞沫传播,好发于新生儿、生活条件不良者、新生儿未按计划免疫接种卡介苗者,免疫力低下者容易诱发。

本病为结核杆菌初次侵入肺部后引起,结核杆菌属于分支杆菌属,具有抗酸性,为需氧菌,分裂繁殖缓慢,结核杆菌可分为4型:人型、牛型、鸟型和鼠型,对人类致病的主要为人型和牛型,其中人型是人类结核病的主要病原体。

宿主可对结核杆菌产生保护性免疫反应,抵抗、抑制并最终清除结核杆菌感染。免疫力低下可使免疫反应减弱,从而引起结核病发病。

小儿原发性结核病中最常见者,是小儿最常见的结核病类型,占儿童各型肺结核总数的85.3%。同卵双胞胎结核病患病同步性明显高于异卵双胞胎,亚洲人种发病率最高,白种人最低,身材瘦长者较矮胖者易感。

呼吸道为主要传播途径,儿童吸入带结核杆菌的飞沫或尘埃后即可引起感染,可形成肺部原发灶,少数可经消化道感染,经皮肤或胎盘传染少见。

免疫功能低下者,生活贫困、居住拥挤、营养不良、社会经济落后、HIV感染等,易损害免疫系统,降低免疫力,为人群结核病高发原因。

新生儿免疫系统发育不完全者,对结核分枝杆菌非常易感。

未按计划接种卡介苗者。

生活中切接触人群结核病患者的儿童。

小儿原发型肺结核症状轻重不一,轻者可无症状,一般起病缓慢,可有低热、食欲缺乏、疲乏、盗汗等结核中毒症状,重者可急性起病,高热,可有干咳、呼吸困难、淋巴结高度肿大。若治疗不当或不及时,可引起一系列并发症,如胸膜炎、支气管淋巴瘘等。

结核中毒症状,如低热、食欲缺乏、疲乏、盗汗等,起病缓慢,多见于年龄较大儿童。

婴幼儿及较重者可急性发病,似流感、肺炎或伤寒,高热可达39~40℃,但一般情况尚好,与发热不相称,持续2~3周后转为低热,并伴结核中毒症状,干咳和轻度呼吸困难是最常见的症状。

小儿原发型肺结核可伴全身浅部淋巴结轻或中度肿大,听诊可有少许干湿啰音,婴儿可伴肝肿大。

婴儿可伴有体重不增或生长发育障碍。

当胸内淋巴结高度肿大时可出现一系列压迫症状,出现喘鸣、痉挛性咳嗽等。

部分高度过敏状态小儿可出现疱疹性结膜炎、皮肤结节性红斑和(或)多发性一过性关节炎。

支气管淋巴结结核

发生支气管淋巴结周围炎,形成淋巴结支气管瘘,导致气管内膜结核和(或)干酪性肺炎。

结核性脑膜炎

原发病灶内结核杆菌入血进入其他身体部位造成感染,如结核性脑膜炎。

在患儿出现精神、食欲不振,慢性咳嗽、低热时应及时就医,症状较轻时可先去儿科或呼吸内科、感染科就诊,较重可直接送入小儿急危重症科就诊,并进行结核菌素试验(PPD试验)、结核分枝杆菌检查、X线片等检查,注意与肺炎、支气管扩张相鉴别。

小儿在出现原因不明低热、疲乏、嗜睡、干咳等症状,且一般药物治疗不佳时,需要在医生的指导下进一步检查。

出现高热、呼吸困难等情况立即就医。

大多患者优先考虑去感染科、儿科、呼吸内科就诊。

出现呼吸困难等症状可考虑去小儿急危重症科。

目前都有什么症状?(如发热、疲倦、嗜睡、干咳等)

发热最高多少度?持续多长时间?

是否自行让孩子服么药物?

既往有无其他病史?(患过麻疹、百日咳等疾病)

是否与结核病确诊患者有过密切接触?是否去过人群密集的地方?

疫苗接种情况?

结核菌素试验

小儿受结核杆菌感染4~8周后,做此试验可呈阳性反应,观察皮内注射结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)的硬结反应,利于疾病的诊断。

结核杆菌检查

从痰、肺泡灌洗液、胃液(婴幼儿可抽取空腹胃液)、脑脊液、浆膜腔液中找到结核杆菌是重要的确诊依据,采用厚涂片法或荧光染色检查。

结核感染T细胞斑点试验

可用于结核病的快速诊断,包括对于结核病和非结核分枝杆菌病的早期鉴别,但在诊断结核感染与活动性结核时,在<5岁儿童中敏感性较低。

聚合酶链式反应

通过选择性扩增基因片段快速诊断结核病,临床应用最大问题是假阳性和假阴性。

影像学检查

X线、计算机断层扫描(CT)、磁共振影像(MRI)等是诊断结核病的重要检查,由于95%以上的患者感染途径是经过肺,所以影像学十分重要。影像学检查能指出结核病的范围、性质、类型和病灶活动或进展情况。

X线检查在原发综合征可见肺内有典型的哑铃状双极阴影。

胸部CT检查有利于发现隐蔽区病灶,淋巴结的钙化显示率也高于X线检查。

MRI目前在结核病领域主要用作结核病与非结核病的鉴别诊断。

纤维支气管镜检查

有助于支气管内膜结核和支气管淋巴结结核的诊断。

周围淋巴结穿刺液涂片检查

可发现特异性结核改变,如结核结节或干酪样坏死,有助于结核病的诊断和鉴别诊断。

病史

结核中毒症状,如精神食欲不振,慢性咳嗽、低热。

结核菌素试验

呈阳性反应。结核菌素试验呈强阳性或由阴性转为阳性者,应作进一步检查。

X线

呈现典型哑铃状双极影(一端为原发病灶,一端为肿大的肺门淋巴结、纵隔淋巴结,两者以淋巴管炎相连)。

纤维支气管镜检查

纤维支气管镜检查可见到以下病变,

肿大淋巴结压迫支气管致管腔狭窄,或与支气管壁粘连固定,以致活动受限;

黏膜充血、水肿、炎性浸润、溃疡或肉芽肿;

在淋巴结穿孔前期,可见突入支气管腔的肿块;

淋巴结穿孔形成淋巴结-支气管瘘,穿孔口呈火山样突起,色泽红而有干酪样物质排出。

急性粟粒性肺结核

急性粟粒性肺结核或称急性血行播散性肺结核,是结核分枝杆菌经血行播散而引起的肺结核,常是原发综合征发展的后果,主要见于小儿时期,尤其是婴幼儿。起病多急骤,婴幼儿多突然高热(39~40℃),呈稽留热或弛张热,部分病例体温可不太高,呈规则或不规则发热,常持续数周或数月,多伴有寒战、盗汗、食欲缺乏、咳嗽、面色苍白、气促和发绀等。而小儿原发型肺结核多表现为低热,通常不伴有寒战。可通过X线片及CT检查鉴别诊断。

小儿原发型肺结核治疗大体上分为一般治疗、抗结核药物治疗、手术治疗、气管镜治疗,以及其他治疗方法,以抗结核药物治疗为主,其他为辅的治疗措施,尽快消灭结核病灶,一般需要治疗6~24个月。

常用抗结核药物

异烟肼、利福平、链霉素(由于耳毒性等副作用,目前不作为儿童结核病一线治疗药物)、吡嗪酰胺、乙胺丁醇等。

新型抗结核药物

新型抗结核药物为老药的复合剂型,如利福喷丁、氟喹诺酮类药物如莫西沙星等。

糖皮质激素

有严重中毒症状及呼吸困难者,在应用足量抗结核药物的同时,可用泼尼松。

气管周围淋巴结清除术,作用是清除气管周围肿大淋巴结,避免突然破溃,进入气管造成窒息,危及生命。适用于经抗结核治疗后无效或疗效不显著,或干酪物质已形成且有破溃可能的患儿。

对气道内肉芽和干酪阻塞的患者,可进行钳取或冷冻、电凝等方法。对气管、支气管瘢痕挛缩造成的管腔狭窄,可用球囊扩张。

支气管内肉芽和干酪阻塞者也可采用气管镜摘除,对狭窄部分气道予以扩张。

小儿原发型肺结核的患者经过治疗后可治愈,不会影响寿命,若治疗不及时可出现慢性咳嗽等后遗症甚至死亡,建议患者定期到医院复查。

小儿原发型肺结核情多急重,但若能早期诊断和彻底治疗仍可治愈。如延误诊断和治疗,则可导致死亡。

小儿原发型肺结核经及时治疗,大多可正常存活,与常人无异。

小儿原发型肺结核如不及时、规范治疗,可能会有慢性咳嗽的后遗症,且易复发。另外有可能恶化引起胸膜炎、支气管瘘等。

小儿原发型肺结核的患儿一般治愈后1年体检一次即可。

小儿原发型肺结核的患儿饮食上应注意清淡,合理营养,多以容易消化吸收的食物为佳,增加高热量、高蛋白、富含维生素和其他微量元素的食物摄入,满足人体自身营养需求。另外禁忌食用可引发过敏反应的食物。

忌食一切可能引发过敏反应的食物。

合理营养,采取高热量、高蛋白、富含维生素和钙质的饮食,注意鸡蛋、瘦肉、大豆制品、酸奶、动物肝脏等的食用,以增强机体抵抗力,促进病变愈合。在烹调上应做到饭菜品种多样化,注意食物色、味、香、形,以增加食欲。

小儿原发型肺结核属于慢性消耗性疾病,患儿在肺结核活动期应注意卧床休息,家长协助适当活动。室内应勤洗手、多通风,处于室外时应注意戴口罩,与人群保持距离。注意儿童可能出现的过敏反应,并坚持定期复查。

肺结核病人活动期应卧床休息,尤其是有发热、咯血和肺代偿功能不全者。没有明显中毒症状的可进行一般活动,但需限制活动量,家长应陪同患儿进行活动,并保证患儿充分的休息时间。好转期过渡到稳定期,应循序渐进,家长可陪同患儿增加活动量,多注意开窗通风,在医师允许的情况下可进行一定时间户外活动,但不可过度活动,防止复发。

对活动性原发型肺结核患儿需采取呼吸道隔离措施,例如外出戴口罩、避免进入人群聚集的环境等,居室要经常通风换气,不要随地吐痰,打喷嚏时掩盖抠鼻,并注意勤洗手。家长应经常对患儿呼吸道分泌物及其污染物和餐具进行消毒。

家长应遵医嘱监督患儿应用抗结核药物,严格遵循结核用药原则,注意观察药物的副作用。异烟肼可引手足麻木、肝毒性、精神兴奋、过敏等;利福平可有肝毒性;链霉素可引起听力下降、耳鸣、眩晕,肾毒性;吡嗪酰胺副作用有肝毒性、血尿酸增高、关节疼痛等;乙胺丁醇可出现视力减退、视野缺损等。出现上述情况家长应及时报告医师采取相应措施。

加强病情观察,定时测量体温,并准确记录,注意保暖,嘱患儿适当饮水。注意观察咳嗽的性质,咽喉部有无充血、化脓等病变,保持呼吸道通畅。

定期复诊查痰涂片或胸部X线片,定期复查血常规、肝肾功能,出现黄疸、皮疹等表现时,建议到医院监测肝肾功能,避免出现不良反应。

抗结核治疗要规范,家长应在医生指导下给患儿足量、足疗程用药,不能过早停药,尽力配合医生治疗。

对于儿童原发性肺结核的预防,主要是避免接触确诊患者,接种疫苗,提高机体免疫力。

避免接触结核杆菌感染患者或携带者。

接种卡介苗疫苗。

每年带儿童定期体检,以便早发现、早治疗。

积极治疗导致患儿免疫能力低下疾病,如恶性肿瘤、先天性胸腺发育不良。

婴儿鼓励母乳喂养,年长儿作息规律,早睡早起,不能熬夜,适当锻炼,如坚持每日慢跑30分钟,增强身体素质。

5500点赞

参考文献

[1]桂永浩,薛辛东.儿科学.八年制第三版[M].北京:人民卫生出版社,2015,516-524.

[2]王卫平,孙锟,常立文.儿科学.第9版[M].北京:人民卫生出版社,2018,188-194.

[3]葛均波,王辰,徐永健.内科学.第9版[M].北京:人民卫生出版社,2018,62-75.

[4]江忠,宫琦.简明儿科常见疾病诊疗及护理[M].同济大学出版社,2014:348.