类风湿性血管炎

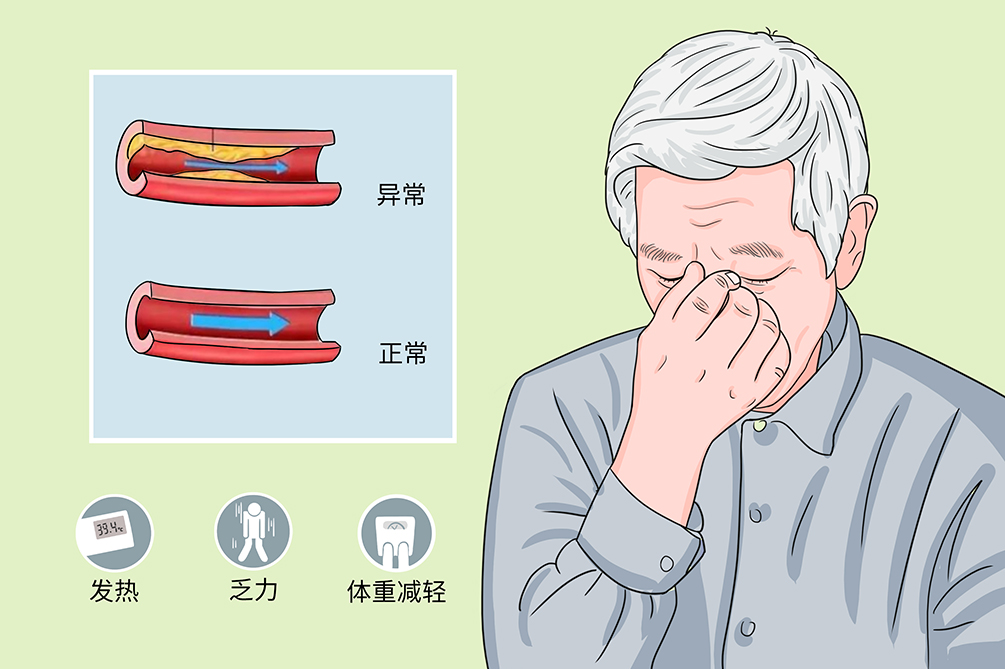

类风湿性血管炎是类风湿性关节炎最为严重的并发症之一,主要累及中、小血管,是一种破坏性的炎性病变过程,最终导致血管闭塞,组织、器官缺血、坏死。类风湿性关节炎是一种慢性全身性自身免疫性疾病,主要表现为对称性、进行性多关节炎,逐步出现关节软骨和骨破坏,最终导致不同程度的关节畸形和功能丧失,50%的患者会出现关节外表现,类风湿性血管炎少见,但却可以发生在关节外的任何组织。类风湿性血管炎临床表现多样,目前临床诊断率低,治疗难度巨大,预后差。

- 就诊科室:

- 风湿免疫科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- rheumatoid vasculitides

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 外周溃疡性角膜炎、肠系膜血管梗死、动脉瘤或血栓、多器官功能衰竭

- 治疗周期:

- 长期持续治疗

- 临床症状:

- 疼痛、乏力、胸闷、眼部异物感、紫癜、腹痛

- 好发人群:

- 类风湿性关节炎患者、有遗传基础及潜在免疫异常的易感人群

- 常用药物:

- 环磷酰胺、硫唑嘌呤、利妥昔单抗

- 常用检查:

- 血常规检查、抗体、补体检测

类风湿性血管炎目前还没有统一的分类标准,它属于类风湿性关节炎的一个并发症,也可以被划分为血管炎症中与系统疾病相关的血管炎一类。如果要对类风湿性血管炎做进一步划分,可以从病理分类入手,病理诊断是类风湿性血管炎诊断的金标准,分为3类:

肉芽肿性动脉炎

此种病理改变很少出现在临床症状,表现为类风湿结节,也可有轻度动脉周围淋巴结浸润。

坏死性动脉炎

是中、小动脉的全层动脉炎,这种病理改变多伴有严重的临床症状,如肠系膜血管梗死,受累血管壁上有颗粒状IgM的免疫复合物沉积。

闭塞性动脉内膜炎

多发生在指、趾动脉,特点为小动脉内膜结缔组织、平滑肌细胞和蛋白多糖等增生,导致闭塞,甚至坏死。

目前已知的类风湿性血管炎病因与发病机制主要为自身抗体、免疫复合物、遗传因素三者相互作用,其好发于类风湿性关节炎患者,有遗传基础及潜在免疫异常的人群。

类风湿性血管炎的病因及发病机制目前尚不十分明确,目前主要阐明自身抗体、免疫复合物、遗传因素三方面在疾病发生发展过程中的作用。

自身抗体

抗内皮细胞抗体、抗内皮细胞表面诱导性抗体、抗内皮细胞表面黏附分子抗体等在类风湿性血管炎发病过程中发挥了重要作用。内皮细胞排列在所有血管壁内,这些自身抗体使内皮细胞发生凋亡、免疫复合物激活,启动凝血机制,形成血栓,还伴有炎性细胞的浸润,使血管发生炎症、变性、坏死。

免疫复合物

在类风湿性血管炎疾病发展过程中,形成的免疫复合物黏附于内皮细胞表面,与激活的补体发生级联反应,以及细胞因子慢性失衡共同作用,在发病机制中起到了关键作用。

遗传因素

类风湿性血管炎的发病与遗传因素密切相关,HLA-DR4基因高频出现在类风湿性血管炎的患者中。在类风湿性血管炎患者体内存在抑制类风湿性关节炎合并皮肤损害的相关基因。

类风湿性血管炎少见,其临床发病率仅占类风湿性关节炎的1%~2%,并呈下降趋势,但尸检显示其发病率高达25%。类风湿性血管炎的发病与遗传因素相关,虽然现今没有针对类风湿性血管炎的大宗流行病学调查,但类风湿性关节炎现症患者一级亲属患类风湿性关节炎的概率为11%,单卵双生子同时患类风湿性关节炎的概率为12%~30%。

患有类风湿性关节炎的患者。

有遗传基础及潜在免疫异常的易感者,如HLA-DR4基因单倍型患者,细胞免疫、体液免疫紊乱者。

类风湿性血管炎的典型症状有乏力、发热、体重减轻,主要累及皮肤、神经系统、内脏等供血系统,有些患者会并发外周溃疡性角膜炎、多器官功能衰竭等症状。

神经系统症状

周围神经系统受累表现为神经分布区麻木、烧灼感、疼痛、乏力,少数还伴有运动障碍;中枢神经系统受累病例少见,可表现为失明、意识模糊、癫痫发作、轻偏瘫等。

心血管系统症状

10%~15%的类风湿性血管炎患者出现心脏及冠状动脉受累,可引起胸闷、胸痛等症状,无粥样硬化斑块形成,但临床症状很难与冠心病区分。

皮肤症状

90%的类风湿性血管炎患者可出现皮肤表现,主要有指、趾出现瘀斑、紫癜、溃疡、坏疽等,这些皮肤损害通常并存,常认为足踝部皮肤溃疡是类风湿性血管炎标志性特征。

眼部症状

有眼部异物感,伴流泪、畏光、视力减退,主要包括虹膜炎、结膜炎、巩膜炎、外周溃疡性角膜炎、视网膜炎等。

胃肠道症状

胃肠性血管炎约占10%,表现为腹痛、肠梗梗阻、穿孔、坏疽等。

肺部症状

类风湿性血管炎累及肺部血管少见,表现为咳嗽、咯血、呼吸困难等。

外周溃疡性角膜炎

由局部或系统性炎症疾病诱发,主要由自身免疫性疾病引起,可迅速导致角膜穿孔引起失明,若未规范治疗,死亡率约达30%。

动脉瘤或血栓

病变累及大动脉,炎症可造成血管梗阻或动脉瘤,合并血栓,极少数患者出现动脉瘤破裂而突然死亡。

肠系膜血管梗死

血管缺血、坏死,引起肠道梗阻、坏疽或穿孔,合并感染,死亡率高。

多器官功能衰竭

类风湿性血管炎病变累及全身多器官血管,预后差,最终使全身多器官功能衰竭而死亡。

类风湿性血管炎本身属于风湿性疾病,出现晨僵、关节肿痛、关节畸形、活动障碍等表现时应及时就诊,风湿免疫科为主要就诊科室,可行相关检查以助判断。

出现关节表现,如晨僵以及关节肿、痛,关节畸形、活动障碍应及时就诊。

出现剧烈腹痛、视力急剧下降、撕裂样胸痛等严重并发症的表现,应立即就诊。

类风湿性血管炎为风湿性疾病,应就诊于风湿免疫科。

如出现严重并发症,可先就诊于急诊科抢救生命。

患者年龄多大?

家族中有出现过此类症状吗?

目前都有什么症状?(胸痛、眼部红肿、肢体麻木、皮肤破溃等)

症状出现多久了?

之前有没有用过什么药物?

体格检查

出现新发的关节外体征,如皮肤破溃以及手指、足趾皮肤苍白、湿冷、疼痛;神经系统感觉异常、肌力减退;腹部压痛等。

补体、抗体测定

与小血管炎相关,48%的类风湿性血管炎患者可出现核周型抗中性粒细胞胞质抗体阳性,此外抗环瓜氨酸肽抗体对诊断有高敏感性和特异性;类风湿性关节炎患者血清补体均有升高,只有在合并类风湿性血管炎患者中可出现低补体,尤其是补体C3下降,诊断学意义较大。

炎性标志物检测

红细胞沉降率和C反应蛋白升高,并且和疾病的活动程度相关。

类风湿因子检查

高滴度类风湿因子,尤其是类风湿因子IgA,辅助诊断意义相对较大。

血常规检查

大多数患者会有血小板、白细胞增多,红细胞、血红蛋白减少。

病理检查

受累组织的活检是类风湿性血管炎诊断的金标准。一次病理活检阴性不能排除类风湿性血管炎的诊断。

影像学检查

CT、核磁检查有助于了解各器官病变情况,明确有无并发症或与其他疾病鉴别诊断。

通过患者确诊有类风湿性关节炎,出现皮肤破溃、手指、足趾皮肤苍白、乏力、发热、体重减轻、胸闷、胸痛等临床表现,考虑有类风湿性血管炎的可能。

补体、抗体检测发现补体C3下降,核周型抗中性粒细胞胞质抗体阳性;类风湿因子检查可见高滴度类风湿因子,尤其是类风湿因子IgA;炎性标志物检测可见红细胞沉降率和C反应蛋白升高,可明确诊断。

类风湿性血管炎的治疗以药物治疗为主,传统的糖皮质激素治疗失败后可应用生物制剂靶向治疗。常用的药物有泼尼松、环磷酰胺等,对于长期持续治疗的患者应施行宣教。

糖皮质激素

糖皮质激素是血管炎的基础治疗,有抗炎及免疫抑制的作用。如泼尼松,大剂量应用可引起糖尿病、消化道溃疡、性腺抑制、库欣综合征等疾病,可并发感染。有高血压、血栓、消化道溃疡、精神病、心肌梗死、青光眼等患者一般不易使用。

免疫抑制剂

凡是合并重要脏器受累者,除糖皮质激素外还应及早加用免疫抑制剂。

环磷酰胺

疗效明确,不良反应多且严重,如骨髓抑制、性腺抑制、泌尿系肿瘤等。应用过程中必须监测血常规、肝功、性腺功能等。

甲氨蝶呤

本药有致畸性,妊娠及哺乳期禁用;有致癌性,长期服用后有潜在导致继发性肿瘤的危险;全身极度衰竭或并发感染时禁用本品。

硫唑嘌呤

不良反应有致敏、致畸、骨髓抑制、恶心、脱发等。治疗前及治疗中都应监测血常规、肝功能。孕妇及哺乳期妇女禁用。

生物靶向药物

利妥昔单抗

是一种单克隆抗体,能特异性地结合某抗原,从而启动免疫反应。可以用于类风湿性血管炎、中血管炎等治疗。严重心衰、严重活动性感染或免疫应答严重损害的患者,妊娠及哺乳期腹女禁止使用此药。

托珠单抗

可用于治疗难治性大动脉炎、类风湿性血管炎等。使用此药发生严重感染的风险增高可导致住院或死亡。

该病无需手术治疗。

类风湿性血管炎病的预后与受累血管的大小、种类、部位有关,不能治愈,5年死亡率可达40%,需要患者数周至数月到医院就诊。

类风湿性血管炎病不能治愈。

类风湿性血管炎的出现提示类风湿性关节炎预后不良,5年死亡率可达40%。

患者长期治疗应定期复诊,根据病情数周至数月间隔不等,复诊调整用药方案,监测药物浓度及不良反应。

类风湿性血管炎合并多系统损害及各种并发症,饮食上要注意与临床症状及病理改变相关的方面,辅助疾病的治疗,可以多补充维生素,预防骨质疏松,还要禁烟酒、低盐、低脂饮食。

禁烟、禁酒,长期吸烟可引起血管病变,加重血管炎本身的病理改变;患者服用糖皮质激素治疗,如果饮酒可增加消化道出血风险。

长期应用糖皮质激素治疗可出现高血压、血脂异常、糖尿病等不良反应,注意相关疾病的饮食控制,如低盐、低脂糖尿病饮食。

长期应用糖皮质激素患者应补充维生素D,预防骨质疏松。

类风湿性血管炎患者的日常护理主要在于规范的药物护理,必要的心理疏导以及病情变化的监测,注意类风湿性血管炎患者关节功能的恢复,同时还要预防感染,防止病情加重。

口服用药

此类疾病长期应用药物治疗,应注意规范用药,注意药物的不良反应,定期复查血常规、肝功能、血药浓度等相关指标,激素类药物要遵医嘱应用,酌情减量,不可自行调整用药或停药。

锻炼活动

有关节活动障碍、生活不能自理者,给予日常生活的护理;对于未完全丧失运动功能者,进行功能锻炼,恢复基本自理能力。

患者可出现多器官受累的症状,且病程漫长,有出现严重并发症的风险。家属应对患者进行心理疏导,让其了解所患疾病,明确积极治疗的益处,提高医从性。并且通过日常耐心的交流,使患者拥有健康、积极的心境。

对于已经确诊类风湿性血管炎的患者应警惕类风湿性血管炎的发生,现今无特异性的实验室筛查,对于出现指、趾末端血管炎的患者高度警惕此病。

类风湿性血管炎目前病因不明,无有效的预防措施。

4867点赞

参考文献

[1]葛均波,徐永健.内科学[M].第八版.北京:人民卫生出版社,2014:808-842.

[2]沈桂芬,周丽玲.系统性血管炎的分类[J].中国实用内科杂志,2020,40(04):265-269.

[3]李春英,张丽华.血管炎生物制剂的研究进展[J].中华老年多器官疾病杂志,2020,19(01):77-80.

[4]李振彬,靳韬.系统性血管炎眼受累[J].中国实用内科杂志,2020,40(04):275-278+281.

[5]陈丽明,石小乐.类风湿血管炎2例分析并文献复习[J].实用临床医学,2016,17(06):13-15+17.

[6]朱悦.内皮细胞活化与类风湿性血管炎病理机制研究进展[J].安徽医科大学学报,2020,55(07):1147-1150.