脊髓小脑变性

脊髄小脑变性症是以共济失调症状为主要表现的缓慢进行性神经系统变性疾病。症状包括共济失调、帕金森病症状以及自主神经症状等多种类型。该病目前缺乏有效的根治性治疗手段,主要是对症支持及康复治疗,可改善症状,适当延缓运动障碍症状的进展。经过积极治疗,患者一般可以改善症状,提高生活质量,需要定期进行复诊。

- 就诊科室:

- 神经内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Spinocerebellar Degeneration

- 疾病别称:

- 脊髓小脑变性病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 痴呆

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 共济失调、构音障碍

- 好发人群:

- 有家族史的人群

- 常用药物:

- 促甲状腺激素释放激素

- 常用检查:

- 头部CT检查、头部MRI检查、神经电生理检查、基因检测

脊髄小脑变性症病因尚未明确,可能与遗传因素、环境因素以及部分疾病有关。本病好发人群为有本病家族史者。

本病呈常染色体隐性或显性遗传,家族性患者发病年龄呈遗传早现现象,部分散发病例病因不明。

通常30~40岁隐匿起病,缓慢进展,也有儿童期及70岁起病者,其中脊髓小脑性共济失调较为常见。大多数是脊髓小脑性共济失调1、2、3、6、7和8亚型,其余类型很少见,仅在少数家族中有报道。脊髓小脑性共济失调发病与人种有关,脊髓小脑性共济失调1和脊髓小脑性共济失调2在意大利和英国多见,脊髓小脑性共济失调3常见于日本、中国、徳国和葡萄牙。

有本病家族史的人群

本病有家族性发病特点,且有遗传早现现象。

脊髄小脑变性的典型症状为共济失调,以下肢为主。上肢共济失调和构音障碍也是早期症状,可伴有深感觉障碍、眼部症状、痴呆、帕金森样症状、周围神经病等。通常在起病10~20年后不能行走。

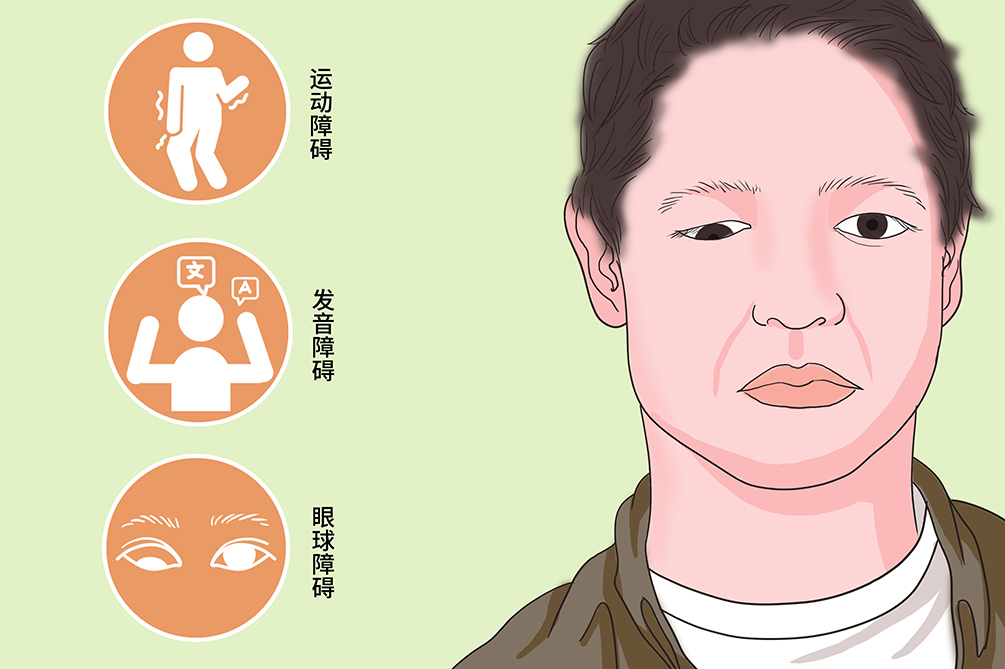

运动障碍

下肢共济失调常为首发症状,表现为易跌倒、走路摇晃,上肢共济失调也是早期症状。

发音障碍

发音速度慢、发音不清、含糊间断、爆发性语言。

眼球障碍

眼球扫视变慢、眼震。

患者可出现走路不稳、肢体晃动、反应迟钝等情况。

发音含糊不清,眼球转动不灵活,肌肉不协调,影响正常生活,可能还会发生吞咽障碍。

肢体乏力、卧床不起,无法正常与人交流,甚至失去意识。

锥体外系症状

如帕金森样的表现,如运动迟缓及肌张力增高、舞蹈症等不随意运动。

锥体系症状

表现为痉挛、腱反射亢进、病理反射、肌力下降。

植物神经损害

表现为直立性低血压、膀胱直肠功能障碍、发汗异常、阳萎、Hornor症等。

随着患者病情不断发展,可能发展为痴呆,生活完全不可自理,语言及运动系统受到严重影响。

当脊髓小脑变性患者具有相关疾病家族史,出现走路摇晃、步基宽、易跌倒。双手笨拙及意向性震颤、辨距不良等情况时,需及时前往神经内科门诊就医,完善基因检测及相关神经影像学检查确诊。本病需要与肿瘤、血管病、炎症、脱髓鞘等疾病相鉴别。

有本病家族史者建议行基因检查协助确诊,根据症状出现及进展,进一步完善相应检查。

具有本病家族史者,可在医生指导下,进行必要的基因筛查及遗传咨询。

已经确诊患者,需定期检测各项指标,如发生呼吸困难等时应立即就医。

本病大多数患者于神经内科就诊。

是否出现走路摇晃、步基宽、易跌倒情况?

有无相似疾病家族史?

既往有无其他的病史?

有无特殊毒物接触史?

有无肿瘤病史和(或)家族史?

实验室检查

基因检测,确诊遗传性SCA及区分亚型应进行分子遗传学检查。

血常规、生化、脑脊液常规检查,可作为与其他相关疾病,如乙醇中毒、血管性疾病等鉴别的依据。

辅助检查

在影像学上,通过头部CT、MRI了解小脑及脑干是否发生萎缩,且随病型及病期的不同而不同。

进行神经电生理检查,观察脑干诱发电位是否出现异常。肌电图是否出现周围神经损害的表现。

根据共济失调病史及家族史,构音障碍、锥体束征及其他相关伴随症状和体征,结合神经影像学的资料可作临床诊断,分子遗传学检査有助于确诊。

CT或MRI可以显示小脑萎缩,有时可见脑干萎缩,且有助于除外血管性疾病、肿瘤、脱髓鞘等。

脑干诱发电位可以出现异常。

肌电图可有周围神经损吿表现。

脑脊液生化检査多数正常。

确诊脊髄小脑变性症及区分亚型应进行分子遗传学检查。

该疾病进行影像学检查可以明确观察到萎缩情况,该疾病暂不需要与其他疾病进行鉴别。

脊髄小脑变性尚无特异性治疗方法,长期对症治疗可以缓解症状。应用金刚烷胺可以改善共济失调症状,左旋多巴以缓解强直等锥体外系症状。康复训练、物理治疗及辅助行走可能有助于改善生活质量。进行遗传咨询对了解下一代的发病情况有所裨益。

促甲状腺激素释放激素

对运动失调唯一认可的药物为促甲状腺激素释放激素。促甲状腺激素释放激素的作用是通过促进脑内去甲肾上腺素的代谢而改善失调症状。给药途径包括肌肉及静脉两种,为方便治疗,目前开发了口服剂。

抗痉挛药

对于痉挛,可口服肌松剂、抗痉挛药,但可能出现肌力低下、困倦等副作用。

多巴胺、抗胆碱药物

对于挛缩,可给予L-多巴、多巴胺、抗胆碱药物等,开始时有效,但随时间延长均无效。

麦角胺、去甲肾上腺素前体物质

对植物神经症状,待别是直立性低血压,选择药物为麦角胺、选择性α1受体激活剂、去甲肾上腺素前体物质、间接交感神经兴奋剂、氟氢可的松等。给药时对卧位高血压患者要予以重视。对于排尿障碍者用副交感神经兴奋药、α1交感神经阻断剂、抗胆碱药物等,但单纯药物疗法效果不好,需要间断导尿。

手术治疗并非针对病因的根治性治疗。

气管切开

随病情进展,可出现声带麻痹,这是吸气性喘鸣、睡眠呼吸暂停综合征、猝死的主要原因,有必要早期诊断及治疗。治疗上施行气管切开,夜间鼻罩持续正压呼吸有效。

康复训练

通过医师指导下的康复训练、物理治疗以及辅助行走,帮助患者恢复运动能力以及身体适应能力,尽可能的回归生活。

脊髄小脑变性症目前不能治愈,只能通过对症治疗缓解症状,一般不影响自然寿命,但出现并发症时可引起呼吸暂停、猝死。患者需要定期复查常规生化指标、神经电生理检查、MRI及CT检查。

脊髓小脑变性暂不能治愈,对症治疗可缓解症状。

未有足够循证医学证据证明该疾病本身对患者自然寿命有影响,但随病情进展及声带麻痹等并发症的出现,可出现吸气性喘鸣、睡眠呼吸暂停综合征及猝死。

定期随诊,在巩固治疗的第1~2个月复诊,复查常规生化指标、神经电生理检查、MRI及CT检查,根据症状改善情况调整用药。

患者应注意饮食调节,合理、均匀地分配各种营养物质,加强营养支持,以促进患者症状改善,如减少食品,多食用高纤维素类食物以及控制食量和总热量。

对于脊髓小脑变性症的患者,家属要格外关注日常生活,对改善患者的生活质量有重要意义。复诊时应遵医嘱根据症状进展情况,做常规生化及相关神经影像学检查,根据结果,以便调整用药。需要特别注意的是,日常要对本病患者加强看护,防止摔倒。

对运动失调中度以上者步行器要附有重物,室外活动时要用轮椅。

患者洗浴的裕池要有槽沿或把手以免滑倒。

做家务及进餐时,物品要有吸盘且较重。

对沟通障碍者(如写字障碍)要利用书写助具,让其写大字。

对需要支具者,如不经过跌倒这一阶段,患者接受拐杖、轮椅也较困难。从医疗角度讲,不要勉强。

患者肢体运动障碍较为明显,故需加强看护,防止摔倒。

有家族史的健康人应及早进行基因检测,预防和延缓疾病发生发展。结婚、生育时应积极进行遗传咨询和产前诊断。

有遗传背景者,避免近亲结婚,进行遗传咨询、携带者基因检测及产前诊断和选择性人工流产等,防止患儿出生。

4565点赞

参考文献

[1]王维治,王拥军.神经病学.[M].北京:人民卫生出版社,2013:1830-1872.

[2]贾建平,陈生弟.神经病学.[M].北京:人民卫生出版社,2013:387-395.

[3]席延荣,刘燕玲.脊髓小脑变性症导致运动失调的治疗及康复护理[J].国际护理学杂志,2000,019(005):209-212.

[4]曾胜,唐北沙,王俊岭.脊髓小脑性共济失调SCA36亚型的临床及遗传学研究进展[J].中华医学遗传学杂志,2015,032(006):886-889.

[5]王东浩,黄艳梅,杨保胜.脊髓小脑性共济失调的基因诊断及治疗研究进展[J].新乡医学院学报,2016,033(007):639-641.

[6]朱泽宇,曹立.脊髓小脑性共济失调干细胞移植治疗进展[J].国际神经病学神经外科学杂志,2018,45(02):90-94.