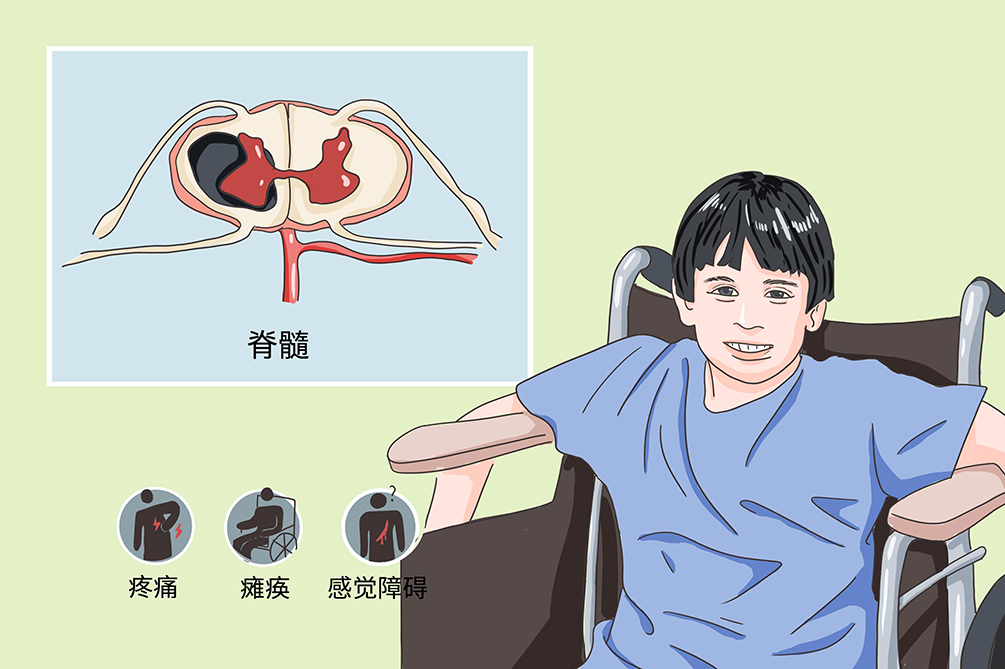

小儿脊髓前动脉综合征是脊髓血管病的一种表现类型,发病在脊髓前2/3区域,又称之为脊髓前2/3综合征。是指脊髓前动脉发生闭塞导致脊髓某些部位缺血坏死,从而导致瘫痪、感觉障碍和大小便功能障碍等症状。首发症状为突发病损水平相应部位根性疼痛或弥漫性疼痛,起病时表现为弛缓性瘫,休克期后转变为痉挛性瘫。治疗不及时可能会留下终身残疾,经过正规治疗,部分患儿能独立行走,生活质量相对下降。

- 就诊科室:

- 儿科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Anterior spinal artery syndrome in children

- 疾病别称:

- 脊髓前动脉壁闭塞综合征、Beck综合征、Davison综合征

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 呼吸衰竭、压疮

- 治疗周期:

- 持续长期治疗

- 临床症状:

- 肢体瘫痪、痛觉及温觉丧失、疼痛

- 好发人群:

- 年长儿

- 常用药物:

- 阿托品、低分子肝素、西咪替丁

- 常用检查:

- 核磁共振、CT检查、脊髓血管造影

小儿脊髓前动脉综合征可根据梗塞部位分为上胸段、中胸段、下胸段。中胸段和下胸段多见,主要是此处动脉较细。

小儿脊髓前动脉综合征主要由脊髓前动脉或中心动脉的血管阻塞引起,血管阻塞以栓塞多于血栓,主要病因包括感染、外伤、肿瘤、血管畸形等。

感染

小儿脊髓前动脉综合征可能与感染有关,如急性化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、结节性动脉周围炎以及梅毒感染。病毒和细菌毒素可引起管壁损害,进一步引起血栓,从而导致小儿脊髓前动脉综合征。

外伤

小儿好动容易受外伤,当伤及背部或颈部时,可能引起颈部或背部受伤,造成脊髓、脊椎等结构受损,进而引起脊髓前动脉损伤或闭塞,出现小儿脊髓前动脉综合征。

血管畸形

先天发育畸形,如狭窄、扩张、膨大等,导致血管瘤、动静脉畸形。可导致血管功能异常,或者容易破裂、形成血栓,如果脊髓前动脉或在其之前的动脉发生闭塞,可会出现小儿脊髓前动脉综合征。

肿瘤

脊髓周边存在肿瘤,瘤体长大后压迫脊髓前动脉,可导致小儿脊髓前动脉综合征。

血液异常

血液成分异常或者血液粘滞度升高,容易导致血液中产生血栓,血栓将脊髓前动脉堵塞,可能产生小儿脊髓前动脉综合征。

高血压、糖尿病、高危运动以及脑血管病史,容易诱发小儿脊髓前动脉综合征。

小儿脊髓前动脉综合征是小儿的一种罕见病,国内尚无权威流行病学统计数据。

年长儿,小儿脊髓前动脉综合征好发于年长儿。

高血压患儿,高血压患儿容易出现血管异常,容易引发小儿脊髓前动脉综合征。

糖尿病患儿,某些小儿存在糖代谢异常,可能在小时候就出现Ⅰ型糖尿病,而糖尿病本身是心血管疾病的高危因素,可能引起血栓形成等血管危险事件的发生,发生在脊髓前动脉可出现小儿脊髓前动脉综合征。

小儿脊髓前动脉综合征典型症状为疼痛、瘫痪、感觉障碍,其他症状有尿潴留或尿失禁等尿便障碍。并发症有呼吸衰竭、压疮、低血压、肺炎等。

疼痛

本病的首发症状为突发病损水平相应部位的根性疼痛或弥漫性疼痛,以中胸段或下胸段多见,通常可在短期内减轻或消失。

瘫痪

患者起病时表现为弛缓性瘫,患者不能随意运动,休克期后出现痉挛性瘫,患者肌张力增高,无法自主运动。

感觉异常

患儿身体某个水平面以下的感觉异常,通常是痛觉和温度觉感觉丧失,但是深感觉和触觉保留。深感觉主要是对自身关节、肌肉等深部组织位置的感觉。

患者尿潴留或尿失禁等尿便障碍较明显,病变节段以下可能出现不出汗。

呼吸衰竭

当脊髓前动脉闭塞部位发生在颈部,可能会出现呼吸肌麻痹,患儿不能自主呼吸,短时间内可发生呼吸衰竭。

压疮

患者长期瘫痪卧床,不能经常活动肢体,可能会出现压疮。

肺炎

患者长期瘫痪卧床,容易引起肺部感染,从而并发坠积性肺炎。

低血压

患者截瘫后全身肌肉不受脊髓支配,容易发生血溶量减少而出现低血压。

突然出现截瘫、后背中线疼痛、痛温觉障碍、大小便异常等需要及时就医。如果出现呼吸突然停止,需要立即拨打120就医。患儿可就诊于儿科或急诊科,通过磁共振检查、CT检查等进行确诊,要与急性脊髓炎进行鉴别。

患儿出现截瘫、后背中线疼痛、大小便异常需要及时就医。

患儿出现呼吸突然停止,需要立即就医。

应该就诊于儿科、急诊科。

疼痛部位和持续时间?

目前都有什么症状?(如不排尿、不大便等)

是否有以下症状?(如呼吸困难等症状)

既往有无其他的病史?

是否感觉和温觉障碍?

磁共振检查

磁共振检查有助于医生评估患儿的脊髓损伤程度以及恢复的可能性,及时发现病因。

CT检查

CT检查效果不如磁共振,但是可以发现脊椎是否有异常,有助于发现病因。

血管造影

血管造影是诊断本病的金标准,同时还能诊断诱发本病的血管异常部位,很好地显示体内血管的形态,有助于医生发现血管性病因,也能确定脊髓前动脉闭塞发生的部位。

其他检查

尿糖测定、血糖测定、口服葡萄糖耐量试验、糖化血红蛋白和糖化血浆白蛋白测定、胰岛细胞功能检查。由于糖尿病是本病的高危因素,这些检查能判断患儿是否存在糖尿病这一危险因素。

患儿出现肩背部疼痛、截瘫、痛温觉异常。

血管造影检查发现脊髓前动脉闭塞,可确诊小儿脊髓前动脉综合征。

急性脊髓炎

患儿病前多有接诊疫苗或感染史,起病不如小儿脊髓前动脉综合征急,无急性疼痛等首发症状,脑脊液细胞数明显增加,预后相对较好。

多发性硬化

本病病灶多发,病程常有缓解和复发,首发症状常为视力下降、肢体感觉异常,无明显的急性疼痛。激素治疗有效,脑脊液中免疫球蛋白增高,通过典型症状以及影像学检查、脑脊液检查可以鉴别。

小儿脊髓前动脉综合征比较罕见,目前没有特异的治疗方法,主要治疗原则是对病因进行治疗。控制危险因素,处理并发症,包括药物治疗、手术治疗等,一般需要长期持续治疗。

阿托品

对伴有心动过缓的患儿可以使用,可以提高心率。

低分子肝素

低分子肝素可以防止瘫痪患儿深静脉血栓形成,也可预防肺栓塞。

质子泵抑制剂

常用药物西咪替丁,可预防应激性溃疡,减少胃酸分泌,保护胃黏膜。

皮质类固醇药物

如强的松、泼尼松龙等,可减轻脊髓水肿,但一般不推荐使用,在不明确脊髓缺血或其他原因的时候可能会使用。

链激酶和尿激酶

二者可以溶解血管内形成的血栓,对于病因是血栓形成的患儿适用。其他患儿,尤其是存在血管畸形的患儿不能使用。

脊椎修复术

如果是脊髓外伤引起的小儿脊髓前动脉综合征,需要手术修复脊椎。

椎管成形术

如果是先天性椎管狭窄的患者,可进行椎管成形术。

肾动脉介入手术

高血压为本病的高危因素,对于有先天性肾动脉狭窄的患儿,该手术能扩张肾动脉,改善高血压,预防复发。

血管切除吻合手术

对于存在血管畸形的患儿,该手术能修复畸形血管。

体外起搏

对于心跳太慢的患儿,药物治疗无效可以考虑安置起搏器,可促使心跳恢复正常。

导尿

患儿常有排便障碍,导尿可帮助患儿排小便。

胸部物理治疗

胸部物理治疗能帮助患儿排出痰液,预防肺不张和肺炎。

小儿脊髓前动脉综合征经过积极治疗,虽不能完全恢复,但部分患儿可以改善功能,如站立、行走,提高生存质量。少数患儿可能出现终身残疾,严重的也可能会抢救无效死亡。

小儿脊髓前动脉综合征不能彻底治愈。

小儿脊髓前动脉综合征生存时间,与治疗和病情严重程度密切相关,极少数患儿治疗不及时可在短期内死亡。

治疗不及时的患者可遗留终身瘫痪,生活质量受到严重影响。

一般需要定期复查,一般半年至一年复查一次,主要复查磁共振,观察脊髓的恢复情况。

小儿脊髓前动脉综合征注意营养要均衡,食物种类越多越好,适量增加蛋白质、维生素的摄入,避免进食过于辛辣刺激、不易消化的饮食。

不能吃生、冷、硬的食物。

不吃油腻、太咸、太甜、辛辣刺激性食物。

术后患儿应清淡饮食,并补充优质白质(乳制品、鱼虾类),可以促进伤口愈合。

多进食粗纤维饮食,如蔬菜和水果以及粗粮。

小儿脊髓前动脉综合征患者术后应加强护理,勤翻身,注意卫生,帮助患儿被动活动肢体,给患儿创造良好的生活环境,预防压疮和肺炎的发生。

注意休息,避免劳累。

每天给孩子用温水擦拭身体,勤翻身,以免出现压疮。

不能独立行走的患儿要借助轮椅。

手术后的患儿要保持伤口清洁,防止感染。术后应卧床休息一段时间后开始逐渐活动。外伤术后患儿,尽量不要弯腰,防止骨折不愈合。

若出现身体某些部位(如皮肤、鼻腔等)自发出血等严重不良反应,应立即停药并咨询医生。

对于小儿脊髓前动脉综合征的预防,主要是避免外伤、炎症等,积极治疗糖尿病、高血压等原发疾病。

合理饮食,适当锻炼,增强抵抗力,规律作息,不过于劳累。

合理规范用药,不能盲目服用药物,避免对血管的损伤。

不要飙车、攀爬、做高危运动。

发现疾病要积极治疗,如高血压、糖尿病。

患有先天性肾动脉狭窄的儿童,应该尽早进行肾脏动脉介入手术,可扩张肾动脉,改善高血压。

4768点赞

参考文献

[1]贾建平,陈生弟.神经病学第8版.[M].北京:人民卫生出版社,2018.

[2]魏玲,赵凤临.脊髓前动脉综合征2例[J].中华实用儿科临床杂志,2006,21(6):347-347.