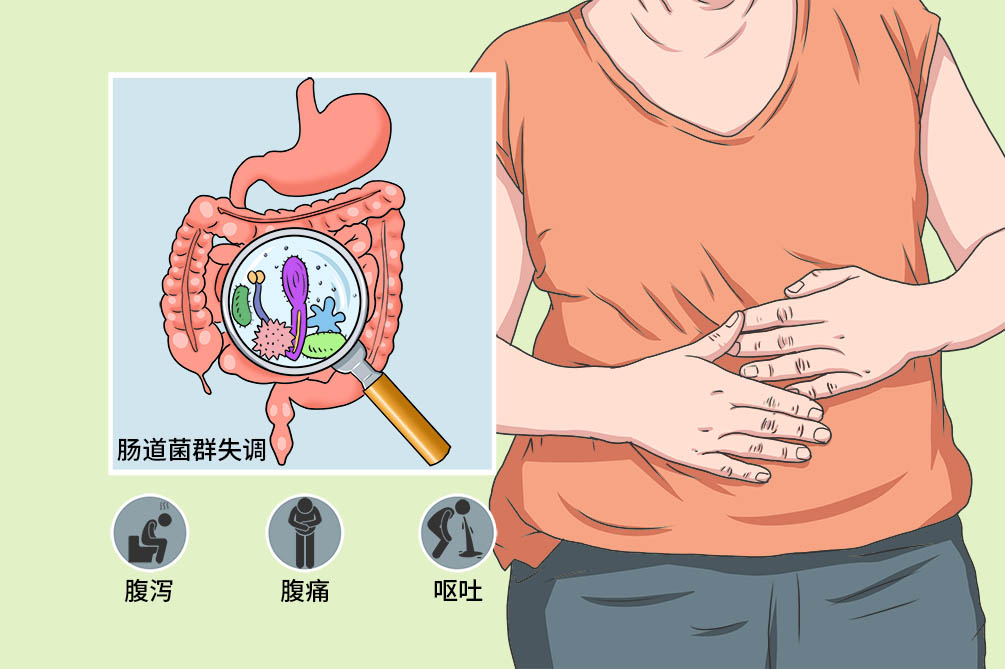

肠道菌群失调症

肠道菌群失调症是指在年龄、饮食、滥用药物等因素的作用下,由于敏感肠菌被抑制,未被抑制的细菌便乘机繁殖,从而引起菌群失调,导致正常生理组合被破坏,产生病理性组合,引起临床症状。患者主要表现为腹泻、腹痛、腹胀,有肠鸣音,可伴有发热、恶心、呕吐等症状。本病治疗关键点在于纠正失衡的肠道微生态环境,恢复肠道正常菌群。

- 就诊科室:

- 消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- alteration of intestinal flora

- 疾病别称:

- 肠道微生态失衡

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠易激综合征、多器官功能衰竭、炎症性肠病

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

- 腹泻、腹胀、腹痛、恶心、呕吐

- 好发人群:

- 老年人、婴幼儿、长期使用广谱抗生素人群、重症患者

- 常用药物:

- 乳酸菌素、蒙脱石散

- 常用检查:

- 便常规、结肠镜检查

根据严重程度分类

Ⅰ度

是指患者临床症状比较轻微,或者没有临床症状出现,通常病变可逆,去除致病因素后即可恢复好转。

Ⅱ度

患者的临床症状比较明显,而且是不可逆的,即去除病因常不能恢复正常的肠道菌群状态。

Ⅲ度

是指肠道正常菌群被过度繁殖的“过路菌”替代,患者有显著的感染症状,故又被称为菌群交替症。

根据发病特点分类

比例失调型

是指肠道内的菌群比例失调,正常菌群数量减少或被抑制而消失,非定殖菌增多,从而引起感染症状。

定位转移型

又称易位,是指肠道细菌及其产物越过肠道黏膜屏障向肠系膜淋巴结、肝、脾、肾等肠外组织迁移的过程。

自身感染型

是指因各种原因导致人体抵抗力下降,肠道正常菌群转化为条件致病菌引起的机体感染。

引起肠道菌群失调症的原因很多,通常认为是一种或多种因素,促使肠道菌群种类、数量、比例等发生变化从而致病,主要致病因素包括药物、饮食、年龄、肠道动力异常及免疫功能障碍等。

饮食因素

饮食可使粪便菌丛发生明显改变,运用测定细菌酶类的方法研究菌丛代谢活性的结果表明,饮食可使粪便菌丛发生明显改变。无纤维食物能促进细菌易位。纤维性食物能维持肠黏膜细胞的正常代谢和细胞动力学。加入纤维的低渣饮食,对保存肠的结构和功能有好的效果。食物纤维能减少细菌易位,但不能使屏障功能恢复至正常。

药物因素

该因素是导致肠道菌群失调症最常见的原因,如大量使用广谱抗生素或使用免疫抑制剂、细胞毒性药物、激素、抗肿瘤药物等,均可以抑制肠道敏感菌,使耐药菌过度增殖,从而导致肠道菌群失去平衡。

年龄因素

随着年龄的增高,肠道菌群的平衡可发生改变,表现为双歧菌减少、产气荚膜梭菌增加,前者有可能减弱对免疫机能的刺激,后者导致毒素增加使免疫受到抑制。老年人如能维持年轻时的肠道菌群平衡,也许能够提高免疫能力。另外,婴幼儿免疫力低下,也容易患此病。

胃肠道免疫功能障碍

胃肠道正常免疫功能来自黏膜固有层的浆细胞,浆细胞能产生大量的免疫球蛋白,即分泌型IgA,此为胃肠道防止细菌侵入的主要物质。一旦胃肠道黏膜合成单体,或双体IgA,或合成分泌片功能发生障碍,致使胃肠道分泌液中缺乏分泌型IgA,则可引起小肠内需氧菌与厌氧菌过度繁殖,从而造成菌群失调,引起慢性腹泻。

肠道动力异常

一般正常情况下,有规律的肠道运动是维持肠道菌群平衡的重要机制,当小肠动力障碍时,食物推进速度变缓慢,细菌滞留时间过长,过度繁殖,则会导致肠道菌群失调。

疾病因素

患有炎症性肠病、肠易激惹综合征、肝炎、脂肪肝、糖尿病等原发性疾病,也可以导致肠道菌群失调。

长期应用抗生素、免疫抑制剂等药物可以诱发肠道菌群失调症,手术、外伤、化学物品、应激状态等也可诱发肠道菌群失调症。

近年来,因肠道菌群失调而导致临床发病几率约为2%~3%。肠道菌群失调症属于临床常见病,可发生于各个年龄阶段人群,多见于老年人和婴幼儿。

有外伤、重症感染以及接受放疗和化疗的患者。

长期大量使用广谱抗生素、免疫抑制剂、激素、抗肿瘤药物。

老年人和婴幼儿。

长期高脂低渣饮食患者。

肠道菌群失调症主要表现为腹泻、腹痛、便秘、肠鸣等症状,同时可伴有发热、呕吐、电解质紊乱、低钾血症、低蛋白血症以及上消化症状,由抗生素过度使用所致的小儿肠道菌群失调中,以腹泻、腹痛、脱水为主。

Ⅰ度菌群失调

也称潜伏型微生态失衡,只能从细菌定量检查上发现菌群组成有变化,临床上无或仅有轻微表现,此为可逆性改变,去除病因后菌群失调可自然恢复。

Ⅱ度菌群失调

又称局限微生态失衡,不可逆,在临床上可有慢性肠炎、慢性痢疾等疾病的表现,如慢性腹泻、腹痛等,去除病因后仍维持菌群失调状态不能恢复。

Ⅲ度菌群失调

肠道的正常菌群大部分被抑制,而少数条件致病菌过度繁殖,临床表现病情急且重,甚至出现休克症状,多发生在长期大量应用抗生素、免疫抑制剂、细胞毒性药物、激素、射线后,或患者本身患有糖尿病、恶性肿瘤、肝硬化等疾病。

肠道菌群失调症是很多因素导致的共同表现,可伴有腹泻、腹痛、呕吐、发热、消化不良、消瘦或水肿等症状,当持续腹泻时可引起水电解质紊乱及酸碱平衡失调,严重者水分丢失过多将出现休克症状。

肠易激综合征

肠易激综合征是一组持续或间歇发作,以腹痛、腹胀、排便习惯和大便性状改变为临床表现,而缺乏胃肠结构和生化异常的肠道功能紊乱性疾病,是发病率最高的人类功能性肠道疾病,肠道菌群失调与肠易激综合征关系密切。

多器官功能衰竭

多器官功能衰竭是指机体在经受严重损害后,发生两个或两个以上器官功能障碍,甚至功能衰竭的综合征。肠道菌群失调可导致由细菌和内毒素移位引发的内毒素血症和内源性感染,因是源于患者身体内部产生的感染,毒素来源难以切断,不断使肝脏及肠道的白细胞系统处于激活状态,从而引起并促进炎症介质的瀑布反应,造成组织广泛损伤,导致多脏器功能不全,引起多脏器功能衰竭。

糖尿病

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病,高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。关于肠道菌群失调对胰岛细胞功能受损具体的作用机理尚未明确,截止至现在,相关研究包括生长因子学说、短链脂肪酸学说、内毒素学说、胆汁酸学说等。

炎症性肠病

炎症性肠病简称是一种特殊的慢性肠道炎症性疾病,克罗恩病和溃疡性结肠炎为其主要表现形式。炎症性肠病患者多存在肠道菌群失调,多发生于回肠、直肠、结肠等与细菌接触较多的部位,侵袭性细菌在肠道内过度生长,导致肠道内抗原过多引起炎症反应,从而使肠道自我修复能力下降并失去完整性。

肠道菌群失调症是一种较常见的胃肠道病理状态,病因较多,患者在出现相关症状后需要及时就医,而不应自行使用药物。尤其是广谱抗生素,可能会加重病情,导致更为严重的并发症。

患者长期或反复出现腹痛、腹胀、腹泻时,应及时就医。

频繁大量腹泻、腹痛,伴有严重脱水等症状时,一定要立即就医。

伴有发热、乏力、疲倦、食欲减退、消瘦等全身症状,或出现其它严重、持续或进展性症状体征时,应立即就医。

大多患者优先考虑去消化内科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症时,可立即前往急诊科就诊。

因为什么来就诊的?

这种不适症状持续多久了,大便后不适感有没有缓解?

大便的性状是怎样的,有腹泻和便秘等情况吗?

除了腹部不适外,有发热、乏力等全身症状吗?

近期吃的食物大致有哪些,有没有吃生冷、辛辣刺激等食物?

近期有没有服用过药物,服用了些什么药?

既往有无其他病史?

便常规

利于判断是否有肠道感染或消化道出血,进行涂片检查可分析菌群类型及数量。

结肠镜检查

可直接观察消化道情况,可见肠黏膜是否呈弥漫性充血、水肿、血管分支模糊不清或消失,有无散在的糜烂溃疡、出血及黄色假膜附着。

血液检查

包括血常规、肝功能等检查,有利于鉴别肠道菌群失调症和其他疾病。

本病根据患者病史以及临床表现,如腹泻、腹胀、腹痛等可以初步诊断,根据以下实验室检查,如出现任何一项阳性即可诊断为本病。

粪便镜检球/杆菌比值紊乱。

粪便培养中计算B/E值<1。

粪便菌群涂片或培养中非正常细菌明显增多,甚至占绝对优势。

食物中毒

患者常有致病源接触史,如毒蘑菇、过期食物等,食物中毒患者常会出现腹痛、腹泻等胃肠道症状,可对其近期食物进行毒物分析、粪便检验分析,则与肠道菌群失调症进行鉴别。

感染性腹泻

包括病毒(轮状病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒等)、细菌(大肠杆菌、沙门菌等)或寄生虫引起的肠道感染,感染性腹泻病原菌种类多,需要进行粪便检查及内镜检查进行鉴别。

能够引起肠道菌群失调症的基础病很多,如肝肾功能受损、胃肠功能紊乱、糖尿病等。只有积极治疗基础病,从根源解除,并辅以治疗肠道菌群失调,才可以保证身体的彻底康复,保证菌群失调不再复发。

去除诱因

肠道菌群失调的诱因有很多,如年龄、饮食、药物、肠道动力异常以及器官移植等,排除年龄等非可抗因素,其余因素均可人为控制,预防避免肠道菌群失调的发生,要未病先防,防患于未然。

合理使用抗生素

抗生素是导致肠道菌群失调的重要原因,合理使用抗生素可减少肠道菌群失调的发生,严格控制抗生素的剂量和使用时间是主要解决方法。

活菌制剂

目前常用的活菌制剂有嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、乳酸乳杆菌、芽胞乳杆菌、分叉乳菌、粪链球菌、大肠埃希菌、粪杆菌和枯草杆菌等,其中以分叉乳杆菌制剂疗效最好。

菌群促进剂

口服菌群促进剂,亦可达到扶植正常菌群的目的。如用乳糖扶植大肠埃希菌,用叶酸扶植肠球菌,儿童常用分叉杆菌因子促进分叉乳杆菌生长。

耐药性肠球菌制剂

日本目黑氏等采用增厚传代培养法获得了耐链霉素、红霉素、四环节、氨苄青霉素的肠球菌一类链球菌BIO-4R株。经动物和人体内试验表明,本菌具有耐多种抗菌素性,故能阻止其他菌群异常繁殖,防止菌群失调,改善大便性异常,且比以往单用抗菌素治疗疗效迅捷,并能防止粪链球菌BIO-4R株的耐药因子向大肠杆菌K-12株转移。

肠道菌群失调症,多采用保守治疗。除原发疾病合并有严重外伤、肿瘤、中毒性巨结肠、肠穿孔等特殊情况,一般不考虑手术治疗。

对施行大手术患者,手术前注意补充营养,亦可肌注丙种球蛋白以提高机体免疫机能。有研究表明,溃疡患者肌注人免疫球蛋白可使结肠内乳酸杆菌和双岐杆菌增加,某些条件致病菌减少。也可试用注射转移因子,免疫核糖核酸、胸腺素等,亦可用白细胞介素2.5万U/次肌肉注射,10天为一疗程,可连续应用。

轻度肠道菌群失调症患者去除病因后可自然恢复。如果出现明显腹痛、腹泻症状,患者常不能自愈,需要尽早接受治疗,一般预后较好。当患者出现严重呕吐、腹泻、脱水、电解质失衡等症状时,应立即就医,以防病情进展出现休克症状。

肠道菌群失调症经过规范治疗,通常能够治愈。

肠道菌群失调症一般不会影响自然寿命。

肠道菌群失调症患者应按时按量用餐,不暴饮暴食,起居规律,不吃过于生冷、辛辣、油腻等刺激性食物,多食用富含膳食纤维食物。

忌吸烟饮酒,禁咖啡、浓茶,禁食生冷、辛辣类食物。

宜食用富含益生元类食物,如洋葱、大蒜、豆类等食物,能够促进肠道益生菌生长。

宜食用富含果胶类食物,如苹果、香蕉等,能为肠道有益菌提供能量,同时抑制致病菌生长。

多食玉米、豆类、木耳、海带等富含膳食纤维的食物,利于维持肠道菌群的平衡。

肠道菌群失调症患者可通过饮食调理、规律作息、身体锻炼等方式,重建肠道菌群平衡,促进疾病的早日康复。在对症治疗的同时,注意对于原发疾病的治疗,避免擅自应用广谱抗生素。

遵从医嘱用药,尤其是抗生素、免疫抑制剂、糖皮质激素。

患者可以记录大便情况,如颜色、大便量、黏稠度、成形情况及便中是否带血等,评估病情进展情况,然后咨询医师,根据病情调整治疗方案。

积极锻炼,保持心情舒畅。

肠道菌群失调症主要与饮食、药物、疾病等有关,所以根据其病因可以进行预防。如积极治疗基础疾病,如胃肠功能紊乱、肝肾疾病、糖尿病等,及时纠正菌群的微生态环境失调,均利于预防本病发生。

对于手术、外伤、感染、肿瘤、放疗和化疗等患者,特别是危重症者,或长期大量使用广抗生素的患者要警惕肠道菌群失调,可早期进行肠道菌群分析检查,发现异常及时处理。

合理应用抗生素,对年老体弱、慢性消耗性疾病者,使用抗生素或者激素时,严格掌握适应症,最好能作药物敏感试验,选择最敏感的抗生素。

体弱者在用抗生素的同时,配合使用乳酸菌素或双岐杆菌活菌制剂及维生素B族或维生素C等,以防肠道菌群失调。

在大手术前应注意配合全身支持疗法,如提高营养、输血、肌注丙种球蛋白、服用维生素等。

保持良好的生活方式,注意养成良好的排便习惯,多食用膳食纤维食物。

参考文献

[1]陈灏珠,林果为,王吉耀.实用内科学[M].第14版.人民卫生出版社,2013.

[2]王溯源,陈慧娲.肠道菌群失调的临床研究进展[J].临床医药文献杂志,2019.

[3]刘慧,孙涛.肠道菌群失调的研究进展[J].医学综述,2014.

[4]王晓华,夏文涵.肠道菌群失调症的研究进展[J].实用临床医学,2007.