原发性腮腺淋巴瘤

原发性腮腺淋巴瘤是指起源于腮腺的一种少见恶性肿瘤,属于结外型非霍奇金淋巴瘤,是唾液腺淋巴瘤的常见类型。其发病率较低,属于罕见疾病,临床表现为无痛性肿大的包块,通常为单侧发病。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、血液科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- primary parotidean lymphoma

- 疾病别称:

- 腮腺MALT淋巴瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 脾功能亢进、贫血

- 治疗周期:

- 终身间歇性治疗

- 临床症状:

- 腮腺无痛性的肿块

- 好发人群:

- 高龄者、免疫力低下者、长期接触农药者、患有干燥综合征的老年女性

- 常用药物:

- 利妥昔单抗、环磷酰胺、表阿霉素、长春新碱、泼尼松片

- 常用检查:

- 病理检查、超声、CT、骨髓活检

根据病理类型不同,可分为黏膜相关结外边缘区B细胞淋巴瘤、滤泡淋巴瘤、弥漫大B细胞淋巴瘤。

根据病变侵袭范围可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期。

原发性腮腺淋巴瘤病因和发病机制至今未完全阐明,但研究表明其发病确实受多种因素的影响,例如慢性炎症、接触放射线、病毒感染以及经常暴露在烟雾、灰尘中和接触除虫剂等化学物质。

慢性炎症

炎症导致腮腺淋巴组织聚集,形成肌上皮腮腺炎,肌上皮腮腺炎表现为一种特殊综合征(干燥综合征),特点是角膜、结膜炎性干燥、黏膜干燥等,患有这种干燥综合征的女性更易患腮腺淋巴瘤。

病毒感染

丙型肝炎病毒(HCV)感染与腮腺、黏膜、淋巴样组织、淋巴瘤相关,且伴有HCV感染者预后较差。

化学因素

接触某些除虫剂或其他化学物质也可能导致肿瘤发生。

物理因素

该病可由辐射、电磁污染、家装中含有害物质等导致。

遗传因素

该病由于具有家族聚集性发病的案例,则可能与遗传有关,但不属于遗传病。

原发性腮腺淋巴瘤较罕见,暂无明确的流行病学数据。

年龄>50岁、各种原因造成的身体抵抗力低下的人群。

长期接触放射性以及农药等化学物质的人群。

年龄>50岁、患有干燥综合征的女性人群。

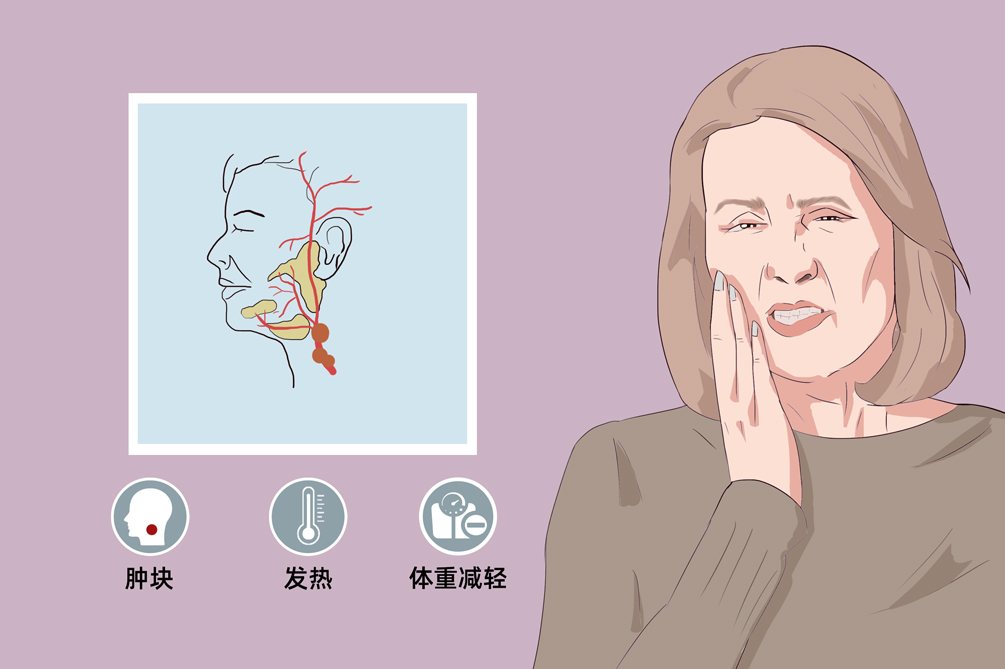

原发性腮腺淋巴瘤临床上缺乏特异性表现,早期难以与其他腮腺肿瘤相鉴别,极易误诊,大部分表现为腮腺区无痛肿块,几乎都有短期内腮腺迅速增大病史,极少数病例具有面神经麻木,同时伴有颈淋巴结肿大等。

典型症状为迅速增大的腮腺区肿块,肿块一般不痛,通常表现为两侧腮腺多发、弥漫散在小结节及结节灶,少部分可表现为单发肿块,边界清晰、密度信号均匀的肿块。

出现原因不明反复发热(38℃以上)、盗汗,患者原因不明的6个月内体重减少超过10%等。

极少数患者可有面神经麻木,有的出现颈淋巴结肿大等。

贫血

多是由于肿瘤继发骨髓受侵、脾功能亢进等原因导致,进行性贫血是预后不良因素,患者多表现乏力、运动力下降以及眼睑苍白等临床表现。

脾功能亢进

多是由于肿瘤发生肝脾受侵导致,肝脾受侵多是同时发生,或者是肝受侵发生在脾受侵之后。临床表现除肝脾肿大外,还会出现黄疸、食欲不振、体重减轻等。

对于近期出现腮腺区加速生长肿块的患者,尤其是既往体质情况差、有腮腺炎病史、年龄>50岁的患者,或者有长期接触放射性以及农药等化学品的患者,应该及时就诊,以明确诊断。

发现腮腺区出现快速增长肿块的人群应及时就医。

患有干燥综合征的女性,建议定期健康查体,尤其需要做腮腺超声等检查。

已经确诊原发性腮腺淋巴瘤的患者,若出现乏力、消瘦、皮肤瘙痒、骨骼疼痛时,应立即就医。

大多患者优先考虑去肿瘤科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如贫血、脾功能亢进等异常等,可到相应科室就诊,如血液科等。

腮腺肿块发现多久?是单侧还是双侧肿块?

肿块短期内增大明显吗?

目前有肿块疼痛,发热、消瘦、骨痛、乏力、食欲差等表现吗?

既往有无腮腺炎、干燥综合征等病史?

是否曾经就诊并接受治疗?

超声检查

主要是腮腺区肿块超声检查。

加强CT检查

主要检查部位包括胸、腹部、盆腔和腮腺区域,主要是评估肿瘤侵犯的范围。

颅脑MRI检查

主要是评估肿瘤是否发生脑部转移。

骨髓活检

主要是评估是否发生血液系统受侵。

病理学检查

腮腺淋巴瘤的确诊检查,多可以通过肿块切取活检标本来做出病理学的诊断。

有腮腺区快速增长、无痛性肿块的临床表现。

肿块病理学证实为黏膜相关结外边缘区B细胞淋巴瘤、滤泡淋巴瘤、弥漫大B细胞淋巴瘤。

当原发性腮腺淋巴瘤表现为单发肿块时,需与以下疾病鉴别:

腮腺癌

通常呈侵袭性生长,表现为形态不规则、密度不均的肿块,易破坏邻近周围骨质。

多形性腺瘤

CT增强扫描表现为缓慢延迟强化,可见坏死、钙化灶。

咽旁间隙肿瘤

累及腮腺,病变主体位于咽旁间隙,腮腺部分实质受累。

当原发性腮腺淋巴瘤表现为多发、散在小结节、结节时,需与以下疾病鉴别:

淋巴结反应性增生

多由损伤或感染引起,肿大淋巴结体积较小,当感染控制后,可以一定程度恢复。

转移瘤

表现为多发小结节、部分可融合、中央易坏死,可找到其他部位的原发恶性肿瘤病灶。

原发性腮腺淋巴瘤的治疗包括局部治疗及系统治疗,前者包括手术治疗及局部放疗,放疗推荐剂量40~45Gy,后者包括化疗、靶向药物治疗及手术与放、化疗结合的综合治疗。

对于发热的患者,可以考虑应用复方氨林巴比妥、新癀片等药物退热治疗。

对于化疗后出现胃肠道反应的患者,可以考虑应用胃复安等药物对症止吐治疗。

手术治疗是原发性腮腺淋巴瘤比较常用的治疗方法,但有的学者不推荐将其作为腮腺淋巴瘤的一线治疗方法。有的学者建议当病史、临床症状和体征以及辅助检查结果提示腮腺淋巴瘤时,可以行肿瘤及其周围部分腺体切除术保留面神经。术中行冰冻切片检查,初步确定淋巴瘤的诊断,术后根据肿瘤的病理类型及分子表型特点配合化疗,这样既有切除主要病变的局部治疗,又有针对全身的系统治疗,可以通过手术获取足够的组织病理、免疫病理以及肿瘤分子分型所需的组织标本,也可以避免局部放疗导致的放射性口干等并发症。

原发性腮腺淋巴瘤的放疗包括术后放疗和晚期病例的姑息性放疗,一般放疗推荐剂量40~45Gy。

化疗药物

原发性腮腺淋巴瘤常用化疗方案药物,包括环磷酰胺、表阿霉素、长春新碱、泼尼松等。常用方案为CHOP方案(环磷酰胺+表阿霉素+长春新碱+泼尼松)等。

出现B症状的患者(发热、出汗、体重减轻、皮肤痛、痒),应加强营养支持治疗、对症退烧等,例如补充蛋白质、服用阿胶等食物纠正贫血等。

放化疗后或者晚期进食受影响的患者,可以考虑静脉输注氨基酸、脂肪乳等加强营养支持。

对于化疗后出现骨髓抑制的患者,应用药物升高白细胞、血小板、血红蛋白等,必要时需要应用抗生素控制感染、输血治疗等。

靶向治疗:对于CD20阳性的原发性腮腺淋巴瘤患者,可以使用靶向治疗药物利妥昔单抗治疗,作为以CD20为靶点的单克隆抗体,它明显提高了B细胞淋巴瘤患者的生存率,对于腮腺淋巴瘤的治疗具有重要作用。

发病年龄、临床分期、血清乳酸脱氢酶水平、ECOG评分、B症状(发热、出汗、体重减轻、皮肤痛、痒)、结外组织受侵等因素为原发性腮腺淋巴瘤的预后风险因素,基于上述风险因素制订的国际预后指数评分系统,被广泛应用于淋巴瘤预后的评估。早期病例可以长期生存,晚期病例或者国际预后指数高的患者预后差、生存期缩短。

原发性腮腺淋巴瘤无治愈可能,但早期发现的病例经过积极的治疗可以长期生存。晚期病例或者国际预后指数高的患者预后差、生存期缩短。

原发性腮腺淋巴瘤多数情况下是惰性淋巴瘤,治疗及时患者可以长期生存。只有弥漫大B细胞型的腮腺淋巴瘤属于中度恶性淋巴瘤,以及患者国际预后指数高则预后差、生存期短。

腮腺肿瘤切除术后的患者,辅助化疗治疗期间应当每2~3个月复诊一次,结束化疗后应该每隔4~6个月复诊一次,一般随访5年。

对于临床分期为Ⅲ、Ⅳ期的患者,接受化疗、靶向药物治疗为主的综合治疗,治疗期间应当每1~2个月复诊一次。

原发性腮腺淋巴瘤患者应注意饮食多样化,保证营养物质的供给,增强自身免疫力,提高患者自身免疫系统抗肿瘤活性。

在患者化疗期间注意多饮水,减少动物内脏、小海鲜等食物的摄入,以防嘌呤生成过多加重肾脏负担。

多食红枣、阿胶等食物补血,改善患者贫血的症状。

多食蔬菜、蔬果,低脂饮食、高蛋白饮食等。

需要做好原发性腮腺淋巴瘤患者的心理辅导工作,患者正确认识肿瘤,克服恐惧等不良情绪。注意加强营养支持增强机体免疫力,注意预防病毒性感染等。

注意预防病毒性感染,在必须接触农药等有害化学物质时要做好自身的防护。

手术后护理工作,注意保持切口卫生清洁,避免感染。

放疗后毒副作用的观察及处理,例如放射性口干等。

化疗及其靶向治疗期间,密切观察胃肠道反应、骨髓抑制等不良反应的观察及处理。

原发性腮腺淋巴瘤术后患者需要检测血沉、乳酸脱氢酶水平,从而监测肿瘤病情变化,通过超声、CT或者MRI检查、骨髓活检等监测肿瘤是否复发及转移。

晚期患者血沉、乳酸脱氢酶、超声等指标可以考虑两个化疗周期后检查一次。

例如CT或者MRI检查、骨髓活检等检查,可以考虑4~6个化疗周期后检查一次。

患者需要进行长期随访,随访项目推荐局部超声、CT或MRI、血清乳酸脱氢酶、血沉检查、骨髓活检等。

由于原发性腮腺淋巴瘤确切发病病因不明,因此没有特异而有效的预防方法。但是对一些好发人群定期体检,有利于早期发现肿瘤,从而有利于延长患者的生存时间。

对于原发性腮腺淋巴瘤的好发人群,宜及早开始进行肿瘤筛查。

每年健康查体有利于肿瘤的早期发现。

需要高蛋白、高维生素、低脂饮食,从而增强机体免疫力。

做好职业性安全防护,尤其是针对从事接触除虫剂等有害化学物质的工作人员。

注意预防丙型肝炎病毒感染、腮腺感染等。

4202点赞

参考文献

[1]石远凯.淋巴瘤[M].北京:北京大学医学出版社,2017.

[2]陈希希,杨志辉,江晓勇等.原发性腮腺淋巴瘤的影像学表现[J].医学影像学杂志,2018,28(11):1822-1825.

[3]宿骞,彭歆,周传香等.原发性腮腺淋巴瘤的临床病理特点及预后分析[J].北京大学学报(医学版),2019,51(1):35-42.