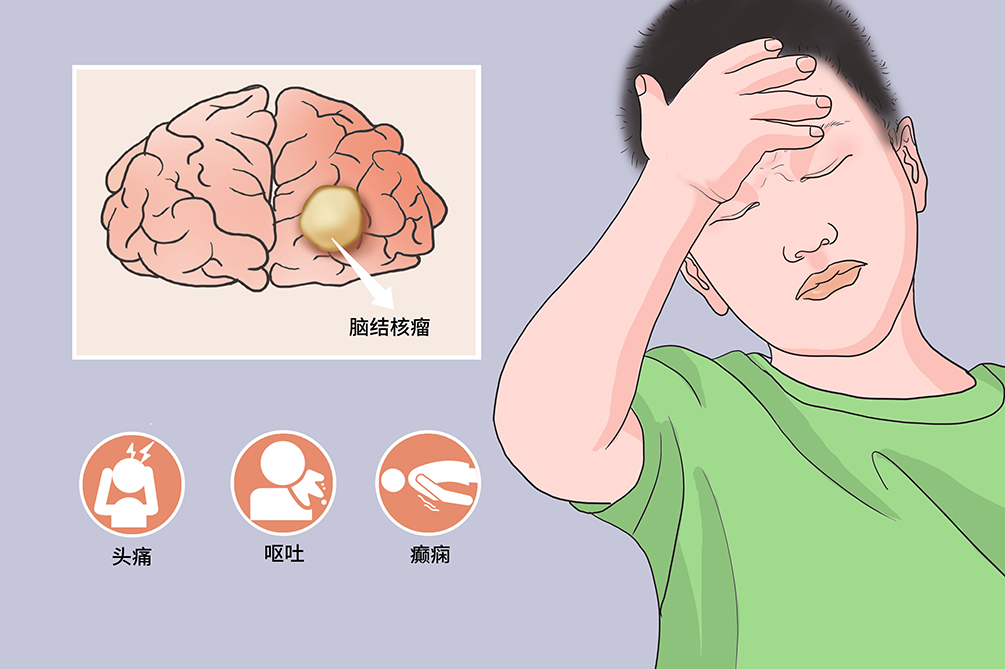

脑结核瘤是脑实质或脑膜的一种局灶性结核,多数由身体其他部位的结核病灶播散到颅内形成的肉芽肿性病变,临床较为罕见,临床表现一般为颅内占位症状和神经损伤症状,主要取决于脑结核瘤的大小和部位,大多数患者全身状况尚可,少数表现为低热、盗汗、消瘦和红细胞沉降率快等结核病的全身征象。脑结核瘤的治疗方法主要为化学治疗,必要时可选择手术治疗。

- 就诊科室:

- 神经内科、神经外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- intracranial tuberculoma

- 疾病别称:

- 脑结核球瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 结核性脑膜炎

- 治疗周期:

- 强化治疗期2~3个月,之后为巩固治疗,总疗程18~24个月

- 临床症状:

- 头痛、癫痫、恶心、呕吐

- 好发人群:

- 儿童及青少年、有结核病史的患者

- 常用药物:

- 异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺

- 常用检查:

- 脑脊液细菌学检查、X线检查、组织病理学检查

脑结核瘤根据结节的磁共振成像特点,将脑结核瘤分为这些类型,肉芽肿型、干酪样型、脑膜炎型、弥漫粟粒型。

脑结核瘤根据病变部位可分为脑膜型、脑膜脑实质型、粟粒型。

脑结核瘤多继发于其他部位,肺部为最常见的原发灶,发病类型、程度取决于细菌数量、毒力以及宿主免疫状态。脑结核瘤好发于有结核史或正在结核治疗的儿童或青少年,在受凉、劳累后易发病。

脑结核瘤继发于其他部位的结核,结核分枝杆菌由源发灶经血运途径到达脑和(或)脊髓的富氧区域,激活细胞免疫反应形成小结核灶。

结核菌引起颅内肉芽肿性变致脑结核瘤,病灶破裂则形成其他类型结核。细菌数量不同、毒力不同及免疫宿主状态不同则发病程度不同。

劳累、寒凉、缺乏运动等情况会使机体抵抗力下降,若结核杆菌活跃,可诱发疾病发生。

脑结核瘤约占中枢神经系统结核病的20%,约占颅内占位病变2%~5%,儿童及青少年多见,无明显性别差异,成人脑结核瘤的平均发病年龄为24~45岁。

脑结核瘤主要为呼吸道传播,活动期的肺结核患者咳嗽或打喷嚏的飞沫中含有结核杆菌,弥散在空气中,其他人经呼吸将结核杆菌吸入体内,感染结核。

儿童及青少年多见,无明显性别差异。

有结核病史或正在进行结核治疗的患者。

脑结核瘤的临床症状缺乏特异性,近50%病人出现神经功能损伤症状,幕上结核瘤常以头痛和癫痫为首发症状,幕下结核瘤常以颅内压增高为首发症状。部分病人合并有结核性脑膜炎,并因结核性脑膜炎就诊发现颅内占位进而确诊结核瘤。

颅内高压症

常表现为头痛,头痛大多伴有恶心、呕吐及视乳头水肿等颅高压的表现。

神经损伤症状

常表现为癫痫,癫痫多为局限性发作。其他可以表现为眼肌麻痹、眼球震颤、类似青光眼表现、共济失调、局限性肌张力障碍、偏身舞蹈症、肢体瘫痪、精神异常等表现,可以合并有脑膜刺激症、意识障碍,其表现与脑结核瘤累及的部位有关。

脑结核瘤很少表现为全身症状,如盗汗、食欲减退、体重下降等。

结核性脑膜炎

结核杆菌随血液进入脑脊液中可并发结核性脑膜炎,可出现脑膜刺激征,脑神经麻痹,累及重要功能区,可出现精神、意识障碍,肢体瘫痪等严重神经功能缺损。

患者出现头痛、呕吐、癫痫、意识障碍等症状要及时去神经内科或神经外科就医,在医师问诊后进行实验室检查及影像学检查明确诊断脑结核瘤。

出现头痛、呕吐、眼震、乏力、盗汗等症状要及时就医。

出现癫痫、意识障碍等重症要立即就医。

患者优先考虑去神经内科就诊。

患者需要进行手术应去神经外科就诊。

患者出现全身乏力、低热、盗汗等症状可去传染科就诊。

有哪些临床症状?(头痛、呕吐、癫痫、全身乏力、低热等)

什么时候出现的症状、持续了多久?

有无结核病接触史及结核中毒症状?

做过一些什么相关检查?

既往病史有哪些?

脑脊液细菌学检测

脑脊液检出结核分枝杆菌是诊断中枢神经系统结核“金标准”,其中脑室脑脊液检出结核分枝杆菌几率最高。脑脊液涂片阳性率约10%,细菌培养周期长、阳性率在20%~30%,对早期临床确诊价值有限。结核分枝杆菌仅在脑结核瘤外周包膜破裂后进入脑脊液循环,阴性结果不能排除诊断。

免疫学检测

结核分枝杆菌激活细胞免疫,诱导产生能分泌干扰素-γ的特异性T细胞,可作为诊断标记物。酶联免疫斑点实验及结核感染T细胞斑点实验等通过检测特异性T细胞诊断结核,有良好的特异性与敏感性,且不受卡介苗接种影响。干扰素-γ释放实验可诊断结核潜伏感染,但尚不推荐用于诊断活动性结核。

分子生物学检测

核酸扩增技术通过提取和扩增结核分枝杆菌的DNA或RNA而诊断结核,其中PCR检测结核分枝杆菌仅需6~48h,敏感度在50%~100%,特异度在62.6%~98%,尤其适合结核早期诊断。

X线检查

颅内占位病人X线检查发现颅外结核强烈提示神经系统受累。胸部X线结合胸部超声、痰培养等发现其他部位结核,也可指导安全、便捷地颅外获取病理标本从而最大程度减轻中枢神经系统损害。X线检查应作为所有脑结核瘤可疑病人诊断评估的一部分。

CT检查

脑结核瘤CT平扫可呈等密度、高密度或混合密度影,具体表现取决于结核感染阶段和病人的免疫状态。CT增强下病灶呈结节状、环状或不规则增强影,边缘增强的中央钙化灶(即“靶征”)高度提示结核瘤。CT在定位诊断以及脑水肿、脑积水和反常性膨胀监测方面极具价值。

MRI检查

不同病理阶段脑结核瘤MRI表现不同。非干酪样变者T1呈等、低信号,T2呈高信号,增强后均匀强化。干酪样变者T1呈低或等信号,T2呈等、低信号,伴边缘增强。结核性脑脓肿,液化中心T1呈低信号,T2呈高信号,边缘强化。各阶段均可存在不同程度脑水肿。MRI在脑结核瘤诊断中的价值优于CT,增强MRI是筛查脑结核瘤首选方法。

组织病理学检查

病理检出结核分枝杆菌是确诊结核“金标准”,非侵入性检查难以明确诊断时,应考虑病灶穿刺活检术,活检术可局麻下进行,是全麻高风险患者的理想操作,而立体定向技术大幅提高了脑部活检安全性。

目前,尚无针对性诊断指南,可结合病史、临床表现及影像学检查、实验室检查确诊脑结核瘤,病理检查为诊断脑结核瘤的“金标准”,具体如下:

出现头痛、呕吐、癫痫、意识障碍等症状,有结核病史或接触史。

抗结核抗体阳性、血沉增快。

合并肺结核或既往有结核病史的颅内占位。

结核菌素试验阳性。

头颅CT或MRI增强扫描见典型的“靶环征”。

脑脊液生化出现蛋白升高、糖降低。

脑转移瘤

脑结核瘤与脑转移瘤病灶大小相差较明显,结核瘤要比转移瘤小的多。转移瘤周边常伴有中重度水肿,其范围远远大于瘤体,即“小肿瘤、大水肿”,一般认为水肿范围与转移灶大小无直接关系。MRI增强扫描脑转移瘤无囊变坏死时表现为结节状或斑片状强化,由于脑结核瘤可以是由结核性脑膜炎演变而成,因此脑结核瘤脑膜受累的比例要比脑转移瘤脑膜受累高的多,脑结核瘤脑膜受累主要累及基底池,表现为脑池、脑裂模糊、变窄,增强可见线条状、串珠状强化。而脑转移瘤脑膜受累范围较广,可分布于一侧或两侧大脑半球。

脑结核瘤的治疗主要依靠药物和手术治疗,遵循早期、联合、适量、规律、全程的原则,辅以营养治疗,在特定情况下考虑手术治疗,常用治疗药物包括异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺联合治疗。

抗结核治疗

脑结核瘤用药也遵循早期、联合、适量、规律、全程原则。脑结核瘤临床化疗暂无统一方案,目前指南将异烟肼、利福平和吡嗪酰胺列入核心抗结核药物,建议将链霉素或乙胺丁醇第四种药物选择。采用异烟肼+利福平+吡嗪酰胺+乙胺丁醇/异烟肼+利福平(2HRZE/10HR)化疗方案,建议至少化疗12个月,必要时可延长疗程。

异烟肼在结核杆菌内部被其过氧化氢-过氧化物酶过氧化活化,进而产生活性物质一氧化氮,并最终作用于分枝杆菌II型脂肪酸合成酶系统,影响结核杆菌细胞壁组成成分,抑制分枝菌酸的合成从而达到抑菌的目的。

利福平作用于结核杆菌RNA化合物,影响其翻译,具有一定的肝毒性,其副作用一般为皮疹、发热、药源性流感样综合征、嗜酸粒细胞增多,少见溶血性贫血、血红蛋白尿和急性肾功能不全,肝功能不全的人禁用。

吡嗪酰胺通过与核糖体结合从而抑制结核分枝杆菌的反式翻译从而达到抑菌的效果。

乙胺丁醇能够作用于结核杆菌阿拉伯糖基转移酶EmbC,并最终起到抑制结核杆菌的作用。

激素辅助治疗

激素辅助治疗能降低脑结核瘤病人死亡率。一般认为激素治疗能缓解病灶周围水肿,也能降低脑积水和脑梗塞发生率。大多数专家都建议使用激素4到8周。

肿瘤切除术

适应症,在获得临床诊断的基础上应首先试用抗结核药物治疗4~8周并采用CT或MRI随诊复查,如症状不改善、结核瘤不缩小,再考虑活组织检查以确定诊断或外科手术治疗。对于药物治疗无效且占位效应明显、引起中线移位、颅内压增高的患者,应限期行手术治疗,术前先进行正规的抗结核药物治疗2周,术后抗结核药物继续使用3~6个月。

下列情况应考虑手术切除,严重的颅内压增高难以控制,危及生命的患者;经正规的抗结核药物治疗无效,高颅压症状不缓解或出现新的神经功能损害者;病变局限,孤立,体积较大,占位效应明显者;癫痫频繁发作或严重神经功能障碍,药物治疗无效者;手术入路取决于病灶位置、病灶同周围组织解剖关系以及术者偏好。

手术治疗主要是切除病灶处的肿瘤。妥善保护周围脑组织,尽量完整摘除病灶,防止瘤内容物外溢,结核播散。具体操作是先将硬脑膜切开暴露病灶,选择病变距皮质最浅处切开皮质,剥离病变。用链霉素冲洗伤口,逐层缝合关颅。

脑室-腹腔分流术

近20%的中枢神经系统结核病人并发脑积水,颅内压显著增高对症处理不能改善者,需行脑室-腹腔分流术。脑室-腹腔分流术是治疗脑积水的方法之一,可经额角、枕角、脑室三角区穿刺。将引流管放置到肝上、盆腔、输尿管等地。

结核病为慢性消耗性疾病,易导致蛋白质-能量营养不良,做好患者的营养评估,科学合理搭配饮食,戒烟酒,少食或者不进生冷、油腻、煎炒及辛辣刺激性食物,多食易消化高蛋白、高热量及富含纤维素尤其是优质蛋白、B族维生素类高的食物,多食新鲜水果、蔬菜。

脑结核瘤经治疗后大多可治愈,预后较好,治愈后一般不影响患者的正常寿命,但脑结核瘤有复发可能,患者应定期复查,及时发现复发情况。

脑结核瘤经化学治疗和手术治疗后一般可治愈。

脑结核瘤经过积极治疗,治愈后一般不影响患者的正常寿命。

脑结核瘤患者手术后要坚持随访6个月,3~6个月要复查1次头颅CT,明确有无复发。

脑结核瘤是一种消耗性疾病,患者应加强营养,增强自身抵抗力和免疫功能,宜进食进食高蛋白、高热量、高维生素、易消化的食物,忌生冷油腻。

宜进食富含蛋白质和能量的食物,如鱼虾、鸡蛋、豆浆等。

宜食富含维生素B的食物,如谷类和豆类,可以营养神经。

忌生冷、油腻食物,如雪糕、蛋糕、油炸食物,容易降低患者抵抗力,忌烟酒。

脑结核瘤患者应注意日常护理,对于穿刺伤口、引流管、用药的管理尤为重要,此外,患者还应改善日常生活习惯,适当锻炼,增强体质。

脑结核瘤患者腰椎穿刺术后有的需要引流,家属应注意保持穿刺部位的敷料干燥,观察有无渗血、渗液。加强引流管接头部位的固定,以防脱落,引起脑脊液外溢。

术后早期可遵医嘱进行康复锻炼,可预防肌肉萎缩、下肢深静脉血栓形成。

用药患者应严格遵医嘱用药,不可擅自调整用量,出现不适及时告知医生。

患者应建立合理的生活制度,保证睡眠充足,避免过度劳累,注意调整休息时间。

脑结核瘤若多发时,可明显引起颅内压的升高,造成脑疝。因此,患者应早期注意观察有无瞳孔缩小继而放大的进展,呕吐表现、监测血压升高、呼吸浅快、脉率减慢的发生,发现不适及时就医。

患者需要定期检查听力,监测血压、血糖,复查肝肾功能及大便潜血试验,如出现严重副反应,要及时到医院进行诊治,以免造成不良的后果。

脑结核瘤的病因主要是结核杆菌感染,并无常规的早期筛查手段,可通过接种疫苗以及改变不良的生活方式,增加机体抵抗力等措施进行预防。

要加强营养,注意休息,劳逸结合,通过适量体育锻炼,保持良好的心理状态以其提高机体免疫力。

重视卡介苗预防接种,加强对肺结核、淋巴结核、肠结核的预防,尽量避免接触结核病患者。

4166点赞

参考文献

[1]周良辅.现代神经外科学第2版[M].上海:复旦大学出版社,2015:524-525.

[2]马盼,施申启等.脑结核瘤的诊疗进展[J].中国临床神经外科杂志,2019,24(3):86-90.

[3]杨金庆,陶胜忠等.23例脑结核瘤患者的临床诊疗分析[J].河南外科学杂志,2018,24(6):496-498.