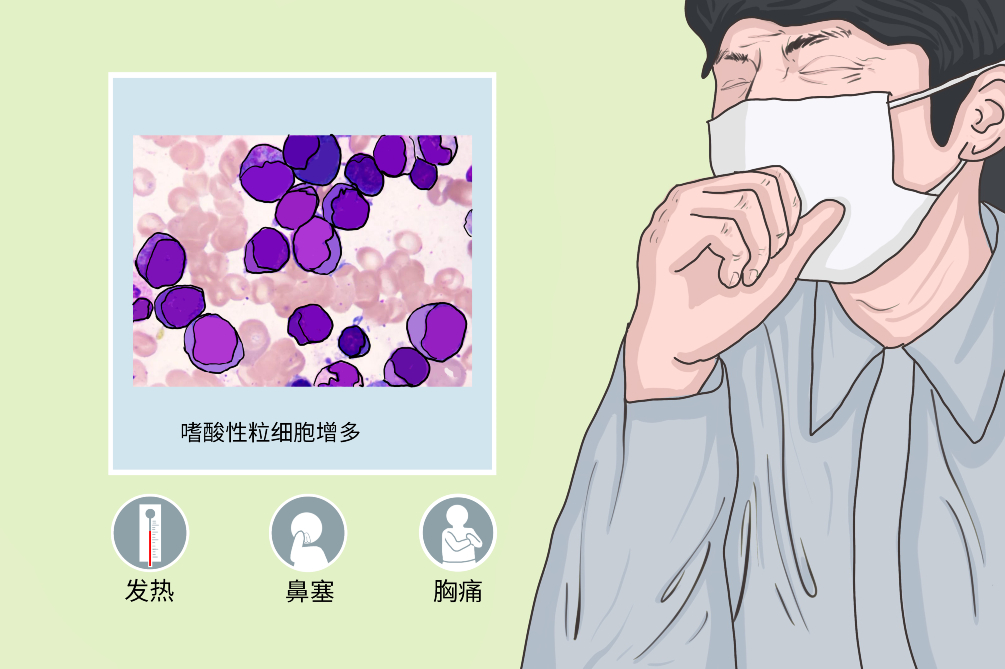

嗜酸性粒细胞增多症是指嗜酸性粒细胞计数高于正常值。嗜酸性粒细胞是白细胞的组成成分,具有杀伤细菌和寄生虫的功能,也是免疫反应和过敏反应过程中极为重要的细胞,嗜酸性粒细胞增多症的病因多而复杂,可由过敏、皮肤病、感染、风湿性疾病、肿瘤、免疫缺陷病和特异基因异常等因素引起。本病早期没有症状,仅在体检或查血常规检查时,发现嗜酸性粒细胞增多。若有器官受损时,才有症状,主要表现为乏力、咳嗽、气喘、发热、皮疹、肝脾肿大、腹痛、腹泻、心力衰竭、神经系统损害等。尽早去除病因或积极治疗原发病,可降低嗜酸性粒细胞数量,控制脏器损害程度,去除病因后,病情即可获得控制。某些基因异常的嗜酸性粒细胞增多患者,治疗不及时或用药不合理,如不能有效控制病情进展,可危及生命。

- 就诊科室:

- 血液科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Eosinophilia

- 疾病别称:

- 嗜酸性粒细胞增多

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 周围神经病变、哮喘、心衰

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 发热、盗汗、持续咳嗽、胸痛

- 好发人群:

- 20~50岁的男性

- 常用药物:

- 糖皮质激素、羟基脲、α-干扰素、伊马替尼

- 常用检查:

- 血常规、骨髓细胞学检查、粪便常规

嗜酸性粒细胞增多症根据病因可分为两型:

特发性嗜酸性粒细胞增多症是一组原因不明,嗜酸性粒细胞持续增生,并伴有多种器官损害疾病。

继发性嗜酸性粒细胞增多症,伴随某种疾病而发生。

根据嗜酸粒细胞水平,可将病情分为三度:

正常人外周血嗜酸性粒细胞为0~0.04,其绝对值为(0.05~0.45)X10^9/L,如嗜酸性粒细胞超过0.04,或绝对值超过0.45X10^9/L,称为嗜酸性粒细胞增多症(eosinophilia)。根据嗜酸性粒细胞升高的程度可分为三度。

轻度:嗜酸性粒细胞高于正常<0.15,绝对计数<1.5X10^9/L。

中度:嗜酸性粒细胞0.15~0.49,绝对计数(1.5~5.0)X10^9/L。

重度:嗜酸性粒细胞>0.50,绝对计数>5.0X10^9/L。

本病的病因包括过敏、感染、皮肤病、继发于某些疾病、克隆性嗜酸性粒细胞增多等,好发于20~50岁的男性。

特发性高嗜酸性粒细胞增多症,为躯体内嗜酸粒细胞因不明原因的升高。

寄生虫和其他感染单细胞寄生虫,如蝴虫、绦虫、绕虫、钩虫、丝虫、血吸虫、华支睾吸虫、类圆线虫、旋毛虫、棘球虫等;原虫(弓形虫、阿米巴、疟原虫);节肢动物(疥蝴、穿皮潜蚤)等生物寄生感染。

变态反应性疾病,如过敏性鼻炎、支气管哮喘、荨麻疹等疾病。

药物反应,如青霉素类、头孢菌索类、对氨基水杨酸类、呋喃妥因、苯妥英钠、气丙嗪、链霉索、利福平、异烟肼、两性霉索B、金制剂和别嘌醇等药物制剂。

血液系统疾病,如急性白血病、慢性粒细胞白血病、淋巴瘤、Fanconi贫血、脾切除后、真性红细胞增多症、特发性血小板减少性紫癜等血液疾病均可引起体内嗜酸性粒细胞增加。

皮肤病,如天疱疮、泡疹样皮疹、鱼鳞疣、湿疹、毒性皮疹等疾病破坏皮肤组织,出现本病。

各类感染,如猩红热、多形红斑、结核、曲菌病、衣原体感染、组织包浆菌病、球虫真菌病等病症。

慢性炎症反应,如结节性动脉周围炎、类风湿关节炎、慢性活动性肝炎、局限性肠炎、慢性腹膜透析、沉淀素病等病症

其他,如甲状腺病、慢性肾病、肺出血-肾炎综合征、放疗、肾上腺皮质功能减退症等疾病也可引起嗜酸性粒细胞增多症。

本病多继发于其他疾病,病因及其复杂,故临床未有相应的流行病学数据。原发病种很多,均可发生于各年龄段。

免疫缺陷人群

系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、结节性多动脉炎、皮肌炎的患者,受体内免疫反应的影响,可出现本病。

血液病患者

白血病、真红细胞增多、血小板减少症等血液系统疾患的患者较之常人更易发生。

其他疾病类型患者

如寄生虫、细菌,真菌。病毒感染、慢性炎症、过敏反应,任何能调动人体免疫应答机制疾病的患者都有几率发生本病。

嗜酸性粒细胞增多症可出现发热、盗汗等症状。而继发性嗜酸性粒细胞增多症,根据侵袭的组织器官会出现不同的症状,如侵袭皮肤,出现皮肤瘙痒,周围神经病变,哮喘和心衰等并发症。

嗜酸性粒细胞增多临床上可见多个器官受累,故表现不一,常见表现如下:

心血管系统:主要为难治性充血性心力衰竭,有心脏扩大,心律失常,二尖船关闭不全或狭窄,罕见有三尖瓣关闭不全,严重者有阻塞性心肌病。

呼吸系统:表现为持续性咳嗽、胸痛、支气管痉挛。

消化系统:表现为肝脾大、慢性腹痛、腹泻,但肝功正常。

神经系统:表现为弥漫性中枢神经病变,特征为行为及认知功能改变、痉挛,偶有共济失调,也有表现为周围神经炎及脑栓塞。

皮肤表现:常见为血管神经性水肿、湿疹样皮炎、红皮症等。

严重的器官功能损害:病情进展到最后可发展为器官功能衰竭,可累及呼吸、心脏、神经系统等,或者出现一些全身性表现,如一些患者还可能出现腹部不适、呼吸困难、颜面潮红或者乙醇不耐受,体重减轻较为少见。

继发性嗜酸性粒细胞增多症根据侵袭的组织器官不同,出现不同的临床症状,如皮肤受损会出现湿疹、皮肤瘙痒等症状,侵袭关节会出现关节肿痛等症状。

对于疑似本病的患者,需进一步检查血常规、骨髓细胞学、粪便常规等项目,根据血中嗜酸性粒细胞指数结合患者的临床表现可确诊本病。本病临床指标明显无需与其他疾病鉴别,但需对原发病进行鉴别。

由于本病病因较多,症状较多,因此患者无法自行判断病情,建议及时前往医院检查,患者可出现如下症状:疲劳、虚弱、面色苍白、牙龈出血、呼吸困难、咳嗽、胸闷、胸痛、肌痛、发热、鼻塞、鼻痒、红斑、丘疹、皮下结节、溃疡、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、关节疼痛、肿胀、晨僵、呼吸困难、水肿、少尿、癫痫。

当患者出现面色苍白、神疲乏力、低热、牙龈出血等贫血症状表现时,可前往血液科就诊。

当患者出现呼吸系统、消化系统、循环系统、骨骼系统等多系统症状时,选择症状表现最为明显的方面,前去就诊,可选择科室为呼吸内科、消化内科、心内科、骨科、神经内科、感染病科。

身体出现了什么异常情况?(如发热、盗汗、持续咳嗽等)

什么时候开始出现的这些症状?

有没有其他病史?

最近的饮食情况怎么样?

最近有用什么药物吗?

血常规

能反应病人的生理、病理状态的基本信息,是临床疾病诊断的首要检查项目。

骨髓细胞学

是指用显微镜或自动化仪器,针对骨髓中细胞形态与数量进行检查。

粪便常规

通过检测粪便的形态,有无红白细胞,初步判断消化道有无感染,有无出血,初步筛查消化道肿瘤的高危人群。

染色体

主要检查患者的染色体是否发生异常,判断患者是否为克隆性粒细胞增多症。

基因

检查患者是否存在PDGFA\PDGFRB或FGFR1基因重排,或者是FIP1L1-PDGFRA\PCM1-JAK2融合基因。

寄生虫相关检查

主要进行虫卵检查和免疫学检查,来判断是否存在寄生虫感染。

过敏原检查

进行过敏原筛查,来确定是否与过敏原有关。

心脏相关检查

可进行心脏B超、心电图、心功能检查等,判断是否有心脏的损害。

头颅CT检查

判断患者是否有中枢神经的损伤。

根据发热、皮疹、咳嗽等非特异性临床表现,结合实验室检查,可以诊断为嗜酸性粒细胞增多症。结合血常规、便常规等实验室检查及影像学检查结果判断原发病。做染色体检查,可发现染色体异常,基因检查发现有相关基因重排和融合基因,寄生虫检查发现寄生虫感染等。出现任何一个阳性,都可确诊为嗜酸性粒细胞增生症。

本病诊断主要依靠的是血液检查,鉴别诊断的重点是对本病的原发疾病进行鉴别,可通过体格检查、寄生虫相关检查、过敏原检查、心脏相关检查、B超、CT、磁共振(MRI)、骨髓活检、心电图等多系统检查明确患者病情。

特发性嗜酸性粒细胞增多症患者,首选糖皮质激素。反应性或继发性患者,需要针对原发病进行治疗,如果效果不好,还可以进行异基因造血干细胞移植。

特发性粒细胞增多症患者,首选治疗是糖皮质激素。对激素耐药,则需增加或改用细胞毒类药物,如羟基脲、环磷酰胺、马利兰等,需注意骨髓抑制等不良反应。激素治疗失败后,可选用α-干扰素。对具有PDGFRA基因异常的慢性骨髓增殖性肿瘤患者,伊马替尼的有效率接近100%,使用剂量通常低于慢粒时的用量,但是需要长期维持治疗。

对于继发性嗜酸性粒细胞来说,现代医学强调病因治疗,嗜酸性粒细胞增多是一组疾病的共同表现,因此病因治疗极为重要,疑为寄生虫感染时应给予驱虫药进行驱虫治疗;嗜酸性粒细胞膀胱炎可采用糖皮质激素综合治疗;变态反应性疾病引起的可采用抗过敏治疗等;炎症反应可采用抗炎药物进行治疗;免疫系统疾病可给予相应的免疫抑制剂进行治疗。

对存在肿瘤引起本病的患者,可以采用相应手术切除。换瓣手术来对有心脏瓣膜有损害的患者进行治疗。脾脏切除术来治疗有脾脏损害的患者。白血病患者可采取骨髓移植术来治疗。

对于治疗效果不好的患者,可进行异基因造血干细胞移植的治疗。对于白细胞和嗜酸性粒细胞高的患者,可进行细胞单采术。防止患者血栓栓塞可进行抗凝和抗血小板治疗。

嗜酸性粒细胞增生症预后与病因有关,寄生虫感染可治愈,恶性肿瘤无法治愈。病因也可影响到患者的寿命,能治愈的患者,寿命则不会受到影响,但需定期复诊。

嗜酸性粒细胞增生症预后与病因相关,如病因为寄生虫感染,可治愈,病因为恶性肿瘤,则无法治愈。

由于一些过敏性的疾病或者是寄生虫感染导致的此病,对病人的寿命不受影响;由于一些恶性肿瘤或则急性或慢性的白血病导致的此病,病人的寿命会受到影响,6个月内会死亡。

对于恶性肿瘤引起的此病,患者可一个月进行一次复诊,如进行寄生虫相关检查、过敏原检查等。

嗜酸性粒细胞增多症的饮食要根据患者的病情来决定,主要是选择清淡、富含维生素、易消化的饮食,避免刺激性的食物。发热时,要有充足的饮水量。

由于过敏因素导致的此病,要考虑鱼、虾、鸡蛋和牛奶等,是否为过敏原。

不要吃竹笋、鲤鱼、糯米等食物。

选择清淡食物,以补充能量。

嗜酸性粒细胞增生症患者的护理,要从生活上和心理上着手,患者自己要多注意休息,给身体一个恢复健康的环境。饮食也要有营养和易消化,患者也要保持积极、乐观的态度,这样疾病才会得到更好的治疗。

发病初期,患者要卧床休息,减少身体的消耗,避免心肌受累。

严格遵守医嘱,定期复查与治疗,控制病情稳定。

注意皮肤的清洁,每天用温水清洗皮肤,及时更换衣物。

医护人员以及家属要注意观察患者的体温变化以及伴随症状,一旦其体温超过38℃,就要给予物理和药物降温。

嗜酸性粒细胞增生症的患者,可能会出现消极、不安的情绪,首先要消除患者的疑虑,了解此病的发病机制,以及治疗方法,重视心理疏导,使患者保持积极、乐观的心态。

如果是因为过敏原导致的此病,平时要注意避免接触过敏原,定期进行复查。

要遵医嘱用药,如果出现不良反应,及时就医。

嗜酸性粒细胞增多症病因复杂,目前缺乏有效的预防措施。本病主要根据病因,采取具体的预防措施。患者要尽量避免接触过敏原,平时适当锻炼。

过敏体质者要查明过敏原,在日常生活中,尽量避免接触到过敏原,避免进食引起过敏的食物或药物。

平时要进行适当锻炼,饮食要营养丰富,不偏食,以增强体质。

4458点赞

参考文献

[1]张维兰,罗和生. 嗜酸粒细胞性胃肠炎的诊断和治疗[J].医学综述. 2018,(17):1544-1545.

[2]刘晓芳,焦洋,范洪伟,黄晓明. 寄生虫感染致外周血嗜酸性粒细胞增多的临床特点[J]. 协和医学杂志. 2016,(06):432.

[3]万盛华,李香莲,张双红,杨文萍,刘云,万宏,刘岚.儿童嗜酸细胞性胃肠炎的临床、内镜及病理学特点[J]. 南昌大学学报(医学版). 2014,(12):226.

[4]孙青.嗜酸性粒细胞增多综合征的诊断与治疗[J]. 皮肤病与性病.2013,(06):325-327.

[1] 曹海霞,王昆主编.儿童血液病与干细胞移植[M].天津:天津科学技术出版社,2018.09.111.

[2] 褚付英等编著.中西医结合儿科疾病诊疗学[M].长春:吉林科学技术出版社,2017.08.478-482.