角层下脓疱病

角层下脓疱病又称斯-威病,是以脓疱疮排列成环状和(或)匐行的无菌浅表性脓疱为特征的皮肤疾病。此病是一种慢性良性复发性脓疱性皮肤病,发病机制尚不明确,临床较为少见,好发于中老年女性,未成年人发病罕见。病理变化为角层下脓疱,疱内有较多中性粒细胞,偶见嗜酸性粒细胞,或见少数棘层松解。角层下脓疱病目前尚无根治方法,故需长期维持治疗,一般不会影响自然寿命。

- 就诊科室:

- 皮肤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Subconjunctival pustulosis

- 疾病别称:

- 斯-威病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 色素沉着斑、局部及全身感染

- 治疗周期:

- 长期维持治疗

- 临床症状:

- 皮肤上出现水疱、脓疱、薄痂、鳞屑

- 好发人群:

- 中老年女性、内分泌失调者、代谢障碍者

- 常用药物:

- 氨苯砜、烟酰胺、泼尼松

- 常用检查:

- 细菌培养、组织病理学检查、免疫荧光检查

角层下脓疱病的发生可能与感染病灶、精神创伤、新陈代谢或内分泌疾病相关。角层下脓疱病好发于内分泌失调及代谢障碍者、中老年女性等患者,药物、精神疾病等因素容易诱发。

角层下脓疱病可能与感染、过敏反应、内分泌紊乱、自身免疫等因素有关,也可能与脓疱型银屑病、良性或恶性IgA异常蛋白血症、多发性骨髓瘤、坏疽性脓皮病、类风湿关节炎、甲状腺功能亢进等疾病相关。

角层下脓疱病也认为是某些皮肤病的变形,包括疱疹样皮炎、多形红斑、泛发性脓疱性细菌疹、大疱性类天疱疮或疱疹样脓疱病等的变形,但这些尚未有明确文献或资料报道。

药物

长期应用广谱抗生素、糖尿病、大量应用糖皮质激素等,导致机体免疫力低下。

精神疾病

患有抑郁症、躁狂症者容易诱发该疾病发生。

角层下脓疱病在临床上较为少见,其中又以40~50之间的中老年女性为主,未成年人发病罕见。

皮肤患有化脓性感染或存在感染病灶的患者,容易患角层下脓疱性皮肤病。

40~50岁的中老年女性身体免疫力低下,容易患角层下脓疱性皮肤病。

内分泌失调及代谢障碍者,如患糖尿病者容易患角层下脓疱性皮肤病。

长期服药糖皮质激素者免疫力低下,容易患角层下脓疱性皮肤病。

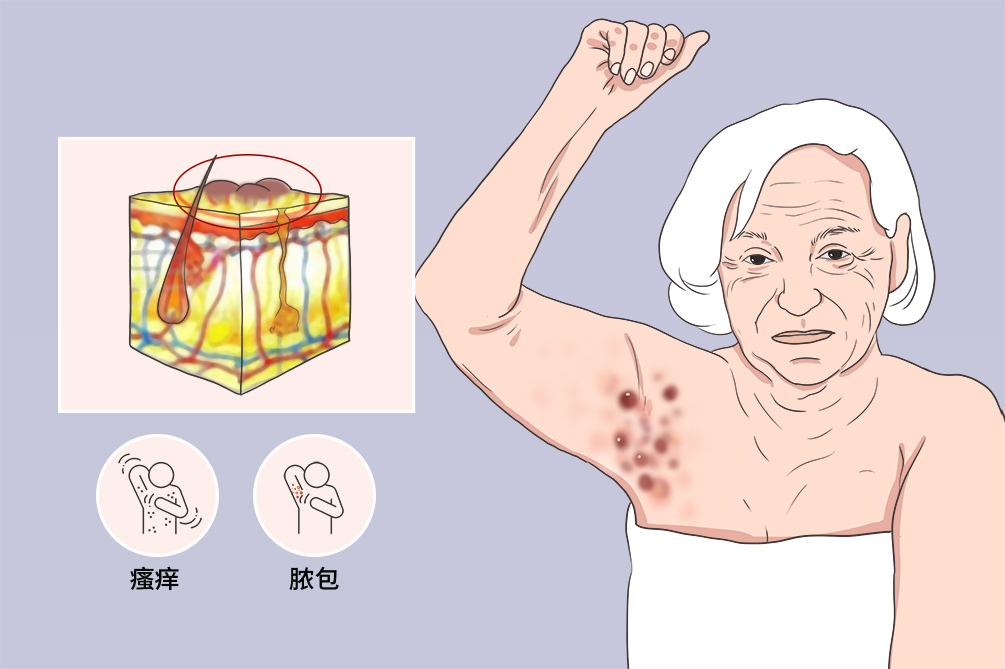

角层下脓疱性多发生于躯干下部和肢体近端屈侧,好发于腋窝、腹股沟、臀沟等处。主要表现为水疱、红斑、脓疱等形式,偶有轻微瘙痒,皮损愈合后可留有色素沉着等并发症。

角层下脓疱病的皮损主要位于腋窝、腹股沟、臀沟、四肢屈侧,为红斑基础上发生的簇集或散在的粟粒大脓疱,脓疱易破裂,几天后形成结痂、鳞屑,皮损自中央开始愈合,新发脓疱多发生于红斑边缘。愈合后留有色素沉着,与成人发病不同的是,成人角层下脓疱病罕见累及面部,而未成年人头面部累及相对较常见。

色素沉着斑、局部和全身感染,角层下脓疱性皮肤病愈合后可能遗留棕褐色的色素沉着,若搔抓后破溃,可能会继发局部病原菌感染,严重时导致细菌入血,引起全身感染。

当患者在腋窝、腹股沟、臀沟、四肢屈侧出现水疱,逐渐变为脓疱,脓疱破溃后有脓液流出,建议就诊于皮肤科。并进行细菌培养、组织病理学检查、免疫荧光检查等检查,注意与疱疹样皮炎、湿疹、脓疱型银屑病相鉴别。

当患者皮肤上出现水疱或脓疱,脓疱破溃后有脓液流出,伴有高热、寒战等症状时应及时就诊。

通常建议患者前往去皮肤科就诊。

水疱或脓疱是什么时候出现的?

有无瘙痒或发热等情况?

是否患有高血糖?

否到其他医院进行过诊治?

是否有过敏史?

水疱或脓疱持续了多久?

是否有角层下脓疱病家族史或既往史?

血常规

可检测患者是否出现白细胞、中性粒细胞计数升高。

细菌培养

通过对患者疱脓液的细菌培养,可以判断患者是否有细菌感染。

组织病理学检查

为诊断该病的金标准,可判断患者角层下脓疱的疱内是否有大量中性粒细胞,疱下表皮是否有海绵形成。

免疫荧光检查

多用于鉴别诊断,通过直接和间接免疫荧光检查发现患者是否有抗体沉积。

血糖

其目的主要是查明病因,可进行糖耐量试验和糖化血红蛋白测定,判断患者是否有内分泌代谢的异常。

典型的角层下脓疱病症状

皮肤损害为易破裂的脓疱,好发于腋窝、腹股沟、臀沟等处。

组织病理学检查

皮损位于表皮角质层下,表现为角层下脓疱,疱内大量中性粒细胞,偶见嗜酸性粒细胞,疱下表皮海绵形成。少量中性粒细胞渗入,真皮上部毛细血管扩张,周围有中性粒细胞和少量淋巴细胞及嗜酸性粒细胞浸润,无海绵形成或棘层松解。

免疫荧光检查

未发现有抗体沉积,为阴性。

疱疹样皮炎

疱疹样皮炎多发于22~25岁,水疱为表皮下,损害主要位于身体伸侧,组织病理学见有中性粒细胞,IgA呈颗粒状沉积。角层下脓疱病多发于中老年女性,皮损位于表皮角质层下,好发于四肢屈侧,无抗体沉积,以此可以相互鉴别。

脓疱型银屑病

属于银屑病的一种,皮损主要侵害掌趾部,为对称性红斑及无菌性脓疱,不易破溃,呈周期性发作,常伴有全身症状如发热、乏力、白细胞升高等。角层下脓疱病皮损主要侵害腋窝、腹股沟、臀沟等处,脓疱易破裂,可根据临床表现相鉴别。

落叶型天疱疮

落叶型天疱疮皮损好发于头面、躯干,初为疱疹易破裂形成黄褐色,有腥臭味,免疫病理显示IgG、IgA、IgM或补体C3在棘层上方。角层下脓疱病好发于腋窝、腹股沟、臀沟等处,直接和间接免疫荧光检查均为阴性,无抗体沉积,以此可以相互鉴别。

角层下脓疱病无特效治疗方法,口服氨苯砜仍然是角层下脓疱病的主要治疗方法。还可以使用光化学疗法来治疗,大部分患者需要长期维持治疗方能控制复发。

砜类药物

口服氨苯砜是本病主要的治疗方法,注意病情控制后小剂量维持数月。

糖皮质激素

如泼尼松、地塞米松等,具有抗炎和免疫抑制的作用。

烟酰胺

是一种抗氧化剂,有效预防细胞和细胞膜免去自由基的损害,具有抗炎、改善皮肤角质层屏障的作用。

四环素

为油性溶液,其功能有湿润、抗炎、抗过敏作用,可与烟酰胺合用。

其他药物

为控制疾病的进一步发展,还可用阿维A、生物制剂等治疗该疾病。

外用药

根据皮疹类型,选择不同剂型的外用药物,包括金霉素软膏、莫匹罗星软膏、凡士林等。

角层下脓疱病无需手术治疗。

可用补骨脂素联合长波紫外线照射,对部分角层下脓疱病患者也是有效的。

本病预后良好,经过积极的治疗通常能够治愈,不会影响寿命,且无后遗症,建议患者遵医嘱定期到医院进行复查,避免病情出现复发。

角层下脓疱病能治愈,但病情容易反复发作,迁延不愈,较顽固,故需长期维持治疗。

角层下脓疱病一般不会影响自然寿命。

患者在服药期间应谨遵医嘱,定期到门诊复查。如血常规每月复查一次,连续半年。如组织病理学检查,观察治疗疗效。

角层下脓疱病患者应规律饮食、均衡营养,以增强患者个人体质,提高免疫力,并促进皮损恢复、愈合为主,忌食具有刺激性,不利于皮疹恢复的食物。

宜吃含锌高的食物,如牡蛎,含有丰富的锌元素,有利于增加机体抵抗力。

宜吃维生素含量高的食物,如新鲜水果、西红柿,丰富的维生素C可促进组织恢复,但需密切注意是否食入过敏原。

忌吃酒精性的食物,具有刺激性,造成皮疹充血,不利于皮疹恢复。

忌吃熏制、刺激性的食物,如辣椒,造成血管黏膜的通透性增加,从而增加感染细菌的风险,而且不利于组织修复。

需密切注意是否在某种食物摄入后出现过敏现象,如鸡、鸭、鱼、海鲜等。

角层下脓疱病患者在日常生活中应注意个人卫生,尤其是自身皮肤清洁,应该保持其干燥洁净。另外要注意保持心情愉悦,避免过分紧张,以免加重病情,口服药与外用药应在医嘱下正确规范服用。

患者应了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,并正确服用。

注意个人卫生,保持皮肤清洁,及时治疗各种瘙痒性皮肤病。

患者要适当隔离,接触过的衣服、毛巾及用具等,应予以消毒。

切忌用过热的水烫洗皮肤病患处,急性期患处应避免潮湿环境。

角层下脓疱病患者平时应注意身上皮疹是否消除,如果没有消退且加重,建议及时就医。

角层下脓疱病的病情常反复迁延,家属应鼓励患者,增强其治愈的信心,疏解其郁闷、焦虑的心情,有助于病情的恢复。

角层下脓疱病的口服药如氨苯砜、糖皮质激素等具有不良反应,患者在服药期间应关注自身身体状况。如出现满月脸、体重增加、多毛的症状,可能是糖皮质激素的不良反应,应及时就医。如果出现发热、皮疹、乏力等症状,应该立即停药,尽快去医院就诊。

角层下脓疱病无有效预防措施,但日常注意皮肤清洁,积极锻炼身体,增强个人体质。40~50岁的中年妇女要定期到医院做筛查,对避免角层下脓疱病的发生有一定积极的作用。

40~50岁的中年妇女,要定期到医院做筛查,彻底检査有无相应的感染病灶或内分泌紊乱疾病等,及时发现并治疗。

角层下脓疱病无有效的预防措施,但以下的措施可能有一定的预防作用:

发生感染的患者应及时就医,防止感染扩散。

既往有精神创伤史的患者,应注意自身身体状况,保持愉快心情,避免过度紧张。

糖尿病患者应积极控制血糖,将血糖控制在正常范围内,避免代谢紊乱引起该病。

长期服用糖皮质激素的患者应注意坚持锻炼,增强个人体质,避免因免疫力下降而患病。

4458点赞

参考文献

[1]孟威威,林颖.角层下脓疱性皮病1例[J].中国皮肤性病学杂志,2020,34(1):116-117.

[2]姜红浩,田庆均,赵芬,范昉,周小勇.五例角层下脓疱病治疗体会[J].实用皮肤病学杂志,2019,12(6):373-375.

[3]吴曹英,邹云敏,吴秀娟,康晓静,普雄明.未成年人角层下脓疱病及文献病例分析[J].中国麻风皮肤病杂志,2017,33(9):558-559.

[4]赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2017:933-934.