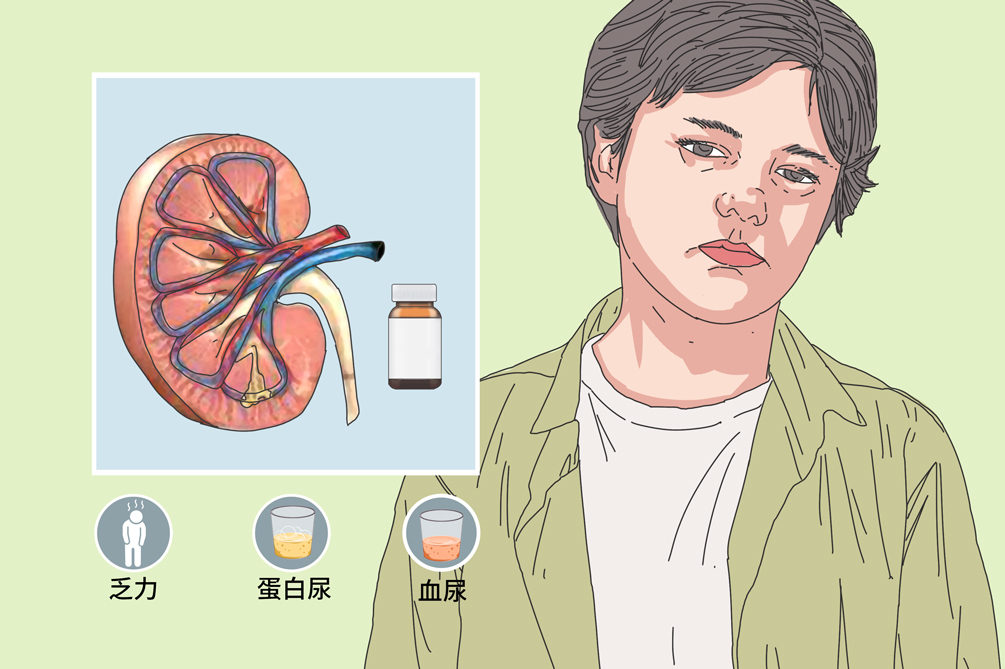

小儿药物性肾损害

小儿药物性肾损伤是指由药物不良反应或药物不良事件所致的药物性肾脏损害的一类疾病,肾脏是药物代谢和排泄的重要器官,药物引起的肾损害日趋增多,主要表现为肾毒性反应及过敏反应等,所以提高对药物肾毒性的认识、正确合理地用药、尽量避免副作用及减少药源性肾损害的发生率是临床医师的职责。

- 就诊科室:

- 儿科、肾内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- infantile drug-induced kidney damage

- 疾病别称:

- 药源性肾脏病、药物相关性肾脏病

- 是否常见:

- 较为常见

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 各种感染、高钾血症、代谢性酸中毒、心力衰竭

- 治疗周期:

- 根据肾脏损伤严重程度治疗周期不定

- 临床症状:

- 血尿、蛋白尿、不明原因水肿、高血压

- 好发人群:

- 具有药物性肾损害遗传易感性的患儿、服用肾毒性药物患儿

- 常用药物:

- 葡萄糖酸钙、地塞米松、泼尼松、甲强龙

- 常用检查:

- 血常规、尿常规、肾功能、血生化、肾脏超声、CT检查

按照肾脏损伤与药物种类的关系,本病可分为急性肾小管坏死、急性间质性肾炎、功能性急性肾衰竭、肾后性急性肾衰竭、肾小球病变等。

小儿药物性肾损害主要病因为多种抗生素等化学和中药的广泛应用及某些药物滥用,好发于具有药物性肾损害遗传易感性的人群,药物的不合理应用可以诱发本病。

氨基糖苷类抗生素

本类药物为高度水溶性,经肾小球滤过后进入肾小管,其分子结构中强阳离子、氨基基团,在近端曲管刷状缘处进人小管细胞与胞内溶酶体结合,使后者的磷脂水解并形成髓样体,进而导致溶酶体膜破裂,释出蛋白水解酶造成其他亚细胞单位和膜的损伤,直至上皮细胞坏死。

β-内酰胺类抗生素

此类物可致急性肾小管坏死或过敏性间质性肾炎。

利福平

常见的药物不良反应是胃肠道反应及肝毒性,但其引发的急性肾衰竭预后严重。临床上多发生于间歇用药或中断治疗后再次服用者。

磺胺类药物

其肾损害最多见的是磺胺结晶导致肾损伤。

肾血流量特别丰富

占心排血量的20%~25% ,按单位面积计算肾血流是各器官血流量最大的,因而大量药物可进入肾。

肾内毛细血管的表面积大

易发生抗原抗体复合物的沉积。

排泄物浓度高

作用于肾小管表面的排泄物浓度高是由于对血流浓缩系统的作用所致,此外近端小管对多种药物有分泌和重吸收作用也增加了药物与肾小管上皮细胞的作用机会。

肾小管的代谢率高

在其分泌和重吸收过程中药物常集中于肾小管表面或细胞内,易发生药物中毒。

多种抗生素等化学和中药的广泛应用及某些药物滥用可诱发小儿药物性肾损害。

近年来由于多种抗生素等化学和中药的广泛应用及某些药物滥用,药源性肾脏损害屡见不鲜。药物引起急、慢性肾衰的报道日益增多,在儿童发生率更高,占急性肾衰原因的第一位。

具有药物性肾损害遗传易感性的患儿

身体内存在易感性基因。

服用肾毒性药物患儿

服用过量、过多种类的肾毒性药物者,会导致小儿药物性肾损害。

小儿药物性肾损害的主要症状有血尿、蛋白尿,肾功能不全表现为非少尿型,肾功能明显减退,尿比重低,有时部分患者会出现乏力、食欲减退、恶心呕吐、心悸、心前区不适等症状,还有可能并发各种感染、高钾血症疾病。

急性肾衰竭(ARF)

较为多见的是由X线造影剂导致,多在造影后48小时内出现;由磺胺类,氨基苷类等肾毒性药物所导致的急性肾衰竭主要见于用药5~7日后或一次性大剂量用药后24~48小时;由青霉素类所致过敏反应损害多在用药后24小时内发生。

肾小管–间质疾病

青霉素可引起急性过敏性间质性肾炎,表现为血尿、白细胞尿、蛋白尿,同时伴肾功能不全、发热、药疹;慢性间质性肾炎可由非甾体抗炎药以及含马兜铃酸的中药所引起,用药时间常长达数月以上。

肾病综合征

青霉胺、非甾体抗炎药等可导致。

单纯性血尿和(或)蛋白尿

氨基苷类抗生素、头孢菌素类抗生素、磺胺类抗生素、非甾体抗炎药、抗肿瘤药物均可引起。

慢性肾衰竭

含马兜铃酸的中药引起的肾损害表现为进行性难以逆转的肾衰竭。

梗阻性肾损害

由大量磺胺结晶阻塞肾小管引起,肿瘤化疗药物也可引起尿酸结晶阻塞肾小管。

溶血尿毒综合征(HUS)

避孕药、环孢素、奎宁等可导致继发溶血尿毒综合征。

部分患者有乏力、食欲减退、恶心呕吐、心悸、心前区不适等。

各种感染

小儿药物性肾损害可导致患儿机体抵抗力下降,从而可以并发各种感染的发生,其中最常见的为上呼吸道感染,表现为咳嗽、咳痰、气促等。危害主要为严重感染时可出现严重呼吸困难,进而导致呼吸衰竭等。

高钾血症

小儿药物性肾损害可引起肾小管性酸中毒,严重时可致肾功能衰竭,从而引起高钾血症,主要临床表现为心律失常、神经肌肉症状:如精神萎靡、嗜睡、手足感觉异常等危害主要为可致心源性猝死。

当患者出现血尿、蛋白尿、肾功能不全等症状时要及时到儿科或肾内科就诊,通过血常规、尿常规、肾功能、血生化、肾脏超声、结合影像学表现如CT检查可对本病进行诊断,但要注意本病要与肾炎性肾病相鉴别。

出现血尿、蛋白尿,逐渐出现多尿或夜尿增多,眼睑肿胀、心悸、恶心、呕吐、食欲减退等情况应及时就医。

出现面色或口唇苍白、皮肤瘀点瘀斑、意识障碍、尿量减少等应立即就医或拨打120急救。

大多患者优先考虑去儿科或者肾内科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如意识障碍、面色、口唇苍白、尿量较少等,可就诊于急诊科等。

患儿具体由什么症状表现,这些表现持续多长时间了?

患儿最近因为什么使用过药物治疗,具体有哪些药物?

上述表现是在服药后出现的吗?

患儿有过药物过敏情况吗?

出现上述症状后有没有去医院检查就诊过,诊断为什么,如何治疗的?

患儿近期食欲怎么样,体重有没有减轻?

血常规

目的是评估有无贫血、血小板减少及继发感染的情况,也可用于评估病情的严重程度,如并发细菌感染时,外周血白细胞可增高。

尿常规

表现为尿液渗透压降低,出现血尿、蛋白尿以及尿量的变化。

肾功能检查

用于判断肾功能是否受损,如果肾脏排泄废物的功能受损,血肌酐会大幅升高。

血生化

用于判断是否存在代谢功能紊乱及电解质失衡。

肾脏B超及CT检查

用于查看是否存在肾脏形态异常,如果存在形态的损害,提示病情比较漫长且严重。

肾小球滤过功能

测定血肌酐、尿素和胱抑素C,可了解肾小球滤过功能。

泌尿系统超声

慢性AAN患者常见肾脏缩小,可表现为双肾大小不对称(长径相差1cm以上),并且可发现占位性病变。

在使用了有肾毒性药物后出现肉眼血尿、少尿甚至无尿。

至少三次尿红细胞形态检查皆为非肾小球性血尿。

排除其他造成血尿、少尿或无尿的疾病。

综上所述,患者根据服用药物治疗病史、家族史,血尿、蛋白尿、肾功能不全等典型临床表现,血常规提示贫血、血小板减少,尿常规提示血尿、蛋白尿,肾功能减退等相关的实验室检查,血生化提示存在代谢功能紊乱及电解质失衡,肾脏B超及CT检查存在形态的损害可明确诊断。

肾炎性肾病

两者发病机制不同,其中肾炎性肾病与肾小球基底膜通透性下降有关,小儿药物性肾损害是多种抗生素等化学和中药的广泛应用及某些药物滥用导致;两者的共同表现为水肿、血尿、蛋白尿、少尿等,但前者还会有低白蛋白血症、高脂血症,后者没有;机制不同,治疗方法也不同,前者主要治疗为应用糖皮质激素和免疫抑制剂治疗,后者主要以立即停用肾毒性药物为主,以次来鉴别。

非药物急性肾小管坏死

药物性肾损害以急性肾小管坏死最为常见,需与其他原因导致的急性肾小管坏死相鉴别。如有明显用药史,用药过程中或用药后肌酐清除率较正常下降50%以上,B型超声显示双肾增大或正常,在除外肾前性与肾后性氮质血症应考虑药物性肾小管坏死。

急性肾衰竭

药物所致急性肾衰竭应与由急性肾小球肾炎、急进性肾炎、原发性肾病综合征及狼疮性肾炎及小血管炎相关性肾炎所致的急性肾衰竭相鉴别。其鉴别要点是,上述非药物性急性肾衰竭均有肾小球滤过率下降的共同表现,但各自还有原发病的特征性表现,病理变化也具有相应特点。肾脏损害多发生于使用药物之前。

急性间质性肾炎

药物性急性间质性肾炎有可疑的过敏药物应用史,有全身过敏表现,尿检可见无菌性白细胞尿(其中嗜酸性粒细胞占1/3)和(或)蛋白尿,肾功能检查肾小球滤过功能在短期内出现进行性下降,伴近端和(或)远端肾小管功能的部分损伤。血中lgE升高有助于诊断,肾活检有助于确诊。

小儿药物性肾损害患儿大多数立即停用肾毒性药物后,肾脏损害情况可逐渐恢复并且逆转。具体措施包括对症治疗、药物治疗、透析治疗,病情发展至终末期需采用肾移植治疗。根据患者肾脏损伤的严重程度不同,治疗周期也不同。

立即停用导致肾损伤的药物,绝大多数的患儿使用抗生素、甘露醇等药物出现血尿者停药后血尿可自行消失。

针对不同药物及肾损伤的程度采取不同方法治疗,如磺胺类药物仅引起血尿且无肾功能损伤者应多饮水,碱化尿液。

采取限制液体摄入,达到透析标准的患儿采取透析治疗,将过量的药物从血液中分离出来。

纠正水、电解质紊乱,维持酸碱平衡。

葡萄糖酸钙

氨基糖苷类药物所致单纯血尿者静滴葡萄糖酸钙以使该药物与钙结合形成络合物,减少毒性,加速排泄。

合并感染

如果发生感染可给予不经肾脏排泄的药物如大环内酯类药物或肾毒性小的药物如三代头孢菌素控制或预防感染。

糖皮质激素治疗

对由于药物过敏所引起的肾脏损害,可使用糖皮质激素治疗,因为糖皮质激素具有强大的抗过敏作用,包括地塞米松、泼尼松、甲强龙等。

免疫抑制剂

用于由NSAIDs所引起的间质性肾炎,且肾上腺皮质激素治疗效果不满意时使用。对马兜铃酸肾病,可阻止肾损害进展,ACEI及血管紧张素受体抑制剂具有抗炎及抗纤维化作用,对于丙硫氧密啶、甲硫咪唑引起血管炎,病理表现为新月体肾炎患儿,甲泼尼龙冲击联合霉酚酸酯,有较好疗效。

肾脏移植,是一种替代治疗方法,是将健康者的肾脏移植给有肾脏病变并丧失肾脏功能的患者。人体有左右两个肾脏,通常一个肾脏就可以支持正常的代谢需求,当双侧肾脏功能均丧失时,肾移植是最理想的治疗方法,肾移植后患者的生活质量明显改善。

注意休息、控制热量及蛋白质的摄入量,控制高血压等对症支持治疗。

小儿药物性肾损害立即停用肾毒性药物后,经过及时有效的治疗,肾功能有恢复正常的可能,预后良好,少部分肾脏损伤已经较为严重的患儿,肾功能无法完全逆转,最终发展为肾衰竭危及生命。

大部分患儿停用肾毒性药物后,经过及时有效的处理能治愈,少部分肾脏损伤已经较为严重的患儿,肾功能无法完全逆转,尽可能的保存肾脏功能,延长寿命。

大部分患儿停用肾毒性药物后,肾脏损害情况可逐渐恢复并且逆转,一般不影响自然寿命,少部分肾脏损伤无法完全逆转可危及生命。

停用肾脏毒性药物后,经过积极有效治疗好转出院后,1~2周入院复查血常规、尿常规、肾功能、血生化及肾脏B超。

小儿药物性肾损害无特殊饮食调理,营养丰富均衡即可。

小儿药物性肾损害患者在日常生活中需要做好日常护理工作,能减少感染发生几率,从而降低药物使用及滥用,避免药物性肾损害的发生。

注意勤洗手、勤换衣,保持居住环境的卫生清洁。

外出时注意给患儿佩戴口罩进行保护,减少呼吸道感染发生率。

适当进行体育锻炼,增强患儿体质。

避免到人群密集地方,避免与感染病患接触。

多晒太阳,随气候变化增减衣服,以免感冒。

复诊时复查血常规、尿常规、肾功能、血生化及肾脏B超,以观察肾功能恢复情况。

透析后注意事项,若病情严重行透析治疗的患儿,在透析后穿刺侧手臂在完全愈合前不提重物,并定期用碘伏或酒精擦拭,保持该片皮肤清洁。

小儿药物性肾损伤最佳预防措施为各种药物的应用要严格掌握适应证,避免滥用,同时需要加强药物不良反应观察,加强药物知识的学习,严密观察病情变化,如有不适立即就诊等。

对于具有药物性肾损害遗传易感性的患儿,因为某些疾病(如感染)需要使用肾毒性药物治疗时,宜及早开始进行筛查,筛查检查包括血常规、尿常规、血生化、肾功能及B超功能检查,用药期间结果均正常者,宜每3年至少重复筛查一次。

家长严格遵守药物说明书或遵医嘱给予患儿服用药物,不要自行购买服药,不要服来历不明的药物或变质过期药物,不随意服用偏方、中药。

用药过程中出现皮疹、瘙痒者,不应忽视,应及时就医。

家长应加强药物不良反应观察,加强药物知识的学习,提高合理用药意识,亦要警惕中草药引起的肾损害。

加强药物管理,禁止小孩自己服用药物,家长应加强管理。

4792点赞

参考文献

[1]刘可欣,管玫,严郁等.抗菌药物的药源性肾损害[J].中国药师,2015,(3):576-479.

[2]夏萍.小儿药物性肾损伤[J].现代实用医, 2006, 018(008):533-535.

[3]陈凤琴,孙萌,沈颖主编,儿科进修医师问答[M].军事医学科学出版社,2013.08,127.

[4]李兆军著,肾内科疾病临床诊断与治疗实践[M].吉林科学技术出版社,2019.05,131.