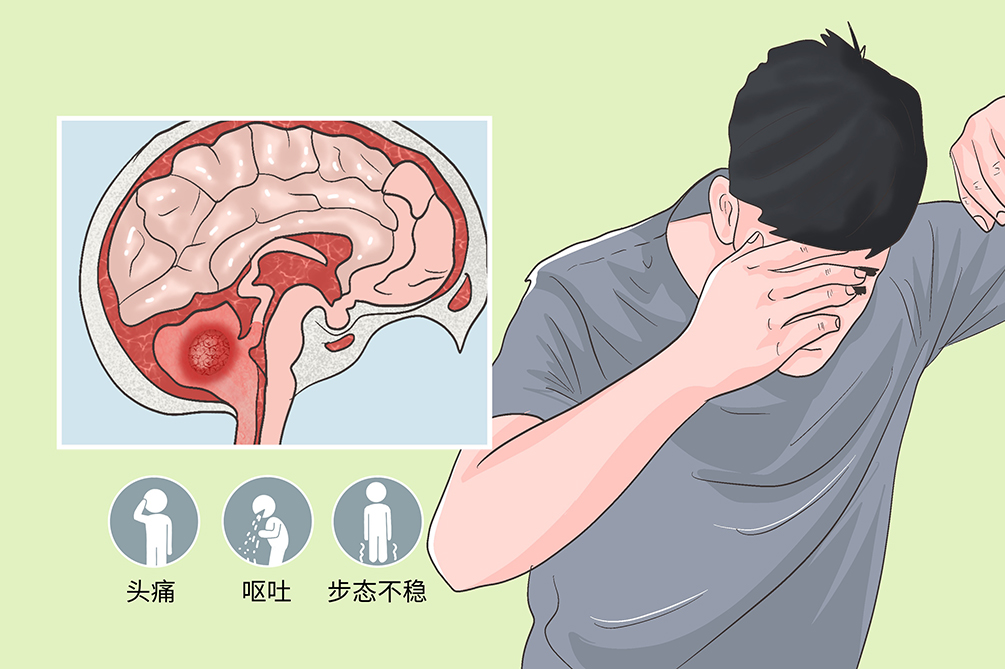

小脑星形细胞瘤

小脑星形细胞瘤为儿童后颅凹发生率较高的一种最良性的胶质瘤。由于分化度高、生长慢,故预后较好。发生部位以小脑半球最多见,其次是小脑蚓部、第四脑室,少数发生于桥脑小脑角。临床上病程多较长,从2周至4年,平均10个半月。早期出现颅压增高,小脑损害症状一般出现较晚。可出现单侧肢体共济失调,表现为肢体动作笨拙、持物不稳,亦可表现平衡障碍,严重者不能站立或行走。肿瘤对化学药物疗法及放射治疗均不敏感,故唯一有效的治疗方法是手术治疗。治愈率可达80~90%。少数患者可复发,这与肿瘤组织学类型的差异、手术肿瘤切除程度等有关。

- 就诊科室:

- 神经外科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- cerebellarastrocytoma

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑积水、假性脑膜膨出

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 头痛、呕吐、步态蹒跚、容易跌倒

- 好发人群:

- 有星形细胞瘤家族史者、长期接触辐射物质者

- 鉴别诊断:

- 髓母细胞瘤、室管膜瘤、脑转移瘤、脑脓肿

- 常用检查:

- CT检查、磁共振检查

小脑星形细胞瘤的发生可能与遗传因素、物理因素、化学因素、病毒感染、基因突变等原因有关。

小脑星形细胞瘤临床上较为常见,占所有小脑肿瘤的28%,国内目前无发病率等准确流行病学数据。

好发于有星形细胞瘤家族史者、长期接触辐射物质者。

小脑星形细胞瘤生长缓慢,病程相对较长,常见临床表现主要为颅内压增高,如长期头痛、呕吐以及共济失调症状,如步态蹒跚、容易跌倒,部分患儿可出现头围增大的症状。本病可合并出现脑积水、假性脑膜膨出。

颅内压增高

由于肿瘤的生长,会导致患儿颅内压增高,因此小脑星形细胞瘤很易引起梗阻性脑积水。头痛、呕吐常为首发症状。头痛初期为间歇性,随疾病进展变为持续性,并伴有喷射性呕吐,头痛常发生在清晨或夜间,患儿常可痛醒,小儿头痛不能用语言表达时,可表现为阵发性哭闹或用手击头。颅内压升高还可引起视盘水肿、复视、头围增大等症状表现。

小脑损伤

症状的出现与小脑组织受肿瘤的压迫、浸润、破坏所造成的神经功能缺失有关。肿瘤位于小脑半球者出现单侧肢体共济失调,上肢较下肢明显, 患侧肢体动作笨拙、持物不稳、肌张力和腱反射低下。肿瘤位于蚓部或小脑半球近中线时,可出现静止性共济失调、小脑步态和平衡失调。上蚓部肿瘤表现向前倾斜,下蚓部肿瘤多向后倾斜。水平眼震多见于小脑半球肿瘤,出现旋转或垂直眼震表明肿瘤可能侵犯脑干。严重脑损害可出现小脑性语言。存在小脑扁桃体下疝者则可表现颈抵抗、强迫头位甚至出现小脑危象。

个别患儿因病史较长,发生阻塞性脑积水,可出现头围增大。

小脑危象

抽搐发作,常为小脑危象,表现为阵发性大脑强直、角弓反张、呼吸及心率改变等。

假性脑膜膨出

肌层和头皮缝合不严密,如果同时存在颅内压增高,可能并发脑脊液漏或形成假性囊肿。因此尽量缝合或修补硬脑膜,严密缝合枕下肌层特别是枕外隆突处并加压包扎,以避免上述并发症。

当患者出现恶心、呕吐、步态不稳等症状,需要及时就医,严重者出现剧烈疼痛、频繁呕吐等症状时,应立即到神经外科或急诊科就医,通过做体格检查、CT和MRI检查确诊。本病需要与髓母细胞瘤、室管膜瘤、脑转移瘤、脑脓肿进行鉴别。

长期出现恶心、呕吐情况下,需要在医生的指导下进一步检查。

出现长期恶心、呕吐、步态不稳等症状,及时就医。

出现剧烈疼痛、昏迷、意识障碍、躁动等情况应立即就医。

优先考虑到神经外科就诊。

出现剧烈头痛、频繁呕吐、昏迷、意识障碍等症状可去急诊科就诊抢救。

有没有长期头痛和呕吐症状?

什么时候开始出现头痛和呕吐的?头痛剧烈吗?头痛症状是逐渐加重吗?

有没有步态不稳、步态蹒跚、容易跌倒等症状?

有无去医院做过相关检查或治疗?

既往有肿瘤病史吗?

体格检查

医生会对患者进行全面而完善的体格检查,主要是神经系统检查。神经系统检查常发现有眼球震颤、辨距不良、轮替运动障碍,头部倾斜或颈强直或躯干共济失调等体征。

CT和MRI检查

小脑星形细胞瘤具有典型的CT及MRI表现。MRI不但可以做出正确的初期诊断,而且可以探讨肿瘤部位与出现症状的某些关联。

根据病史、发病部位、CT表现、MRI表现,可术前明确诊断。

髓母细胞瘤

是儿童颅后窝常见肿瘤。髓母细胞瘤是高度恶性肿瘤,病史短,进展快。髓母细胞瘤以实性成分为主、囊变少见,当发生囊变时囊壁不均匀增厚,无壁结节,且DWI序列呈高信号。

室管膜瘤

来源于脑室和脊髓中央管,发生于小脑区的病灶位于第四脑室,坏死钙化常见。CT及MRI平扫呈混杂密度信号,增强后亦不均匀强化,但室管膜瘤多因侵犯周围脑组织而边界不清,且瘤周水肿明显。

脑转移瘤

脑转移瘤一般多见于老年人且有原发肿瘤病史,病变多较表浅,结节病灶边缘常规则、光滑,瘤周水肿明显。磁共振检查增强呈结节状或环形强化。

脑脓肿

根据其发生的不同时期形态表现各异,单发或多发,但由于炎症浸润边界多模糊,CT及MRI增强后呈厚薄均匀或不均匀环形强化。结合其病程短且临床均有典型的发热表现,鉴别不难。小脑星形细胞瘤均可通过CT以及磁共振等影像学检查与上述病情鉴别。

小脑星形细胞瘤病程较长,需要进行长期治疗改善,常用的治疗方式包括脑室腹腔分流等一般治疗结合肿瘤全切除或次全切除等手术治疗,同时对于符合年龄较大的,有恶变倾向的,不宜选择手术的患者可选用放疗或化疗。

术前有明显颅内压增高症状,肿瘤主要位于第四脑室并与脑室壁有明显粘连者,术后发生脑积水的机会比较大,术前可行脑室腹腔分流,术后3~7天再行肿瘤切除术。行脑室腹腔分流大大降低肿瘤切除术的难度,减少并发症发生,更有利于患者平稳度过围手术期。

本病无一般的药物能进行治疗。

对小脑星形细胞瘤应行全切除,尽可能地在显微镜下全切除肿瘤是减少肿瘤复发的关键。

对瘤在囊内型,残留部分囊壁,对实性瘤体行瘤内切除,但未切除到胶质增生层患者,也可行次全切除。

手术能达到全切除患者,术后不必放疗。

瘤内型肿瘤如囊壁有强化,囊壁内表面有大小不等的结节而呈粗糙状,应将肿瘤结节和囊壁一并切除,囊壁如果与第四脑室底粘连紧密,可予以残留,术后应常规放疗。

3岁以上患儿术后待术口愈合后立即放疗,未满3岁者等3岁以后放疗,3岁以内放疗可能对患儿生长发育及认知功能造成严重影响。

术后视具体情况还可辅助化疗,提高生存率,化疗药物可破坏肿瘤细胞已有的DNA或影响DNA的产生,从而杀死肿瘤细胞,常用的药物为替莫唑胺,但由于小脑星形细胞瘤多为幼儿患者,受年龄影响也不采用化疗手段。

小脑星形细胞瘤综合治疗后,预后较好,多数患者不影响自然寿命,患者需要遵医嘱定期复查。

本病无法彻底治愈,但是经积极手术治疗,多数能达到临床治愈。

具体生存期根据病情而定,大部分为良性,术后5年生存率为90%~100%。

本病患者需要根据预后情况遵医嘱术后1、3、6个月到神经外科门诊复查,术后1年每年复查1次,共随访5年。

小脑星形细胞瘤患者无需进行特殊饮食调理,营养丰富即可。

小脑星形细胞瘤患者日常要注意术后刀口的清洁,避免感染,以及站立不稳的患者,要注意避免摔倒。需要特别注意的时,本病患者化疗期间如出现便秘,可应用大便软化剂以及轻泻剂。

术后注意伤口部位的清洁以及辅料及时更换,同时避免感染。

化疗时因免疫力下降易患有其他疾病,因此要注意保暖,避免感冒。

存在站立不稳的患者,要避免摔倒,如淋浴时避免站立。

本病患者化疗期间可出现便秘,可配合大便软化剂或轻泻剂改善。

小脑星形胶质瘤可通过保持健康饮食、适当运动、避免暴露于有毒物质等可以进行预防。

保持健康饮食:摄入丰富的水果、蔬菜、全谷物和低脂蛋白质,减少加工食品和高脂肪食物的摄入,有助于维持健康的免疫系统和整体身体健康。

适量运动:保持适度的身体活动水平对于整体健康至关重要,规律的运动有助于维持健康的体重,提高免疫系统功能。

避免暴露于有毒物质:尽量减少接触有害物质和环境污染,包括有机溶剂、重金属等。

定期体检:有助于早期发现并处理一些潜在的健康问题。

4331点赞

参考文献

[1]李俊,盛茂,郭万亮,etal.儿童小脑肿瘤14例病理及MRI表现[J].医学影像学杂志,2017(2).

[2]马平.儿童小脑毛细胞型星形细胞瘤的CT及MRI表现[J].医学影像学杂志,2017(9).

[3]王莉莉.实用小儿外科护理[M].天津:天津科学技术出版社,2011.10.360-361.

[4]缪星宇.现代颅脑肿瘤疾病的诊治[M].长春:吉林科学技术出版社,2013.05.193-197.

[5]张建宁.高级卫生专业技术资格考试指导用书.神经外科学高级教程.精装珍藏本[M].北京:人民军医出版社,2015.09.210-211.