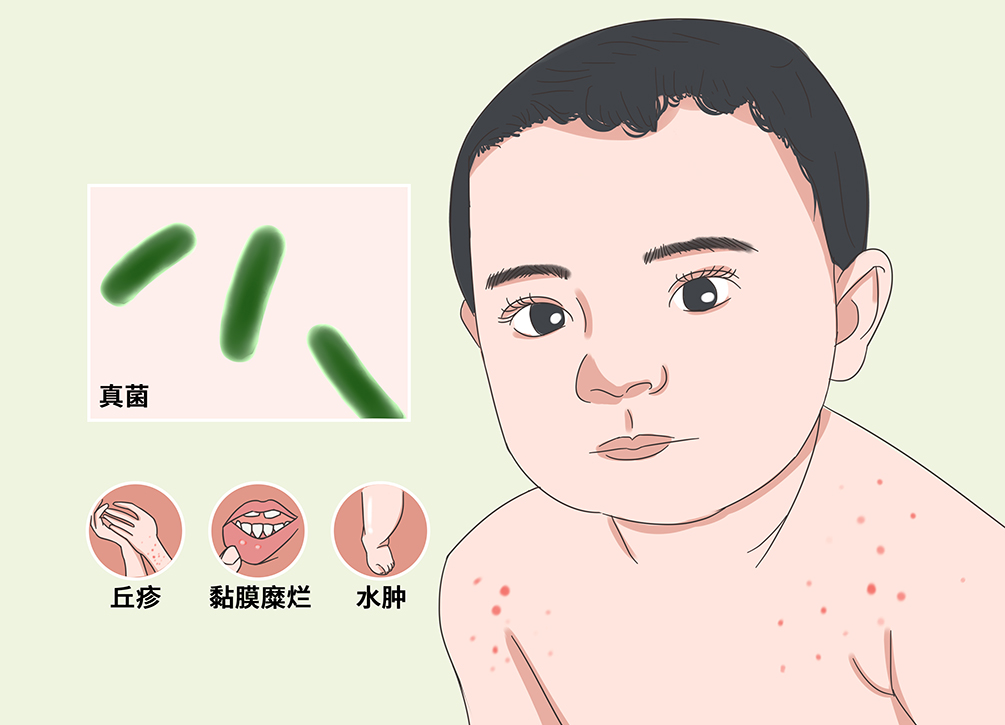

新生儿真菌感染

新生儿真菌感染是由主要致病真菌通过皮损或呼吸道侵入机体,引起皮肤浅表感染和深部真菌感染的疾病,后者是指侵袭深部组织、内脏和全身的真菌感染,包括深部组织感染及真菌败血症。新生儿由于机体抵抗力较差,皮肤浅表感染多伴有深部真菌感染。新生儿皮肤浅表感染症状多为口腔、皮肤黏膜、皮肤红肿等。新生儿深部真菌感染的临床表现缺乏特异性,与其他细菌感染或新生儿期其他常见现象较难区别,如低体温、溢乳、少哭少动、呼吸暂停、低血压、心动过缓、腹胀、呼吸功能下降等,甚至临床表现迅速恶化而无明显诱因。

- 就诊科室:

- 新生儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Neonatal fungal infection

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 真菌性败血症、真菌性心内膜炎、脑膜炎、眼内炎、尿路感染

- 治疗周期:

- 取决于患儿具体情况

- 临床症状:

- 红色皮疹或丘疹、黏膜糜烂、水肿

- 好发人群:

- 早产儿、低出生体重儿

- 常用药物:

- 两性霉素B、氟康唑

- 常用检查:

- 血清学检测、真菌培养和涂片、头颅超声检查

新生儿皮肤黏膜真菌感染

是由主要致病真菌通过皮损侵犯皮肤、黏膜,引起皮肤、黏膜感染的疾病,主要为鹅口疮和皮肤真菌感染。

新生儿深部真菌病

主要致病真菌不仅侵犯皮肤、黏膜,而且侵犯深部组织和内脏所致的疾病。

新生儿真菌感染是由主要致病真菌通过皮损或呼吸道侵入机体,引起皮肤浅表感染和深部真菌感染的疾病。新生儿期主要致病真菌包括念珠菌、隐球菌、组织胞浆菌、毛霉菌或曲菌等。本病好发于早产儿、低出生体重儿、母亲产前有霉菌性阴道炎病史的新生儿。

胎儿抵抗力差,尤其是胎龄小于32周的早产儿,出生体重小于1500g者的低出生体重儿。

长时间使用广谱抗生素和糖皮质激素。

长时间气管插管和机械通气、各种留置导管如脐动脉、脐静脉及其他中心血管导管或静脉营养脂肪乳剂输入。

真菌原发定植。

其他病理状况如胃肠道疾病、使用H2受体阻滞剂、休克和凝血功能异常等。

药物

抗菌药物或激素类药物连续应用超过2周,导致机体免疫力低下,造成真菌的机会性感染。

特殊治疗

中心静脉留置导管、使用静脉营养和脂肪乳剂、气管插管大于7天,易造成定植菌侵入机体。

新生儿真菌感染的发病率呈上升趋势,已成为新生儿重症监护室院内感染的重要原因。新生儿真菌血症发生率约为1.2%,极低出生体重儿为3.1%,超低出生体重儿为5.5%,感染者病死率为22.9%。深部真菌感染发病率在近30年增长了约36倍,以全身性念珠菌病为例,极低出生体重儿患病率达0.6%~20%,病死率为11.4%~44%,是引起极低出生体重儿败血症第三大原因。

本病主要通过母亲产道垂直传播,母乳喂养传播,医务人员直接传播。

早产儿:主要是胎龄小于32周者。

低出生体重儿:出生体重小于1500g者。

母亲患有霉菌性阴道炎的新生儿。

新生儿真菌感染的临床症状为口腔、皮肤、黏膜可见红色皮疹或丘疹,严重者可见口腔、皮肤及黏膜糜烂、水肿。新生儿深部真菌感染的临床表现呈非特异性,与其他细菌感染或新生儿期其他常见现象较难区别,当患儿出现体温不稳、喂养不耐受、精神萎靡或者或短期内出现病情迅速恶化,应考虑到是否为真菌感染。

新生儿皮肤浅表感染

发病部位多见于口腔和尿布包裹区。

鹅口疮

口腔黏膜出现乳白色、微高起斑膜,周围无炎症反应,形似奶块,无痛,擦去斑膜后,可见下方不出血的红色创面。斑膜面积大小不等,可出现在舌、颊、腭或唇内黏膜上。严重者可见口腔黏膜充血、糜烂,甚至可向深部蔓延至咽喉、气管等有声音嘶哑、吞咽困难、呛咳、呼吸困难等症状。

皮肤真菌感染

会阴部、腰骶部或全身皮肤可见红色粟粒样皮疹或斑丘疹,高于皮肤表面,严重者可见皮肤糜烂、水肿。

新生儿深部真菌感染

临床表现呈非特异性,低体温、溢乳、少哭少动、呼吸暂停、低血压、心动过缓、腹胀、呼吸功能下降等,甚至临床表现迅速恶化而无明显诱因。

部分患儿者也可有发热、发绀、吐沫、呻吟、四肢肌张力下降等症状。

真菌可有口腔、皮肤感染蔓延至血管、食管、支气管、心脏内膜、脑膜引起真菌性败血症、真菌性心内膜炎、脑膜炎、眼内炎等。

发生在尿布包裹区的皮肤感染易并发尿路感染,为真菌蔓延至尿道引起。

新生儿出现鹅口疮或者皮肤黏膜异常症状,应及时就医,早发现、早诊断、早治疗对于改善症状、改善预后及预防并发症极为重要,尤其对于早产儿、低出生体重儿及孕母有高危因素的婴儿,应及早行血清学检测或组织学检查。

患儿出现鹅口疮或者皮肤黏膜出现皮疹、水肿、糜烂等症状,应及时就医。

患儿出现不明原因的反应差、发热或低体温、拒喂、呼吸急促或呼吸暂停等症状,应马上就医。

出生28日内患儿应就诊于新生儿科。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如鹅口疮、皮疹、反应差等)

症状什么时候开始的及是否是持续的?

母亲是否有霉菌性阴道炎?

有无其他的症状?(如发热或低体温、溢乳、呼吸暂停或呼吸功能下降、腹胀等)

是否到医院就诊过,做过哪些检查及治疗?

发病以来的一般情况如何?

既往有无其他的病史?

血清学检测

这是一种真菌检测试验,主要是对真菌的细胞壁成分(1,3)β-D-葡聚糖进行检测,用于早期诊断深部真菌感染,具有较好的敏感性和特异性。

真菌培养和涂片

血培养证据可靠但阳性率不高,检测时间长,不能早期诊断,1mL血液检测出微生物的概率是65%或更低,血培养阴性不能排除真菌感染,应该系列采集标本。

痰培养单纯痰培养的念珠菌阳性意义不大,如镜检发现大量念珠菌的真假菌丝,说明念珠菌处于致病状态,结合临床症状则具有诊断意义,应做深部痰液或支气管肺泡灌洗液直接镜检或培养。

尿培养因尿道内有真菌寄居,尿检阳性要结合临床资料加以考虑。尿培养样本应行导尿管采集或耻骨上穿刺。

组织学检查组织学检查发现真菌可明确诊断。真菌在组织内一般表现为5种形态:孢子、菌丝、真假菌丝、颗粒和球囊或内孢囊。

新生儿真菌感染的诊断主要依据患儿的高危因素、临床特征及实验室检查。深部真菌感染的金标准仍然是血、尿、脑脊液或其他清洁部位的真菌分离标本结合临床表现。新生儿皮肤浅表感染和深部真菌感染确诊依靠组织病理学检查发现真菌孢子、菌丝或者无菌体液中真菌培养阳性。

流行性脑脊髓膜炎:是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。致病菌由鼻咽部侵入血循环,形成败血症,最后局限于脑膜及脊髓膜,形成化脓性脑脊髓膜病变。主要临床表现有发热,头痛、呕吐、皮肤瘀点及颈项强直等脑膜刺激征,脑脊液呈化脓性改变。可通过脑脊液检查相鉴别。

新生儿真菌感染的病因为真菌感染,主要治疗为抗真菌治疗。新生儿皮肤浅表真菌感染以局部抗真菌治疗为主。新生儿深部真菌感染的治疗原则为以抗真菌治疗为主,辅助给予全身对症支持治疗。临床中主要遵循早期和长期、综合治疗和全面、治疗措施个体化等原则。

停用广谱抗生素。

支持疗法:加强全身支持疗法,加强护理及营养,输血及丙球支持(IVIG)。

特异性针对治疗:呼吸支持必要时机械通气,呼吸道护理;颅内感染、骨关节炎、视网膜及深部脓肿均需要相应的专科特殊处理及减少后遗症。

新生儿皮肤浅表真菌感染

鹅口疮

注意口腔护理,保持口腔清洁,用2%~4%苏打水涂洗口腔每3~4次,可减少念珠菌滋生机会。新生儿使用的奶具和毛巾应每日更换,使用前需煮沸或蒸汽消毒。轻症时以局部治疗为主,予制霉菌素甘油或混悬液口腔涂用,重症者及制霉菌素局部应用效果不好者,可用制霉菌素口服或氟康唑口服。

皮肤真菌病

要勤换尿布和衣裤,保持局部干燥透气,病损处涂制霉菌素软膏或复方康纳乐霜。应用达克宁散剂局部治疗,效果优于制霉菌素。局部用药以保证足够的疗程。皮肤念珠菌病一般不需要全身使用抗真菌药,但对慢性或严重病例或局部治疗效果不佳者,可配合口服酮康唑。新生儿毛霉菌性蜂窝组织炎应先行清创术,然后用两性霉素B溶液冲洗。

新生儿深部真菌感染

多烯类

两性霉素B,为抗真菌全身用药的首选药物,一般疗程7~14天,直到血培养阴性,如果存在特殊器官感染,疗程需延长。

三唑类

氟康唑(新生儿最常用的三唑类药物),口服或静滴,一般疗程7~14天,直到血培养阴性,如果存在特殊器官感染,疗程需延长。

核苷类似物

新生儿中最常用的是氟胞嘧啶,对于中枢真菌感染的患儿,该药常与两性霉素B联合应用(协同作用),该药物需监测药物浓度,以防药物中毒。

棘白菌素类

卡泊芬净、阿尼芬净、米卡芬净等。

本病无需手术治疗。

新生儿真菌感染的预后较好,皮损愈合后一般无后遗症。新生儿深部真菌感染预后一般良好,部分严重患儿多在治疗中死亡,部分患儿可留有神经发育功能障碍、支气管肺发育不良等后遗症。

新生儿真菌感染的治疗是一个长期的过程,但是经过治疗大部分患者都能治愈。部分严重患儿可在治疗中死亡。

大部分治愈者一般不会影响自然寿命。

患儿出院2~3月后来院复查血清学检查,以便发现异常情况及时干预。有神经发育异常的患儿应每3个月复查神经发育状态,眼内炎患儿应每6个月复查眼底检查等。

患儿一般以母乳喂养为主,可根据年龄情况适时添加辅食,保证充足的营养摄入,提高机体的免疫力。

新生儿真菌感染患儿的护理以保证患儿口腔、皮肤、尿布包裹区等卫生为主,保持皮肤干燥洁净、透气卫生。患儿及其母亲衣服应注意消毒灭菌。乳母应注意乳房、手部等个人卫生。

家属了解药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,给患儿正确使用。

乳母应营养膳食,搭配合理,荤素相宜,避免暴饮暴食,进食时间合理。

注意孕母和患儿卫生,患儿可用棉质尿布,患儿的奶瓶、毛巾、内裤等衣物要隔离洗涤,用开水烫,以免传播。

对于父母患有真菌感染的应同时治疗,衣物、毛巾等应分开清洗,以免交叉感染引起二次真菌感染。

抗真菌药物一般副作用较大,应指导父母严格遵照医嘱用药,避免父母私自加减药物,造成耐药性。另外,由于抗真菌药物对肝肾有一定损伤,应定期检查肝肾功能。

新生儿属于免疫低下群体,新生儿真菌感染暂无有效的早期筛查手段,日常生活中,真菌感染无处不在,注重对日常的预防,也是防治真菌感染非常关键的因素。

注意室内卫生,新生儿的物品注意不要与他人混在一起。

保持新生儿的皮肤干燥和清洁。

孕期注意产检,尽量避免出现早产儿以及低出生体重儿的情况。

4889点赞

参考文献

[1]陈超.新生儿常见感染性疾病诊治[J].中国实用儿科杂志,2011.26(1):3-5.

[2]张金萍,陈超.新生儿真菌感染的药物治疗[J].中国小儿急救医学,2007.14(3):271-272.

[3]徐睿霞.新生儿真菌感染疾病的防治[J].航空航天医学杂志,2013.24(8):978-978.