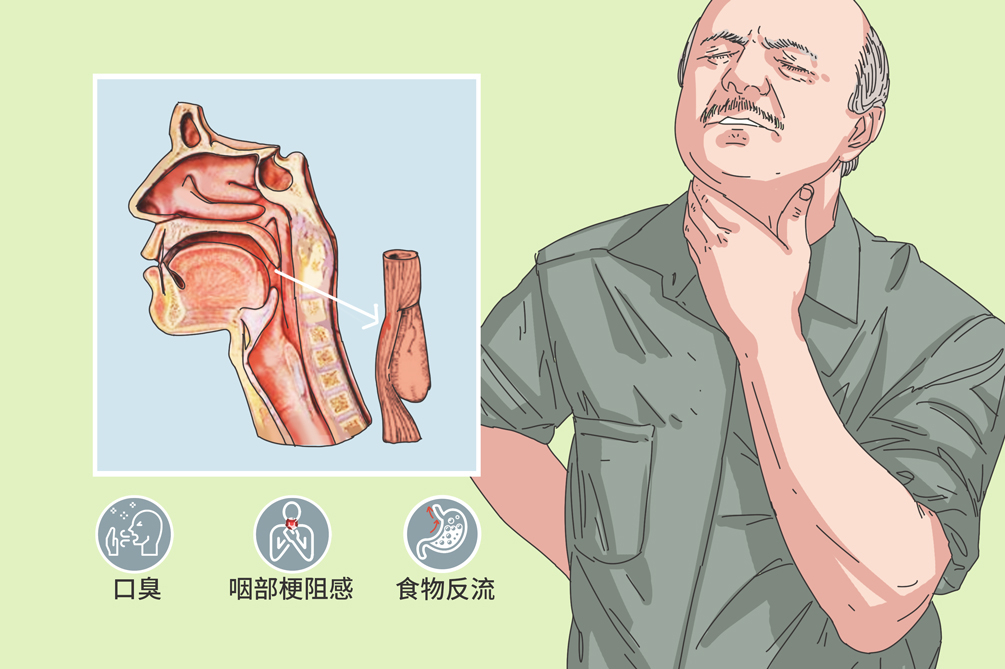

咽侧壁憩室

咽侧壁憩室为咽黏膜和黏膜下层组织向外膨出形成的囊袋状结构,多发生于中老年男性,目前病因尚不明确,一般认为是相关肌肉不协调导致的,临床症状主要以吞咽困难、平时有口臭、食物反流为主,憩室较小的情况下一般不需要特殊治疗,严重时可行憩室切除术,本病预后良好。

- 就诊科室:

- 耳鼻喉科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- pharyngeal diverticulum

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脓毒血症

- 治疗周期:

- 视情况而定

- 临床症状:

- 口臭、咽部梗阻感、异物感、食物反流

- 好发人群:

- 乐器吹奏人员、老年人

- 鉴别诊断:

- 咽侧壁瘢痕囊肿

- 常用检查:

- 造影检查、食管镜检查

本病的病因尚不明确,有部分观点认为可能与先天性因素以及咽腔压力增加等因素有关。

环咽肌和食管功能紊乱以及咽腔压力增加。

咽壁薄弱,尤以老年人多见。

先天性因素,甲舌膜区域为第三咽囊开口,有人认为侧壁憩室为第三咽囊或第四咽囊的延伸,但也有人对此持反对意见。

咽侧壁憩室是耳鼻喉科少见病,目前缺乏一定的流行病学资料。

本病好发于乐器吹奏人员和老年人。

小的憩室可无症状或仅有口臭、咽部梗阻感、异物感、食物反流等症状。较大的憩室可有吞咽困难、声嘶,黏膜有炎症时可有疼痛。检查部发现咽侧憩室者在扁桃体窝、会厌谷、梨状窝等处有小的开口,有时用探针可探人憩室内,颈路可摸到随咽部空气压力变化而胀缩的包块。压迫肿块能缩小,有时带有响声。

较小憩室可有口臭、咽部梗阻感、异物感、食物反流等症状,较大憩室可有吞咽困难、声嘶。

脓毒血症容易并发细菌感染,造成憩室内化脓性改变,严重病例感染可经周围毛细血管浸及周围软组织并发脓毒血症。

当出现口臭、咽部梗阻感等典型症状,颈部异常,有液体从口中溢出时,患者应及时就医,配合医生进行相应检查,积极治疗。

当出现口臭、咽部梗阻感、异物感、食物反流、吞咽困难、声嘶,需要及时就医,并进一步检查。

在颈侧壁摸到柔软的囊性肿块,叩鼓音或有波动感,压之能缩小,并有“咯咯”的声音或有液体从口中溢出,应立即就医。

建议患者到耳鼻喉科就诊。

出现咽喉部堵塞感、声嘶、口臭多长时间了?

是否有过外伤、划伤史?

院外是否应用过药物,用的什么药物,用药后症状是否改善?

是否从事吹乐器等工作?

吞咽时是否有疼痛感或梗阻感?

吞钡试验

又名钡餐造影,是现在临床上确诊的主要方式。患者吞钡后通过拍摄食管的正面和侧面,用来具体判断食管憩室的位置以及大小。

超声诊断

利用超声波进行诊断,需要患者吞咽饮水来辅助诊断。

食管镜检查

食管位置较深,肉眼无法看到,借助食管镜可以看到食管内侧黏膜的情况,辅助诊断。食管镜要从口腔进入,可能有不舒服,需要患者做好心理准备,尽量配合医生。

有口臭、咽部梗阻感、异物感、食物反流等临床表现以及憩室充气。

吞钡造影可以清晰地看到食管段狭窄,根据食管段的狭窄情况来判断食管的受压情况。

食管镜检查发现憩室。

咽侧壁瘢痕囊肿:通常继发育咽部的手术之后,由于瘢痕组织的形成以及合并有感染等炎性病变的患者,瘢痕组织常牵拉正常的咽后壁形成憩室,憩室的细菌感染可形成脓肿。钡餐造影以及超声诊断可鉴别。

本病的治疗目的主要是改善症状,减少并发症的发生。无症状的咽侧憩室可不处理。对于部分症状明显或憩室较大者,可进行手术治疗。

本病一般无有效的药物治疗。

症状明显或憩室较大者可手术治疗,如扩大憩室口或切除憩室,缝合底部。对于有感染的应积极抗感染治疗再行手术修补。

对于症状较轻、憩室较小者可采取保守治疗,包括注意口腔卫生以及采取憩室冲洗等方法。

本病患者通过保守治疗以及手术治疗,一般可以治愈,部分患者需要外科干预,预后良好。

本病一般可以治愈。

本病一般不会影响自然寿命。

轻症者如无明显的症状一般不需复诊,行手术治疗者建议一个月之后复查。

患者应避免辛辣刺激食物,避免油炸煎烤类食物,避免抽烟喝酒,保持饮食清淡,但需要注意营养丰富,多食蔬菜水果等富含维生素和纤维素的食物,少吃油腻、高脂肪的食物。

宜吃高蛋白、高维生素、高热量的易消化食物,如鸡蛋、牛初乳等。

忌吃油腻、油炸、油炸、熏制、烧烤的难消化食物,例如肥肉、腌制品等。

注意口腔卫生,避免受凉、劳累,适量运动,提高机体免疫力,以免继发感染,日常避免用力吹气。

注意口腔卫生,早晨、饭后和睡觉前及时漱口或刷牙。

保持心情愉悦,坚持体育锻炼,保持作息时间规律,保证充足的睡眠和休息,避免劳累。

当患者发现咽喉部不适或阻塞感、吞咽困难、口臭情况加重时应及时就诊。

在日常生活中有意识的加强咽下缩肌肌肉发育,以减少本病的患病率,避免由于肌肉薄弱,用力吹气时诱发憩室形成。日常可进行吹气锻炼,如吹气球以及唱歌训练以促进咽部肌肉的发育。

参考文献

[1]吕淑兰,罗克文,谢轶.超声对咽食管憩室的临床诊断价值分析[J].中外医疗,2018,25(03):25-27.

[2]张蔚,贾瑞珍,许迎建.无症状咽食管憩室超声诊断分析[J].中华医学超声杂志,2016,11(4):247-248.

[3]张妍慧.16例咽食管憩室超声声像特征及其诊断价值分析[J].首都食品与医药,2015,28(10):273-274.