毛细淋巴管瘤主要生长于皮肤组织内,由衬有内皮细胞的淋巴管扩张而成。淋巴管内充满淋巴液,在皮肤表面形成一个突起的肿块,最常见于面、颈部等部位。肿瘤表现无色、柔软,压迫时可使之缩小,常无自觉症状,治疗可手术切除。

- 就诊科室:

- 肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- capillary lymphangioma

- 疾病别称:

- 微囊型淋巴管畸形

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 蜂窝织炎、出血、巨舌症

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 面、颈处小疣状透明颗粒

- 好发人群:

- 儿童

- 常用药物:

- 溶血性链球菌制剂、抗肿瘤抗生素、雷帕霉素靶蛋白受体抑制剂

- 常用检查:

- B超、MRI、诊断性穿刺

巨囊型

由1个或多个体积≥2cm^3的囊腔构成(即以往所称的囊肿型或囊性水瘤)。

微囊型

由多个体积<2cm^3的囊腔构成(即以往的毛细管型和海绵型)。

混合型

二者兼而有之的则称为混合型淋巴管畸形。

淋巴管畸形目前没有明确的发病机制,可能是由于体细胞PIK3CA基因突变所产生的肿瘤性病变,但并不是真性肿瘤,而是属于低流量或者是静止性病变。手术、外伤、炎症纤维化等可能诱发本病。

手术、外伤

由于手术、外伤等外力因素,导致发病部位受损,淋巴液排出障碍,最终形成囊性扩张改变。

炎症

当机体由于各种疾病出现炎症反应的时候,会导致组织纤维化,可能导致淋巴管纤维化,从而阻塞淋巴管,导致淋巴管扩张。

基因突变

基因突变导致病变内皮细胞均可能来源于脉管系统发育的早期,在胚胎期,静脉丛中的中胚层首先形成原始淋巴囊,淋巴囊再逐渐形成有功能的毛细淋巴管。毛细淋巴管相互吻合成网,逐渐汇集成一系列由小到大的各级淋巴管。在此过程中,由于某种原因可使淋巴管系统紊乱,造成淋巴管非恶性的异常生长和扩张,部分淋巴管没有和淋巴系统建立沟通,或淋巴囊在淋巴系统形成时被分隔,即形成淋巴管畸形组织,导致淋巴管扩张。

毛细淋巴管瘤发病率为1/4000~1/2000,尚未发现有性别和种族差异。该病多在2岁前发病,约50%患者出生时即发现罹患此病。毛细淋巴管瘤可发生在具有淋巴管网的任何身体部位,约75%病变发生在头、颈部,其次为腋窝、纵隔及四肢。

由于多为胚胎期原始淋巴管发育异常导致,故毛细淋巴管瘤多见于儿童。

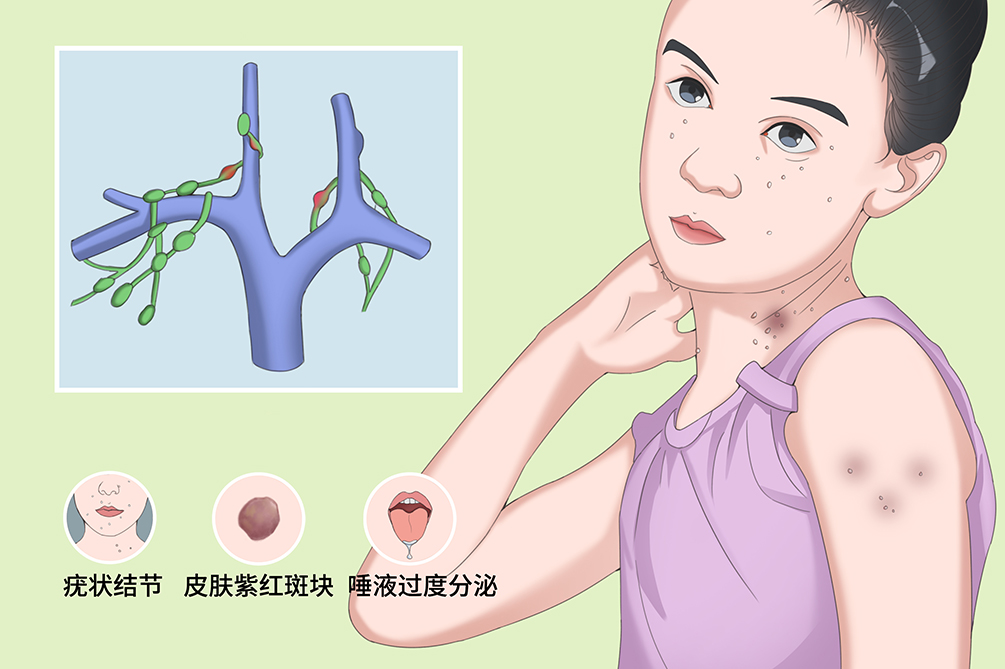

毛细淋巴管瘤的典型症状是小疣状透明颗粒,好发于黏膜覆盖部位,以舌体最常见,严重者会出现感染和出血,如蜂窝织炎。多数仅表现为病变处小囊泡或疣状结节。

小疣状透明颗粒

多见于眼睑、颈部、四肢近端、舌及口底等部位,表现为隆起的质韧包块,边界不清,压缩感不明显,较实质性,体位试验阴性。累及皮肤浅层的病灶表现为在紫红斑块的基础上,出现多发的小囊泡或疣状结节,直径多为1~3mm,透明,表面无色,触之柔软,水泡壁较厚,压迫可稍缩小,常无自觉症状。如将其刺破,可流出透明、黏性淋巴液。皮肤角化粗糙,范围较大时,呈边界清晰的“地图状”。累及黏膜时可形成紫红或暗红色栗粒状微小淋巴滤泡。

不同病变部位的相应症状

微囊型淋巴管畸形好发于黏膜覆盖部位,以舌体最常见,组织学特征为病变内充满薄壁、囊性扩张的血管通道,内衬不明显的内皮细胞并充满蛋白淋巴液。舌微囊型淋巴管畸形可引起唾液过度分泌、言语不清、咀嚼和吞咽困难、气道阻塞、骨骼异常等,功能损害和外观畸形可严重影响患者生命质量。舌微囊型淋巴管畸形易反复感染,感染后可引起瘤内出血、组织肿胀、淋巴回流障碍和继发纤维化,导致病变进展,严重者可发展为巨舌症,使后期治疗更困难。

病变广泛者可伴发淋巴水肿,出现肤质改变及外形障碍。在遭受创伤、感染及发生囊内出血或不适当治疗后,常突然增大,出现压迫症状。

蜂窝织炎

患处皮肤局部剧痛,呈弥漫性红肿,境界不清,可有显著的凹陷性水肿。初为硬块,后中央变软、破溃而形成溃疡,约2周结瘢痕而愈。可有恶寒、发热等全身症状。

出血

表现为病灶体积突然增大变硬,出现红肿瘀斑,位于特殊部位出血肿胀,可导致功能障碍,如视力损害、吞咽困难等。

巨舌症

舌微囊型淋巴管畸形症状反复发作可形成巨舌症,严重影响外形,引起呼吸道阻塞、吞咽困难等并发症并影响发音,易与上呼吸道感染互为因果,引起炎症肿胀加重、病变进展。

如果患者有发生于黏膜覆盖部位的小疣状透明颗粒、蜂窝织炎等感染,以及出血、小囊泡或疣状结节,需及时就医,可通过药物、手术等方式治疗。

患者发现毛细淋巴管瘤影响外观时,可及时就医。

已经确诊毛细淋巴管瘤的患者,若发现毛细淋巴管瘤短期内迅速增大,应立即就医。

已经确诊毛细淋巴管瘤的患者,若突然出现寒颤、高热,患处出现红肿热痛等情况,应立即就医。

大多患者优先考虑去小儿外科或肿瘤科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如蜂窝织炎、出血等,可到相应科室就诊,如普外科等。

什么时候发现的?

目前都有什么症状?(如小疣状透明颗粒)

是否有以下症状?(如突然出现寒战高热,患处红肿热痛;毛细淋巴管瘤短期内迅速增大等症状)

既往有无其他的病史?

是否进行过相关检查和治疗?

体格检查

通过视诊和触诊看毛细淋巴管瘤的大小、形态、性质,有无红、肿、热、痛及触痛等。

透光试验

巨囊型淋巴管畸形透光试验为阳性。

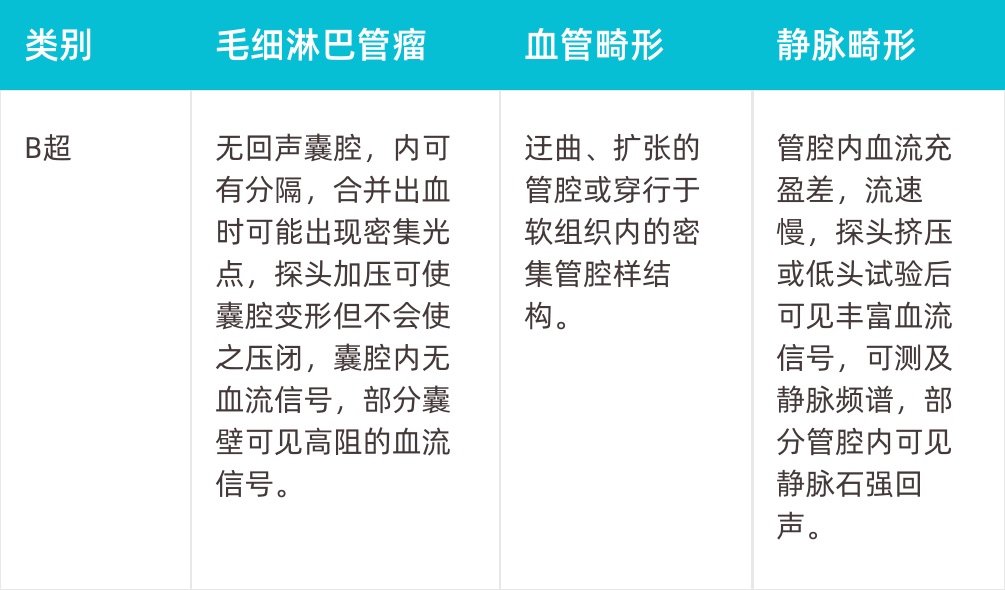

彩色多普勒超声检查

彩色多普勒超声检查快速、无创伤,明确瘤体的部位、性质、大小及与周围组织的关系,为手术或药物注射治疗提供依据,并用于监测预后情况。微囊型淋巴管畸形的B超显示为不规则的低回声或者无回声混合低回声型,内有少量小的形态不一的无回声区,形成以实性为主的囊实混合性病灶表现。如若见有多个体积大小差异较大、囊壁及分隔厚薄不均匀且不光滑的无回声区,且合并不规则的局部低回声区的囊实混合性病变,则提示病灶可能合并囊内出血可能。B超显示较大范围无回声病灶内可见较均匀分布的低回声,且临床伴有疼痛及发热病史,则提示感染可能。

MRI

MRI是最重要的诊断方法。MRI(血管增强)检查可提供比较可靠的客观图像,并区分淋巴管和血管。

典型毛细淋巴管瘤症状:小疣状透明颗粒,伴或不伴感染和出血。

体格检查:可见表面无色、柔软,呈小疣状颗粒,直径多为1~3mm,透明。水泡壁较厚,压迫可稍缩小。

诊断性穿刺:巨囊型淋巴管畸形诊断性穿刺可抽出大量淡黄色清亮液体,囊内出血时,穿刺液变为粉红或暗红色。微囊型仅能穿刺出少量淡黄色清亮液体,若抽出陈旧性血液结合细胞学检查可诊断为淋巴管瘤伴出血。

毛细淋巴管瘤需根据病情严重程度,瘤体的部位、性质、大小及与周围组织的关系来决定治疗方案,除了有生命危险的功能障碍需要早期治疗外,大部分的淋巴管畸形可以推迟至青少年时期。累及范围小且无功能或外观畸形的患者可以观察,如有必要应给予治疗,还要预防并治疗并发症,修复或保留患者的功能及外观美学的完整性。

mTOR受体抑制剂

适应症

药物治疗较少应用于临床,适用于不适宜进行硬化、手术切除治疗的弥散性微囊型淋巴管畸形或无法手术的淋巴管畸形(如眶内淋巴管畸形),可通过药物口服治疗来减少病灶体积,以谋求进一步的手术切除。

常用药物

毛细淋巴管瘤治疗最常用的药物是西罗莫司,又名雷帕霉素。mTOR在细胞合成分解代谢、细胞运动、细胞生长及血管生成方面均起到关键的作用。mTOR通路可以调节淋巴管生成和血管生成的关键调节因子VEGF,来影响脉管的生成。对于婴幼儿患者,需同时口服复方新诺明,以预防肺部感染。

淋巴管畸形切除修复术

适应症

病灶较小,位置较好,可完全切除。有症状的微囊型淋巴管畸形(即毛细淋巴管瘤),硬化治疗后仍有症状的巨囊型及混合型淋巴管畸形,有危及生命的并发症,对外观影响较大。

手术方式

手术切除淋巴管畸形大多数情况下次全切除或部分切除,残留的病灶可通过注射硬化剂进一步治疗。对于头面部淋巴管畸形,完全或次全切除的可能性较大,对于双侧较大病灶并伴有上呼吸道压迫的患者,手术切除应为首选治疗方法。手术必须将单侧或双侧颈部功能性结构解剖清楚,如病灶过大可分期手术。弥漫型的微囊型淋巴管畸形进行气管切开和放置胃管,对于预防压迫发生很重要。

硬化治疗

适用于巨囊型和混合型淋巴管畸形,其疗效令人满意,但对微囊型淋巴管畸形则疗效较差。目前常用的硬化剂有博来霉素(平阳霉素)、溶血性链球菌制剂OK-432(沙培林)、强力霉素、无水乙醇和泡沫硬化剂等。

激光治疗

适应症为皮肤和黏膜的浅表微囊型淋巴管畸形病灶,如舌部、口腔黏膜的淋巴滤泡。应用二氧化碳激光、Nd:YAG激光等治疗。由浅入深逐层烧灼、每烧灼一层即擦掉炭化层,再继续烧灼。或采用分次多点治疗,保留治疗点周围组织,加快激光创面愈合,若出血,降低激光功率,以封闭血管,大范围病灶需多次治疗。

合并症治疗

如有合并感染、毛细淋巴管瘤瘤内出血等并发症,应予抗感染治疗、毛细淋巴管瘤内出血解压术等。

毛细淋巴管瘤患者经过有效、规范的治疗大多可获痊愈。治疗可修复或保留患者的功能及外观美学的完整性,维持患者正常的生活质量,因此本病通常预后良好。

毛细淋巴管瘤一般能治愈,但对病变广泛的毛细淋巴管瘤治愈难度较大。

毛细淋巴管瘤一般不会影响自然寿命,但当患者出现急症,且治疗不及时,可能导致严重后果。例如,严重感染可能会导致脓毒性休克,多器官功能衰竭甚至死亡。

毛细淋巴管瘤没有具体的复诊时间,建议患者遵循医嘱,定期复诊。

毛细淋巴管瘤患者的饮食护理以促进患者症状减轻并消退为主,因此要合理、均衡地分配各种营养物质,同时忌食辛辣、温热性质的食物。

如患者需手术,术前需要禁食,具体禁食时间要根据麻醉方式,毛细淋巴管瘤生长部位、大小、数量等来评估。

患者术后多需要禁食一段时间,恢复饮食多从流质饮食开始,逐步改为半流质,软质或者普食。无论行激光还是手术治疗,术后要忌海鲜、发物等,避免影响术后伤口恢复。

保证患者营养摄入充足合理,均衡摄入蛋白质、维生素等,有利于伤口恢复。

患者应术前术后都避免吸烟、喝酒。

毛细淋巴管瘤的护理以促进伤口愈合、避免发生感染为原则,患者平时要避免压迫毛细淋巴管瘤,防止其破溃、感染,注意患处皮肤护理,保持清洁,保持心情愉悦。

患者应了解术后注意事项,听从医嘱,避免挤压创面,保持创面清洁。

患者平时要注意患处皮肤护理,保持清洁,避免其破溃,如有破溃,应及时通知医生处理。

患者要保持良好生活习惯,保持心情愉悦,适当运动,提高机体免疫力。

如患者使用化疗药物,需要密切观察有无化疗药物过敏反应、不良反应及副作用,例如严重皮疹,高脂血症、高血压等,如有发生,需要及时处理。

毛细淋巴管瘤目前发病机制尚不明确,考虑可能与基因突变、外伤手术等有关,目前还没有有效的预防手段,但可在生活方式上予以注意。

新生儿出生以后,需进行体格检查,查看有无皮肤的毛细淋巴管瘤。婴幼儿如有外伤,应注意观察伤处有无新发异常病灶。

女性孕期应注意营养均衡,禁烟、禁酒,注意休息,适当锻炼增强体质,以保证胎儿健康成长。

4124点赞

参考文献

[1]刘金平,黄海金,陈枫,等.小儿淋巴管畸形诊治进展[J].赣南医学院报,2020.

[2]祁昕,王春祥,杨楠,等.儿童脾毛细淋巴管瘤的CT表现并文献复习[J].国际医学放射学杂志,2019.

[3]中华医学会整形外科分会血管瘤和脉管畸形学组.血管瘤和脉管畸形的诊断及治疗指南(2019版)[J].组织工程与重建外科杂志,2019.

[4]李克雷,王玉平,陈涛等.舌微囊型淋巴管畸形分型及疗效的回顾性分析[J].中华口腔医学杂志,2019.