小儿热带巨脾综合征

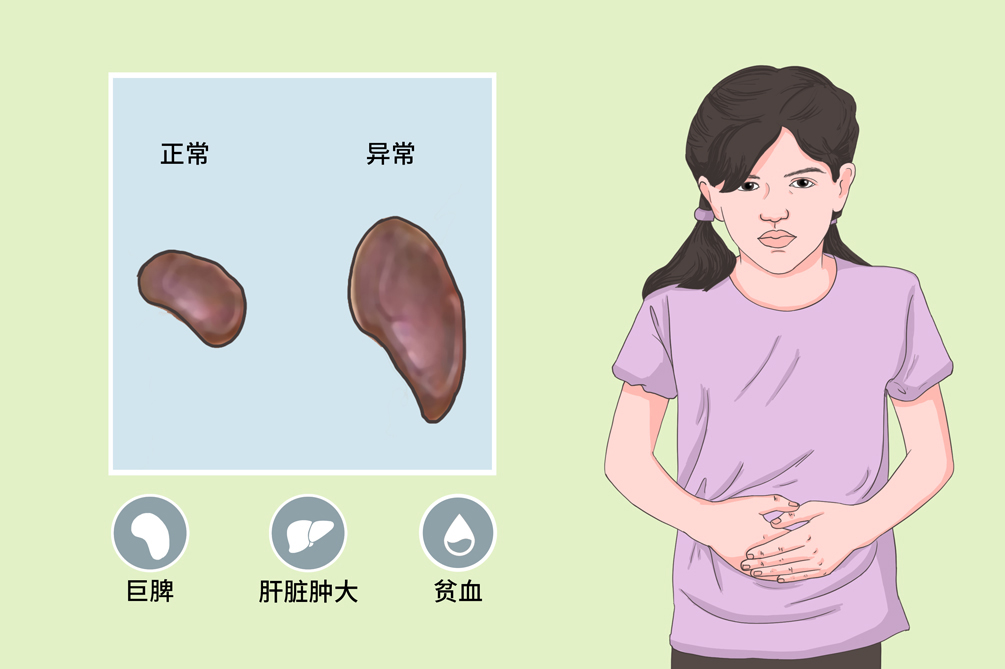

小儿热带巨脾综合征又称热带巨脾病或特发性热带脾肿大。主要表现为慢性巨脾,并伴有肝大、白细胞及血小板减少、血清中免疫球蛋白M(IgM)及疟疾抗体明显升高。小儿热带巨脾综合征是疟疾感染后所致的免疫球蛋白代谢障碍性疾病,有遗传因素。预防疟疾感染为根本措施,包括有个体预防和群体预防。

- 就诊科室:

- 儿科、感染科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- tropical splenomegaly syn-dromes

- 疾病别称:

- 热带巨脾病、特发性热带脾肿大

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 脾功能亢进、溶血

- 治疗周期:

- 1~3个月

- 临床症状:

- 低热、贫血、肝脏及脾脏肿大

- 好发人群:

- 疟疾感染者、生活在热带地区儿童

- 常用药物:

- 磷酸氯喹、复方磷酸氯喹、青蒿素、乙胺嘧啶

- 常用检查:

- 血液检查、免疫功能检查、病理检查、骨髓检查

小儿热带巨脾综合征是疟疾感染后所致的免疫球蛋白代谢障碍性疾病,有遗传因素。其传播途径主要见于蚊虫叮咬、血液或者母婴传播。好发人群多见于疟疾感染后所致的免疫球蛋白代谢障碍或本身具有遗传倾向的患者。

小儿热带巨脾综合征是一种免疫球蛋白代谢障碍的病,为宿主对寄生虫特别是疟原虫的异常反应,导致脾肿大。其主要病因为T淋巴细胞对免疫球蛋白,特别是IgM产生的调节失常。本病症的发生有种族性及家属性,因此对免疫球蛋白调节的遗传因素也有一定关系。在高疟区由于存在反复且持续的抗原血症,因而产生了过多的免疫复合物,巨噬细胞清除这些复合物需要许多年,进而引起脾脏及肝脏的网状内皮细胞增生,导致器官的肿大。

小儿热带巨脾综合征主要以疟疾感染后所致的免疫球蛋白代谢障碍患者易发,并且本病具有遗传倾向。对高疟区或短期进入疟区的人或群体具有高危风险,其好发人群多以儿童为主,发病年龄自8~65岁。此病于国内较少见。

疟疾感染者

曾经去过疟疾流行地区,有蚊虫叮咬传播疟疾的可能性。

生活在热带地区儿童

非洲热带地区易流行疟疾,儿童感染疟疾后容易出现本病。

小儿热带巨脾综合征多表现为低热、脾肿大、贫血、肝肿大、脾功能亢进等症状,部分患者可表现为门静脉高压,严重者可并发脾功能亢进、溶血等疾病。

本病征的发病年龄自8~65岁,很少在8岁以前发病。临床表现为低热、贫血(血色素大多在60~100g/L),肝脏及脾脏肿大,以后者尤为明显。骨髓象明显增生,贫血主要是由于脾脏内血细胞的储存量增加,脾机能亢进、血容量增加、血液稀释及反复胃肠道出血,红细胞寿命轻度减短,但在妊娠时却可急剧降低。部分病例可见到溶血及门脉高压症。

脾功能亢进

是一种不同的疾病引起脾脏肿大、血细胞减少和骨髓增生的综合征,临床表现为脾肿大,一种或多种血细胞减少,而骨髓造血细胞相应增生,可经脾切除而缓解,本病经治疗原发病后,部分病例临床症状可减轻,一般认为脾功能亢进多伴有不同程度的脾脏肿大,这种肿大的脾脏对血细胞有滞留作用,脾窦的增生增强了对血细胞吞噬及破坏作用,是产生脾功能亢进临床表现的重要原因。小儿热带巨脾综合征患者机体可产生了过多的免疫复合物,巨噬细胞清除这些复合物需要许多年,进而引起脾脏及肝脏的网状内皮细胞增生,导致脾脏的肿大。

溶血

即红细胞破裂,血红蛋白逸出称红细胞溶解。可由多种理化因素和毒素引起。在体外,如低渗溶液、机械性强力振荡、突然低温冷冻(-20℃~-25℃)或突然化冻、过酸或过碱,以及酒精、乙醚、皂碱、胆碱盐等均可引起溶血。小儿出现溶血可有皮肤与巩膜发黄、贫血、发热、嗜睡、拒奶、四肢松软、抽搐等症状。小儿热带巨脾综合征患者脾脏机能亢进以及自身免疫系统功能失调,可导致红细胞破坏,进而发生溶血。

患者出现低热、门脉高压、脾功能亢进、贫血等症状需及时到儿科就诊,进行血液检查、免疫功能检查、病理检查、骨髓检查、骨髓象及腹部B超等检查明确诊断,小儿热带巨脾综合征需要和脾功能亢进症等疾病相鉴别。

若出现低热、消瘦、门脉高压、脾大、贫血等表现应及时就诊。

当患者出现的症状较为严重的时候,例如出现严重的黄染或者身体出现淤血点等症状时,应立即就医。

患者出现相关症状时应及时就诊于儿科。

因为什么来就诊的?

症状是从什么时候开始的?

是否去过疟疾流行地区?(如非洲等热带地区)

是否接触过从疟疾流行地区回来的人?

有哪些原因可以使症状加重或者缓解?

有无腹泻或者便秘?

之前是否看过医生?做过哪些检查?

最近几个月有无排便习惯改变?有无乏力、盗汗?有无体重下降?

是否有遗传家族史?

血液检查

外周血象可见贫血,血红蛋白显着下降,大多在60~100g/L,血小板可减少,可有溶血。

免疫功能检查

IgM增高,补体C3较低,出现血清抗补体活性和存在冷凝球蛋白,T淋巴细胞比例减少,而B淋巴细胞增加。

病理检查

荧光学方法可以在肝窦的库普弗细胞及巨噬细胞上发现IgM以及IgG和C3,在脾穿刺液中T细胞比例则增加。

骨髓检查

骨髓象明显增生。

影像学检查

腹部B超观察是否有肝脾肿大。

对小儿热带巨脾综合征具有诊断价值的检查是血清IgM明显升高及存在高滴度的疟疾抗体;肝脏活检发现肝窦中有淋巴细胞浸润;长期抗疟治疗后脾脏逐渐缩小,血清IgM下降及肝脏组织学变化好转,出现上述表现可诊断为小儿热带巨脾综合征。

脾功能亢进症

简称脾亢,是一种综合征,临床表现为脾脏肿大,一种或多种血细胞减少,而骨髓造血细胞相应增生,脾功能亢进患者于脾切除后血象恢复,症状缓解,可分为原发性脾亢、继发性脾亢和隐匿性脾亢。

小儿热带巨脾综合征通过积极抗疟化疗治疗后病情可有好转,一般情况下可使用氯喹、青蒿素、乙胺嘧啶等药物进行治疗,但见效较缓慢,且常于停药后复发,如患者出现脾功能亢进时需行脾切除术,本病治疗周期躲在1~3个月。

一般为积极抗疟治疗,患者在长疗程抗疟化疗后病情可有好转,但较缓慢,且常于停药后复发

氯喹

可作用于疟疾急性发作或控制期,主要制剂有磷酸氯喹和复方磷酸氯喹片,本药品可使血吸虫虫体产生痉挛性麻痹,对虫体表层有迅速而明显的损伤作用,从而易遭受宿主的免疫攻击而死亡。同时本品对血吸虫的糖代谢有明显的抑制作用,本药品为广谱抗蠕虫药,用于治疗血吸虫病、华支睾吸虫病、肺吸虫病、姜片虫病、囊虫病、绦虫病等,是治疗上述寄生虫病的首选药物。

青蒿素

该药品适用于间日疟、恶性疟等各型疟疾,对耐氯喹、哌喹等抗药性疟疾有较好的疗效。可用于抢救凶险型恶性疟,如脑型疟、黄疸型疟,也可用于系统性红斑狼疮及盘状红斑狼疮的治疗。常见的不良反应为少数患者出现食欲减退、恶心、呕吐、一过性里急后重、腹痛、腹泻等胃肠道反应,但不严重。

乙胺嘧啶

通过抑制细胞核的分裂而使疟原虫的繁殖受到抑制,本品主要作用于进行裂殖体增殖的疟原虫,对已发育完成的裂殖体无效,主要用于预防疟疾,也可用于治疗弓形虫病,合并应用其他抗疟药及磺胺类药物等,可提高其抗疟效果。

脾切除术

适用于本病病程较长,出现脾功能亢进导致脾脏增大明显压迫其他器官,白细胞和血小板显着减少等症状的患者,在有脾机能亢进时需行脾切除术,术后血清IgM下降,血液学改变好转。

小儿热带巨脾综合征一般经过积极治疗可以治愈,不影响自然寿命,但要注意出院后1个月到医院复诊,出现不适随时就诊。

患者接受正规治疗后一般预后良好,可以治愈。

本病积极治疗一般不影响患者的寿命。

患者及时采取治疗,出院后一个月到医院复诊,如出现呕吐、恶心、头晕等不适症状时应及时复诊。

小儿热带巨脾综合征无特殊饮食调理,营养丰富均衡即可。

小儿热带巨脾综合征的患者应保持积极心态,积极治疗、合理饮食、加强锻炼、注意蚊虫,遵医嘱按时按量服药,注意术后切口的清洁,及时换药增加相关健康知识。

饮食

营养膳食,搭配合理,荤素相宜,忌辛辣甜腻,避免暴饮暴食,多吃富含铁、钙的食物,进食时间合理,少食多餐。

术后护理

若患者产生手术治疗,术后应注意切口清洁,及时换药,术后15天内避免劳累,卧床休息有利于切口愈合,若患者手中防止引流袋,术后应注意观察引流袋是否通畅,如有异常及时告知医生。

运动

未手术患者鼓励每日适量合理运动,以有氧运动为主。

若为脾切除术后患儿,术后15天需要卧床休息,避免下床走动,利于伤口愈合,术后3个月以后患儿可以恢复正常活动,但需要注意尽量不要做赛跑、篮球等剧烈运动。

预防疟疾感染是预防小儿热带巨脾综合征的根本措施。疟疾感染后患儿应及时到医院进行检查,避免前往疟疾疫区,必要时应学会自我保护,防止皮肤裸露,使用灭蚊、防蚊用品,保持生活环境的干净整洁,按医嘱使用抗疟药物。

疟疾感染后患儿出现低热,贫血,肝脏及脾脏肿大等症状,及时进行血液检查、免疫功能检查、病理检查、骨髓检查及腹部B超等检查。

患者个人应避免去疟疾疫区旅游,注意保持卫生清洁,避免皮肤裸露。

防止蚊虫叮咬,使用灭蚊、防蚊用品,如蚊香、蚊帐等用品。

保持生活环境干净清洁,清除蚊虫的滋生地。

按照医嘱规律使用抗疟药物治疗,减少传播的可能。

4289点赞

参考文献

[1]程思佳,符林春.青蒿素类药物治疗疟疾研究进展[J].中国热带医学,2018,18(07):670-674+681.

[2]陈智.非洲小儿疟疾300例临床诊治分析[J].华夏医学,2009(04):20-22.

[3]佚名.新方法可解决疟疾对氯喹的抗药性[J].中华中医药学刊,2016(2):430-430.