高脂蛋白血症Ⅰ型又称家族性乳糜微粒血症,是一组罕见的常染色体隐性遗传病,是由于脂蛋白脂酶与ApoC-Ⅱ系统基因缺陷导致富含甘油三酯的乳糜微粒代谢障碍所致。以严重的高甘油三酯血症及反复发作的急性胰腺炎为临床特征,与其他形式的胰腺炎相比,高甘油三酯血症诱发性胰腺炎的预后更差。因此,高脂蛋白血症Ⅰ型的治疗重点首先是降低血甘油三酯水平,预防或减少威胁生命的急性胰腺炎发作。

- 就诊科室:

- 内分泌科、儿科、重症科、急诊科、营养科、遗传科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Hyperlipoproteinemia,Type Ⅰ

- 疾病别称:

- Burger-Gruz综合征、脂蛋白酶缺乏症、家族性高乳糜微粒血症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 常染色体隐性遗传病

- 并发疾病:

- 胰腺炎、糖尿病、脂质脑病

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

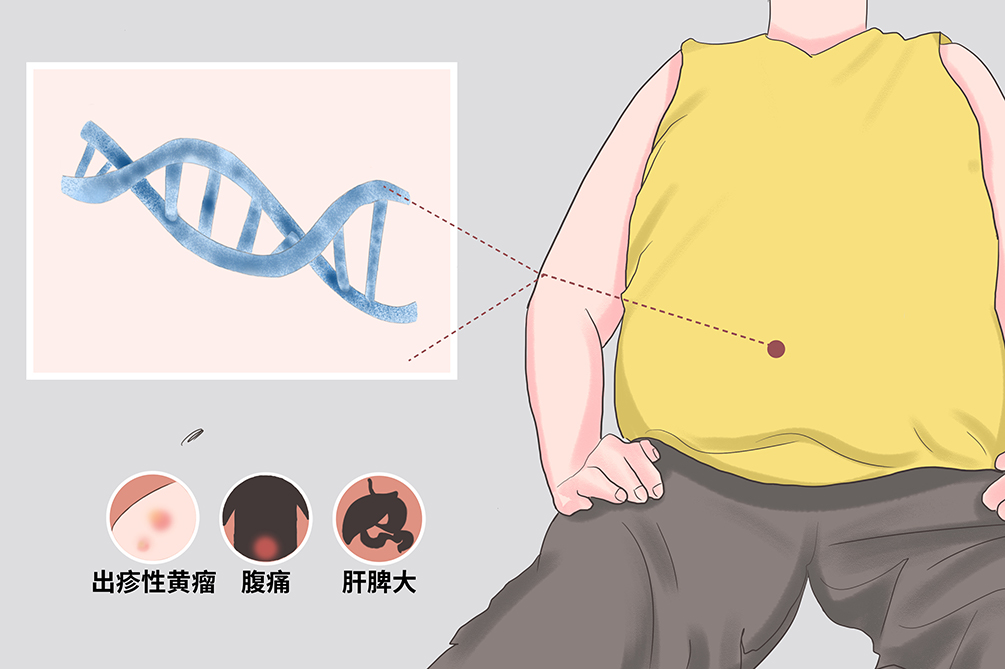

- 反复发作的腹痛和(或)胰腺炎、肝脾肿大、出疹性黄瘤

- 好发人群:

- 有家族遗传史的婴幼儿

- 常用药物:

- 贝特类降脂药物

- 常用检查:

- 血脂全套、肝肾功能、腹部彩超、血淀粉酶、血脂肪酶

高脂蛋白血症Ⅰ型又称家族性乳糜微粒血症,是一组罕见的常染色体隐性遗传病,是由于脂蛋白脂酶-ApoCⅡ系统基因缺陷导致富含甘油三酯的乳糜微粒代谢障碍所致,好发于有家族遗传史的婴幼儿。

高脂蛋白血症Ⅰ型最常见的病因包括:

遗传性脂蛋白酶缺乏

遗传的基因中缺乏合成脂蛋白酶的基因,导致制脂蛋白酶缺乏,血浆中的脂肪消化的中间产物脂蛋白不能分解代谢转化,造成堆积。

遗传性载脂蛋白CⅡ缺乏

载脂蛋白CⅡ能激活脂蛋白酶,遗传基因中载脂蛋白CⅡ基因的缺乏也会导致脂蛋白酶缺乏,使脂蛋白不能分解代谢转化,造成堆积。

此病为一种罕见的遗传性脂代谢障碍综合征,为常染色体隐性遗传,发病率约为百万分之一,多在10岁时发病,约25%在婴儿期发病。

本病的主要发病人群为存在家族遗传史的婴幼儿,发病率非常低,系常染色体隐性遗传。

高脂蛋白血症Ⅰ型的典型症状是空腹时严重的高甘油三酯血症及血浆中乳糜微粒大量堆积,同时患儿伴发疹性黄瘤、急性胰腺炎、肝脾大、骨髓中存在泡沫细胞及脂血性视网膜炎。

腹痛或胰腺炎

患者可以出现反复发作的腹痛和(或)胰腺炎,因摄入脂肪餐而加重,通常是由于腹痛后检查才发现患此病。

肝脾肿大

在疾病刚开始,肝脾肿大不明显,随着疾病的进展可以出现腹部胀痛、腹水、黄疸等,同时可以触及肿大的肝和脾。

发疹性黄瘤

皮肤上出现发疹性黄瘤,最常集中于臀部及臂和腿的伸侧面,多见于血浆高甘油三酯水平高于22.60mmol/L,通常在血浆甘油三酯水平降低数周至数月后消退。

患者还可能出现脂血性视网膜炎和肝脾肿大等体征。

胰腺炎

胰腺炎是一种不可预测的由高甘油三酯血症引发的病症,与其他形式的胰腺炎相比,高甘油三酯血症诱发性胰腺炎的预后更差。当胰腺的局部炎症导致普遍的炎症反应,患者就可能出现脂肪泻、胰腺钙化,严重时发生败血症和器官衰竭,甚至死亡。

糖尿病

反复发作的胰腺炎会损伤胰岛细胞,导致胰源性糖尿病或继发糖尿病。继发型糖尿病是种复杂的疾病,其治疗会受到降糖药胃肠道副反应的限制。

脂质脑病

婴儿期并中枢神经系统脂质沉积可导致脂质脑病,从而影响患儿神经系统发育。

当患者一旦血检中发现乳糜微粒血症,儿童早期出现反复发作的腹痛和(或)胰腺炎、皮肤上出现发疹性黄瘤,最常集中于臀部及臂和腿的伸侧面,或脂血性视网膜炎,应立即就医于心内科、儿科等,通过血脂全套、血淀粉酶、脂肪酶等可结合临床表现可以进行诊断,注意高脂蛋白血症Ⅰ型要与继发性高脂蛋白血症相鉴别。

一旦血检中发现乳糜微粒血症,都需要在医生的指导下进一步检查。

儿童早期出现反复发作的腹痛和(或)胰腺炎,应及时就医。

皮肤上出现发疹性黄瘤,最常集中于臀部及臂和腿的伸侧面,或脂血性视网膜炎,应立即就医。

大多患者优先考虑去内分泌科、儿科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如急性胰腺炎等,可到相应科室就诊,如重症科、急诊科等。

如果患者病情反复发作,可能还需去营养科、遗传科进行就诊。

是否有以下症状?(如发疹性黄瘤,腹痛、腹胀等)

腹痛的部位?持续时间?

有其他症状或异常表现吗?

来医院之前有没有服用过药物?

既往有无其他的病史?家族有人有过类似症状么?

血脂检查

严重的高甘油三酯血症(TG>11.3mmol/L),乳糜微粒血症,表现为血浆或血清浑浊,血标本4℃冰箱静置过夜后可见奶酪样改变。

血淀粉酶、脂肪酶

可以通过血淀粉酶和脂肪酶的检查结果,排除患者是否患有胰腺炎。

肝肾功检查

通过对肝功能和肾功能的检查,对患者的肝、肾的功能进行评估,判断是否存在肝肾功能损害,可以为治疗提供具体数据。

腹部彩超

排除患者是否存在腹部囊肿等,同时可以评估患者是否有肝脾肿大,排除胆囊、胰腺等的疾病,对疾病的确诊具有辅助意义。

乳糜微粒血症,表现为血浆或血清浑浊,血标本4℃冰箱静置过夜后可见奶酪样改变。

儿童早期出现反复发作的腹痛和(或)胰腺炎。

皮肤上出现发疹性黄瘤,最常集中于臀部及臂和腿的伸侧面,通常在血浆甘油三酯水平降低数周至数月后消退。

糖尿病伴Ⅳ型高脂蛋白血症

该病主要表现为血清总胆固醇、极低密度脂蛋白水平升高,同时检查血常规也会发现患者的血糖升高,两者可以通过血常规以及血脂的检查进行鉴别。

甲状腺功能减退症

该病常表现为Ⅱa或Ⅱb型高脂蛋白血症。患者血总甘油三酯水平升高,可同时有血总胆固醇水平升高,患者可以表现为畏寒、乏力、始于减退等症状,两者可以根据甲状腺功能检查以及血脂检查进行鉴别。

肾病综合征

该病主要表现为血清极低密度脂蛋白和低密度脂蛋白升高,呈Ⅱb或Ⅳ型高脂血症,患者会伴有大量蛋白尿以及低蛋白血症等症状,两者可以根据尿液检查以及血脂检查进行鉴别。

高脂蛋白血症Ⅰ型的治疗重点首先是通过饮食控制和调脂药物降低血甘油三酯水平,预防或减少威胁生命的急性胰腺炎发作。一般属于长期持续性治疗。主要是严格限制饮食中的脂肪摄入量,控制高危因素,适当补充不饱和脂肪酸及脂溶性维生素等,并通过药物来进行治疗。

严格限制饮食中脂肪摄入量,脂肪占全天总热量的15%以下,约20g/d(正常成年人脂肪入量约40~50g/d),维持餐后血甘油三酯<15mmol/L。婴儿期可给予含中链脂肪酸的配方奶或低脂奶。

控制高危因素,如肥胖、代谢综合征、糖尿病、饮酒以及增高血脂的药物等。

适当补充不饱和脂肪酸,以及脂溶性维生素。摄入不饱和脂肪酸(如富含ω-3的橄榄油、核桃油及亚麻籽油等)可上调LPL表达,改善高密度脂蛋白水平。

对已经发生急、慢性胰腺炎患者,应立即禁食、静脉补充低热量液体,避免含脂肪等高热量液体,于2~3d内将血甘油三酯降至安全水平。

贝特类降脂药物

对轻-中度高甘油三酯血症有效,但对高脂蛋白血症Ⅰ型治疗效果欠佳,且儿童缺乏用药适应证,应慎用。

奥利斯特

一种长效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂,可减少胃及肠道脂肪的消化和吸收,在低脂肪饮食前提下,餐前服用奥利斯特可降低甘油三酯水平,减少胰腺炎发作,但长期治疗的安全性仍有待进一步研究。

抑酸药物

胰液可以通过食物或胃酸等的刺激下进行分泌,而患者在急性胰腺炎发作时,适当抑制胃酸可减少胰液量,缓解胰管内高压,缓解患者症状。

止痛药

如果患者腹痛明显,可以通过止痛药物缓解症状,但部分止痛药的副作用较大如中枢性止痛药,所以在使用时,应在医生的指导下进行使用。

该病一般无需手术治疗。

高脂蛋白血症Ⅰ型对患者生活质量产生很大的影响,例如严格的饮食管理是治疗的关键,但是会限制患者的社交生活,疲惫及疼痛会影响患者工作,部分身体症状会随患者年龄的增长愈发频繁。

高脂蛋白血症Ⅰ型一般不能治愈。

高脂蛋白血症Ⅰ型越早发现并诊断,及时治疗对自然预期寿命影响越小。

高脂蛋白血症Ⅰ型属于长期管理,1~3个月时需要复查血脂、肝功能、肾功能。

目前对高脂蛋白血症Ⅰ型主要通过长期严格的饮食控制,婴儿期可给予含中链脂肪酸的配方奶或低脂奶,适当补充不饱和脂肪酸,以及脂溶性维生素等为主以降低三酰甘油水平、加强饮食健康教育,提高患儿饮食治疗依从性是控制本病的关键。

少油炸食品、蛋黄、海鲜、动物脂肪及内脏的摄入,控制含糖饮料,增加蔬菜、水果、蛋清、各种豆制品饮食,保证优质蛋白质及淀粉食物的供应,维持正常生长发育。

婴儿期可给予含中链脂肪酸的配方奶或低脂奶。

适当补充不饱和脂肪酸,以及脂溶性维生素。摄入不饱和脂肪酸(如富含ω-3的橄榄油、核桃油及亚麻籽油等)。

高脂蛋白血症Ⅰ型的护理通过控制饮食,尽量低脂肪饮食加强疾病宣教,及时适当复查血脂水平。要注意皮肤上出现发疹性黄瘤,往往提示血浆高甘油三酯水平高。

计算脂肪入量,适当增加不饱和脂肪酸及脂溶性维生素,监测餐后及空腹血甘油三酯水平,预防钙营养缺乏等。

一旦皮肤上出现发疹性黄瘤,最常集中于臀部及臂和腿的伸侧面,往往提示血浆高甘油三酯水平高于22.60mmol/L。

高脂蛋白血症Ⅰ型主要预防或减少威胁生命的急性胰腺炎发作。当血甘油三酯水平<11.3mmol/L时,改善血脂谱,预防冠心病等心血管事件发生。避免近亲结婚,对于有患病史的家族而言,可以对孩子进行基因检测。

适当增加不饱和脂肪酸及脂溶性维生素,监测餐后及空腹血甘油三酯水平,预防钙营养缺乏等。

对于有家族患病史的孩子,应密切关注其血脂水平,有条件者进行基因检测等,能够帮助早期发现疾病。

4625点赞

参考文献

[1]张胜男,连冬梅,李杨,王琳,邱正庆.家族性高乳糜微粒血症患儿的饮食管理[J].护理学杂志,2017,32(17):100-102.

[2]黄永兰,郑纪鹏,谢婷.脂蛋白酯酶基因突变致Ⅰ型高脂蛋白血症三例[J].中华儿科杂志,2016,54(05):383-385

[3]王艳霞,陈燕惠,王勇,郑湧智.家族性高乳糜微粒血症2例[J].实用儿科临床杂志,2011,26(20):1612-1613.