儿童原发性肾病综合征

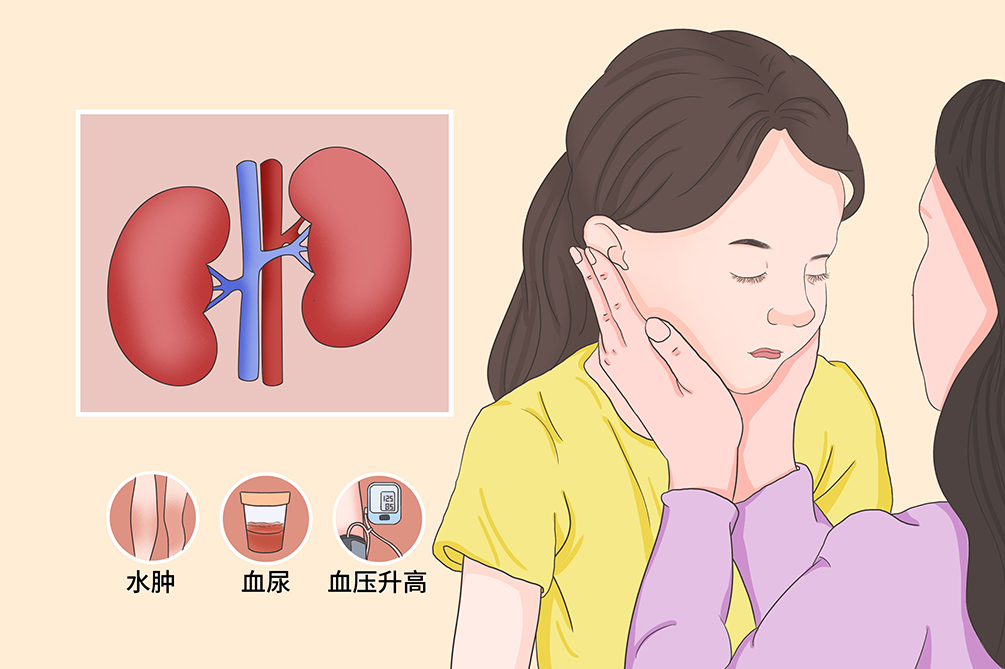

儿童原发性肾病综合征是一组由多种病因引起的肾小球基底膜通透性增加,导致血浆中大量蛋白质从尿中丢失的临床综合征,具有治疗复杂、易复发、病程长等特点。该病是一种常见的儿科肾脏疾病,临床表现为水肿、尿量减少、尿液泡沫多、血压高等,以药物治疗为主,可延缓病情进展。

- 就诊科室:

- 儿科、肾内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Primary nephrotic syndrome in children

- 疾病别称:

- 小儿原发性肾病综合征、小儿肾综

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 感染性疾病、电解质紊乱、低血容量、急性肾损伤、肾小管功能障碍

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 大量蛋白尿、水肿、低蛋白血症、高脂血症

- 好发人群:

- 具有儿童原发性肾病综合征家族史的儿童、过敏体质儿童、免疫功能异常的儿童

- 常用药物:

- 泼尼松、环磷酰胺、环孢素、硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯

- 常用检查:

- 尿液分析、血清蛋白测定、血清补体、经皮肾穿刺活检

单纯性肾病

单纯性肾病具备以下特征:

全身不同程度水肿。

大量蛋白尿。

低蛋白血症。

高胆固醇血症。

其中以大量蛋白尿和低蛋白血症为必备条件。

肾炎性肾病

除了具备单纯性肾病特点外,具有以下四项之一或多项者属于肾炎型肾病:

两周内分别3次以上离心尿检查红细胞≥10个/HP,并证实为肾小球源性血尿者。

反复或持续高血压≥3次于不同时间点测量的收缩压和(或)舒张压大于同性别、年龄和身高的儿童青少年血压的第95百分位数,并除外糖皮质激素等原因所致。

肾功能不全,并排除由于血容量不足等所致。

持续低补体血症。

儿童原发性肾病综合征与肾小球毛细血管壁结构或电荷的变化、局部免疫病理损伤肾小球滤过膜的正常屏障作用、细胞免疫功能失调以及遗传因素等有关。

肾小球毛细血管壁结构或电荷的变化导致蛋白尿

实验研究发现,微小病变时肾小球滤过膜阴离子丢失增多,导致静电屏障破坏,使大量带负电荷的中分子血浆白蛋白滤出,形成高选择性蛋白尿。也可因分子滤过屏障损伤,尿中丢失多种大中分子蛋白,形成低选择性蛋白尿。

免疫球蛋白和(或)补体成分

非微小病变型常见免疫球蛋白和(或)补体成分肾内沉积,局部免疫病理过程可损伤滤过膜正常屏障作用而发生蛋白尿。

细胞免疫失调

微小病变型肾小球未见免疫球蛋白和(或)补体成分沉积,其滤过膜静电屏障损伤原因可能与细胞免疫失调有关。

T淋巴细胞异常

有实验研究表明T淋巴细胞异常参与本病的发病。

基因突变

部分临床表现为激素耐药的肾病综合征,或病理表现为局灶性节段性肾小球硬化者中致病基因的发现。这些基因的编码蛋白大多为肾小球裂孔隔膜蛋白分子、足细胞分子、肾小球基底膜结构分子等。明确这些基因突变所致的肾病综合征将有助于根据不同致病基因做出临床诊断以及进一步的分子分型,从而制订个体化治疗方案。

免疫功能异常

T淋巴细胞功能缺陷、淋巴细胞亚群比例失调,导致机体的免疫功能紊乱,形成免疫炎症,可诱发儿童原发性肾病综合征。

过敏反应

如部分药物过敏反应可损害肾功能,引发炎症,诱发儿童原发性肾病综合征。

遗传因素

本病具与一定遗传基础。

感染

若儿童反复出现呼吸道的感染,可能诱发儿童原发性肾病综合征。

儿童原发性肾病综合征是儿科常见的肾脏疾病之一,其发病率仅次于急性肾小球肾炎,目前暂无准确的流行病学数据。我国2014年的调查结果显示,肾病综合征占同期住院泌尿系疾病患儿的20%,且有逐年增加的趋势,男女比例为3.7:1。肾病综合征按病因可分为原发性、继发性和先天性三种类型,其中原发性肾病综合征约占儿童时期肾病综合征总数的90%。

儿童原发性肾病综合征好发于具有该病家族史的儿童、过敏体质儿童以及免疫功能异常的儿童。

儿童原发性肾病综合征基本病变是肾小球通透性增加,导致大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高胆固醇血症,并由此诱发一系列临床症状。

水肿

开始见于眼睑,以后逐渐遍及全身,呈凹陷性,严重者可有腹腔积液或胸腔积液。

蛋白尿

尿中有大量蛋白排出,可出现尿中泡沫多。

血尿

常伴有尿量减少,颜色变深,无并发症的患者无肉眼血尿,而短暂的镜下血尿可见于大约15%的患者。

血压升高

大多数血压正常,但约15%的患者可见轻度高血压。

部分病例晚期可有肾小管功能障碍,出现低血磷性佝偻病、肾性糖尿、氨基酸尿和酸中毒等。部分患儿还可出现呼吸困难、营养不良、乏力、消瘦、生长发育迟缓等情况。

感染性疾病

肾病患儿极易罹患各种感染。常见为呼吸道、皮肤、泌尿道感染和原发性腹膜炎等,其中尤以上呼吸道感染最多见,占50%以上。呼吸道感染中病毒感染常见,细菌感染中以肺炎链球菌为主,结核分枝杆菌感染亦应引起重视。另外,肾病患儿的医院内感染不容忽视,以呼吸道感染和泌尿道感染最多见,致病菌以条件致病菌为主。

电解质紊乱和低血容量

常见的电解质紊乱有低钠、低钾及低钙血症。患儿不恰当长期禁用食盐或长期食用不含钠的食盐代用品、过多使用利尿剂以及感染、呕吐、腹泻等因素均可致低钠血症,表现为厌食、乏力、懒言、嗜睡、血压下降甚至出现休克、抽搐等。另外,由于低蛋白血症、血浆胶体渗透压下降、显著水肿而常有血容量不足,尤其在各种诱因引起低钠血症时易出现低血容量性休克。

血栓形成

肾病综合征高凝状态易致各种动、静脉血栓形成,以肾静脉血栓形成常见,表现为突发腰痛,出现血尿或血尿加重、少尿,甚至发生肾衰竭。以不同部位血管血栓形成的亚临床型更多见。除肾静脉血栓形成外,可出现两侧肢体水肿程度差别固定,不随体位改变而变化,多见下肢深静脉血栓形成,皮肤突发紫斑并迅速扩大、阴囊水肿呈紫色、顽固性腹腔积液、出现下肢疼痛伴足背动脉搏动消失等症状及体征时,应考虑下肢动脉血栓形成。股动脉血栓形成是儿童肾病综合征并发的急症之一,如不及时溶栓治疗,可导致肢端坏死而需截肢。不明原因的咳嗽、咯血或呼吸困难而无肺部阳性体征时要警惕肺栓塞,其半数可无临床症状,突发的偏瘫、面瘫、失语或神志改变等神经系统症状,在排除高血压脑病、颅内感染性疾病时要考虑脑栓塞。血栓缓慢形成者其临床症状多不明显。

急性肾衰竭

约5%的微小病变型肾病可并发急性肾衰竭。

肾小管功能障碍

除原有肾小球的基础病变可引起肾小管功能损害外,由于大量尿蛋白的重吸收,可导致肾小管(主要是近曲小管)功能损害,出现肾性糖尿或氨基酸尿,严重者呈Fanconi综合征。

原发性肾病综合征是儿童常见的肾脏疾病,早发现、早诊断、早治疗有助于改善症状,保护肾脏,预防严重并发症,对于不明原因出现颜面部水肿、生长发育迟缓等临床表现的儿童更应该及时就诊以明确诊断。

3~5岁学龄前儿童高发,可定期化验尿常规。无论是不是高危人群,一旦出现尿蛋白异常,都需要在医生的指导下进一步检查。

对于不明原因水肿、发育迟缓,反复出现感染性疾病的患儿应及时就医明确诊断。

已经确诊原发性肾病综合征的患儿,若出现少食、乏力、懒言、嗜睡、血压下降,甚至出现休克、抽搐,应立即就医。

大多患者优先考虑去儿科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如休克、低血压、突发腰痛、出现血尿等,可到相应科室就诊,如急诊科等。

颜面以及下肢水肿持续多长时间了?

目前都有什么症状?(如血尿、少尿、发热、咳嗽等)

是否有以下症状?(如呼吸困难、乏力、头晕、肢体麻木、偏瘫等症状)

既往有无其他疾病?

尿液分析

常规检查

尿蛋白定性多在(+++),约15%有短暂显微镜下血尿,大多可见透明管型、颗粒管型和卵圆脂肪小体。

蛋白定量

24小时尿蛋白定量检查≥50mg/kg·d,为肾病范围的蛋白尿。尿蛋白/尿肌酐正常儿童上限0.2mg/mmol,肾病时常≥3.0mg/mmol。

血清蛋白、胆固醇和肾功能测定

血清白蛋白浓度≤25g/L可诊断为肾病综合征的低白蛋白血症。由于肝脏合成增加,a2、β球蛋白浓度增高,IgG降低,IgM和IgE可增加。胆固醇>5.7mmol/L和甘油三酷升高,LDL和VLDL增高,HDL多正常。血尿素氮、肌酐在肾炎性肾病综合征可升高,晚期可有肾小管功能损害。

血清补体测定

微小病变型肾病综合征或单纯性肾病综合征患儿血清补体水平正常,肾炎性肾病综合征患儿补体水平可下降。

系统性疾病的血清学检查

对新诊断的肾病患者需检测抗核抗体、抗-dsDNA抗体、抗Smith抗体等。对具有血尿、补体减少并有临床表现的患者尤其重要。

高凝状态和血栓形成的检查

多数原发性肾病患儿都存在不同程度的高凝状态、血小板增多、血小板聚集率增加、血浆纤维蛋白原增加、尿纤维蛋白裂解产物增高。对疑有血栓形成者可行彩色多普勒B型超声检查以明确诊断,有条件者可行数字减影血管造影。

经皮肾穿刺组织病理学检查

多数儿童肾病综合征不需要进行诊断性肾活体组织检查,肾病综合征肾活体组织检查的指征是对糖皮质激素治疗耐药或频繁复发者、对临床或实验室证据支持肾炎性肾病或继发性肾病综合征者。

血压测定

目的为检测患者的血压情况,肾病综合征可导致患者血压偏离正常范围,较为危险。

血脂检查

明确患者的血脂含量,有利于疾病的诊断。

医生通过体格检查,如发现四肢及颜面部水肿可初步诊断,同时联合实验室等检查可进一步明确诊断。需注意临床上排除继发性肾病综合征后,方可诊断为原发性肾病综合征。有条件的医疗单位应开展肾活体组织检查以确定病理诊断。

非典型链球菌感染后肾炎

有链球菌感染病史和血清补体C3明显降低,高血压明显。可通过辅助检查以鉴别。

系统性红斑狼疮性肾炎

常有发热、皮疹、关节痛等多系统受损表现,血清抗核抗体、抗dsDNA抗体、抗SM抗体阳性,补体C3下降,肾活检免疫病理呈“满堂亮”,可通过辅助检查与儿童原发性肾病综合征鉴别。

乙型肝炎病毒相关性肾炎

临床主要表现为蛋白尿或肾病综合征,常见的病理类型为膜性肾病,其次为系膜毛细血管性肾小球肾炎等。主要诊断依据包括,血清乙型肝炎病毒抗原阳性;有肾小球肾炎临床表现,并除外其他继发性肾小球肾炎;肾活检组织中找到乙型肝炎病毒抗原。通过辅助检查可与儿童原发性肾病综合征以鉴别。

药源性肾炎

多明确药物接触史,可以此进行鉴别。

儿童原发性肾病综合征的治疗包括一般治疗、药物治疗等,本病并发症较多,治疗复杂、易复发、病程长,因此无论何种类型的肾病综合征,一旦确诊后应进行个体化治疗,以减轻或避免严重并发症的发生。

休息:除水肿显著或并发感染,或严重高血压外一般不需卧床休息,病情缓解后逐渐增加活动量。

饮食:水肿严重或血压较高时要限盐。

防治感染。

利尿:对糖皮质激素耐药或未使用糖皮质激素而水肿严重,伴尿少者可配合使用利尿剂,但需密切观察出入水量、体重变化及电解质紊乱。

糖皮质激素

确诊后初次治疗的患者

应尽早选用泼尼松治疗,治疗方法包括短程疗法、中程疗法、长程疗法。短程疗法全疗程共8周,但易复发,国内少用。中程疗法适用于各种类型的肾病综合征,疗程必须达6个月。长程疗法疗程为9个月。

复发和糖皮质激素依赖型肾病

糖皮质激素治疗后或在减量过程中复发者,原则上再次恢复到初始疗效剂量或上一个疗效剂量,或改隔日疗法为每日疗法,或将激素减量的速度放慢,疗程延长。同时注意查找患儿是否存在感染或影响糖皮质激素疗效的其他因素。

对泼尼松疗效较差的病例,可换用其他糖皮质激素制剂,如曲安西龙等。

慎用甲泼尼龙冲击治疗,宜根据肾脏病理改变选择。

免疫抑制剂

主要用于肾病综合征频繁复发,糖皮质激素依赖、耐药或出现严重副作用者。在小剂量糖皮质激素隔日使用的同时可选用下列免疫抑制剂。

环磷酰胺

常规口服疗程8~12周或冲击治疗。副作用有白细胞减少、秃发、肝功能损害、出血性膀胱炎等,少数可发生肺纤维化,注意远期性腺损害。病情需要者可小剂量、短疗程、间断用药,避免青春期前和青春期用药。

其他免疫抑制剂

可根据患者需要选用苯丁酸氮芥、环孢素、硫唑嘌呤、麦考酚吗乙酯等。

抗凝及纤溶药物疗法

由于肾病往往存在高凝状态和纤溶障碍,易并发血栓形成,需加用抗凝和溶栓治疗。

肝素或低分子肝素

病情好转后改口服抗凝药维持治疗。

尿激酶

有直接激活纤溶酶溶解血栓的作用。

口服抗凝药

双嘧达莫,6个月为一个疗程。

免疫调节剂

一般作为糖皮质激素的辅助治疗,适用于常伴感染、频复发或糖皮质激素依赖者,如左旋咪唑。副作用可有胃肠不适、流感样症状、皮疹、周围血液中性粒细胞下降,停药即可恢复。

血管紧张素转换酶抑制剂

对改善肾小球局部血流动力学、减少尿蛋白、延缓肾小球硬化有良好的作用。尤其适用于伴有高血压的肾病综合征。常用制剂有卡托普利、依那普利、福辛普利等。

儿童原发性肾病综合征一般不需要手术治疗。

儿童原发性肾病综合征的预后,与其病理变化和对糖皮质激素治疗的反应关系密切,不同病理类型预后差别较大,微小病变型预后最好,局灶节段性肾小球硬化预后最差。

本病不能彻底治愈,可完全缓解达到临床治愈,但容易复发。90%~95%的微小病变型患儿首次应用糖皮质激素有效。其中85%可有复发,复发在第一年比以后更常见。3~4年未复发者,其后有95%的机会不复发。

如果护理得当、治疗及时、尿蛋白控制良好,一般不会影响自然寿命。

治疗刚开始时至少每两周复查一次。尿蛋白转阴,病情稳定后,可三个月复查一次。

儿童原发性肾病综合征出现大量蛋白尿、水肿时需要调整饮食结构,防止蛋白尿和水肿加重,导致患儿肾脏功能恶化,出现多脏器功能障碍。

显著水肿和严重高血压时应短期限制水、钠摄入,病情缓解后不必继续限盐,疾病活动期供盐1~2g/天。

保证蛋白质摄入1.5~2/kg·d,以高生物效价的动物蛋白(乳、鱼、蛋、禽、牛肉等)为宜。

在应用糖皮质激素过程中每日应给予维生素D及适量钙剂。

用药

了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,长期坚持用药。用药过程中一旦出现皮疹、高热、头痛等症状,要及时就诊。

运动

逐渐增加活动量,适度锻炼,先慢跑逐渐过渡到快走。

休息

注意休息,不熬夜,保证充足的睡眠。

需要进行血压监测,可使用电子血压计在家进行血压监测。测量体重,每日晨起测量体重。计算尿量,并做好记录,定期监测尿蛋白情况。

糖皮质激素要按医嘱要求剂量,定时口服,避免随意停用药物导致病情加重或者反弹。用药期间注意补钙,预防骨质疏松。

注意预防感染,避免去公共场所,注意个人卫生。

患儿出现大量利尿、腹泻、呕吐时,需适当补充盐和水分,可使用口服补液盐粉。

由于儿童原发性肾病综合征病因不明,做好遗传咨询、预防感染、养成良好的生活习惯有助于预防疾病发生,或避免疾病进一步加重。

对于不明原因水肿、生长发育迟缓、反复出现感染的儿童,需要筛查尿化验。对于尿化验出现血尿、蛋白尿、肾功能异常的患儿,应该在医生指导下进一步检查明确诊断。

注意儿童的卫生清洁,如经常洗澡换衣等。

尽量避免带孩子去人流量大且封闭的场所。

有儿童原发性肾病综合征应做好遗传咨询工作。

参考文献

[1]王卫平,孙锟,常立文主编.儿科学[M].人民卫生出版社,2018.

[2]刘钧菲,刘翠华,厉洪江,田明,张书锋,曹广海,魏磊,刘平,李广波,李玉柳.儿童原发性肾病综合征频繁复发的相关因素分析[J].中国实用医刊,2019(17):20-22.

[3]张欣,赵健琦,李雪,张杰.不同种类糖皮质激素治疗儿童原发性肾病综合征的回顾性研究[J].药物流行病学杂志,2019,28(02):107-110.

[4]张宏文,姚勇,苏白鸽,王芳,徐可,肖慧捷.初诊为原发性肾炎型肾病综合征患儿的病因构成分析-对国内儿童原发性肾病综合征临床分型的商榷[J].中国循证儿科杂志,2018,13(05):364-366.

[5]陈汉,尹梦笛,吕筱航,张高福,王墨,阳海平,李秋.儿童初发原发性肾病综合征伴高凝状态57例临床分析[J].临床儿科杂志,2017,35(04):268-272.