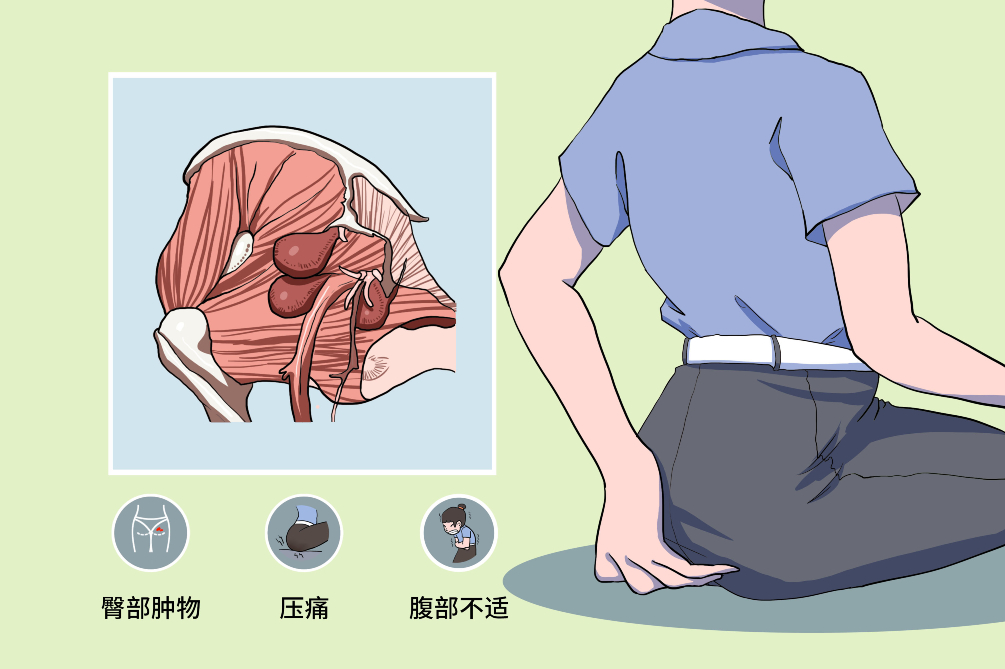

坐骨疝是指腹腔脏器如小肠等,或是盆腔中的子宫附件等内容物,经由坐骨大孔或小孔突出。坐骨疝亦称臀疝或坐骨孔疝。坐骨疝的主要临床表现为臀部有压痛,臀部下方与大腿交界处能摸到肿块,肿块随着身体体位的移动而移动,有时患者会出现腹部不适。

- 就诊科室:

- 普外科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- sciatic hernia

- 疾病别称:

- 臀疝、坐骨孔疝、盆底疝骶、坐骨疝、坐骨切迹疝

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠绞窄、肠梗阻

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 压痛、臀沟部肿物、轻微腹部不适

- 好发人群:

- 多次孕产和产程较长或产后休养不好的女性、经常重体力劳动者、进行过腹腔和妇科手术的人群

- 常用药物:

- 布洛芬、头孢曲松钠、奥硝唑

- 常用检查:

- X线检查、彩超检查、全腹CT、腹腔造影术

梨状肌上坐骨孔疝

这是最常见的一类,疝在梨状肌上缘经坐骨大孔突出,它位于臀上动脉和神经的外侧,上面是髋骨的后缘,下外方是梨状肌。

梨状肌下坐骨孔疝

此类较少见,它也从坐骨大孔突出,但从梨状肌的下缘外突。此疝位于坐骨神经、臀下动脉和阴部内血管的内侧,上面是梨状肌,下面是骶结节韧带的上缘。

棘下坐骨孔疝

这一类型最为少见,疝经骶棘韧带外突,它的后面是骶结节韧带,外下方是由闭孔肌覆盖的髋骨弓,疝位于阴部内血管和神经的内侧。

坐骨疝的主要病因包先天或后天的原因造成的坐骨孔附近的肌肉薄弱,腹内压升高,好发于多次孕产和产程较长或产后休养不好的女性、经常重体力劳动者、进行过腹腔和妇科手术的人群,其诱发因素包括先天性肌肉力量薄弱等因素。

梨状肌发育异常或萎缩

多次怀孕生育、外力作用下受伤等原因,引起坐骨周围的肌肉麻痹或损伤,造成坐骨大孔或小孔周围肌肉松弛、力量薄弱。

腹内压增高

长期便秘、肥胖、慢性咳嗽、女性怀孕生产、腹水、手术等,均可能会引起腹内压增高而导致坐骨疝。

多次妊娠

多次分娩的中年妇女容易患坐骨疝,由于妊娠造成腹压增高,骨盆底部的肌肉拉伤,筋膜和软组织损伤。

经常重体力劳动

经常搬运重物,举重或长时间站立的人群发病风险增高。

腹腔或妇科手术

做相关手术后,盆底肌肉和神经由于长时间的过度拉伸,引起肌肉受损甚至断裂。

先天性发育异常

先天性肌肉力量薄弱,如梨状肌萎缩或发育异常。

坐骨疝在临床上,较为罕见。多发于中年女性,尤以多次妊娠的妇女为主,该病女性多于男性,男女比例为1:(6~9)。男性虽有发生,但更为少见。疝出途径以坐骨大孔脱出者为多,对于其发病率和死亡率目前尚无确切的流行病数据。

好发于中年女性,尤其是多次孕产和产程较长或产后休养不好的女性。

经常重体力劳动者,经常搬重物、举重的人群发病风险会较高。

进行过腹腔和妇科手术的人群,手术会导致盆底肌肉和神经过度拉伸,从而导致发病风险较高。

慢性咳嗽、习惯便秘的患者。

好发于先天性梨状肌发育异常人群。

坐骨疝患者最常见的症状是在臀部大腿间能触及肿物,随病情进展,压迫神经时会出现臀部及双下肢麻木或疼痛;疝内容物嵌顿时,会出现机械性肠梗阻的症状如腹痛、腹胀等症状,严重时会引起肠梗阻、肠绞窄等并发症。

臀部肿物

在臀沟部有肿物,且随体位变化,肿物在卧位时可消失,腹压增高时局部有冲击感或有肿物出现。

压痛

在坐骨大小孔区出现压痛,有时伴有臀上、臀下或坐骨神经痛。

肠梗阻症状

平时有轻微腹部不适,当腹部的内容物嵌顿时,可出现机械性肠梗阻症状。

肠绞窄

当嵌顿不能及时解除时,会引起肠道血供不足,发生肠穿孔、肠坏死,甚至出现感染性腹膜炎、脓毒血症,严重时会危及生命。

肠梗阻

当出现疝囊内容物嵌顿时,会引起肠梗阻,表现为腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排气排便等症状。

坐骨疝为极少见的一种腹外疝,误诊率高,极易合并嵌顿、绞窄,甚至发生肠坏死。因此一旦出现臀部包块、压痛、呕吐、便秘等症状,一定要及时就医。在就医过程中,医生会根据相应的症状,明确诊断并与坐骨神经痛相鉴别。

中年妇女尤其是多次妊娠的经产妇,如果臀部下方出现肿块,需及时就医。

中年妇女存在慢性腹痛、呕吐、盆腔或臀部痛时,排除其他原因,需要立即就医。

大多数患者优先考虑去普外科就诊。

出现腹痛加剧、呕吐不止时应到急诊科就诊。

有没有生过孩子?生过几个孩子?

有没有不适症状?(出现腹痛、腹胀、呕吐及肛门停止排气排便等)

是否有慢性咳嗽、便秘?

是否有过外伤?

是否做过相关的检查?

服用过什么药物吗?

X线检查

X线检查缺乏特异性,仅能提示低位的小肠梗阻。

全腹CT

CT可发现肠管水肿,有助于诊断疝囊嵌顿。

腹腔造影术

向腹腔内注射造影剂,可帮助显示疝囊的大小、形态及位置。

彩超检查

可观察疝囊的形态及疝内容物(多是小肠)的血流情况,判断肠管是否存活、有无扩张等。

中年妇女有多次分娩史,有臀部肿物、压痛、肠梗阻症状,臀部肿块在咳嗽时有冲击感,并可沿坐骨神经发生放射痛可初步判断。

通过行腹部X摄片检查,提示低位小肠梗阻,彩超检查观察到疝囊的形态及疝内容物(多是小肠)的血流情况可确诊。

会阴疝

腹腔压力增大时,会阴部出现可复性肿物或包块,是会阴疝最典型的症状。若疝囊较小时,患者可不出现明显症状,会阴疝逐渐增大时,多数患者出现下腹部隐痛不适、排便困难、阴道或直肠坠胀感、便不尽感等。坐骨疝是在臀部大腿间能触及肿物,由肿物位置可鉴别。

坐骨疝患者多因出现嵌顿、绞窄等并发症来医院进行诊治,主要采用切除疝囊和闭合骶骨坐骨孔的方法,而药物治疗只能缓解症状。对于治愈坐骨疝不起作用,患者治疗周期一般为短期治疗。

坐骨疝患者服用非甾体抗炎药,如布洛芬等,可暂时解腹痛症状。但是药物治疗只能暂时缓解临床症状,不能阻止病情的进展。手术治疗是治疗坐骨疝的唯一方法,手术治疗时预防感染常应用的药物为头孢曲松钠、奥硝唑等。

经腹入路手术

患者取仰卧头低位,下腹部正中或旁正中切口进腹。疝囊内口通常女性在子宫阔韧带的后方,男性也在相应的位置。还原引起坐骨疝的腹部内容物,翻转疝囊,然后贯穿缝扎囊颈部,切除疝囊,或把多余的疝囊填塞在坐骨孔中。绞窄性疝可用手指轻柔地扩张疝环口,或避开神经、血管,小心用刀将狭窄环口稍稍切开后,牵拉肠管复位。复位后,检查肠管活力,进行相应的处理和引流。此种手术方法的优点是术区器官组织暴露良好;损伤臀部血管、神经的风险较小,可切除疝囊并修补疝孔,对肠绞窄或存在腹腔、盆腔等其他脏器病变的患者,该手术方式极易操作。

经臀入路手术

适合于可复性疝,其方法是从髂后下棘至股骨粗隆后缘的中点连线,在疝的部位作一长切口,沿肌纤维方向,撑开臀大肌,多在臀中肌与梨状肌之间找到疝囊。切开疝囊,还原引起坐骨疝的腹部内容物,疝囊高位结扎,切除多余疝囊,或折叠缝合,或作修复用。该法创伤较大,易损伤臀部的血管、神经,对于绞窄性疝为禁忌。

凯格尔运动又叫做骨盆运动,对坐骨疝也有一定治疗作用。具体训练方法如下:

平卧位、双腿曲膝收缩臀部的肌肉向上提肛,紧闭尿道、阴道及肛门。

从阴道入口开始上提,沿阴道逐渐上升持续3秒,开始练习时10次/组,每日3组,等熟练后可以增加至25次/组。

保持骨盆底肌肉收缩5秒然后慢慢放松,5~10秒重复收缩。

运动的同时正常呼吸,保证身体其他部位的放松。

坐骨疝患者经过积极有效的手术治疗后,能够很好地被治愈,一般不会影响自然寿命,患者需要根据医嘱进行复诊。

坐骨疝患者在不引起严重并发症的情况下,经过积极有效的手术治疗后,能够很好地被治愈;当出现严重并发症肠绞窄时,肠坏死的几率较高,若手术不及时,相应的预后效果不好,甚至会危及生命。

坐骨疝患者如果发现及时,积极前往医院进行救治,护理得当及手术治疗及时,一般不会影响自然寿命。

坐骨疝患者需要根据医嘱进行复诊,以便监测病情发展情况。

坐骨疝患者经过手术治疗后,为了避免引起营养不良,应该及时给予相应的营养素,适量的食用水果、蔬菜等食物,补充足量的水分,避免食用辛辣刺激的食物,以免引起身体不适。

多摄取水分,多吃水果、蔬菜、核果、种子、谷类等有益的食物。进行手术治疗并排气后,患者可以食用易消化的食物,增加鱼、鸡蛋、牛奶等高蛋白食物的摄入。

多吃燕麦,多食富含膳食纤维的食物,如芹菜、粗粮等,避免辛辣刺激性食物。

应该避免饮用咖啡、汽水等刺激物,并且坐骨疝患者忌烟。

坐骨疝患者需要注意日常中的护理,如排便后及时清除排泄物等,密切观察患者腹部体征、生命体征,同时注意术后的相应注意事项,如感不适应及时门诊随访。

术后早期可在床上活动,以促进肠蠕动恢复,不可过早下地,避免肠粘连及下肢深静脉血栓的形成;术后一天可以下床活动,下床时将健侧身体移动到床边,用手术对侧的手臂支撑身体坐起;术后三个月内不宜进行过度跑跳、登山、打球等剧烈运动,避免提重物、便秘、咳嗽等,以免复发。

养成良好的排便习惯,并行提肛锻炼,加强肛周肌肉锻炼,用避免增加腹内压的方法排便。

排便后及时清除排泄物,防止皮肤破溃和感染,保持肛周清洁,给予1:5000高锰酸钾液持续坐浴。

密切观察患者是否出现发热,伤口红肿、疼痛等感染征象,持续监护心率、心律、血氧饱和度等,保持引流管通畅,及时防治腹腔出血等严重并发症。

患者应密切注意进食后是否出现腹胀、腹痛,应警惕肠梗阻的发生。

家属要鼓励患者以乐观、开朗的态度面对生活,增强自信心,提高患者生活质量。

坐骨疝可通过有效方式进行预防,尤其是对于好发人群即多次生育的中年妇女,应在生育过程中遵循医嘱做好日常护理,建立良好的生活习惯,以免未来引起坐骨疝。

避免多次怀孕生育,如果想要二胎,需要维持好两次怀孕的时间,给予子宫和盆底肌肉足够的恢复时间。

尽量避免经常性的搬运较重的物品,避免举重、杠铃等力量锻炼。

改变不良的生活习惯,补充充足的水分,保持每日定时排便的好习惯。

生过孩子的妇女定期进行盆底肌检查,先天性肌肉力量薄弱的人群,每日有计划、规律性地做凯格尔运动。

4789点赞

参考文献

[1]崔凤奎,杨玉华,张武,刘晓辉,宋艳萍.3例坐骨孔疝的术前诊断和手术治疗分析[J].黑龙江医药科学,2010,33(4):74-74.

[2]杨硕,陈杰,申英末等.盆底疝的诊断与治疗[J].临床外科杂志,2010,18(3):207-209.