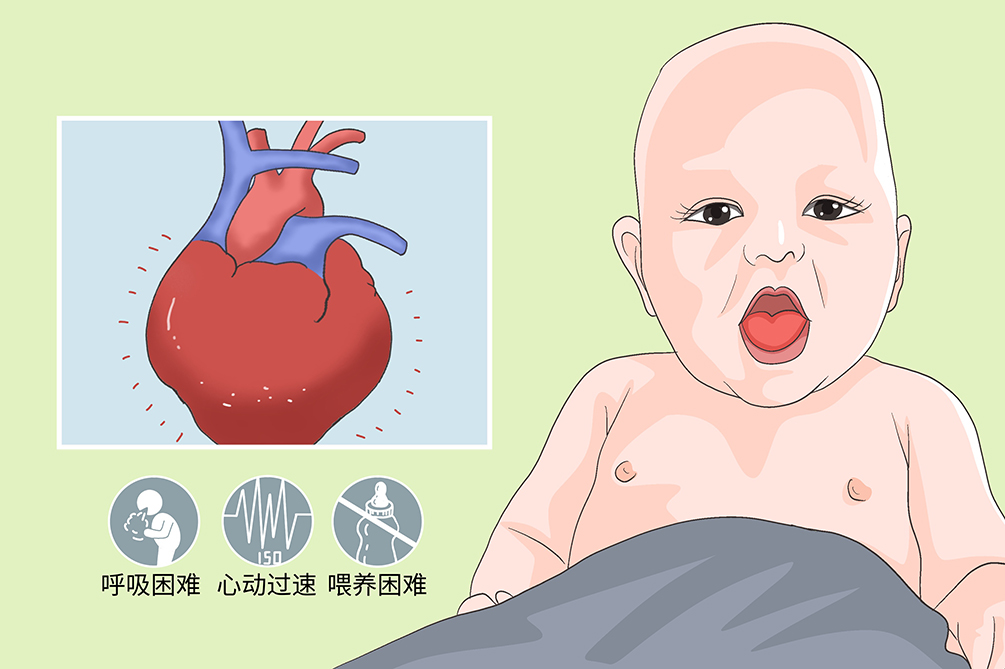

新生儿肥厚型心肌病

新生儿肥厚型心肌病以心肌非对称性肥厚为主,心室腔变小、心室顺应性减低、心室充盈减少,左窒舒张末期压力增高。患儿可出现呼吸困难、喂食困难等表现,本病主要通过药物和手术治疗改善,但治疗后仍有生命危险。

- 就诊科室:

- 儿科、心血管内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Hypertrophic cardiomyopathy in children

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 心力衰竭、心律失常、猝死

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 呼吸困难、心动过速、喂养困难、心脏扩大

- 好发人群:

- 具有心脏病家族遗传史者

- 常用药物:

- 倍他乐克、维拉帕米、地尔硫卓

- 常用检查:

- 体格检查、心电图、超声心动图、X线胸片

新生儿肥厚型心肌病的病因可能是胚胎发育障碍所致,由于多发生于有家族史的患儿身上,可能具有一定的遗传因素影响。

新生儿肥厚型心肌病的年发病率约为每10万名新生儿的0.3~0.5个,占所有新生儿心肌病类型的25%~40%。

有心脏病家族遗传史者

有心脏病家族史的患儿统计学上患该病的概率更高,有一定的遗传性。

新生儿肥厚型心肌病主要表现为呼吸困难、心动过速、喂养困难、乏力、心悸以及体征中有脉搏短促、心尖搏动等表现。本病严重患儿可合并出现心力衰竭、心律失常以及猝死的并发症。

新生儿常见症状有呼吸困难、心动过速、喂养困难,较重者发生心力衰竭,伴随青紫、心脏扩大,有心脏杂音或心律失常。

少数新生儿有呼吸加快、乏力、心悸、心绞痛、头晕、晕厥前兆及晕厥,并可于活动后发生猝死,即便无明显症状,也有发生猝死的危险。

体征有脉搏短促、心尖搏动呈抬举样或双重性搏动、第1心音正常,第2心音多数正常,少数因左室流出道梗阻,出现反常分裂,胸骨左缘下端及心尖部有3/6级收缩期喷射性杂音,于运动后即时加强,蹲坐位减弱。

心力衰竭、心律失常,易发生猝死,肥厚性心肌病后期可能会出现左心室腔扩大、心功能受损、左心收缩功能减低等慢性心功能不全的情况,随着心脏代偿的不足会出现心力衰竭的情况。

新生儿出现呼吸困难、进食困难、皮肤发绀等情况应引起重视,及时到儿科或心内科就诊,配合做X线、CT等辅助检查确诊,新生儿肥厚型心肌病注意与新生儿病毒性心肌炎、新生儿扩张型心肌病鉴别。

新生儿发现呼吸困难,心动过速,喂养困难等症状时,立即就医。

新生儿玩耍时发生一过性晕厥的应立即就医。

大多患者优先考虑去儿科就诊,也可联合心血管内科就诊。

因为什么来就诊的?

呼吸困难是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如进食困难、一过性晕厥等)

家属中有原发性心脏病患者吗?

既往有无其他的病史?

一般血液检查

主要是筛查可引起心肌肥厚的代谢性疾病,如检查空腹血糖、血中肉碱、乳酸盐、丙酮酸、氨基酸浓度等;检查尿中氨基酸、有机酸等成分及其含量。

心内膜心肌活检

考虑手术治疗时应做心导管检查和心血管造影,测定血流动力学参数、压力阶差、心室肥厚部位及程度、心腔变形、流出道狭窄及瓣膜反流等情况,少数新生儿肥厚型心肌病需做心肌活检,以除外Pompe病(Ⅱ型糖原贮积病)。

心电图检查

可显示左室肥厚、ST段下降、T波倒置、左房肥大、异常Q波、QT间期延长,少数出现预激综合征或其他室内传导阻滞图形,新生儿患者常有右室肥厚,可能反映右室流出道梗阻,动态心电图监测可见室性期前收缩、室性及室上性心动过速、窦性心动过缓及房室传导阻滞,少数患儿心电图正常,但大多数患儿心电图明显异常。

超声心动图

超声心动图检查对诊断新生儿肥厚型心肌病有重要意义,是新生儿肥厚型心肌病的确诊手段,正常婴幼儿室间隔厚度≤4mm,学龄前新生儿≤5mm,年长儿≤7mm,左室后壁与室间隔厚度相等。

心导管

用超声心动图检查诊断肥厚型心肌病已可取代心导管检查,考虑手术治疗时应做心导管检查和心血管造影,测定血流动力学参数、压力阶差、心室肥厚部位及程度、心腔变形、流出道狭窄及瓣膜反流等情况。

胸部X线检查

X线检查无特异性,肺血流正常或轻度肺淤血,心脏大小正常或轻度左室增大,新生儿患者多心脏扩大,并有肺纹理增多、肺淤血现象。

遗传学检查

排查是否有家族遗传性因素。

磁共振成像

能提供更详细的形态学资料,可检测整体收缩正常的新生儿肥厚型心肌病患者区域性的左室不同步运动,对于分析由左室充盈指标产生的模糊结果更有价值。

放射性核素检查

可见左室舒张功能指标包括左室舒张末容量、峰值射血率、峰值充盈率、高峰充盈时间及舒张末期前1/3的充盈分数等异。

根据病史、家族史、临床表现及超声心动图检查,一般可以确诊。诊断新生儿肥厚型心肌病必须首先排除其他原因引起的心肌肥厚,如先心病、高血压、内分泌代谢病等,若存在胸痛、晕厥、心悸等症状,心脏检查发现心前区中晚期喷射性杂音,且杂音强度随体位、屏气、握拳等动作的改变而改变,心电图显示左心室肥厚、ST-T改变和异常Q波时,要考虑新生儿肥厚型心肌病的诊断。若符合下列条件,心导管示左室流出道收缩期压差>2.67kPa(20mmHg),或心血管造影示左室流出道狭窄;超声心动图示SAM现象,室间隔厚度/左心室后壁厚度之比为1.3~1.5,可确诊梗阻型肥厚性心肌病。

新生儿病毒性心肌炎

如病程短,有新近病毒感染史,病毒检查阳性,CK-MB(肌酸激酶同工酶)升高,治疗效果好,心电图改善明显,有助于与新生儿肥厚型心肌病鉴别。

新生儿扩张性心肌病

对于病程长、心脏扩大及心功能减退者,应注意与扩张性心肌病鉴别,扩张型心肌病超声心动图可见钻石样双峰图形,与新生儿肥厚型心肌病相鉴别。

新生儿肥厚型心肌病一般首先会长期营养心肌,采用药物治疗,如心得安、倍他乐克等药物长期持续性治疗。药物治疗无效、梗阻严重者可采用手术切除左室流出道和室间隔肥厚的肌层。

β-受体阻滞剂的应用

心得安、倍他乐克等,其主要机制为抑制交感神经系统活性,降低血浆儿茶酚胺浓度,抑制肾素—血管紧张素系统,并能使心肌β-受体密度上调,减慢心率,降低心肌收缩力,增加心肌顺应性和舒张功能,从而使左室流出道梗阻和心绞痛得以缓解,减少心肌耗氧量及抗心律失常,有助于心衰的治疗,并能预防和缓解晕厥的发生。用药期间应密切注意心率和血压的变化。

钙通道拮抗剂

可选用维拉帕米或地尔硫卓,可通过针对钙通道拮抗,改善心肌疾病。

抗心律失常

根据发生的心律失常性质酌情选用抗心律失常药物,对室上性和室性心律失常首选普罗帕酮。

双腔全自动起搏器

双腔全自动起搏器治疗可减轻严重左室流出道梗阻和二尖瓣关闭不全,患者耐药症状得到改善,并提高了运动耐力。在右室安装双腔全自动起搏器,引起室间隔向相反方向运动,使收缩期左室流出道增宽,因此收缩期左室流出道血流速度减慢,二尖瓣前叶向前运动降低,从而进一步减轻左室流出道梗阻和二尖瓣关闭不全,然而这些双腔全自动起搏器起搏的即时作用并不能完全阐明双腔全自动起搏器起搏引起的血流动力学改变。

经皮室间隔消融术

又称化学间隔消融术,通过心导管在冠状动脉前降支的穿隔支注射乙醇,造成近端室间隔梗死、变薄,从而减轻左室流出道梗阻。较外科手术简便、安全,已用于治疗左室流出道梗阻小儿肥厚型心肌病的抗药患者。

新生儿肥厚型心肌病目前不能治愈,不及时治疗,预后多不佳,尤其并发严重疾病时可猝死,手术治疗的患儿需要遵医嘱定期进行影像学复查,明确预后情况。

本病暂不能治愈,但可通过积极治疗,及时去除病因,正确使用药物,减轻患儿的症状,提高存活率。

本病治疗及时可长期存活,治疗不及时,病情可加重,并发心力衰竭时易猝死。

新生儿肥厚型心肌病患儿无需进行特殊饮食调理,注意清淡、营养即可。

新生儿肥厚型心肌病患儿日常要注意遵医嘱用药,注意增强免疫力,避免上呼吸道感染,同时避免过量运动。需要特别注意的是,本病患儿如出现不适反应,需要及时就诊,避免引起严重并发症,导致猝死。

口服用药,了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,遵医嘱正确服用,不能自行减量。

日常看护,注意饮食,提高免疫力,避免上呼吸道感染。

进行手术治疗的患儿要注意把枕头去掉平躺2小时,住院期间多翻身,但避免过量活动,以防超过心脏负荷,痊愈后可进行少量运动。

本病暂无明确的预防方式,但可通过对高危人群进行产前筛查,早期明确病情。

4338点赞

参考文献

[1]黄锡静,张丽,梁小碧,陈燕,汪周平,谢小斐,王燕飞,李伟,袁家,胡琳,黄萍.新生儿肥厚型心肌病52例临床分析[J].中华实用儿科临床杂志,2019(16):1234-1236.

[2]牛萌萌.新生儿肥厚型心肌病的临床特征及预后的相关因素分析[D].重庆医科大学,2019.