焦油性黑变病又称中毒性苔藓样黑素皮炎、中毒性黑素皮炎,是职业性皮肤病之一,是工人由于长期暴露于焦油及其衍生物引起的局部皮肤炎症性和色素沉着性疾病。焦油性黑变病主要是影响皮肤美观,一般不会引起严重的后果。脱离致病环境、避免日晒、配合医生积极治疗,通常可以治愈,但治疗周期较长,患者需有一定的耐心。

- 就诊科室:

- 皮肤科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- tar melanosis

- 疾病别称:

- 中毒性苔藓样黑素皮炎、中毒性黑素皮炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 菌血症、败血症、人工皮炎

- 治疗周期:

- 数年

- 临床症状:

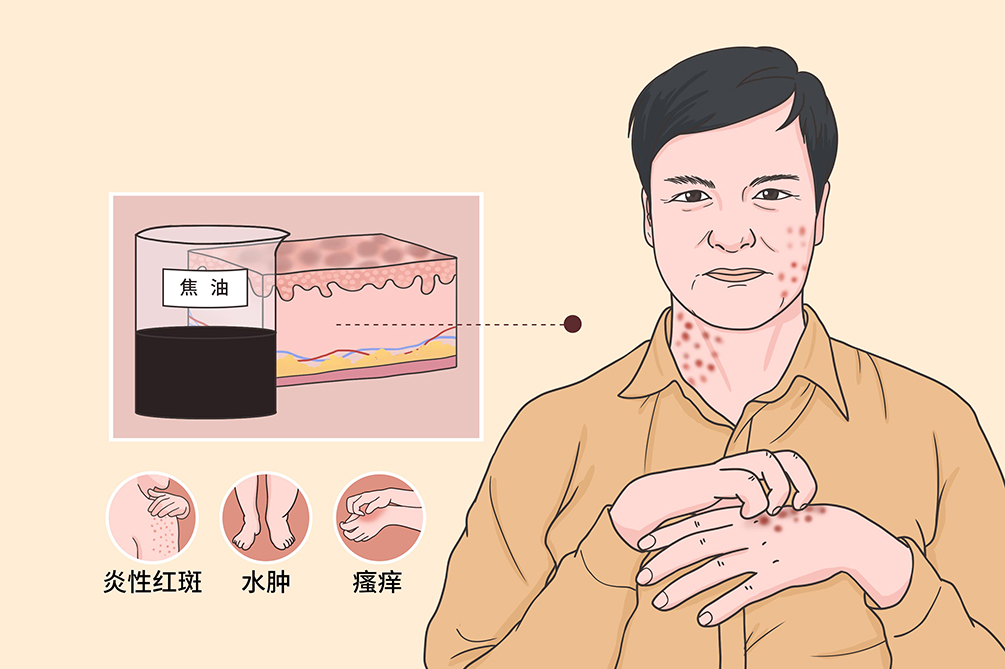

- 炎性红斑、水肿、皮肤灼热感、痒感、毛囊性丘疹、黑头粉刺

- 好发人群:

- 长期接触沥青、煤焦油、石油产品的工人

- 常用药物:

- 维生素C、3%氢醌霜

- 常用检查:

- 组织病理检查

焦油性黑变病是一种职业性皮肤病,长期职业暴露易诱发该病,具体如暴露于焦油及衍生物,如含有蒽、菲、萘类化合物的环境中。

长期接触焦油、石油及其他加工产品,其中有蒽、菲、萘类化合物,可引起该病。

长期使用含有蒽、菲、萘类化合物粗制品的女性。

可能与神经、内分泌功能障碍有关。

焦油性黑变病是因职业有害因素,如煤焦油、石油等,引起的一种慢性色素沉着性疾病,占职业性皮肤病2%~5%,发病人群主要是接触焦油、石油及其他加工产品的工人。

接触焦油、石油及其他加工产品的工人容易发生此病。

长期使用含有蒽、菲、萘类化合物粗制品的女性容易发生此病。

本病病情多呈渐进性发展,初期为暴露部位的炎症性红斑、水肿,偶见小水疱,伴灼热和痒感。在急性炎症消退过程中伴有脱屑,若长期持续暴露,色素沉着更明显,可伴有毛细血管扩张、毛囊性角化、苔藓样丘疹等改变,患者常同时伴有头晕、乏力、食欲缺乏与消瘦等症状。

初期为暴露部位,如面、颈部,特别是眶周和颧颞部,以及手和前臂背面的炎症性红斑、水肿,偶见小水疱,伴灼热和痒感,在急性炎症消退过程中伴有脱屑。此时,可出现毛囊性丘疹和黑头、粉刺特征性痤疮样反应,之后发展为弥漫性或网状的青灰色到暗褐色色素沉着。若长期持续暴露,色素沉着更明显,可伴有毛细血管扩张、毛囊性角化、苔藓样丘疹等改变。

除皮肤表现外,有的病人可伴有头痛、头晕、乏力、食欲不振、消瘦等全身症状。

败血症、菌血症

若并发细菌感染,造成细菌入血,可导致败血症、菌血症,重者危及生命。

人工皮炎

由于皮损瘙痒,患者搔抓伤害自身皮肤,可引起人工皮炎。

长期有焦油类暴露史的患者要定期体检,做到早发现、早就医、早诊断、早治疗,对治疗疾病,预防并发症,改善预后具有重要作用。

若面、颈部出现红斑、水肿、小水疱,伴灼热和痒感,需要及时就诊。

若出现高热、血压下降、意识昏迷等情况,应立即就医。

多数患者建议到皮肤科就诊治疗。

症状出现多久了?

目前都有什么症状?(如红斑、色素沉着、皮肤异色等)

是否有以下症状?(如痒感是否消失等症状)

既往有无其他的病史?

什么工作,平时会不会接触到焦油类物质?

组织病理检查

可见毛囊性角化过度、表皮下层细胞水肿变性、真皮上噬黑素细胞内充满黑素颗粒、毛细血管扩张并有较多淋巴细胞浸润。

有长期暴露焦油类和日光病史,初有炎症过程,后皮损检查见有毛囊性黑头粉刺、丘疹、青灰至暗褐色弥漫性或网状色素沉着有助于诊断。组织病理检查见毛囊性角化过度、表皮下层细胞水肿变性、真皮上噬黑素细胞内充满黑素颗粒、毛细血管扩张并有较多淋巴细胞浸润可以确诊。

光毒性皮炎

多发生于夏季,色素沉着在皮炎后很快发生,皮炎表现为红斑,由光敏物与日光作用引起,弥漫性色素沉着分布于身体露出部位,界限清楚。停止接触致病物后,炎症很快消失,色素也消退较快,可以此进行鉴别。

Addison病

系肾上腺皮质功能减退所致,色素沉着呈咖啡色,尤以面部、皮肤褶皱部位(腋窝、大腿根部、乳房周围、外阴、手掌皮纹)为著,口腔黏膜亦可有色素沉着,伴有疲乏、消瘦、食欲减退、低血压等皮质功能低下表现,及低血糖、尿17-酮降低等现象,可根据临床表现与实验室检查进行鉴别。

焦油性黑变病患者需脱离接触环境和避免日晒。如果脱离接触,炎症反应于数周内消退,色素沉着在1~2年可淡化,而毛囊性黑头、粉刺可持续多年。

维生素C

有抑制黑素形成的作用,还可加快色素代谢,因此一直用于黑变病的治疗。

β-巯基乙胺

络合铜离子,可抑制酪氨酸酶活性,以阻抑黑素形成。

3%氢醌霜

待炎症消退后,局部可外用3%氢醌霜等,加快色素的代谢,对治疗此病有一定疗效。

糖皮质激素

具有抗炎作用,能减少渗液,疾病早期出现皮肤红斑、水疱症状可使用糠酸莫米松乳膏等药物。

焦油性黑变病一般无需进行手术治疗。

本病一般不影响劳动能力,预后尚可。患者停止接触致病物质后,色素沉着可缓慢消退,但恢复接触仍可复发。

焦油性黑变病治愈率大约60%左右,具体情况视疾病严重程度而定。

焦油性黑变病积极治疗可完全治愈,不影响患者的自然生命。

脱离接触原后一个月复诊,或疾病发生进展时复诊。

本病与饮食无明显关联,日常注意膳食平衡即可,饮食营养丰富,适当进食富含蛋白质、维生素的食物,摄入多种营养元素,增强机体抗病能力。

焦油性黑变病患者日常护理中需要远离可能致病的环境及避免日晒,即可有效改善症状,促进症状消散。

患者停止接触致病物质后,色素沉着可缓慢消退,恢复接触仍可复发,故确诊后应调换工种,避免继续接触致病物,必要时可调离发病环境。

不宜过分暴露于阳光下,做好防晒,尤其在日晒强烈的时候尽量避免出门。

焦油性黑变病的病因主要是由于焦油及衍生物中含有蒽、菲、萘类化合物,有显著的光敏作用,故光敏性和光毒性反应是主要的致病因素,因此对于此病的预防主要是针对病因预防。

改善劳动条件与生产环境,加强个人防护,尽量减少或避免与可疑致病物的接触。

治愈后的职业性黑变病患者,亦应避免再次接触相关危险因素,必要时可调岗。

避免日晒,外出做好个人防护。

4202点赞

参考文献

[1]方洪元,邢卫斌.张秉新.徐海环.实用皮肤性病手册[M].北京:人民卫生出版社,2016:707.

[2]赵辨.中国临床皮肤病学[M].第4版.北京:人民卫生出版社,2010:774-776.

[3]李淑岷.2003年-2013年职业性黑变病临床分析[C].全国劳动卫生与职业病学术会议,2014.