乳腺导管瘤是指于扩张的乳腺导管内,具有毛细血管性结缔组织轴心的增生上皮向管内呈乳头状突出形成的上皮性肿瘤,单发或多发,病变性质可以是良性、不典型性或恶性,多为良性。有时导管内乳头状瘤多发被称为导管内乳头状瘤病。多发于乳晕周边,大多数导管的乳头状瘤。乳腺导管内乳头状瘤为女性常见的乳腺良性肿瘤,具有一定的癌变率,常以乳头溢液为首发症状,但其临床表现缺乏特异性,不易与其他疾病鉴别,早期诊断具有一定困难。治疗上有赖于准确的定位、定性诊断,如果手术切除不彻底,将存在复发和一定的恶变概率。

- 就诊科室:

- 乳腺外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- breast intraductal papilloma,BIP

- 疾病别称:

- 乳腺导管内乳头状瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 、

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

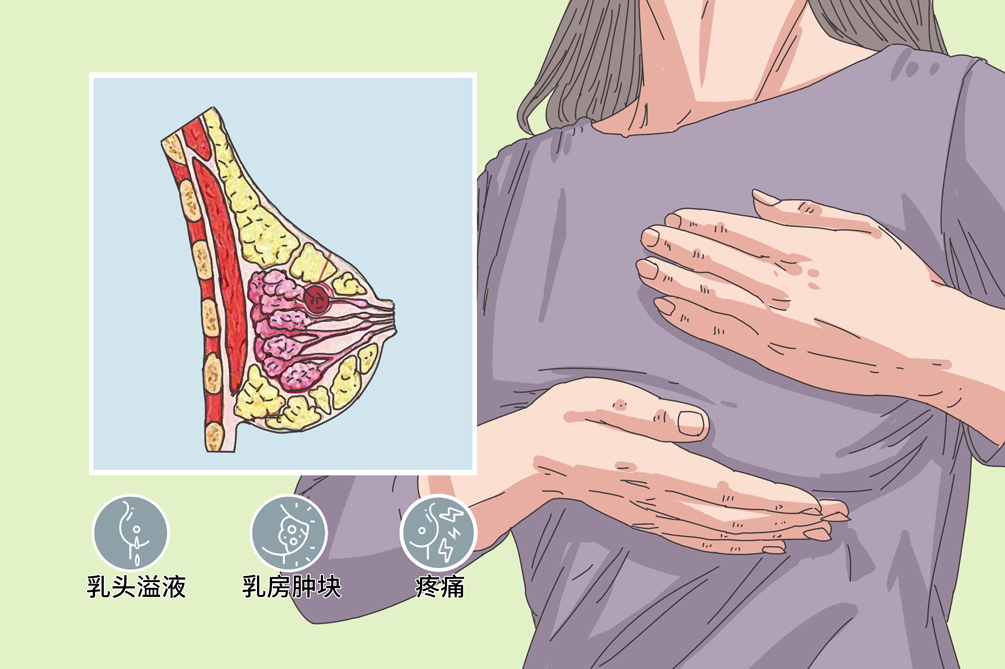

- 乳头溢液、乳房肿块

- 好发人群:

- 40~50经产妇

- 鉴别诊断:

- 导管扩张综合征、乳头状癌

- 常用检查:

- 纤维乳管镜检查、乳腺超声检查、乳腺MRI检查

2012年WHO乳腺肿瘤组织学分类中将乳腺导管内乳头状瘤和乳腺导管内乳头状瘤病同归于导管内乳头状增生性病变,分别称为中央型乳头状瘤和外周型乳头状瘤。

中央型乳头状瘤起源于大导管,不累及终末导管小叶单位。

外周型乳头状瘤则起源于终末导管小叶单位。

非典型增生,乳头状瘤内非典型导管上皮增生在3mm的面积内,或乳头状瘤中包含至少1/3的异型肿瘤细胞。

乳腺导管瘤的发病原因现如今尚不明确,可能与雌激素水平的增高与乳腺导管内乳头状瘤的发生密切相关,好发于40~50岁的经产妇。

主要与雌激素水平增高或相对增高有关。由于雌激素的过度刺激,引起乳管扩张,上皮细胞增生,形成乳管内乳头肿瘤。

乳房退行性病变(35%),常见于中、老年人,由于激素的改变,乳房的腺体和导管发生退行性改变,导管发育异常,乳腺结构不良,导致上皮增生,增生的细胞和分泌物堆积形成肿瘤。

感染(20%),临床统计显示厌氧菌感染或乳晕部感染的病人之后得乳腺导管瘤的几率比没有以上两种感染疾病的高出许多,病理分析显示炎症反应刺激上皮细胞增生和类脂分泌物大量积聚,诱发该病。

其他因素(15%),该病还与乳头内陷或畸形,鳞状上皮伸入导管内壁造成角化鳞屑的阻塞,或自身免疫性疾病有关。

乳腺导管瘤的发病率为0.7%~4.0%,占乳腺全部良性病变的5.3%,占全部乳腺实性病变的3%左右。导管内乳头状瘤大多为中央型(单发),外周型(多发)乳头状瘤仅为10%左右。

40~50岁之间的经产妇发生乳腺导管瘤的几率更高。

乳腺导管瘤在临床上主要表现为乳头溢液和乳腺肿块,乳头溢液多呈血性、浆液性,如继发感染还有可能出现疼痛感、炎症表现等。

乳头溢液多呈血性、浆液性,或是浆液血性,可以是间断性溢液,也可以是持续性溢液,多数患者是在挤压乳腺使出现溢液,也有一些患者是在自己的内衣、乳罩上发现了污渍。若是中央型导管内乳头病变,一般都会出现溢液,若是外周型,出现溢液的概率则相对较低。在病理性乳头溢液中,约50%是由乳腺导管内乳头状瘤引起。

中央型病变可以在乳晕附近摸到结节状肿块,外周型病变则是在乳腺周围部位触摸到肿块。单发性大导管内乳头状瘤可在乳晕下或乳晕边缘部位能及到长约1cm的索状肿块,或扪及枣核大小的结节,肿块多呈圆形、质韧、表面光滑、边界清楚,如继发感染则有压痛,也可与皮肤粘连或出现腺体增厚感。

若患者可在乳头乳晕部触及肿块,挤压肿块时可有血性、浆液血性或浆液性分泌物自乳头溢出,应及时就诊,可就诊于乳腺外科,并做相关检查明确诊断,但要与乳腺导管内乳头状癌及乳腺导管扩张综合征相鉴别。

中老年女性,尤其是40~50岁之间女性,乳头经常有红色或咖啡样分泌物溢出,或于内衣上发现污渍,需要在医生指导下进一步检查。

若患者可在乳头乳晕部触及肿块,挤压肿块时可有血性、浆液血性或浆液性分泌物自乳头溢出,应及时就诊。

大多数患者就诊于乳腺外科行手术治疗。

是否有乳腺癌家族史?

是否在其他医院进行过治疗?

目前都有什么症状?(如乳头溢液、乳腺肿块等)

症状出现多久了?

既往有无其他的病史?

体检

注意肿块的位置、大小、边界、形状、质地、移动度,是否与皮肤或胸壁粘连,有无压痛,皮肤有无凹陷或水肿(橘皮征)及卫星灶,并作比较。双侧腋窝及锁骨上淋巴结有无肿大,注意其数目、硬度、移动度、并做比较。

脱落细胞学或针吸细胞学检查

乳腺导管内乳头状瘤是乳腺良性上皮性肿瘤,患者多伴有乳头溢液,可对乳头溢液行细胞学检查,如找到肿瘤细胞,则能明确诊断。对于可触及肿块的患者,可采取针吸细胞学检查。对于乳头溢液伴可触及肿块的导管内乳头状瘤患者,联合应用脱落细胞学与针吸细胞学检查可提高诊断准确率。

纤维乳管镜检查

纤维乳管镜为病理性乳头溢液患者提供了一种新的检查方法,其最大优势在于能直观地观察到隆起性病变的存在及位置,并根据病变的特点进行诊断,使乳腺导管内的微小病变得到早期发现。纤维乳管镜还能直视镜下活检和镜下治疗,对病变的性质进行较为准确地判断。

乳腺超声检查

近年来高频彩色多普勒超声及弹性成像技术的广泛应用,使乳腺导管内乳头状瘤的诊断率有所提高。高频超声不仅能清晰显示胸壁层次,还能显示腺体内≥0.1cm的导管及微小病灶、肿块血管的彩色血流和多普勒频谱特征。

乳腺MRI检查

MRI检查高度的软组织分辨率可以更好地显示肿瘤本身及瘤周环境,将病灶的形态学特征与动态增强相结合,从而提高MRI诊断的灵敏度和特异度,对临床诊断具有积极的意义。

其他

如乳房干板摄片、钼靶摄片、乳腺管造影、乳腺热像图口服检查、如红外线热显示法、液晶热像图检查,以及超声检查等,以协助诊断,必要时,做肝脏B超、肺和骨X线摄片或(和)核素扫描、CT、MRI检查,以明确有无远处转移。

乳腺导管内乳头状病变可见明显的切面结节,出现此种情况是由于内部出现增生。同时可以观察到颜色的变化,正常乳腺组织的颜色呈现为浅粉色,若是出现病变,则会逐渐转变为灰粉色,并且可以观察到圆形细胞伴有纤维轴心的乳头状结构等情况。

免疫组化基因的表达结果,基底细胞角蛋白CK5/6是临床上判定肿瘤的主要参考指标,若是该指标表达为阳性,一般都是处于导管上皮增生阶段,若是表达为阴性,则考虑为发生癌变。雌激素受体(ER)的表达呈现为阳性,而基底细胞角蛋白CK8则表达率逐步下降。总的来说CK8、ER多表达为阳性,CK5/6多表达为阳性。

导管扩张综合征

常伴有先天性乳头凹陷,溢液多为双侧多孔,性状可呈水样、乳汁样、浆液样、脓血性或血性;乳头状瘤与导管扩张综合征的肿块期均可见到乳晕下肿块,但后者的肿块常较前者为大,且肿块形状不规则、质地硬韧,可与皮肤粘连,常发生红肿疼痛,后期可发生溃破而流脓。

乳头状癌

溢液以血性者为多见,且多为单侧单孔。乳头状瘤的肿块多位于乳晕区,质地较软,肿块一般不大于1cm,同侧腋窝淋巴结无肿大;而乳头状癌的肿块多位于乳晕区以外,质地硬、表面不光滑、活动度差、易与皮肤粘连,肿块一般大于1cm,同侧腋窝可见肿大的淋巴结。

乳腺导管瘤的治疗以手术切除为主要治疗手段,手术方式很多,主要包括腺叶(区段)切除术、象限切除术、皮下乳腺切除术或单纯乳房切除术,治疗周期大概在1周左右。

该疾病无药物治疗。

病变涉及范围广,可考虑行但乳房切除术或全乳腺切除术或全乳腺切除+乳房重建术。

病理诊断为导管内乳头瘤恶变,可遵循乳腺癌手术治疗方式。

病变范围较局限,无恶性改变着,手术以切除局部病变导管为主,术后送病理常规。

术前乳管镜定位,一些患者体检触摸不到肿块,可术前行乳管镜定位检查,起到术中引导作用。

不同部位的乳腺导管瘤患者的预后不同,不伴有恶性变的情况下,大多数患者能够治愈,其中伴有非典型性增生的患者患乳腺癌风险率增高,其提示不同患者预后情况不同。手术治疗后大多数患者能治愈,术后1个月门诊复查。

乳腺导管腺瘤积极手术治疗,在不伴有恶性变的情况下,绝大多数患者能够治愈。

乳腺导管腺瘤积极手术治疗,术后可恢复,一般不影响寿命。乳腺导管腺瘤恶变患者,预后较差。

术后一个月门诊复查,之后根据恢复情况定期复诊时间,术后一年无症状和体征复查可延长至每半年或一年一次,每次复诊需做乳腺超声检查。

乳腺导管腺瘤患者平常注意控制饮食,多注意补充维生素,多食用新鲜的蔬菜水果,补充患者的身体营养。术后应避免食用辛辣刺激、油腻、煎炸等的食物。

减少食用一些富含雌激素食物,如豆浆。

术后患者应清淡饮食,逐步适当增添少量瘦肉等富含蛋白质的食物。

尽量避免暴饮、暴食、喝酒和高脂肪、辛辣刺激的饮食。

患者日常生活中注意要保持乐观放松、心情舒畅,不要穿过于紧的内衣,患者还要注意保持充足的睡眠,适当的进行体育锻炼。

鼓励患者树立战胜疾病的信心,调动患者的主观积极性,保持乐观精神,避免紧张情绪。

注意保持充足的睡眠,避免过度劳累,注意劳逸结合,注意生活的规律性。

增强自身的免疫力和抵抗力,通过适当的体育锻炼,可以有效的帮助血液的循环,增加身体的肌肉,增强身体的体质。

乳腺导管瘤患者不能穿过紧的内衣,同时不食用含雌性激素的药物或食物。

乳腺导管瘤患者无有效的预防手段,推荐自我筛查即乳腺自检若发现乳头溢液、结节等乳腺异常及时就诊。预防的关键是保持好的情绪,养成良好的生活习惯。

目前尚未有效的预防措施,推荐乳腺自我检查结合定期体检进行早期筛查。乳腺自我检查方法:站立或坐于镜前,面对镜子仔细观察自己两侧乳腺,包括乳腺大小、形态、轮廓、皮肤及颜色有无改变,乳头有无抬高、回缩、溢液等。触诊时手指伸开并拢,用手指指腹侧触摸乳腺,左手查右侧,右手查左侧,可按顺时针方向或逆时针方向触摸,不要遗漏乳头、乳晕及腋窝部位。乳腺自查应每月1次,最佳时间应选择在月经过后或两次月经中间,此时乳腺比较松软,无胀痛,容易发现异常,对已停经的妇女可选择每月固定的时间进行自查。

精神情绪

乳腺导管瘤的发生与精神情绪有着密切的关系,因此,女性朋友们应多保持良好的情绪,对远离疾病困扰都至关重要。

养成良好的生活作息

注重个人生活习惯,注意劳逸结合,避免劳累,定期行乳腺自我检查。

参考文献

[1]王文彦,王翔,王昕,高纪东,王杰,刘嘉琦,赵东兵.乳腺导管内乳头状瘤的临床病理及预后分析[J].中华肿瘤防治杂志,2016,23(15):996-999.

[2]李坤鹏,刘慧.彩超和钼靶检查对乳腺导管内乳头状瘤与导管内癌临床诊断的价值分析[J].临床外科杂志,2020,28(05):464-466.

[3]韦拔雄,彭婧,陈月禄,廖红兴,钟晓华,陈碧君.乳腺导管内乳头状病变的病理分析[J].中国医药指南,2020,18(17):177-178+181.