血栓性血小板减少性紫癜

血栓性血小板减少性紫癜是以微血管性溶血性贫血、血小板聚集消耗性减少及微血栓形成造成器官损害为特征的弥散性血栓性微血管病。血栓性血小板减少性紫癜是一种罕见的威胁生命的疾病,多数获得性血栓性血小板减少性紫癜病因不明,少数继发于妊娠、药物、自身免疫性疾病等。本病发病急骤,进展迅速,少数较慢而反复发作,严重影响患者生活质量。其主要治疗方法为血浆置换和输注新鲜血浆,80%以上的患者通过血浆置换治疗可以长期存活。

- 就诊科室:

- 血液内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Thrombotic Thrombocytopenic Purpura,TTP

- 疾病别称:

- 血小板血栓形成综合征

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 部分遗传

- 并发疾病:

- 急性溶血性贫血、急性肾衰竭

- 治疗周期:

- 视病情而定

- 临床症状:

- 血小板减少、微血管病性溶血性贫血、意识障碍、发热、肾损害

- 好发人群:

- 15~50岁女性

- 常用药物:

- 长春新碱、环孢素A、环磷酰胺、抗CD20单抗

- 常用检查:

- 血象检查、血生化检查、出凝血时间检查、血管性血友病因子裂解酶活性分析

根据病因可分为遗传性血栓性血小板减少性紫癜和获得性血栓性血小板减少性紫癜。

遗传性血栓性血小板减少性紫癜

是由ADAMTS13基因突变或缺失,导致酶活性降低或缺乏所致,常在感染、应激或妊娠等诱发因素作用下发病。

获得性血栓性血小板减少性紫癜

根据诱发因素是否明确,又分为原发性(特发性)血栓性血小板减少性紫癜和继发性血栓性血小板减少性紫癜。原发性病人存在抗ADAMIS13自身抗体,刺激内皮细胞释放过多vWF(血管性血友病因子)大分子多聚体。继发性可继发于感染、药物、自身免疫性疾病、肿瘤、骨髓移植和妊娠等多种疾病。

血栓性血小板减少性紫癜患者大多由于血管性血友病因子裂解蛋白酶缺乏或活性降低所致。少数继发于感染、药物、肿瘤、妊娠、造血干细胞移植等。

该疾病主要由血管性血友病因子裂解蛋白酶缺乏或降低所致。血管内皮损伤可在短期内释放大量vWF大分子多聚体。血管性血友病因子裂解蛋白酶活性降低或缺乏,可使这种超大分子量的vWF不被降解。聚集的UL-vWF促进血小板黏附与聚集,在微血管内形成血小板血栓,血小板消耗性减少,继发出血、微血管管腔狭窄、红细胞破坏、受累组织器官损伤或功能障碍,从而导致血栓性血小板减少性紫癜的发生。

药物,如青霉素、磺胺类、阿司匹林等药物过敏。

细菌、病毒引起的某些感染。

妊娠、癌症、化疗、干细胞移植、患有自身免疫疾病的患者。

国内尚无相关资料,国外报道的发病率为3.7/106。发病情况通常与种族差异无关,女性多于男性,二者比为3:2,发病的高峰年龄是20~60岁。

15~50岁女性患者多见。女性妊娠年龄大多在18~35岁,妊娠可诱发血栓性血小板减少性紫癜,妊娠中晚期ADAMTS13可进行性下降。

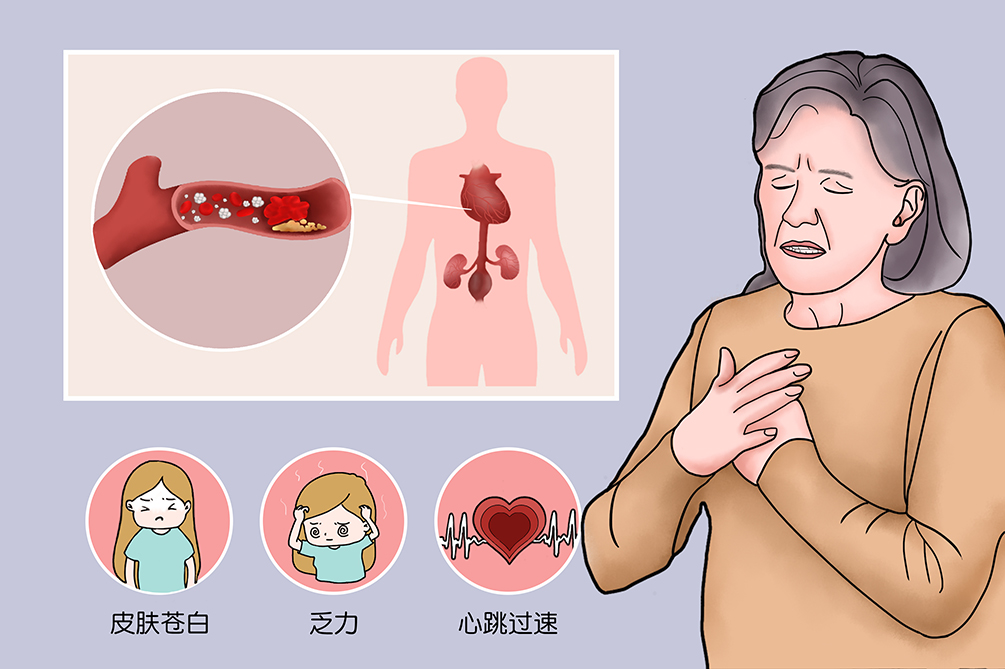

血栓性血小板减少性紫癜可发生于任何年龄,多为15~50岁,女性多见。典型TTP的临床表现包括五联征,即微血管病性溶血、血小板减少、神经系统症状及体征、肾损害、发热。但并非所有患者均具有五联征表现,微血管病性溶血和神经精神症状为该病最常见的表现。

微血管病性溶血

因红细胞受机械性损伤而破碎引起,95%以上患者出现不同程度的贫血,部分伴有黄疸或脾大。临床表现为皮肤、巩膜黄染、尿色加深。

血小板减少

几乎见于所有患者,可以导致一系列出血表现,如皮肤紫癜。

神经精神症状

表现变化不定,初期多为一过性,但可反复发作。整个病程中92%的患者有不同程度的意识障碍和紊乱、头痛、眩晕、惊厥、言语不清、知觉障碍、精神错乱、嗜睡甚至昏迷。

发热

可见于不同病期,可能与下丘脑体温调节中枢损害、组织坏死及继发感染有关。

肾脏损害

肾血管广泛受累导致肾损害,见于约88%的患者,表现为蛋白尿、镜下血尿和管型尿,重者可发生氮质血症和急性肾衰竭。

循环系统症状

部分患者可出现心慌、胸闷、气短等心律失常表现,甚至出现呼吸困难、乏力和水肿、心慌、发绀等心衰的临床表现。

呼吸系统症状

部分患者可出现呼吸急促、口唇及指(趾)端发绀,甚至出现呼吸窘迫、胸闷、咳嗽、血痰等症状。

急性溶血性贫血

微血管病性溶血会破坏红细胞而引起不同程度的贫血。

急性肾衰竭

血栓性血小板减少性紫癜引起急性肾损害,使肾功能急剧减退,而不能维持体液电解质平衡及排泄代谢废物,导致氮质血症、代谢性酸中毒等。

其他

血栓性血小板减少性紫癜严重的患者可能会并发大出血、中枢神经永久性伤害、脑卒中等情况。

血栓性血小板减少性紫癜早发现、早诊断、早治疗对于改善症状、提高患者生活质量极其重要。血小板减少伴神经精神症状时应高度怀疑本病,临床主要根据典型五联征表现作为诊断依据。

骤然出现发热、乏力、虚弱,有肌肉和关节痛等前驱症状,以后迅速出现其他症状,需要及时就医。另外,出现胸膜炎、雷诺现象、妇女阴道流血表现,也要及时就医。

优先考虑到血液内科就诊。

发热症状时从什么时候开始的?

出血点存在多长时间了?

目前都有什么症状?(如出血、发热等症状)

是否有以下症状?(如血尿、头痛、昏迷等症状)

既往有无其他的病史?

血象检查

可判断有无血小板减少及贫血,是否出现网织红细胞升高,血小板计数降低。

血生化检查

可检测出是否出现血清间接胆红素升高,血清结合珠蛋白下降,乳酸脱氢酶升高,血尿素氮及肌酐不同程度升高。

出凝血时间检查

可检测出是否出现出血时间延长,以及出血和血栓的可能性。

血管性血友病因子裂解酶活性分析

属于病因检查,遗传性血栓性血小板减少性紫癜病人ADAMIS13活性低于5%,部分获得性血栓性血小板减少性紫癜病人的ADAMTS13活性显著降低且抑制物阳性。

影像学检查

颅脑CT、颅脑MRI对头部检出病灶有所帮助,腹部超声可检查到是否出现脾大。

骨髓检查

可检查出骨髓是否出现代偿性增生,红系前体细胞和巨核细胞增多,或骨髓发生巨幼样改变。

目前此病主要结合临床表现及相应的检查综合判断,具体依据如下:

无明显临床病因的血小板减少和微血管病性溶血性贫血,外周血涂片可显示破碎红细胞。

患者可有精神、神经系统症状和体征以及不同程度的肾损害、发热。

血清乳酸脱氢酶水平升高。

排除HUS、HELLP等疾病。

溶血尿毒综合征

该病是一种局限性地主要累及肾脏的血栓性微血管病,儿童发病率高。发病前有感染病史,尤其是大肠埃希菌0157:H7菌株感染。该病主要累及肾脏,出现少尿、高血压、严重肾损害等,神经系统症状少见。血浆ADAMTS13活性常在正常范围,而血栓性血小板减少性紫癜多存在ADAMTS13活性缺乏或降低,可以鉴别。

妊娠期高血压疾病

在妊娠期高血压疾病的先兆子痫或子痫期,患者可出现许多类似于血栓性血小板减少性紫癜的症状。少数妊娠妇女在妊娠后期或分娩期可出现所谓的HELLP综合征,表现有溶血、肝酶增高、血小板计数降低,该综合征可在胎儿和胎盘娩出后好转,以此可与血栓性血小板减少性紫癜相鉴别。

系统性红斑狼疮

有关节症状、肾损害、神经症状,并有溶血性贫血、皮肤损害、狼疮细胞阳性、外周血中无畸形和碎裂红细胞,通过临床表现和实验室检查可以与血栓性血小板减少性紫癜相鉴别。

Evans综合征

是自身免疫性溶血性贫血同时伴有自身免疫性血小板减少,并引起紫癜等出血性倾向的一种综合病。本病的特点是自身抗体的存在导致红细胞及血小板的破坏过多,从而造成溶血性贫血及血小板减少性紫癜。病人的临床表现有面色苍白、头晕乏力等贫血症状,可伴有四肢皮肤黏膜的出血,通过临床表现和实验室检查可以与血栓性血小板减少性紫癜相鉴别。

弥散性血管内凝血

弥散性血管内凝血主要表现为出血、休克、栓塞、溶血等症状,相对于血栓性血小板减少性紫癜,休克和呼吸衰竭较为多见,血浆ADAMTS13活性剂抑制物检测也有助于相互鉴别诊断。

血栓性血小板减少性紫癜的治疗原则为消除病因和诱因,给予糖皮质激素、血浆或血浆置换、抗血小板药物治疗,还可进行脾切除以改善症状,获得良好的治疗效果。

调整生活习惯,去除病因和诱因,积极治疗原发病,注意防止中毒及感染。

血浆置换和输注新鲜冰冻血浆

血浆置换为首选治疗,随着血浆置换疗法广泛应用于临床,80%以上的患者可获得生存。置换液应选用新鲜血浆或新鲜冰冻血浆(FFP)。由于血栓性血小板减少性紫癜病情凶险,诊断明确或高度怀疑本病时,应即刻开始治疗。

糖皮质激素

糖皮质激素治疗的机制可能是抑制了ADAMTS13自身抗体的作用。病情急性发作时,推荐可与血浆置换联用,然而糖皮质激素对严重的肾脏功能衰竭,大肠埃希菌0157:H7菌株感染史或疑似药物相关的患者无效。

利妥昔单抗(抗CD20单抗)

抗CD20单抗一般在治疗早期即可发挥作用,使用后两周,血小板计数开始升高。疾病缓解后一年内,利妥昔单抗可起到预防复发作用,但随着B淋巴细胞重建,疾病开始出现复发。

脾切除适用于血浆置换效果欠佳或者反复发作的病例,有50%左右的患者经切脾治疗,效果较好。从理论上讲,脾切除后红细胞和血小板扣留和破坏的场所消失,从而达到治疗的目的。

大剂量静脉免疫球蛋白、长春新碱、环孢素、环磷酰胺等对获得性血栓性血小板减少性紫癜可能有效。对高度疑似和确诊病例,输注血小板应十分谨慎,仅在出现危及生命的严重出血时才考虑使用。当血栓性血小板减少性紫癜患者伴有严重肾功能衰竭时,可与血液透析联合应用。

在血浆置换疗法以前,血栓性血小板减少性紫癜患者死亡率达90%。即使实行血浆置换治疗,报道的死亡率仍有15%~20%。老年血栓性血小板减少性紫癜患者死亡率相对较高。血栓性血小板减少性紫癜经治疗后达到临床缓解的患者,10年内仍有复发的可能性,但复发性血栓性血小板减少性紫癜的死亡率明显低于初发病例。

血栓性血小板减少性紫癜能治愈,但部分患者有复发可能。

患者经过及时、积极的治疗后,一般不影响寿命,但重症患者死亡率高。

血栓性血小板减少性紫癜往往出现神志障碍,需要鼻饲或静脉营养。可自行进食者应合理、均衡饮食,进食清淡食物,提高身体抗病能力。

给予清淡、易消化食物,加强营养,改善全身状况。肾脏损害者应严格限制钠的摄入,还应注意控制水和钾的摄入,并根据肾功能调整蛋白质的摄入量。

多食富含高蛋白、高维生素、高热量饮食,多食含维生素C、维生素P的食物。

血栓性血小板减少性紫癜患者慢性期应调整生活方式,锻炼身体、改善饮食结构、调整心态,以增强机体的抵抗力,促进疾病痊愈。

保持健康体重,适当的体育运动。

避免熬夜、劳累。

改善饮食结构,不可过度摄入辛辣、油炸食物,多食用新鲜瓜果、蔬菜。

保持口腔清洁,避免外伤,防止皮肤及黏膜出血,做好皮肤护理,预防感染。

保持情绪稳定及乐观心态。

遵医嘱用药,注意药物用法、剂量、疗程等。

保持室内空气流通,环境整洁。

尽量避免去人多的地方,避免与有感染的人接触。

应监测患者是否出现头痛、意识紊乱、皮肤黏膜等出血等症状,必要时应及时就诊。

血栓性血小板减少性紫癜以早发现、早诊断为主,平时注意防止感染、积极治疗原发病,出现该病相关临床症状及实验室检查异常者应及时就医。

本病可发生于任何年龄。通常突然发病,可出现典型临床症状(出血、发热、神经精神症状等),应及时就医。行实验室辅助检查(血象检查等)排除相似疾病,一旦确诊应及时治疗。

合理膳食,宜清淡饮食。

改善生活习惯,作息规律,避免劳累。

避免乱服用药物。

参考文献

[1]牛俊丽.2例血栓性血小板减少性紫癜病人的观察及护理[J].护理研究,2010(S1):47-48.

[2]韩红,邹萍.血栓性血小板减少性紫癜及其研究进展[J].临床内科杂志,2007,24(002):142-144.

[3]葛均波,徐永健,王辰.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2018:616-617.