肝功能衰竭

肝功能衰竭是由多种因素引起肝细胞严重损害,导致肝脏合成、解毒和生物转化等功能发生严重障碍,出现以黄疸、凝血功能障碍、肝性脑病和腹水等为主要表现的一种临床综合征。本病主要通过一般支持治疗、药物治疗进行改善,预后较差。

- 就诊科室:

- 消化内科、肝病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- liver failure

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肝性脑病、脑水肿、肝肾综合征

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 乏力、恶心、黄疸、腹胀、腹痛

- 好发人群:

- 青壮年人群、酗酒者

- 常用药物:

- 胸腺素α1、促肝细胞生长素、前列腺素E1

- 常用检查:

- 凝血酶原时间测定、肝功能检查、肾功能检查

急性肝功能衰竭

急性起病,无基础肝病史,2周内出现以II度以上肝性脑病为特征的肝功能衰竭。

亚急性肝功能衰竭

起病较急,无基础肝病史,2~26周出现肝功能衰竭的临床表现。

慢加急性(亚急性)肝功能衰竭

在慢性肝病基础上,短期内出现急性肝功能失代偿和肝功能衰竭的临床表现。

慢性肝功能衰竭

在肝硬化基础上,缓慢出现肝功能进行性减退导致的以反复腹水和(或)肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿。

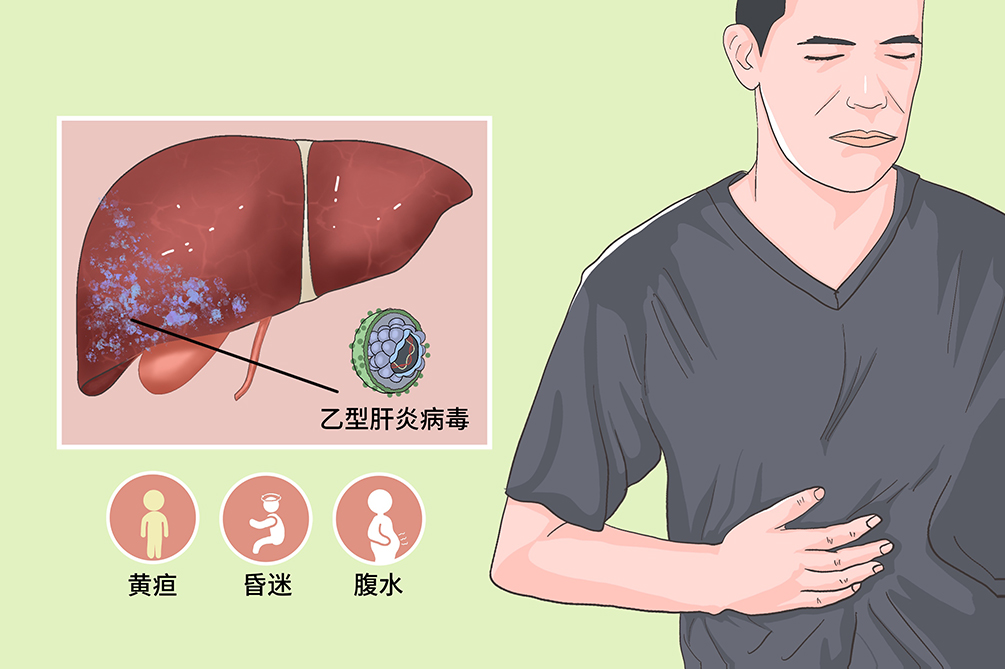

在我国,引起肝功能衰竭的首要因素是乙型肝炎病毒,引起的慢加急性(亚急性)肝功能衰竭最为常见。其他常见病因包括药物性肝损伤、自身免疫性肝病、休克或低血压等原因引起的缺血性肝损伤。本病好发于青壮年人群、酗酒者。

引起肝功能衰竭的病因有多种,在我国引起肝功能衰竭的主要病因是肝炎病毒,尤其是乙型肝炎病毒,其次是药物及肝毒性物质(如酒精、化学制剂)。儿童肝功能衰竭还可见于遗传代谢性疾病。肝功能衰竭的常见病因如下:

肝炎病毒

甲型、乙型、丙型、丁型、戊型肝炎病毒。

其他病毒

巨细胞病毒、EB病毒、肠道病毒、疱疹病毒、黄热病毒等。

药物

对乙酰氨基酚、抗结核药物、抗肿瘤药物、部分中草药、抗风湿病药物、抗代谢药物等。

肝毒性物质

酒精、毒蕈、有毒的化学物质等。

细菌及寄生虫

细菌和寄生虫的严重或持续感染(如脓毒症、血吸虫病等)。

肝脏其他疾病

肝脏肿瘤、肝脏手术、妊娠急性脂肪肝、自身免疫性肝病、肝移植术后等。

胆道疾病

先天性胆道闭锁、胆汁淤积性肝病等。

代谢异常

肝豆状核变性、遗传性糖代谢障碍等。

循环衰竭

缺血缺氧、休克、充血性心力衰竭等。

其他因素

如创伤、热射病等。

我国以慢加急性(亚急性)肝功能衰竭和慢性肝功能衰竭为主,其中乙肝病毒相关肝功能衰竭病情严重、并发症多、治疗困难、病死率高。肝功能衰竭发病人群中以男性居多,多发于青壮年。

肝功能衰竭本身不传染,但是如果是乙型肝炎病毒导致的肝衰竭,则乙型肝炎病毒具有传染性,可通过血液传播、母婴传播、性接触传播。

本病的好发人群为青壮年人群、酗酒者。

肝功能衰竭的早期症状不具有特异性,患者可出现乏力、恶心、食欲不振、腹泻等症状,严重时可出现多器官衰竭。本病可合并出现肝性脑病、脑水肿、肝肾综合征等严重并发症,从而危及患者的生命。

黄疸

患者表现为皮肤黄染、眼球黄染、尿液呈茶色等。

凝血功能障碍

由于凝血功能障碍,患者皮肤、黏膜可出现瘀点、瘀斑,容易鼻出血、牙龈出血。

乏力

患者早期可出现乏力的症状,随病情进展,可出现极度乏力的表现。

消化道症状

如腹痛、腹胀、恶心、呕吐、食欲不振等。

腹水

腹部膨隆、胀大,甚至自己可以听到“荡水声”。

肝性脑病

肝功能衰竭患者晚期可出现肝性脑病,患者主要表现为意识障碍、行为失常和昏迷,预后差。

脑水肿

脑水肿是急性肝功能衰竭最常见的并发症,患者颅内压增高导致脑疝,是急性肝功能衰竭首位的死亡原因。

肝肾综合征

肝肾综合征是指在严重肝病时发生的功能性急性肾功能衰竭,临床上病情呈进行性发展。一旦发生,治疗困难,存活率很低。

患者出现容易疲劳、食欲减退、皮肤和眼睛发黄等症状,应及时到消化内科或肝病科就医,通过凝血酶原时间测定、肝肾功能等检查确诊。本病需要与胆道梗阻以及胆汁淤积性肝炎进行鉴别。

患者出现乏力、厌油厌食、恶心呕吐、尿色或皮肤发黄等症状时,需要及时就医。

患者出现意识混乱、嗜睡等症状,需要立即就医。

患者可前往肝病科或者消化内科就诊。

因为什么来就诊的?

目前有什么症状?(如乏力、厌油厌食、恶心、呕吐)

症状出现多久了?

是否以下症状?(嗜睡、少尿、无尿等症状)

既往有无其他的病史?

凝血酶原时间测定

此项检查为正确反映损害肝脏严重程度最有价值的指标之一,有助于早期诊断。

肝功能检查

可明确肝脏受损程度,发生严重肝损害时血清胆碱脂酶明显降低。胆红素逐渐升高而谷丙转氨酶下降,

肾功能检查

可出现血尿素氮和(或)血肌酐升高。

氨基酸测定

包括尿氨基酸总量及血清氨基酸分析。由于几乎所有氨基酸均在肝内代谢,由肝细胞合成人体必需的蛋白质,当严重肝损害时,氨基酸不能被利用而引起代谢障碍及平衡失调,尿氨基酸总量明显增加,血清中芳香族氨基酸增高。

肝炎病毒标志物检查

主要是检查肝衰竭的病因,包括甲、乙、丙、丁、戊型病毒血清学标志物。

肝功能衰竭的临床诊断需要依据病史、临床症状和辅助检查等综合分析而确定。

急性肝功能衰竭

急性起病,在2周内出现以下表现:

极度乏力,并有明显厌食、腹胀、频繁恶心、呕吐等严重消化道症状和(或)腹水;

短期内黄疸进行性加深(血清总胆红素>171μmol/L或每日上升≥17μmol/L);

出血倾向明显,PTA<40%,且排除其他原因;

有不同程度的肝性脑病(A型);

肝脏进行性缩小。

亚急性肝功能衰竭

急性起病,在15日至24周出现以上急性肝功能衰竭的主要临床表现。

慢性肝功能衰竭

有腹水或其他门脉高压表现;

肝性脑病(C型);

血清总胆红素>51.3µmol/L,白蛋白<30g/L;

有凝血功能障碍。

胆道梗阻

胆道梗阻一般黄疸深,但肝功能损害较轻,丙氨酸氨基转移酶上升幅度较小,常伴有发热、腹痛、肝脏体积增大等特点。通过肝功能检查可以鉴别。

胆汁淤积性肝炎

胆汁淤积性肝炎发生时由于黄疸较重,易误诊为肝功能衰竭,但该病对凝血功能影响较小,消化道症状相对较轻。患者有明显的皮肤瘙痒、粪便颜色变浅等症状,但极少出现肝性脑病、出血及腹腔积液。通过典型症状以及肝功能检查、凝血酶原时间检查可以鉴别。

肝功能衰竭需要长期持续性治疗,可通过一般治疗、病因治疗以及综合治疗改善。如治疗效果不佳,可针对中晚期肝功能衰竭患者进行肝移植治疗。

患者尽量卧床休息,减少体力消耗,减轻肝脏负担。

加强监护,评估神经状态。

监测血压、心率、呼吸、血氧饱和度,定期监测腹部彩超、肺部CT等影像检查,进行血气分析监测。

注意纠正水电解质及酸碱平衡紊乱。

病毒性肝炎

建议进行抗病毒治疗,可使用核苷酸类药物,如恩替卡韦、替诺福韦、阿德福韦酯。

药物性肝损伤

因药物所致急性肝衰竭,应停用所有可疑药物。

妊娠期脂肪肝

建议立即终止妊娠,如果终止妊娠后病情仍继续进展,需考虑人工肝和肝移植治疗。

肝豆状核变性

可采用血浆置换、血液滤过以及血液净化方法组合的人工肝支持治疗,可在较短时间内改善病情。

核苷酸类药物

如恩替卡韦、替诺福韦、阿德福韦酯,可治疗病毒性肝炎。

胸腺素制剂

为调节肝功能衰竭患者机体的免疫功能,可使用胸腺素α1等免疫调节剂。

促肝细胞生长素和前列腺素E1

控制肝细胞坏死,促进肝细胞再生,可选用促肝细胞生长素和前列腺素E1等药物。

肠道微生态调节剂

使用乳果糖或拉克替醇,酌情选用改善微循环药物,抗氧化剂如还原型谷胱甘肽和N-乙酰半胱胺酸等治疗。

肾上腺糖皮质激素

目前对于肾上腺糖皮质激素在肝功能衰竭治疗中的应用尚存在争议。对于急性肝功能衰竭早期,病情发展迅速的患者,可酌情使用肾上腺糖皮质激素治疗。

肝移植

是治疗中晚期肝功能衰竭最有效的方式之一,适用于其他治疗效果不理想的患者。

患者肝脏功能衰竭,合成营养的功能严重损伤,可进行肠内营养,包括高碳水化合物、低脂、适量蛋白饮食。进食不足者每日静脉补给热量、液体、维生素及微量元素,推荐夜间加餐补充能量。严重者可补充白蛋白或新鲜血浆,必要时补充凝血因,纠正低蛋白血症。

人工肝支持治疗

人工肝支持系统分为非生物型、生物型和混合型三种,应用最多的是非生物型人工肝,是肝衰竭的有效治疗方法之一。通过一个体外装置,清除体内有害物质,补充必需物质,改善内环境。可暂时替代肝脏的部分功能,为肝功能恢复或肝移植创造条件。适用于早、中期肝衰竭,凝血酶原活动度介于20%~40%的患者;晚期肝衰竭患者也可进行治疗,但并发症多见、治疗风险大;也适用于肝衰竭发展至终末期肝病,在肝移植术前等待肝源、肝移植术后排异反应或移植肝无功能期。

肝功能衰竭一般预后较差,积极治疗也只能控制病情或延缓疾病进展,具体生存时间要根据病情变化决定。同时本病需要根据病情严重程度,遵医嘱定期复查。

一旦出现肝功能衰竭,肝功能很难逆转,积极治疗后可控制病情或延缓疾病进展。

肝功能衰竭患者存活时间视病情变化而定。

患者应该遵医嘱定期检查肝功能。

目前对于肝功能衰竭患者暂无针对性饮食宜忌,需要注意高糖、低脂、适当蛋白(25g/d)饮食,少食多餐,以免因疾病消耗出现营养不良。另外,尽量进食易消化食物,戒烟、戒酒。对于腹水患者,应注意低盐饮食。

患者需要绝对卧床休息,减少体力消耗。

对于肝功能衰竭患者,注意保持每日排便通畅,家属要记录大小便情况,并及时告诉医护人员。

肝性脑病不能配合进食的患者,可安排鼻饲。

对于消化道出血的患者,家属应该严格执行医护给予的禁食水安排,并记录24小时尿量变化。

肝功能衰竭患者一般都会住院治疗,接受医护人员的专业护理。家属应按医护安排,监测患者每日进食水量、大小便情况及24小时尿量。

肝功能衰竭的病因较多,主要是积极防治病毒感染,尽量避免服用肝毒性药物。还要保持健康规律的生活方式,避免饮酒等,这些可在一定程度上减少本病的发生。

肝炎患者应积极治疗,定期检查肝功能,避免进展到肝功能衰竭。

及时接种肝炎疫苗。

若出现病毒性肝炎暴露风险,及时就医进行早期干预。

若已经患有肝脏疾病,遵循药物说明,听从医生医嘱服药。

健康规律的饮食习惯及生活方式,戒烟、戒酒,对于已有肝脏疾病的患者应严格忌酒。

避免自行服用药物,尤其是肝毒性药物。

避免接触化学毒物,相关工作人员注意防护,减少呼吸道、皮肤毒物吸收。

4015点赞

参考文献

[1]葛均波,徐永健.内科学[M].第9版北京:人民卫生出版社,2018.

[2]中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组,中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组,李兰娟. 肝衰竭诊治指南(2018年版)[J].现代医药卫生,2018,34(24):159-166.

[3]王宇明,陈耀凯.肝衰竭/重型肝炎研究进展[J].临床内科杂志,2002.