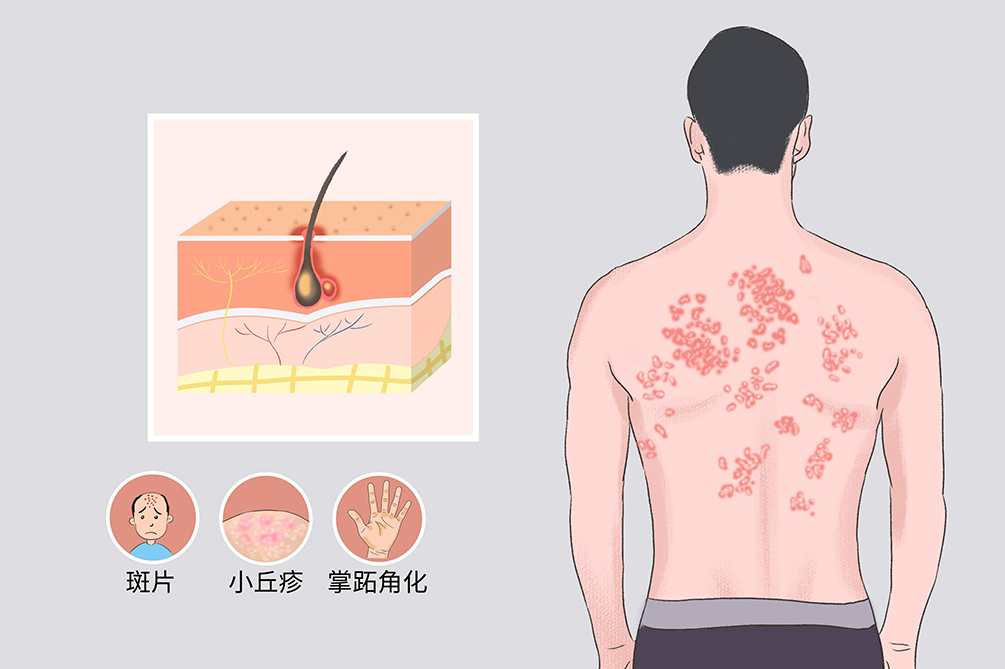

毛发红糠疹又称毛发糠疹、红苔藓,由Devergie在1857年首次报道,是一种少见的发生于毛囊口处的慢性鳞屑性炎症性皮肤病。特征性损害为皮肤鳞屑性红斑,之后出现成群毛囊性小丘疹,往往同时伴有掌跖角化,病情严重者可发展为脱屑性红皮病。其病因尚不明确,本病具有遗传性和获得性两种类型,遗传性常在儿童期发病,为常染色体显性遗传;获得性可在任何年龄发病,常出现于成人时期。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Pityriasisi rubra pilaris,PRP

- 疾病别称:

- 毛发糠疹、尖锐红苔藓

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 具有遗传相关性

- 并发疾病:

- 痤疮、汗腺炎

- 治疗周期:

- 2~8个月

- 临床症状:

- 黄红色鳞屑性斑片、毛囊性小丘疹、掌跖角化

- 好发人群:

- 内分泌功能异常者、维生素缺乏者

- 常用药物:

- 维A酸类、维生素E、甲氨蝶呤

- 常用检查:

- 组织病理学检查

目前毛发红糠疹可以分为六种临床类型:

经典成人型

最常见,占所有病例的50%以上。

不典型成人型

少见,约占所有病例的5%,临床表现不典型,在某些部位出现显著的毛囊角化性丘疹,而在其他部位,尤其是小腿处,可见层片状鳞屑,常有湿疹样变,本型很少发展为红皮病。

经典幼年型

约占所有病例的10%,临床表现同经典成人型,多发生于5~10岁儿童,多出现在急性感染之后,一到两周后可自愈。

幼年局限型

约占所有病例的30%,出生后几年发病。皮损局限分布在肘、膝部位,为境界清楚的斑块,由红斑性毛囊角化性丘疹融合而成,少数可自愈。

不典型幼年型

患儿常在出生后不久或生后数年内发病,表现为红斑、角化过度及毛囊性角栓,可发展成红皮病。常有家族史,很少能自愈。

HIV感染相关型

见于HIV感染患者或AIDS患者,常伴有严重的聚合性痤疮。

毛发红糠疹是一种慢性鳞屑性、炎症性皮肤病,病因尚不明确,本病具有遗传性和获得性两种类型,遗传性常在儿童期发病,为常染色体显性遗传;获得性可在任何年龄发病,常出现于成人时期。另外,本病可在特异性自身免疫性疾病、内分泌功能紊乱及恶性肿瘤患者中发生。

遗传因素

大多数毛发红糠疹是散发,有家族史的则极少,由传染性病原体触发该病的遗传易感性可能在其发病机理中起一定作用。

角化功能障碍

毛发红糠疹存在表皮增殖过度。毛发红糠疹皮损中角蛋白1 (K1)和角蛋白10 (K10)的表达水平比正常表皮中增高,推测K1/K10的表达增多可能是毛发红糠疹表皮增殖过度和角化障碍的原因之一,K1、K10的异常表达在毛发红糠疹发病中有一定的作用。

内分泌功能障碍和维生素缺乏

比如自身免疫性甲状腺功能减退症相关的毛发红糠疹、极高浓度甲状旁腺激素的毛发红糠疹。

恶性肿瘤

与毛发红糠疹相关的恶性肿瘤还包括结肠癌、肾细胞癌、支气管肺癌与无原发性诊断的转移性腺癌、肝癌、Merkel细胞癌(柱状癌)及多发性皮肤鳞状细胞癌等。

感染

部分毛发红糠疹患者发病与感染有关联,如单纯疱疹病毒、水痘病毒、巨细胞病毒、细菌等,这些急性感染后的毛发红糠疹,大多具有无家族史、呈急性过程、前驱发烧和预后良好的特点。这些超抗原可能参与了毛发红糠疹的发展。

药物

药物也可能为毛发红糠疹的诱因,如辛伐他汀、伊马替尼、特拉匹韦、索拉非尼等。

毛发红糠疹的发病率为(1:50000)~(1:5000),男女发病无差异。人群中年龄分布呈双峰型(高峰是1~10岁和41~60岁)或三峰型(高峰为1~10岁、11~20岁和51~60岁)分布。虽然该病存在家族发病 ,但大多数病例是后天获得的。家族性毛发红糠疹患者绝大多数在出生时或1岁时发病,病情持续存在。

内分泌功能异常者

比如自身免疫性甲状腺功能减退症相关的毛发红糠疹、极高浓度甲状旁腺激素的毛发红糠疹。

维生素缺乏者

如维生素A缺乏、维生素D缺乏、维生素E缺乏等。

毛发红糠疹是一种慢性鳞屑性、炎症性皮肤病,特征性损害为皮肤鳞屑性红斑,之后出现成群毛囊性小丘疹,往往同时伴有掌跖角化过度及瘙痒,病情严重者可发展为脱屑性红皮病。有的患者会并发痤疮、汗腺炎。

鳞屑性红斑

头皮上常先有灰白色糠秕样鳞屑,面部潮红,有干性细薄糠秕状鳞屑,类似干性脂溢性皮炎。

毛囊性小丘疹

丘疹为粟粒大小,呈棕红色或正常肤色,顶端有一个尖锐角质小栓。中央常贯穿一根萎缩的毳毛或头发,往往折断成为很小的黑点,这种特征性丘疹好发于四肢伸侧、躯干、颈旁和臀部,特别在手指的第一和第二指节的背面最为清楚,具有诊断意义。

掌跖角化过度

表现为鳞屑性红斑、干裂、角质增厚,指(趾)甲呈暗灰色、粗糙、增厚、脆裂及形成纵嵴。

本病自觉症状有程度不等的瘙痒、干燥及灼热感,发展至红皮病时可出现全身症状,如畏寒、发热、全身倦怠等。

痤疮

HIV感染(艾滋病)患者或AIDS患者伴发毛发红糠疹时,常伴有严重的聚合性痤疮。

汗腺炎

与大汗腺感染的慢性炎症有关。

红皮病

病情严重时可以发展至红皮病,泛发全身,多见于成年患者,但多数患者最后可痊愈。

若患者无明显诱因出现黄红色鳞屑性斑片或斑块、毛囊性小丘疹、掌跖角化,应及时到皮肤性病科就医,并作相关检查明确诊断,但需要与银屑病、扁平苔癣、脂溢性皮炎等疾病进行鉴别。

若患者皮损为鳞屑状红色斑块、角化性毛囊性丘疹,高度怀疑本病者应及时就医,寻求医生帮助。

若已确诊为毛发红糠疹,治疗期间或治疗后,类似皮损增多,怀疑复发者,应及时就医。

本病的患者应该就诊于皮肤性病科。

因为什么来就诊的?

以前有没有出现过类似皮损?

观察皮损特点、皮损部位、性质、形态以及多发还是单发?

是否有以下症状?(如瘙痒、疼痛、灼热感、畏寒、发热、全身倦怠等症状)

既往有无其他的病史?有无家族史?

组织病理学检查

提示示角化过度和毛囊角栓,可帮助明确诊断。

皮肤镜、皮肤CT等检查

对于疾病的诊断有辅助作用。

根据患者的病史,皮损特点,自觉症状结合组织病理学检查确诊。通过组织病理学检查可以发现表皮毛囊扩张,角化过度,同时发现颗粒层增厚,有不同程度的围管性淋巴细胞浸润,此时可以诊断为毛发红糠疹。

根据特征性棕红色毛囊角化性丘疹、黄红色鳞屑性斑块、头皮脂溢性皮炎样表现和掌跖角化过度等特点进行诊断,但需与下列疾病进行鉴别:

银屑病

皮损为鳞屑性斑丘疹,斑块,刮去鳞屑后有薄膜现象及点状出血,有特征性的组织病理学表现,可与毛发红糠疹鉴别。

脂溢性皮炎

早期毛发红糠疹,皮疹仅发生在头皮时类似脂溢性皮炎,但后期毛发红糠疹可出现毛囊角化性丘疹及掌跖角化过度等皮损。

湿疹

皮损呈多形性,有渗出倾向,慢性皮损以苔藓化为主,表面可有鳞屑,但一般无毛囊性角化性丘疹,而毛发红糠疹可出现毛囊角化性丘。

毛发红糠疹是一种慢性鳞屑性、炎症性皮肤病,病因尚不明确,治疗上尚无针对性的病因学疗法。毛发红糠疹对患者的生活质量产生明显的影响,然而临床治疗比较棘手。一线治疗药物是口服维A酸、外用糖皮质激素软膏和保湿剂。

口服药

维A酸类

为治疗首选药物。可用异维A酸和阿维A酸口服;系统性应用时,应注意检测甘油三酯、胆固醇及肝功能;致畸和骨变化可能是其副作用。育龄期妇女应避免使用。

维生素

包括维生素A、维生素D、维生素E,使用大剂量维生素A时,应检测血脂和肝功能检查。维生素E可增加维A酸的治疗效果,减少其不良反应。

甲氨蝶呤

如对维A酸类药物治疗反应差,可选用甲氨蝶呤,同时服用叶酸。由于甲氨蝶呤有很多的副作用,因此必须对患者仔细随访,包括肝毒性、骨髓抑制、致畸性和精子生成缺陷。有文献报道与维A酸类药物联合治疗有不同程度的疗效,但是应该密切注意中毒性肝炎的风险。

糖皮质激素

继发红皮病者可酌情短期应用,但停药后易反复。

外用药

润肤剂、维A酸、维生素D3衍生物及糖皮质激素等。

本病一般无需手术治疗。

生物制剂

如肿瘤坏死因子α拮抗剂。

物理治疗

如糠浴、淀粉浴、矿泉浴、NB-UVB照射等可单独或联合维A酸应用。

除了非典型的毛发红糠疹患者,本病可自行消退,多数患者3~5年内可痊愈。若患者接受免疫抑制剂和维甲酸药物治疗时,应先复查肝功能及血白细胞计数,服药期间应定期复查,及时减量或停药,治疗后仍需定期随访。

儿童患者以外用药物为主,同时典型幼年型毛发红糠疹通常预后良好,除了非典型的毛发红糠疹患者,多数3~5年内可痊愈。

本病不影响自然寿命。

毛发红糠疹患者日常生活中的饮食调理以促进患者症状减轻并消退,注意膳食均衡,合理营养物质分配,饮食上建议选择富含维生素的食物、多食新鲜蔬菜瓜果及蛋奶类食物,忌食辛辣刺激类食物。

宜多吃富含维生素的新鲜蔬菜,如菠菜、油菜、胡萝卜、白菜等含维生素C较高的蔬菜等。

多食用优质蛋白质食物,如牛奶、鸡蛋、鱼类、家禽等。

忌辛辣刺激性食物,如生姜、生蒜、辣椒、酒类饮品等。

应少食羊肉等热量较大的食物。

少食海鲜类食物,如鱼、虾、蟹等。

毛发红糠疹患者的日常护理主要是改变生活习惯、加强皮肤防护、避免感染及局部皮肤的搔抓刺激,保持良好的心态,接受专业医生的建议。

接受免疫抑制剂和维甲酸药物治疗时,服药期间应定期复查,及时减量或停药。

保持皮肤清洁卫生,尤其是病情严重发展至红皮病时,避免出现感染。

瘙痒的管理,避免挤压或搔抓。

养成良好的生活习惯卫生。

毛发红糠疹的病因尚不明确,尚无针对性的预防措施。但建立良好的生活习惯对预防疾病发生,或避免疾病进一步加重有益处,建议如下:

养成良好的生活方式,作息规律、健康饮食、心情愉悦及适当运动锻炼。

平常生活中多注意一些饮食忌口,多吃富含维生素的新鲜水果及蔬菜。

加强皮肤防护,注意避免外伤、感染等。

4457点赞

参考文献

[1]张学军,涂平主编.皮肤性病学.第1版[M].人民卫生出版社,2014:229-232.

[2]张琼予,王梓旭,何黎.幼年型毛发红糠疹误诊1例[J].中国皮肤性病学杂志,2020,34(03):358-359.

[3]张韫斓,李邻峰,禚风麟,魏爱华,杨秀敏.合并自身免疫性甲状腺功能减退的毛发红糠疹1例分析[J].中国临床医生杂志,2019,47(11):1385-1386.

[4]曾磊,黎影,王培光.毛发红糠疹研究进展[J].中国麻风皮肤病杂志,2016,32(07):442-445.

[5]王大虎,王爱学,张晓光等.角蛋白1和角蛋白10在毛发红糠疹中的表达及意义[J].临床皮肤科杂志,2014,43(01):16-18.