多发性内分泌肿瘤综合征是一种累及多种内分泌器官的常染色体显性遗传的遗传性肿瘤综合征,临床表现多样,两个或两个以上的内分泌腺体同时或先后发生功能性肿瘤,引起相应激素过剩的临床症候群。多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型的特征是主要累及甲状旁腺、垂体、胰腺等内分泌组织的多灶性内分泌肿瘤,其中90%患者合并甲状旁腺亢进,2/3患者合并胰肠的神经内分泌肿瘤,40%患者可出现垂体腺瘤,肾上腺皮质疾病占20%~40%,常为双侧增生性、无功能病变。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、内分泌科、外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Multiple endocrine neoplasia type-1

- 疾病别称:

- 沃纳综合征

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 肾结石、病理性骨折、消化性溃疡、穿孔

- 治疗周期:

- 1~6个月,必要时需长期间歇治疗

- 临床症状:

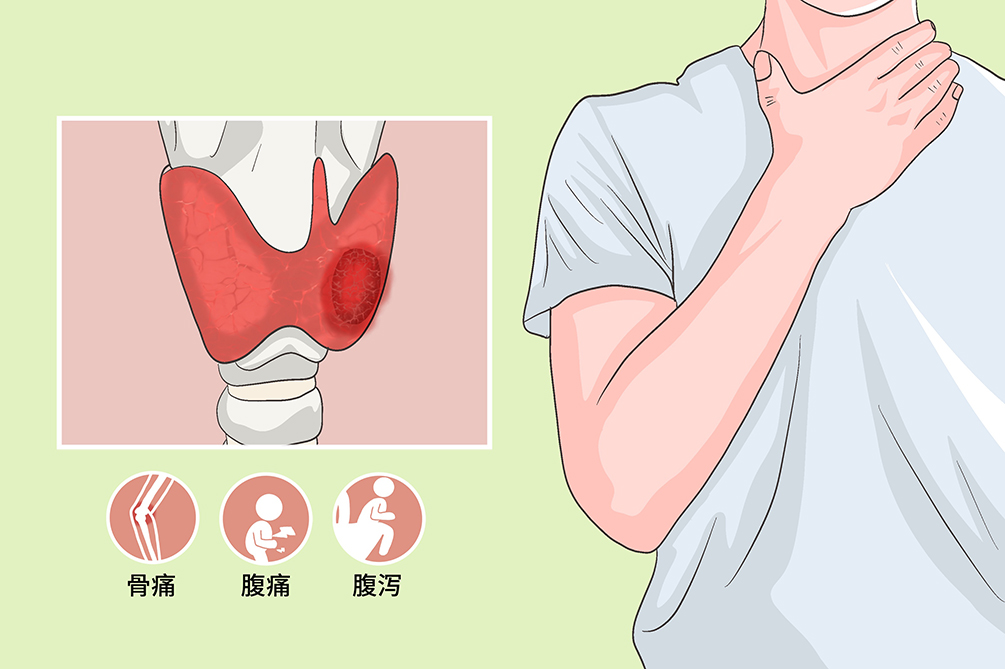

- 骨痛、腹痛、腹泻、低血糖、骨质疏松、肥胖、头痛

- 好发人群:

- 有多发性内分泌肿瘤遗传病史者

- 常用药物:

- 雷尼替丁、溴隐亭、二氮嗪

- 常用检查:

- 核磁共振、ECT检查、DNA限制段长度多形分析遗传筛选

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型的发病主要是由于常染色体显性遗传,多为家族性遗传,可累及多种内分泌器官。

胚系多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型主要由基因突变所致,与11号染色体长臂(11q13)上的一个基因发生突变有关。这一基因含有10个外显子,属抑瘤基因,在遗传方式上属常染色体显性遗传,而在肿瘤的发生机制上却是隐性的,需两个等位基因均发生突变。

国外文献报道发病率为1/20000~1/50000,国内有数家单位报道几十例,总数近百例。

家族中有此类疾病患者好发本病。

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型的临床表现纷繁复杂,临床表现差异大,应警惕病人及亲属中有无肾结石、消化性溃疡、低血糖、骨质疏松、泌乳、肥胖、肢端肥大等症状及体征。

甲状旁腺功能亢进症

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型的症状和体征取决于累及患者肿瘤的类型,甲状旁腺是多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型中最主要的受累腺体,故甲状旁腺功能亢进症亦为常见症状,但早期长时间亦无临床症状。由于甲状旁腺增生或腺瘤,使甲状旁腺激素分泌增多,产生骨代谢障碍,出现骨痛、病理性骨折。血钙增高可致肌无力、疲乏、便秘、恶心和呕吐,甚至因高钙血症而产生神经、精神症状。

胰岛细胞瘤

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型中第二位受累腺体为胰腺。胰岛细胞瘤占患者30%~75%,其中约40%肿瘤来自β细胞,分泌胰岛素,有空腹低血糖。约60%病例,胰岛肿瘤来自非β细胞。大于50%多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型患者有消化性溃疡,多数患者溃疡呈多发性,部位不典型,出血、穿孔和梗阻发生率相应高。

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型综合征患者50%~60%有垂体肿瘤,其中约25%分泌生长激素或生长激素和催乳激素,受累患者可能出现闭经、泌乳、肢端肥大症或库欣综合征,临床上与散发性类型没有区别。

尿钙排泄增加可引起泌尿道结石和肾功能损害,表现为肾绞痛、多尿和多饮等。

肿瘤局部扩张可致视力损害和头痛以及垂体功能减退。

严重的低血糖导致患者昏迷,腹泻导致患者电解质紊乱、酸解平衡紊乱等。

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型患者就医原则上应是尽早就医,对于家族中有多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型遗传史或其他神经内分泌肿瘤的病史的患者,均应尽早进行基因检测以及其他的辅助检查,如甲状腺的超声及胰腺、垂体的核磁检查。

对于未发病患者,确定有家族遗传史患者应尽早于医院行基因检测,并完善核磁、超声等相关检查。

已发病患者,应尽快就诊于当地医院,积极给予对症支持治疗,避免出现严重并发症,病情稳定尽早行手术治疗。

患者生命体征平稳可优先考虑肿瘤科、内分泌科,如果生命体征不稳定应去急诊科。

患者出现肾绞痛或者已确定为肾上腺肿瘤应就诊于泌尿外科,如已经确诊并发现胰腺、胃肠肿瘤应尽快于胃肠外科就诊,垂体肿瘤于神经外科就诊,甲状旁腺肿瘤就诊于腺体外科。

目前有什么症状?(如最近有无正常活动后出现的骨折,有无便秘、腹泻、腹痛、恶心、呕吐,突发的高血压或突发的低血压?有无头痛、头晕?)

家族中有无类似症状的亲属?

是否于其他医院进行过治疗,效果如何?

有无乏力,近半年来有无消瘦?

既往有什么病史?

DNA限制段长度多形分析遗传筛选

约85%患者可检测出MWN-1基因突变,对临床怀疑以及临床诊断均应进行多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型基因测序。

垂体CT、甲状腺、肾上腺超声或MRI

CT和超声可以检出10%最大直径<1cm的肿瘤,对>3cm肿瘤检出率为100%。MRI对原发性肿瘤检出率仅为50%,转移瘤检出率为80%。

ECT检查

对于小病灶检出方面具有明显的优势。

其他检查

检测血清钙、完整甲状旁腺激素、胃泌素和催乳素。

有两个或更多的下列体征,即可确诊为多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型:

原发性甲状旁腺功能亢进症伴多腺体增生和(或)肿瘤,或复发性甲状旁腺功能亢进。

十二指肠和(或)胰腺内分泌肿瘤:功能性(胃泌素瘤、胰岛素瘤、高血糖素瘤)和无功能性或多分泌肿瘤,并已用免疫组化方法证实,胃的肠嗜铬样肿瘤。

垂体前叶瘤,功能性(生长激素肿瘤或肢端肥大症、泌乳素瘤)和无功能性或多分泌(生长激素、泌乳激素、黄体生成素-卵泡刺激素、促甲状腺激素)病变,已用免疫组化证实。

肾上腺皮质肿瘤,功能性和无功能性。

胸腺和(或)支气管内分泌肿瘤(前肠类癌)。

根据上述标准,伴多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型的一级亲属(父母、兄弟姐妹或后代)。

MEN-ⅡA型多发性内分泌瘤综合征

包括罕见的甲状腺癌(髓样癌)、嗜铬细胞瘤(大多为一种良性的肾上腺肿瘤)可以通过CT以及MRI检查进行鉴别排除。

MEN-ⅡB型多发性内分泌瘤综合征

是由甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤和神经瘤(神经增生)组成。一些患者无家族史,通过体格检查的特点以及辅助检查即可完成鉴别。

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型治疗是在个体化基础上的多学科综合治疗,治疗手段包括药物治疗、手术治疗、放射治疗、肽受体介导的放射性核素治疗。该病治疗时主要以手术治疗为主,其他治疗为辅。

胰岛素瘤可应用二氮嗪、维拉帕米、苯妥英控制胰岛素的分泌。

功能性垂体瘤根据患者具体情况应用奥曲肤、溴隐亭等药物进行治疗。

胃泌素分泌过多可应用西咪替丁、雷尼替丁等H2受体阻滞剂进行治疗,也可选用奥美拉唑等质子泵抑制剂予以治疗。

目前大多数学者认为肿瘤直径>1cm,应手术治疗,肿瘤直径越大恶变及转移的风险越高。无症状性高钙血症患者一般不需要手术切除甲状旁腺,但应随访并核实有无症状及并发症,采取及时处理。一旦出现临床症状,可行甲状旁腺全切除并将一个甲状旁腺切成片状埋藏于前臂肌内,高钙血症复发时可将埋入的甲状旁腺去除,随后长期给予维生素D。功能性垂体瘤依次为泌乳素瘤、生长激素瘤、ACTH瘤,尚有无功能性垂体瘤,可根据情况给予药物(溴隐亭、奥曲肤)、手术或放射治疗。

胃泌素瘤未转移者应予切除,不建议腹腔镜手术,以免出现淋巴结清扫不干净的风险。胰岛素瘤宜作手术治疗,药物二氮嗪未必有效。胰高糖素瘤常发生胰尾部,宜手术切除,已有转移者可用八肽生长抑素、链脲佐菌素,类似治疗适用于VIP(血管活性肠肽)瘤、类癌。

已转移肿瘤,不宜手术切除,可改用化疗,如5-氟尿嘧啶、链脲佐菌素,八肽生长抑素、γ干扰素等。

生物治疗

包括肿瘤坏死因子和生长抑素类似物,主要用于早期的治疗。肿瘤坏死因子可在一定程度上改善患者的症状和生物化学指标,但肿瘤缩小较少见(<10%)。

分子靶向

目前主要用于G3期的治疗,依维莫司已经在晚期胰腺肿瘤治疗中完成了Ⅲ期临床试验,结果证实能显著延长晚期患者的生存期。

多发性内分泌肿瘤综合征I型经过早期治疗,患者预后较好,但根据肿瘤的性质,术后仍有复发的风险。

本病能治愈,早期治疗患者有治愈的可能,手术后仍有复发的风险。

目前因病例数较少,尚无循证医学证据,积极治疗可以降低死亡风险,有一部分患者未进行手术治疗仍长期存活。

手术治疗后应每1~3个月复诊一次,如果长期复诊状况良好,可延长复诊时间。

在饮食方面要注意营养合理,食物尽量做到多样化,多吃高蛋白、富含维生素和微量元素、低动物脂肪、易消化的食物及新鲜水果、蔬菜,适当增加碳水化合物的摄入量。

合理饮食,三餐规律,禁食辛辣食物,避免对胃肠黏膜刺激。

有甲旁亢表现患者应低磷、低钾、优质蛋白饮食,避免应用动物内脏。

避免喝浓茶,避免熬夜,注意多休息,避免受凉,预防感冒的情况。

多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型患者在护理上应以饮食、日常活动上为主,避免严重并发症发生。

口服用药:了解质子泵抑制剂、生长抑素类药物、肾上腺阻断剂等药物的剂量、用法和不良反应。

劳逸结合,避免劳累、受凉,如有不适,及时就诊。

由于患者临床表现多种多样,有胰腺肿瘤患者应监测血糖,避免低血糖发生。有胃肠道肿瘤腹泻患者,应及时补充水及电解质,避免电解质紊乱及酸碱平衡紊乱。

由于该疾病为基因遗传病,对于高危人群,早期筛查极为重要,应积极进行。

对有家族史患者应尽早进行基因检查,必要时完善相关辅助检查。早期治疗对于疾病的治疗有益。

合理饮食,三餐规律,合理安排作息时间,避免熬夜劳累。

已有症状患者应积极就诊,多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型的先证者及其未受累的亲属,应筛查多发性内分泌肿瘤综合征Ⅰ型基因突变。

多发性内分泌肿瘤综合征突变基因携带者,推荐每年进行一次生化检查,毎3~5年进行一次影像学检查,以筛查肿瘤的发生。

4213点赞

参考文献

[1]陈曦,周光文.多发性神经内分泌肿瘤诊断和治疗[J].中国实用外科杂志,2014,000(006):559-562,569.

[2]周琴,李斌,汪泳.胃多发性神经内分泌肿瘤1例[J].中国肿瘤临床,2016,043(007):314-315.

[3]童安莉.多发性内分泌腺瘤病1型中胰腺神经内分泌肿瘤的诊治进展与展望[J].中华消化杂志,2019,39(8):525-527.

[4]吴肇汉,秦新裕.实用外科学[M].北京:人民卫生出版社,2017.