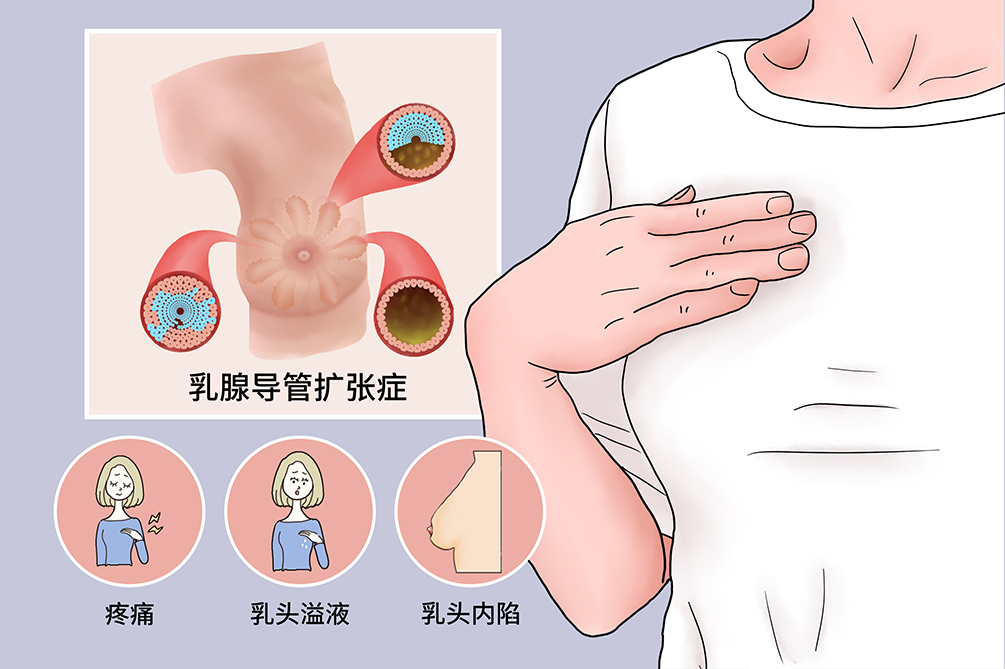

乳腺导管扩张症

乳腺导管扩张症也叫浆细胞性乳腺炎或闭塞性乳腺炎,是一种以非周期性乳房疼痛、乳头溢液、乳晕区肿块、乳头凹陷、非哺乳期乳房脓肿、乳头部瘘管为主要表现的良性乳房疾患。临床比较少见,其发病率约占同期乳腺疾病的1.41%~5.36%。因临床表现缺乏特异性,极易误诊误治。由于认识不清,常常误诊为乳腺炎、乳腺结核胡乳腺癌等疾病。此病多见于30~40岁的产期、非哺乳期女性,有时发生于绝经后老年女性。

- 就诊科室:

- 乳腺外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- mammary duct ectasia,MDE

- 疾病别称:

- 浆细胞性乳腺炎、闭塞性乳腺炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 月经不调、乳腺炎、乳头内陷

- 治疗周期:

- 长期间断治疗

- 临床症状:

- 非周期性乳房疼痛、乳腺肿块、乳头溢液

- 好发人群:

- 30~40岁的产期、非哺乳期女性患者

- 常用药物:

- 甲硝唑、他莫昔芬、泼尼松

- 常用检查:

- 乳腺B超、乳腺X线、乳管镜检查

乳腺导管扩张症可能是由于先天性疾病、哺乳问题、感染等问题引起的,多见于30~40岁的产期、非哺乳期女性。有时发生于绝经后的老年女性,内分泌功能失调、免疫力低下的人容易诱发。

乳腺导管扩张症的主要原因是局部导管或导管开口处的狭窄、阻塞,而导致分泌物引发此病。

先天性疾病,乳头内陷畸形或发育不良。

哺乳问题,哺乳期有乳汁潴留或哺乳困难。

感染,炎症、外伤及乳晕区手术等累及乳管。

乳房退行性变致乳管肌上皮细胞退化,而收缩无力。

异常激素刺激,正常情况下,女性血液中雌激素和泌乳素水平处于稳定变化的范围,并随着生理周期呈现规律波动。当血清中泌乳素水平异常增高时,可以刺激乳腺导管异常分泌,造成导管扩张,引起乳腺导管扩张症。

免疫力低下

容易导致机体抗病能力低下,导致炎症发生。

内分泌功能失调

内分泌功能紊乱是导致乳腺导管扩张的原因,卵巢功能紊乱会影响到雌性激素的分泌,女性体内雌性激素分泌增多作用于乳腺,刺激乳腺导管、小叶增生。

创伤

当患者乳腺部位受到创伤,如手术等,可导致该部位更易出现炎症反应,诱发或是加重乳腺导管扩张症。

吸烟

烟草中的某些物质,如尼古丁等,可导致乳腺导管上皮等出现异常,更易诱发各种疾病。

药物影响

长期服用避孕药等,可导致体内激素紊乱,诱发或是加重疾病。

乳腺导管扩张症在临床比较少见,其发病率约占同期乳腺疾病的1.41%~5.36%。此病多见于30~40岁的产期、非哺乳期女性,有时发生于绝经后老年女性。

乳腺导管扩张症多见于30~40岁的产期、非哺乳期女性,有时发生于绝经后老年女性。

乳腺导管扩张症是一种女性疾病,常常出现非周期性乳房疼痛、乳头溢液、乳晕区肿块、乳头凹陷、非哺乳期乳房脓肿、乳头部瘘管为主要表现的良性乳房疾患。如果不能做到及时发现、及时治疗,将严重危害女性的健康,可能会出现月经不调、乳腺炎、乳头内陷等并发症。

乳头溢液,此期表现为乳头溢液,多为淡黄色、棕色或血性,有时挤压乳房后可见分泌稠脓样物质,与乳管内分泌物潴留有关。

乳房肿块,多在乳头、乳晕旁,急性期肿块较大,边界欠清,可伴有肿痛及压痛,至亚急性及慢性期,肿块持续缩小形成硬结。

急性期可出现同侧腋窝淋巴结肿大伴压痛,质软不融合,随病程进展逐渐缩小或消退。

乳头内陷,由于乳头导管纤维增生及炎性反应可导致乳管缩短,乳头内陷。病情反复发作,乳房皮肤可以增厚,部分病例可出现皮肤橘皮样改变。

脓肿形成,部分病例可随病程发展形成脓肿,大小不等,肿块表面皮肤红肿并有压痛,有时按脓肿切开后常不易愈合,破溃后形成经久不愈的通向乳头部的瘘管。病程较长,最长可达十余年,抗生素治疗无效。

部分患者可出现全身炎症反应,出现寒战、高热等症状。

月经不调

乳腺导管扩张症常伴随经期后延、经痛加剧、经量少、身倦无力、腰酸肢冷、小腹畏冷等症,日久失治者,少数可发生乳腺癌变。

乳腺炎

有乳头内陷或畸形的患者,由于乳腺导管开口被分泌物阻塞,引起导管扩张,积聚物刺激管壁,造成管壁破坏,乳腺腺体组织出现炎症,导致乳腺炎的发生。

乳头内陷

乳晕下硬结吸收后也可见乳头内陷或偏移等,病情持续进展可发展为乳腺炎,表现为乳房触摸变硬,有肿块感。

患者出现乳房溢液、乳腺肿块、脓肿、皮肤破溃时,需要及时到乳腺外科、皮肤科就诊。通过脱落细胞学或针吸细胞学检查、乳腺超声检查、乳腺X线摄影等可确诊。乳腺导管扩张症需要与乳腺癌、乳腺炎相鉴别。

患者早期发现乳房溢液、乳腺肿块时,应立即就医。

体检时可见扩张的乳腺导管和囊肿,如果形成脓肿,穿刺拙脓行病理学检査可见大量浆细胞及坏死物,需要及时就医。

若患者出现乳头溢液,或是感到乳腺有肿块,有红、刺痛等表现时,需到乳腺外科进行就诊。

乳头溢液有多久了?

除了乳头溢液还有什么症状?(如乳腺肿块、乳腺疼痛等)

乳房周围有肿块或是有疼痛感吗?

既往有无其他的乳腺病史?

之前有做过乳腺方面的手术吗?

乳腺超声检查

可探及乳晕区低回声肿块影,内部不均匀,无包膜,无恶性特征,导管呈囊状或串珠样扩张。

脱落细胞学或针吸细胞学检查

乳头溢液细胞学涂片检查是通过采集乳头溢液,制成细胞学涂片,经显微镜观察,了解病变的细胞学特征,如能找到瘤细胞则可明确诊断,阳性率较低但可重复进行,临床医生应客观分析涂片结果。对查体可摸到肿块的病例,可进行针吸细胞学检查。最后确诊还应以石蜡切片为准(组织学诊断),术中快速冰冻切片和术后石蜡切片病理学检查,是诊断该病的可靠依据。

乳腺X线摄影

乳腺疾病的最基本检查方法,对年轻女性患者不作为首选检查方法。显示乳晕区密度不均匀团块,其间夹杂有条状或蜂窝状、囊状透亮影,可出现粗颗粒圆形钙化,但有别于乳癌集束沙粒样钙化。但是对40岁以下、无明确乳腺癌高危因素或临床查体未见异常的妇女,不建议首先进行乳腺X线检查,妊娠期女性通常不进行乳腺X线摄影。

CT扫描

炎症早期显示乳晕区皮肤增厚,主乳管区软组织阴影,后期病变周围有类圆形小结节且结节间有桥样连接,为浆细胞样乳腺炎的特征征象。

纤维乳管内视镜检查

可见各级乳管扩张,管腔内充满棉絮样、网织样沉淀物或黄金样炎性结晶体,部分病例可见合并有乳管内乳头状瘤,该检查还可用于发现早期乳腺癌。

发病年龄较年轻(30~40岁多见)。

肿块伴有疼痛具有临床意义。

肿块多位于乳晕深部或乳晕边缘,呈条梭形或纺锤形,且与乳头有牵连。

由肿块远端向乳头方向按压,乳头有非血性积液排出,肿块随之缩小、软化。

乳管内视镜显示各级乳管扩张和炎性沉淀物,且能排除乳管内早期癌变。

经诊断性治疗,炎症消退、乳管疏通、肿块缩小软化者,多考虑浆细胞性乳腺炎。目前尚无一种辅助检查有确诊价值,确诊仍需术中快速冰冻病理检查。

乳腺癌

妇女以40~45岁为高发年龄,绝经后发病率继续上升,早期表现患侧乳房出现无痛、单发的小肿块,常是患者无意中发现而就医的主要症状。肿块质硬,表面不光滑,与周围组织分界不很清楚,在乳房内不易推动。随着肿瘤的增大,可引起乳房局部隆起,如累及Cooper韧带,可把肿块牵向肿块一侧。如癌块继续增大,皮下淋巴管被癌细胞堵塞,引起淋巴回流障碍,出现真皮水肿,皮肤呈桔皮样改变,进行病理学检查时,可明确发现癌细胞组织。而乳腺导管扩张症虽然也会出现乳腺部位的肿块,但是进行病理学检查时一般没有癌细胞组织,两者据此可以进行鉴别诊断。

乳腺炎

产后哺乳期女性常见的乳房急性化脓性疾病,好发于产后3~4周,以初产妇多见,局部皮肤红、肿、热、痛,出现较明显的硬结,触痛更加,同时病人可出现寒战、高热、头痛、无力、脉快等全身虚状。此时腋下可出现肿大的淋巴结,有触痛,化验血白细胞计数升高,严重时可合并败血症。而乳腺导管扩张症发生于非哺乳期女性患者,不会出现感染中毒症状,经诊断性抗炎治疗可能无效。

停经-泌乳综合征

多是由于垂体瘤导致的疾病,可出现乳头溢液、月经稀发等症状,进行B超等影像学检查时一般没有明显的变化,而乳腺导管扩张症进行B超等影像学检查时可见扩张的乳管,两者据此可以鉴别。

乳腺导管扩张症是女性的一种良性疾病,经过有效治疗可明显缓解或消失。因此向病人做好解释,消除恐惧心理可不治而愈。若疼痛明显,可酌情给与小剂量的镇静药或考虑其他药物治疗。乳腺导管扩张症症状加重时,需要手术治疗。

向患者做好解释工作,消除其思想顾虑和焦虑情绪。乳房护理避免挤压乳房,保持乳头清洁,如果乳腺炎症状严重,对乳房局部进行冷敷,以缓解疼痛。

治疗疗程一般为7~10天,其治疗方法有以下几点:

抗感染治疗

给予有效抗生素(联合甲硝唑)静脉滴注。

他莫昔芬

主要作用是抗雌激素,多用于症状严重,同时激素水平明显异常的患者,能达到缓解充血、水肿的效果。不良反应包括月经紊乱、恶心、呕吐以及肝、肾功能紊乱等。对本药物过敏、有深静脉血栓病史、白细胞减少的患者禁忌使用。

糖皮质激素

脓肿期患者乳房红、肿、热、痛症状非常严重时,医生会酌量使用,能迅速减轻炎症反应,常用药物有地塞米松、泼尼松等。

乳腺小叶切除术

本病主要的术式,适用于肿块较大,或超过乳晕区以外反复发作者,应切除病变所累及的整个乳腺小叶。手术开始前,可从病灶的远端向乳头方向轻轻按压肿块,观察乳头有无溢液,沿溢液导管注入亚甲蓝,使病变乳腺小叶着色,便于完整切除。此外,切面如有小导管少量点状牙膏样脂溢性溢液不影响疾病的治愈,乳头内陷者可加行乳头成形术。

病灶局部楔形切除术

对于肿块较小,仅位于乳晕区深部的年轻患者,可行病变乳管、肿块,连同周围部分乳腺组织楔形切除术。

乳房单纯切除术

肿块较大,累及多个乳腺小叶或与皮肤广泛粘连者,已有乳房形态改变,年龄较大者,在征得患者的同意后,可行乳房切除术。

脓肿切开引流术

对于已经形成乳房脓肿者,可先行脓肿切开引流,待炎症完全消退后再行病变小叶切除术。

慢性窦道及瘘管切除术

对于久治不愈的慢性窦道及瘘管,应行窦道、瘘管及病变组织全部切除术。

局部理疗,用红外线乳腺治疗仪,促进炎症消退。对于肿块和肿瘤难以鉴别者,不建议采用局部理疗和按摩,以免发生肿瘤细胞扩散。

乳管冲洗。

乳腺导管扩张症为常见的乳腺良性病变,积极有效的治疗不会明显影响患者的预后,建议密切随访,如果出现不适,及时就医。

乳腺导管扩张症治愈率高,但复发率高。

乳腺导管扩张症通过积极有效治疗,一般不会影响自然寿命。

乳腺导管扩张症没有症状者,可半年复查乳腺B超,若发现乳房疼痛、乳房肿块,可随时复查。

乳腺导管扩张症患者的饮食护理以促进症状减轻并消退,合理、均衡的分配各种营养物质,合理控制总热量,合理分配餐次,忌食辛辣食物,慎食肥甘油腻之品为主要原则。

饮食应注意减少高蛋白和高雌激素食物、药物的摄入,如雌激素喂养的鸡、羊肉、海鲜、雪蛤、蜂王浆、花粉、避孕药、羊胎素等。

肥胖者,少吃油类食物,炒菜多用植物油,少吃动物内脏。

有乳腺炎症状者,禁止吃辛辣刺激食物。

戒烟限酒。

因乳腺导管扩张症是自限性疾病,同时该病有恶变倾向,所以应强调重视该疾病,同时还应该注意患者的心理动态变化,适当进行锻炼,禁烟酒,增强机体免疫力。

向患者及其家属及时宣教,若婴儿出生后发现有乳头凹陷,应及时予以提拉纠正。

鼓励患者保持乳头清洁干燥。

向患者进行卫生知识宣教,合理安排患者生活,使患者对疾病正确认识,树立战胜疾病的信心。

乳腺导管扩张症手术后,患者定期在门诊换药,预防伤口感染。

乳腺导管扩张症与长期乳头凹陷、生活压力、内分泌紊乱有关,日常生活中推荐乳腺自我检查结合定期体检。乳腺自检发现乳腺头痛、乳头溢液、结节等乳腺异常,应及时就诊。

年龄>40岁,且乳腺无任何不适的中老年女性,应每年进行一次乳腺查体,包括乳腺X线检查、乳腺B超。

对于发现乳房胀痛、乳腺肿块、乳头溢液的患者,应尽早进行门诊复查,同时注意观察乳头溢液的性状,若发生改变应及时就医。

婴儿出生后,若发现有乳头凹陷,应及时予以提拉乳头进行纠正。

乳腺自查,应每月1次,最佳时间应选择在月经过后或两次月经中间,此时乳腺比较松软、无胀痛,容易发现异常,对已停经的妇女可选择每月固定的时间进行自查。

休息,适当进行户外活动,逐渐增加活动量,放松心情,调整生活习惯,提高机体免疫力。

避免穿过紧内衣,以免乳头受到压迫而凹陷,睡眠时不要取俯卧位。

经常保持乳头清洁,清除分泌物,避免异物阻塞乳管。

发病后应积极治疗,形成瘘管后及时手术,以防止病变范围扩大、病情加重。

4399点赞

参考文献

[1]刘运江.乳腺疾病诊疗规范[M].人卫出版社,2015:125.

[2]刘印钦.乳腺导管扩张症18例临床分析[J].浙江创伤外科,2008,013(003):247-248.