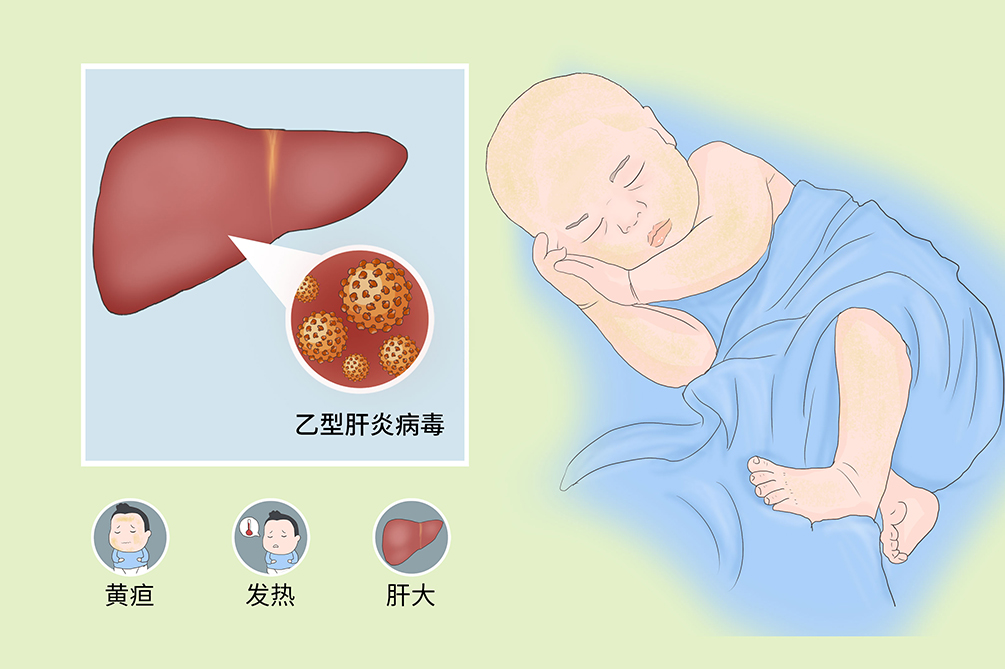

新生儿乙型肝炎

新生儿乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的以肝脏损害为主的传染病,主要是通过母婴垂直传播和水平传播导致感染,一般无明显症状,部分可表现为黄疸、发热、肝大、食欲欠佳等症状,大部分发展成慢性肝炎,儿童慢性乙型肝炎耐受者可暂不予抗病毒治疗,定期监测肝功能及乙肝病毒学指标,必要时予以抗病毒、保肝治疗。

- 就诊科室:

- 新生儿科、儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- neonatal hepatitis B infection

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肝硬化、肝性脑病、慢性乙型脑炎、肝功能衰竭

- 治疗周期:

- 数月到数年不等

- 临床症状:

- 黄疸、发热、肝大、食欲欠佳

- 好发人群:

- 母亲为乙型肝炎的新生儿

- 常用药物:

- 干扰素、胸腺素、乙肝疫苗、高效价免疫球蛋白

- 常用检查:

- 肝功能检查、乙肝血清标记物检查、彩超检查

急性乙型肝炎

多发生于抗病毒免疫功能健全的个体,有足够的干扰素可使病毒清除,感染终止,病情呈自限性,80%可自限恢复,表现为多数无发热,有或无黄疸,伴有肝功能损害,病程一般在2~4个月。

慢性乙型肝炎

少部分急性乙型肝炎病程迁延超过6个月以上者为慢性肝炎,多见症状较轻,无黄疸或轻微黄疸,肝脏轻度肿大,肝功能异常,无肝外多脏器损害。

新生儿乙型肝炎的病因是乙型肝炎病毒感染,与乙肝表面抗原阳性的母亲通过母婴垂直传播和水平传播有关,极少数新生儿通过输注血液制品而感染乙型肝炎病毒,好发于母亲为乙型肝炎患者或乙肝病毒携带者的新生儿。

新生儿乙型肝炎主要的病因是乙型肝炎病毒在子宫内、出生时以及产后传播给婴儿。乙型肝炎病毒为有包膜的双链DNA病毒,抵抗力很强,对高温、低温、干燥、紫外线和一般消毒剂均能耐受,在-20℃很稳定,活性可保存20年,在56℃尚可存活6小时,反复冻融、腐败或以酸碱处理,仍可保持其抗原性,因而有很强的传播活力和传染性。

自1992年乙肝疫苗被列入计划免疫管理及2002年被正式列入计划免疫以来,有效阻断了乙型肝炎病毒的母婴传播,使儿童乙肝的发病率显著降低。

急性、慢性乙肝患者和无症状慢性乙型肝炎病毒携带者,尤其是乙型肝炎病毒携带者是重要传染源。

母婴垂直传播

母亲传给婴儿,以产程及产后传播为主,孕妇乙肝表面抗原高滴度、乙型肝炎E抗原阳性及乙型肝炎病毒DNA阳性是宫内感染的高危因素,仅乙肝表面抗原阳性的孕妇,母婴间经产程及产后密切接触,如婴儿出生后未给阻断传播措施,其50%婴儿将在4~6个月内被感染,当孕妇乙肝表面抗原阳性,乙型肝炎E抗原同时阳性,其所生婴儿4~6个月内乙型肝炎病毒感染率高达90%以上,所以母婴传播是极其重要的传播途径。

母婴水平传播

出生后与产母密切接触,如通过唾液、乳汁等传播,也可通过密切接触其他乙型肝炎病毒携带者而感染。

其他传播

极少数新生儿通过输注血液制品而感染乙型肝炎病毒。

本病好发于母亲为乙型肝炎患者或乙肝病毒携带者的新生儿。

乙型肝炎病毒—旦感染可有数周到6个月的潜伏期,大多数受染的婴儿表现为亚临床过程,起病缓慢,出生时多无症状,部分病例出现临床症状,如黄疸、发热、肝大、纳差、粪色变浅等。极少数病例呈暴发型,黄疸出现后迅速加重,短期内发展到肝性脑病、出血等肝功能衰竭症状,死亡发生快,预后差。部分患者可并发肝功能损害,导致肝硬化等重症。

黄疸

皮肤黄疸是最典型的表现,患儿出生后黄疸消退减缓,逐渐加深和反复出现。

发热

常表现为持续性发烧,一般温度超过38℃。

肝大

触诊患儿上腹部时可触及边缘光滑的肿块。

食欲不佳

患儿常表现为吃奶少或拒奶。

尿便颜色改变

患儿的尿液颜色加深,可表现为茶色,而大便颜色减退,可呈陶土色。

急性重症肝炎征象

较少见,患儿在出生之后黄疸可迅速加重,皮肤可出现多发的瘀点瘀斑,脐带残端还可出现渗血,患儿还可有便血、烦躁不安、昏迷等症状。

其他

纳差、患儿的体重不增长。

肝硬化

慢性乙型肝炎可发生肝硬化,表现为乏力、纳差、食欲减退、肝掌、蜘蛛痣,彩超提示肝脏变小。

肝性脑病

少部分患儿的病情严重,呈爆发型,可导致肝性脑病等严重并发症。

慢性乙型脑炎

乙型肝炎病毒通过血液可感染脑部组织,引起慢性乙型肝炎。

肝功能衰竭

乙型肝炎病毒可损伤肝功能,严重可导致肝功能衰竭。

如新生儿出现黄疸、发热、肝大、食欲减退,以及已确诊乙型肝炎的患儿,需要立即到新生儿科或儿科做肝功能检查、乙型肝炎病毒标记物检查以及肝、胆、脾、胰彩超确诊。本病需要与巨细胞病毒性肝炎和细菌性感染引起的中毒性肝炎和肝脓肿相鉴别。

新生儿出现黄疸、发热、肝大、食欲减退等症状,需及时就医。

既往确诊新生儿乙型肝炎,目前出现有黄疸逐渐加深、精神萎靡,需立即就医。

患儿可到新生儿科、儿科就诊。

目前都有什么症状?(如黄疸、发热、肝大、食欲减退,以及黄疸逐渐加深、精神萎靡等症状)

既往有无其他的病史?

母亲有肝炎病史吗?

怀孕以及出生时候的情况如何?

症状是否有进行性的加重?

有没有检查或治疗过?

肝功能检查

出现肝功能损害,常见有转氨酶升高、胆红素升高。

肝胆脾胰彩超

彩超多见肝脏轻度肿大。

乙肝五项

主要包括乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、E抗原、E抗体、核心抗体等,明确患儿有无感染乙型肝炎病毒,同时判断其传染性。

肾功能检查

可以鉴别黄疸类型,如阻塞性黄疸、溶血性黄疸、肝细胞性黄疸等。

腹部CT

明确患者是否存在肝脏肿大,肝脏形态以及性质是否异常。

在乙肝的高发地区,孕母为乙肝表面抗原和(或)乙型肝炎E抗原阳性者的婴儿,和(或)出生后有食欲欠佳、发热、黄疸、肝大等表现时,应考虑到本病。

实验室检查是最重要的依据,除血清转氨酶及胆红素增高外,应进行乙型肝炎病毒感染标志物的检测,血清乙肝表面抗原阳性提示乙型肝炎病毒正在感染,乙肝表面抗原阳性比肝脏受损指标更早出现。抗HBc-IgG阳性示原已感染,需查HBc-IgM,以确定是否存在活跃的感染。乙型肝炎E抗原阳性见于乙型肝炎病毒复制活跃时,乙型肝炎病毒-DNA阳性是病毒复制和传染性的直接标志。

巨细胞病毒性肝炎

是婴儿肝病综合征中最常见的病原,可急性起病,黄疸、肝脾大、肝功能损害及迁延不愈,本病血清巨细胞病毒DNA阳性或IgM抗体阳性。

中毒性肝炎

临床上以感染中毒症状为主,如高热、中毒面容、出现毒血症或败血症的症状,外周血白细胞显著升高,以中性粒细胞升高为主,血培养可见致病菌。

新生儿乙型肝炎目前无疗效特别好的治疗方式,治疗一般需要6~12个月,有时可延长至2年,具体治疗包括包括一般治疗以及药物治疗,如主动及被动免疫、干扰素、胸腺素、保肝利胆药物治疗。建议新生儿乙型肝炎患者定期监测肝功能、病毒学指标,注意观察有无黄疸、发热、肝大等症状。

主动及被动免疫

对已感染乙型肝炎病毒或呈慢性乙肝表面抗原携带者接种疫苗无效,单用乙肝疫苗对母婴传播的阻断效果在60%~70%,可预防母婴间产时及产后感染,对产前宫内已感染乙型肝炎病毒的新生儿无效,但仍需接种,因为对远期治疗效果有影响。高效价免疫球蛋白适用于意外暴露的高危人群,一般建议两者同时在出生后12小时内完成接种,效果优于单用乙肝疫苗,保护率达80%以上。

干扰素

具有抗病毒、抗增殖、免疫调节活性,可抑制乙型肝炎病毒的复制,诱导肝病缓解,被公认为是治疗儿童乙型肝炎的首选药物,适用于12个月及以上儿童,疗程确定,疗效较持久,无耐药突变株。

胸腺素

免疫调节剂,通过影响环磷酸腺苷而增强T细胞活化,广泛运用。

保肝利胆药物

可选用复方甘草酸苷、还原型谷胱甘肽、维生素C、熊去氧胆酸片保肝利胆,对症治疗。

抗病毒药物

如拉米夫定,可以抑制乙型肝炎病毒,但因不能完全清楚病毒,短期服药之后停药容易反弹,患者症状可加重。

茵栀黄

具有降低谷丙转氨酶、消退黄疸的作用。

白细胞介素-2

可调节免疫,增强患者免疫力等。

本病一般无需手术治疗。

新生儿乙型肝炎多数预后好,少数呈爆发型,黄疸出现后迅速加深,短期内发展到肝性脑病、出血等肝功能衰竭症状,死亡快,预后极差。

新生儿乙型肝炎经治疗后可缓解症状,但终身为携带者。

新生儿乙型肝炎患者多数预后良好,不危及生命,可长期存活,极少数发展成重型肝炎,则预后差,死亡率高。

建议新生儿乙型肝炎患者定期监测肝功能、病毒学指标,注意观察有无黄疸、发热、肝大等症状。

新生儿乙型肝炎饮食上需要注意6个月内未添加辅食时不建议调整饮食,母乳喂养儿可继续母乳喂养,但妈妈口服抗病毒药物治疗时需停止,添加辅食注意多吃碳水化合物、蛋白质、维生素类食物,控制脂肪摄入量。

6个月内未添加辅食时不建议调整饮食,如更换奶粉品牌,由母乳喂养换成人工喂养等。

若乙肝妈妈在口服抗病毒药物治疗则需停止母乳喂养,因为药物可通过乳汁排泄,如果乙肝妈妈肝功能、腹部彩超正常,未口服抗病毒药物治疗,则可以母乳喂养。

添加辅食时注意多吃碳水化合物、蛋白质、维生素类食物,控制脂肪摄入量,进食量要平衡,切忌盲目过量摄入。

新生儿乙型肝炎患者需日常监测肝功能、病毒学指标,注意有无黄疸、发热、肝大等症状,注意用具清洁卫生。复诊时监测肝功能、病毒学水平,观察有无黄疸、肝大等表现,同时需要特殊注意定期复诊以及既往有病史的患儿如出现黄疸加重,需要及时到医院就诊。

日常监测肝功能、病毒学指标,注意有无黄疸、发热、肝大等症状。

注意奶嘴等用具清洁、卫生。

口服药物时需遵医嘱,家长注意给患儿定时、定量服用,不自行更换药物或增减药量。

保持患儿的生活环境卫生、清洁。

根据医嘱定期复诊,监测肝功能、病毒学水平,观察有无黄疸、肝大等表现。

既往诊断新生儿乙型肝炎的患儿,若出现黄疸逐渐加深、精神萎靡,建议立即就医。

新生儿乙型肝炎主要通过母婴传播为主,切断母婴传播是主要预防措施,包括改善卫生条件、加强血液制品管理以及降低分娩时感染的情况。建议高危人群及时到医院行肝功能检查、乙型肝炎病毒标记物检查进行筛查。

婴儿出生时行肝功能检查、乙型肝炎病毒标记物检查进行筛查。

1.禁止新生儿与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者接触。

2.新生儿禁止喝乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者的奶水。

3.新生儿出生之后应及时接种乙肝疫苗。

4.若母亲为乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者,应在妊娠的第7、8、9个月肌肉注射高效价乙肝免疫球蛋白各一针,出生时给新生儿注射一针,再进行正常的疫苗接种,阻断成功率非常高。

4963点赞

参考文献

[1]江载芳,申昆玲,沈颖.诸福棠实用儿科学[M].第8版.北京:人民卫生出版社.2015:871-881.