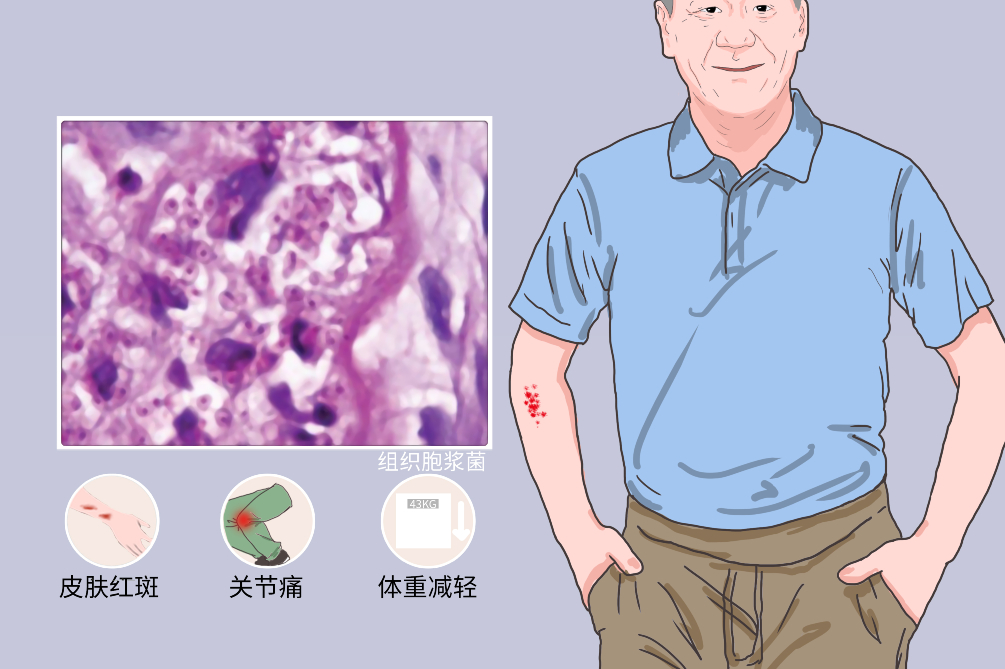

荚膜组织胞浆菌病系由组织胞浆菌所致的传染性较强的深部真菌病。此菌主要由呼吸道传染,造成急慢性肺部损害,严重者侵犯单核-吞噬细胞系统乃至全身各器官导致播散性的全身感染。本病症状类似结核病或黑热病,未经治疗者病情将迁延不愈,预后不良。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科、呼吸内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- histoplasmosis

- 疾病别称:

- 小型组织胞浆菌病、美洲型组织胞浆菌病

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 纵隔肉芽肿、纤维化性纵隔炎

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 肺部感染

- 好发人群:

- 免疫缺陷者

- 常用药物:

- 两性霉素B、伊曲康唑

- 常用检查:

- 病原学检查

因宿主免疫功能不同,其病理损害程度有较大差异,临床常见有3种类型,分别是急性肺部感染,慢性肺组织胞浆菌病以及进行性播散性组织胞浆菌病。

急性肺组织胞浆菌病

急性肺部感染在初次或反复吸人小分生孢子后发病,大多数患者无症状,年幼儿童多有症状表现。本病潜伏期为14天,前期多为流感样体征。

慢性肺组织胞浆菌病

慢性肺组织胞浆菌病是成人中央小叶性肺气肿成人患者的机会性感染疾病,儿童极为罕见。

进行性播散性组织胞浆菌病

本型占组织胞浆菌病的10%,发生在婴儿及免疫功能受抑制的患者。播散性疾病几乎只发生于<2岁的儿童,因为他们的细胞免疫相对不成熟,且继发于原发性肺部感染之后,如果不予治疗,其致死率为100%。

荚膜组织胞浆菌病最主要的致病因素为荚膜组织胞浆菌感染,当菌侵入人体后,视患者抵抗力而呈现局限原发或播散感染,长期生活在荚膜组织胞浆菌流行区域也极易引发本病。

病菌感染

本病最基础的病因即为患者被荚膜组织胞浆菌所侵袭,多数从患者呼吸道传入,少数患者可从皮肤、黏膜、胃肠道感染,本病病菌大多存活在凡平均气温在22℃~29℃,相对湿度为67%~87%的地区,主要为热带、亚热带和温带地区发病率较高。

环境因素

组织胞浆菌在富含硝酸盐的土壤(如有众多鸟粪、蝙蝠粪或腐烂木头的地方)里能很好的繁殖,真菌孢子常为鸟类翅膀所携带。在以前为鸟类栖居或家禽养殖场或有许多砍断后腐烂木头的地方而现在成了建筑工地,因吸人雾化的小分生孢子而发生组织胞浆病局部流行已有报告。蝙蝠不同于鸟类,它会发生组织胞浆菌感染,在山洞或蝙蝠常出没的桥上多次接触蝙蝠粪而发生组织胞浆菌病流行也有报告。人与人之间并不会发生传播。

荚膜组织胞浆菌病遍及全球,主要流行于温带地区,在美洲和亚洲、非洲的一些地方呈地方性流行。在某些地区用皮试调查表明超过一半的人群在早期曾经感染过组织胞浆菌。北美为重流行区,主要见于美国东部地区及密西西比河谷盆地。这种流行分布的具体原因目前尚未清楚,但是一般认为与适宜的气候、湿度及土壤特性有关。在世界诸多地区如美洲、欧洲、非洲、菲律宾群岛及爪哇等地区30多个国家有本病存在。

荚膜组织胞浆菌荚膜变种在流行地区土壤及空气中都可分离出,动物如马、狗、猫和鼠等皆可感染。凡平均气温在22~29℃,相对湿度为67%~87%的地区,主要为热带、亚热带和温带地区发病率较高,而欧洲一些地区则较少见。在有蝙蝠或鸟类的封闭洞穴较易流行此病,因其可传播本菌的孢子,有报告称蝙蝠可在其肠道溃疡区分离本菌,当其迁徙至其他洞穴即可引起传播。

荚膜组织胞浆菌病常由呼吸道传染,先侵犯肺,再波及其他单核巨噬细胞系统,如肝、脾,也可以侵犯肾、中枢神经系统及其他脏器。

免疫受抑制的儿童(如癌症患儿、接受器官移植者、HIV感染者)发生播散性组织胞浆菌病的危险性大大增加。

在农场、山区、林区工作的成年人,当其机体免疫力下降时,容易发生机会性感染,形成慢性的肺组织胞浆菌病。

急性感染多发生在长期接触腐殖土壤的工作人员身上,尤其多见于在鸡养殖场工作的中老年人群中。

在病原菌流行地区居住的人发病率较其他地区更高,如美国东部地区的肯塔基州和田纳西州的部分地区,大部分成年人组织胞浆菌素皮肤试验结果为阳性。

荚膜组织胞浆菌病主要表现为急慢性肺部损害,严重者侵犯单核-吞噬细胞系统,乃至全身各器官导致播散性的全身感染。

急性隐性肺部感染

在流行区约占感染者的50%。患者无任何状和体征,仅组织胞浆菌素皮试或补体结合试验由阴性转为阳性。

急性肺部感染

急性肺部感染由呼吸道吸入所致。普通急性肺部组织胞浆菌病大部分发生在儿童第一次接触该病原菌时,且具有自限性。急性自限性肺组织胞浆菌病在将近5%的患者中伴随风湿病和皮肤表现。最常见的皮肤表现是结节性红斑和多形性红斑,这与机体对组织胞浆菌的超敏反应有关。关节痛和肌痛在急性感染中很常见,关节痛通常过几周后消失,且对非类固醇类的抗炎药物有反应。

慢性肺部感染

此型约占组织胞浆菌病的5%,多为男性慢性阻塞性肺疾病患者。病理损害常见为间质性肺炎或迁延性空洞,临床表现为咳嗽、气短、胸痛、出汗、发热,酷似肺结核,但病理损害较肺结核轻。80%肺炎型患者在2~3个月自愈,但部分患者可并发支气管炎及支气管扩张。后期由于纤维组织瘢痕收缩,可形成蜂窝样囊性阴影,肺功能常有不同程度的下降,严重者死于肺功能不全。

播散性的组织胞浆菌病

全身不适、体重减轻、发热头痛,颈阻抗、皮肤损害、口腔溃疡及肝脾大等为主要临床表现。主要见于婴幼儿、老年人及免疫功能低下的患者,尤其以器官移植及HIV感染的患者多见,已成为AIDS患者常见的继发感染。病变可累及全身各器官包括肾上腺、心瓣膜、神经系统、骨骼、前列腺、睾丸、卵巢及子宫等。多数患者从胃肠道开始,逐渐波及全身。后期患者可因慢性纵隔纤维化,引起上腔静脉综合征。少数患者可以引起脑膜炎,脑肉芽肿、眼脉络膜炎及色素层炎,体重减轻、淋巴结肿大等。

皮肤黏膜感染,临床上较少见。黏膜病变表现为局部红肿、斑块及溃疡等,常见于口腔、咽喉部、舌。

胸部并发症

肺实质或肺门淋巴结内的真菌抗原触发的免疫反应过强可引起急性肺组织胞浆菌病的胸部并发症。

部分患者可出现组织胞浆瘤,瘤体为实质性的,多不表现症状,这种纤维瘤样病变多为单个的,有同心圆样钙化。极少数病例这种病变可致支气管结石,有“石头雨"样改变,可有喘息和咯血症状。流行地区这种病变易与实质性肿瘤相混淆,偶尔肺活检后才获得明确诊断。

纵隔肉芽肿是反应性肺门淋巴结合并、缠结在一起形成的,虽多无症状,但肉芽肿巨大可压迫纵隔结构,造成食道、支气管或腔静脉阻塞的症状,局部扩散和坏死会引起心包炎或胸腔积液。纵隔纤维化是纵隔肉芽肿极少见的并发症,它代表肺门淋巴结纤维化反应未得到控制。纵隔内结构被包裹在一个纤维块中,产生阻塞性症状。

少部分患者可并发出现上腔静脉综合征、肺静脉阻塞伴二尖瓣狭窄样综合征、肺动脉阻塞性充血性心力衰竭等病症。患者可表现为吞咽困难、咳嗽、喘息、咯血和呼吸困难。

脓毒败血症

当患者合并免疫缺陷性疾病时,本病还会引发相应的脓毒败血症,患者表现为休克、多器官功能衰竭和凝血功能障碍。

胎盘传播

本来由于胎盘的防御机制,患者在妊娠时,本病不会传染给胎儿,但是当患者免疫机制缺陷时,本病可发生胎盘传播。

因为本病病情呈进行发展,所以早发现、早诊断、早治疗对于荚膜组织胞浆菌病的患者来说非常重要,当患者出现一些呼吸道症状、异常皮肤损害、全身症状时,需要及时到医院皮肤科或传染病科就医。

当患者出现以下症状时,建议及时前往医院就诊:

当患者反复或持续出现发热、畏寒、乏力、消瘦等全身症状时。

当患者发现自身皮肤反复出现丘疹、脓疱或者是溃疡时。

当发现患者出现咳嗽、咯血、颈部淋巴结肿大等呼吸系统传染症状时。

当患者出现以上多种症状表现,伴腹痛腹泻时。

当患者出现突发高热、呼吸困难、昏迷、休克等危急重症时,须立即送往医院接受诊疗或拨打120急救电话。

当患者出现皮肤损害时,建议患者前往皮肤科。

当患者出现发热、咳嗽、咯血、周身疼痛、乏力等症状表现时,建议患者前往呼吸科或者传染病科进行诊疗。

病情危重者,前往急诊抢救。

因为什么来就诊的?

目前有什么样的症状?(如皮肤损伤、肺部不适感等)

症状发生多久了?

近期是否到过有特殊区域或特殊物种接触史?

是否到医院就诊?

组织病理学检查

本病的真菌孢子(小分子孢子)在肺泡内出芽增殖形成酵母菌,酵母形式可以在复杂急性肺部疾病(组织胞浆菌病、纵隔肉芽肿、纵隔纤维化)患者的组织中找到。用六亚甲基四胺银或碘酸-希夫试剂对组织进行染色,则可以在巨噬细胞内或外发现酵母菌。

病原菌培养

组织胞浆菌通常需要在25C温度下,沙氏琼脂培养基上培养6周。检测出瘤状大分生孢子只是一个初步诊断,因为瘤孢菌属也能形成类似结构。用化学发光的DNA探针对英膜组织胞浆菌进行检测以明确诊断是必要的。

不管有无症状的急性肺组织胞浆菌病宿主体内,痰培养都很少获得阳性结果,而支气管灌洗液培养的阳性率比痰培养高。60%的慢性肺组织胞浆菌病患者的痰培养结果阳性。

在90%以上的进行性播散性组织胞浆菌病患者的血液或骨髓中可检出这类酵母菌。

急性肺组织胞浆菌病患者的血培养是阴性的,有肉瘤形成的患者,不管什么来源的培养都培养不出这种真菌。对外周血进行瑞氏染色可以发现白细胞内的真菌元素。

免疫法检测

对疑似播散性组织胞浆菌病患者用放射免疫法检测真菌多糖抗原是最广泛使用的诊断性研究。在HIV感染者及其他有感染播散性疾病风险的患者中,其尿液、血液或者支气管灌洗液中组织胞浆菌检测率为90%。

采用酶免疫法(EIA)检测抗原具有相当的敏感性以及更高的特异性,但实用性有限。然而放免法及酶免疫法对尿液中抗原的检测敏感度都要高于血清抗原检测。急性或慢性肺部感染患者的血清、尿液及支气管灌洗液检测其抗原检测阳性率都是可变的。患有播散性疾病患者的抗原序列检测有助于监测治疗效果。

抗原抗体检查

血清转换的检测对急性肺组织胞浆性疾病、其并发症及慢性肺疾病的诊断仍然有用。对酵母血清抗体及菌体抗原检测的经典方法是补体结合实验。80%以上的组织胞浆病患者的滴度≥1:8,滴度≥1:32对新进感染诊断的意义最大。补体结合抗体滴度检测在感染早期意义通常不大,直到暴露4~6周后测定才阳性。在酵母或者菌丝相测定中滴度增加4倍或者单一的滴度≥1:32是活动性感染的推定证据。

通过免疫扩散来检测抗体的敏感度不高,但其特异性高于补体结合实验,可用于确诊可疑阳性补体结合抗体滴度的患者。

皮肤试验只适用于流行病学调查,因为皮肤反应是终身的,皮内注射可以引起其他本来反应阴性的患者产生免疫反应。

X线检查

大多数急性肺部感染的患儿胸部X线检查正常,而有症状的患儿典型X线表现为斑片状支气管肺炎和不同程度的肺门淋巴结肿大。年幼儿肺炎可自行愈合,局部或霰弹样钙化灶可在急性肺部感染的恢复期发现。

凡有细胞免疫缺陷患者,具有明确的接触史,细胞组织胞浆菌抗原阳性、CD4+细胞<150×10^6/L。

一旦出现结核样或黑热病样表现,应高度怀疑本病并进一步仔细检查。

在地方性流行区,对一切有发热伴急性呼吸道感染症状者,都应考虑本病的可能,尤其是近期内有密切接触鸡粪、鸟粪史者。

一切疑为肺结核而缺乏肺结核的明确证据者,应考虑本病的可能性。

区分组织胞浆菌和其他小酵母菌及寄生虫可能有难度,鉴别主要依靠病原菌菌培养和组织切片,在镜下观察病变特征或病原体进行鉴别,下面是一些要点:

马尔尼菲青霉的酵母样细胞不出芽,有明显的横向分隔,分裂繁殖。

光滑念珠菌的酵母样细胞大小各异,用H&E染色着色好,无假荚膜,另外念珠菌属常引起化脓性的组织反应,而非肉芽肿。

申克孢子丝菌引起化脓和肉芽肿混合的组织反应,而不是在组织胞浆菌病中见到的单纯的肉芽肿反应。在孢子丝菌病中,酵母样细胞通常很少,比组织胞浆菌病中酵母样细胞更长,更具多形性。

隐球菌属的酵母样细胞的细胞壁颜色深(Fontana-Masson染色更明显),更圆,大小差异较大,黏蛋白卡红可使荚膜物质着色。

球孢子菌的内生孢子大小和组织胞浆菌的酵母细胞相似,但内生孢子更圆,不出芽伴有球形体,为典型特征。

荚膜组织胞浆菌病一般无需治疗,严重患者通常使用两性霉素B、伊曲康唑或其他口服唑类药物,对于肺部局限性病变严重者可考虑手术治疗。

两性霉素B

用于有严重肺组织胞浆菌病或播散性组织胞浆菌病患者的治疗。两性霉素B作为单独用药是有效的,并可能在预先排除使用伊曲康唑或其他口服唑类药物的情况下,作为首选治疗药物。

伊曲康唑

常在治疗初始阶段使用两性霉素B,直到患者产生良好的应答后,可以口服抗真药完成疗程后,用伊曲康唑作为后续的维持用药。伊曲康唑可作为轻度及中度组织胞浆菌病患者的首选口服用药,亦可作为剂量递减疗法用药,即在患者对两性霉素B产生初始应答后使用。

氟康唑

某些患者对伊曲康唑不耐受,或不能达到足够的血药水平,或者患者正在接受会与伊曲康唑发生严重相互作用的药物时,氟康唑可作为一种备选疗法,但是其疗效不如伊曲康唑。对于没有AIDS(艾滋病)的播散性组织胞浆菌病患者,氟康唑的有效率为70%。对伴有AIDS的组织胞浆菌病患者,氟康唑的治疗效果不及伊曲康唑,且治疗失败的患者会对氟康唑产生抗药性。

酮康唑

酮康唑引发的不良反应较多,但其在治疗某些具有轻度临床表现的组织胞浆菌病(播散性或中枢神经组织胞浆菌病除外)时却表现出有效。

对于肺部局限性病变严重者可考虑手术切除,若本病引起肠梗阻、类脑瘤等亦可行手术治疗。

荚膜组织胞浆菌病预后取决于病情轻重,播散性者不治疗的病死率为80%,治疗后可降至25%。早期进行治疗的患者可以恢复正常生活,不会威胁生命安全。

荚膜组织胞浆菌病预后取决于病情轻重,一般可治愈。

荚膜组织胞浆菌病患者治疗及时,不会影响自然寿命。

本病患者出院后一个月复查一次,逐渐可延长复诊周期,不适随诊。

目前对于荚膜组织胞浆菌病在饮食上无需特殊调理,膳食营养丰富、均衡即可。

荚膜组织胞浆菌病的患者出院后应适当休息,不宜做剧烈运动,选择合适的锻炼方式,提高机体抵抗力。注意观察患者的皮肤和肺部情况,预防复发。遵医嘱正确服药,学会观察药效及不良反应,出现不良反应应告知医生。若症状严重时,应及时到医院就诊。

手术治疗的患者要注意保持伤口清洁,避免感染。

出院后患者多休息,症状较轻者应鼓励其适当活动,不宜做剧烈运动,避免劳累。

注意观察及详细了解自身的皮肤损伤情况,以便于及时发现病情复发。

注意观察及详细记录是否出现咳嗽、胸痛、呼吸困难等症状。

手术患者要注意自身伤口的恢复情况。

二线备选药物伏立康唑、氟康唑,会引发荚膜组织胞浆菌的耐药。

AIDS(艾滋病)患者应终生使用伊曲康唑,维持血药浓度≥2μg/ml,否则极易复发。

严格遵医嘱用药,不可随意停药或改变用药剂量。

荚膜组织胞浆菌病最有效的预防措施是避免接触病原菌,减少在病菌流行区、鸡舍、蝙蝠巢穴等地的逗留时间,避免接触感染者。

可行病原学检查,以便早期发现进行预防性治疗。

减少在鸡舍、蝙蝠巢穴等含菌环境的暴露,必要时戴口罩,有助于避免吸入分生孢子。

免疫抑制的患者在特定情况下采用伊曲康唑进行预防治疗可能有效。

避免进入病菌流行区或长期逗留,避免与感染者接触。

4572点赞

参考文献

[1]王宇明,李梦东主编.实用传染病学[M].第4版,人民卫生出版社,2017,1122-1126.

[2](美)RobertM.Kliegman,BonitaF.Stanton,JosephW.St.Geme等原着;毛萌,桂永浩主译.尼尔逊儿科学.原著第19版.上.[M].世界图书出版西安有限公司,2017.09.1201-1203.

[3](美)戴维丝·拉荣着;沈定霞主译.医学重要真菌鉴定指南.第5版.[M].中华医学电子音像出版社,2016.09.048-049.