舌白斑

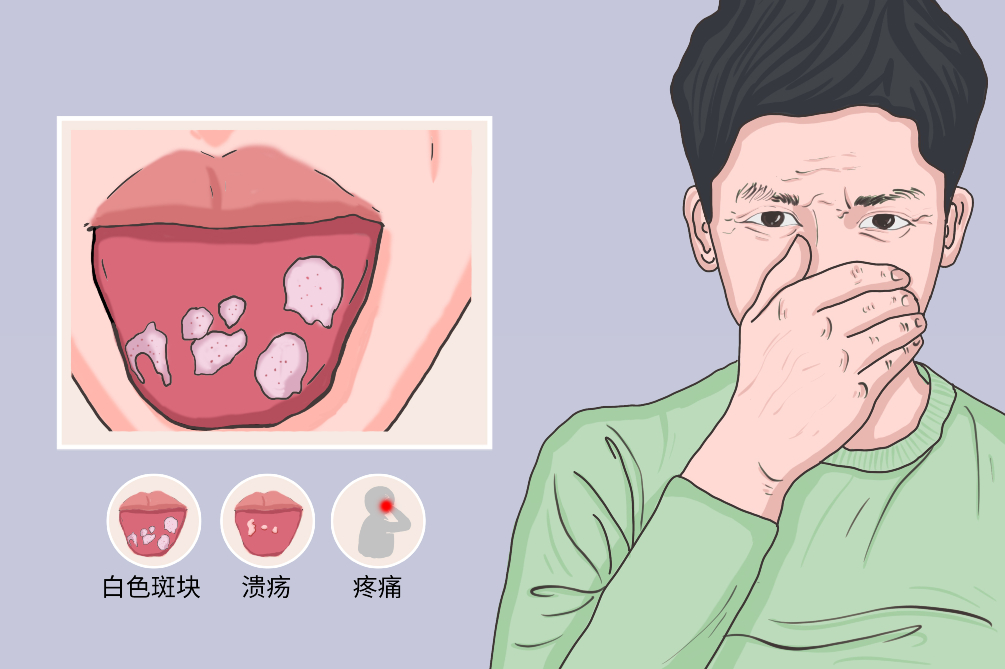

舌白斑为舌黏膜上的不可擦掉的白色斑块,属于一种癌前病变。病因主要包括外来的刺激因素及机体内在易感因素。临床上主要分为良性的白色角化症及恶性前期病变的白斑。舌白斑的临床表现为舌背、舌腹或舌缘部位上出现黏膜白斑,严重者可并发细菌性脑病、舌癌及脓毒血症。多采用药物治疗及手术治疗。

- 就诊科室:

- 口腔科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- leukoplakia lingualis

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 细菌性脑病、舌癌、脓毒血症

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 均质型、疣状增生型、颗粒型、糜烂型的白色斑块

- 好发人群:

- 40岁以上的男性

- 常用药物:

- 维生素A、维生素甲酸乳膏

- 常用检查:

- 体格检查、口腔内窥镜、黏膜白斑检测、菌群培养

均质型

病损特点表现为白色斑块,微高出黏膜面,表面略粗糙,呈皱纸状,有时出现细小裂纹,患者一般无自觉症状,或有发涩感。

疣状型

病损表现为白色斑块,厚而高起,表面呈刺状或结节状突起,质较硬,有粗糙感。

颗粒型

病损特点为在发红的黏膜面上有细小颗粒样白色角化病损,高出黏膜面,表面不平似绒毛样,患者多有刺激痛。

溃疡型

病损特点为在白色斑块基础上有溃疡形成,患者常有明显的疼痛。

以上各型中,均质型患病率最高,其他各型患病率较低。均质型、疣状型或颗粒型可以演变发展成溃疡型。

舌白斑的病因种类繁多,主要病因是遗传、免疫功能低下、免疫抑制及营养不良,好发于40岁以上的男性等,其中不良饮食习惯可直接诱发该病发生。

长期持续的理化因素刺激

如吸烟者由于烟草中的烟碱含有多环碳氢化合物,这些有机化合物可以刺激黏膜形成白斑,甚至癌变。过度饮酒或饮烈性酒也能对口腔黏膜产生刺激而形成白班。

口腔内持续的机械刺激、磨耗

可使牙齿边缘或牙尖过锐而刺激黏膜形成白色角化病变。其他如牙齿错位、咬颊习惯、残根残冠、不良修复体等均可对相应部位的口腔黏膜产生创伤。重者出现创伤性溃疡,轻微而长期的刺激则可引起黏膜角化增厚,久之可形成白色角化症或白斑。如唇部常在叼烟斗处可形成白色角化斑。

微生物感染因素

念珠菌、病毒、梅毒螺旋体等微生物的感染可促进白斑病的发生。

营养不良

维生素缺乏及缺铁性贫血,进而导致舌白斑发生。

国外报道的患病率大约为3%~5%,一般不超过10%。发病率男性为4/1000,女性为1.9/1000。我国的患病率为10.47%,男女之比为13.5∶1。40~60岁的人群患病率高。

免疫力低下的人群

免疫功能低下的人难以抵抗白色念球菌感染,造成舌白斑的发生。

长期使用免疫抑制剂的人群

由于长期使用免疫抑制药物,导致机体免疫力下降,导致该病发生。

咀嚼槟榔、饮酒、吸烟的人群

吸烟饮酒长期的理化刺激也能引起白斑。

有不良饮食习惯的人群

如进食食醋、辛辣、过烫等食物也能刺激黏膜引起白斑。

舌白斑临床表现的一般特点是在口腔黏膜上发生白色斑块,质地紧密、界限清楚,并稍高于黏膜表面,与正常黏膜比较其弹性及张力降低。然而,其他情况如发病部位、病损表面的表现、病损数目及范围、自觉症状等仔细加以分析,各个病例却可能有各自不同的表现。

发病部位以颊黏膜最多见,唇、舌(包括舌背、舌腹、舌缘)亦较多。上腭、牙龈及口底亦可发生白斑,但较上述部位少见。

病损范围可以小而局限,也可以是大面积而广泛分布。颜色可以为乳白、灰白或微黄的白色。病损表面可为粗糙不平的皱纸状,或表面有颗粒增生,或呈疣状突起,或发生糜烂。也可在白色病变中掺杂一些发红的区域。腭部白斑的表现在硬腭部的白色角化病变上可见红色脐状凹陷点,此乃腭腺导管口。

一般无明显的自觉症状。有些人有不适感,舔时发涩。白斑如果发生糜烂则会感到疼痛。

有时可出现镜面舌,口腔黏膜溃烂或溃疡,伴有舌根部脓肿,严重者可影响进食及咽下困难。

细菌性脑病

严重者可使感染的细菌突破血脑屏障,进入脑部,造成细菌性脑病。

舌癌

舌白斑一般都是癌前病变,严重者造成溃疡、外生与浸润,可发展成癌。

脓毒血症

严重感染后造成全身性炎症反应,导致器官功能障碍或者循环衰竭,严重者可造成休克,病死率极高。

当患者出现舌背、舌腹或舌缘部位上有黏膜白斑时应及时就医,通过体格检查、口腔内窥器、黏膜白斑检测(活检)及菌群培养来明确诊断,该病需与扁平苔藓、白色角化病相鉴别。

患者出现舌背、舌腹或舌缘部位上黏膜白斑时,应在医生的指导下进一步检查。

患者出现舌背、舌腹或舌缘部位上黏膜白斑呈疣状突起时,应及时就医。

患者出现舌背、舌腹或舌缘部位上黏膜白斑糜烂及溃疡时,应立即就医。

患者优先考虑去口腔科就诊。

舌白斑是什么样的?有没有缓解或者加重?

是否长期服用免疫抑制剂

是否长期营养不良、存在缺铁性贫血?

有没有长期咀嚼槟榔、吸烟、饮酒的习惯?

口腔黏膜是否糜烂或溃疡?是否 有镜面舌?

体格检查

医生通过问诊病人的家族史及病史,通过口腔视诊可以判断出是否舌背上、舌腹或舌缘上出现颜色为乳白色、灰白或微黄的白色斑块,可以判断出此病的进展过程和当前症状,以便做好下一步诊疗。

口腔内窥镜

通过此项检查可以直观、清晰地观察患者舌头情况,适用于各类白斑患者。

黏膜白斑检测(活检)

通过组织活检可以明确白斑发病原因,切取白斑病损活检组织进行常规HE染色,出现上皮异常增生者发生癌变的可能性大。

菌群培养

通过此项检查确认有无白色念球菌感染,刮掉白色菌丝,化验及培养真菌阳性。

患者舌背、舌腹、舌缘出现乳白、灰白或微黄的白色皮损,白色斑块溃疡、糜烂,可初步考虑为舌白斑。

通过口腔视诊、病史问诊可进一步确诊舌白斑。

结合组织活检及菌群培养可确诊。

白色角化病

白色角化病是由于黏膜长期受明显的机械或化学因素刺激而引起的白色角化斑块。如口腔内的残根、残冠、不良修复体或吸烟产生的烟碱等均为常见的刺激因素。白色角化病的白色斑块呈淡白色或乳白色(角化层较厚时)。表面较平滑无结节。基底柔软,黏膜弹性及张力无明显变化。一般情况下长期处于稳定状态。如除去上述刺激后病损会逐渐变薄,最后完全消退。组织学变化主要表现为上皮表层过角化及棘层增厚,无上皮异常增生。固有层有少量炎症细胞浸润。这种病变和白斑不同,基本上是良性病变。

扁平苔藓

扁平苔藓是一种可累及皮肤、黏膜、甲和毛发的炎症性皮肤病。典型的皮肤损害为紫红或暗红色,帽针头至扁豆大小的多角形丘疹或斑片,可自行消退,多伴有明显瘙痒,有一定的好发部位,好发于中年人。而白斑仅局限于口腔,偶见于其他部位黏膜,不伴有皮肤损害。

舌白斑的治疗首先考虑药物治疗来预防感染,药物主要有维生素A和维生素甲酸乳膏。当白斑出现溃疡、表皮增厚变硬及其他癌前改变损害时,应予以手术治疗,主要是切白斑手术。

维A酸

维A酸是合成维生素A的中间产物,它可使上皮的角质形成受到抑制,从而防止上皮表层的过度角化。维A酸对病损的癌变有一定的阻断作用,但并不能使病变完全逆转为正常组织。局部用0.3%维A酸软膏1周至数周即见白斑逐渐消退。但是停药后有些病例复发,对复发的病例可以再用维A酸仍能收效。

维生素A及维生素E

维生素A可维持上皮组织结构的完整及健全,缺乏时可使上皮增生、角化,最近认为其对预防上皮癌变有一定意义,可使癌前期细胞逆转为正常细胞。维生素E对机体代谢有良好影响,并有强大的抗氧化作用,可防止维生素A的氧化并有利于吸收,故两者有协同作用。

其他药物

抗代谢药物如氟尿嘧啶可以阻挠DNA的合成,防止细胞的增殖。用5%氟尿嘧啶软膏可以使白斑脱落,局部应用一般无明显的副作用。

制霉菌素

属于抗真菌药物,可治疗念珠菌白斑。

外科手术切除白斑,日前仍是一种不可缺少的治疗方法。虽然少数病例手术后仍有复发,但对一些已有上皮重度异常增生及癌变危险区的白斑最好手术切除。对于病损范围小的均质型白斑手术治疗也是一种适应证。对于病损面积较大者可以分次切除。

激光治疗

对于病变面积较小,又位于口腔前部的白斑,可用CO2激光直接照射,通过气化将病变去除。但对于病变较重,又位于口腔后部或其他不便直接照射的白斑,可用对组织穿透力强的Nd-YAG激光,通过光导纤维传输,使病变热凝或气化而去除。

冷冻治疗

用液氮冷冻治疗可以消除白斑。根据病变范围大小可以1次完成或分次进行。因冷冻治疗后病变区及周围黏膜开始出现坏死,以后坏死组织脱落,成为表面覆盖纤维蛋白膜的溃疡。约2周溃疡可愈合,但在创面愈合前常有疼痛不适等症状。

舌白斑若及时接受正规治疗一般预后良好,若治疗延误,可伴有局部剧痛等,则预后较差,严重者伴有溃疡或癌前病变,可发展成舌癌。

舌白斑若及时接受正规治疗,可治愈。

舌白斑一般病情轻微不影响生存期,若恶变为舌癌,则生存期不定。

对病损已治愈的白斑患者仍需追踪观察,因为有些病例可能复发,可根据情况每0.5~1年复查次,以便及早发现积极治疗。

舌白斑患者术后应进食富含蛋白质、高热量的的半流质饮食,慢慢恢复正常饮食,避免食用辛辣刺激的食物。

术后宜多吃富含蛋白质多的流质食物,比如牛奶、酸奶、冲藕粉等,以及高热量流食,比如稠米汤、菠萝蒸蛋、蛋花汤等,增强机体所需,促进恢复。

术后忌吃辛辣刺激性的食物,包括咖啡、可乐、酒、醋、辣椒、酸味水果等,避免进食后刺激伤口疼痛。

舌白斑患者日常生活中应避免反复刺激白斑区域,吃完东西用盐水漱口。也应适时多加锻炼,增强机体抵抗力,同时应遵循医嘱抗感染治疗,若伤口出现感染加重,应及时就医。

术后1周尽量减少说话,注意观察伤口有无出血,及时口服抗感染药物,防止加重。

患者保持口腔清洁、做好口腔护理,吃完东西用盐水漱口。

术后适当进行运动,增强免疫力,以便更好恢复。

术后应避免损伤,避免反复刺激白斑区域,避免弄破愈合处。

冠心病、肝肾功能异常者禁忌使用维生素A、维生素E。

术后应戒烟、限酒,避免对舌黏膜的刺激。

日常需经常注意白斑变化,如白斑周围出现红斑、斑块变硬、甚至出血、溃疡等,需警惕恶变的征象。

舌白斑患者应注意居室通风换气,注意卫生清洁;也应该养成良好的饮食习惯,避免口腔外伤和炎症感染。使用免疫抑制剂药物应严格遵循医嘱,以防诱发。

多数均质型白斑虽无上度异常增生,亦应惕恶变。临床上有可疑癌变表现时应及时作活检了解病理变化。

注意居室通风换气,注意卫生清洁。

应加强日常锻炼,保持轻松愉快的心情。

养成良好的饮食习惯,减少酒、醋、辣及烫等对舌头的物理刺激。

避免口腔外伤,避免口腔炎症感染。

若需使用免疫抑制药物的患者,应严格遵循医嘱,注意剂量,防止诱发舌白斑。

应除去口腔内一切机械刺激因素。吸烟者要求戒烟。有些患者戒烟后1~3个月可见病变减轻或消退。

4098点赞

参考文献

[1]周树夏.口腔颌面外科手术学[M].第2版.北京:人民军医出版社.2004.58-62.

[2]俞光岩,王慧明.口腔医学口腔颌面外科分册[M].北京:人民卫生出版社.2015.76-81.

[3]王林,沈刚.口腔医学口腔颌正畸科分册[M].北京:人民卫生出版社.2017.150-155.

[4]张震康,俞光岩,徐韬.实用口腔科学M].第4版.北京:人民卫生出版社.2016.183-188.