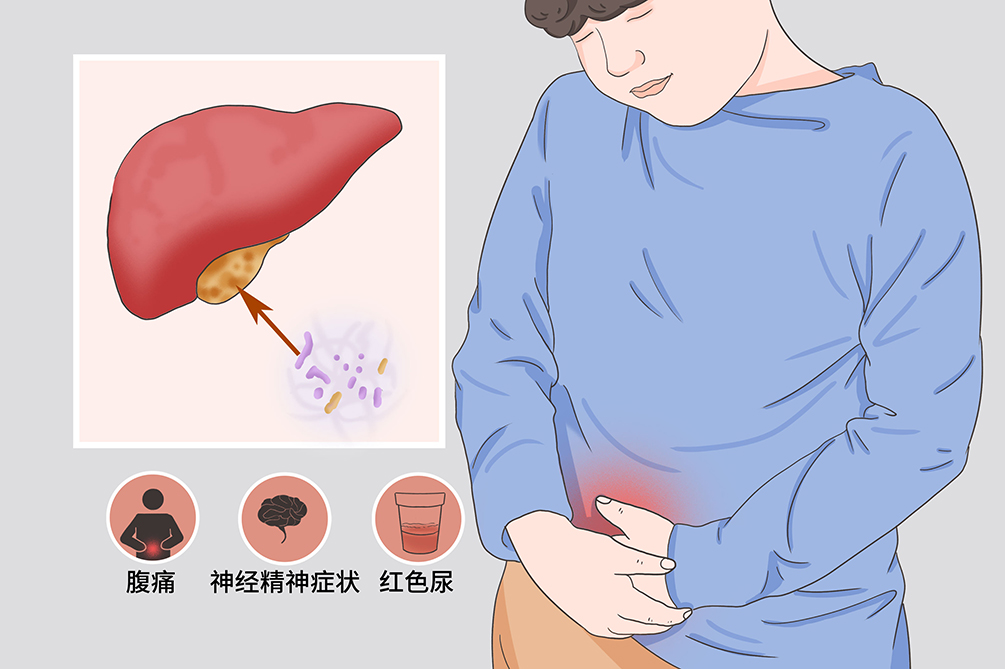

小儿急性间歇性血卟啉病(AIP)是一种的常染色体显性遗传病,较为罕见,是由于血红素生物合成途径中胆色素原脱氨酶(PBGD)的先天性或获得性缺陷以致卟啉或其前体过度生成所致的一组代谢性疾病。本病发病率较低,临床表现多变,因此误诊、误治率高。主要临床表现为急性腹痛、神经系统症状和红色尿等。AIP诊断明确后,血红素的紧急补充治疗是关键,但只是一种对症保守治疗,长期反复发作的AIP可导致神经、代谢异常及长期并发症,包括肝癌及慢性肾脏病等。预防性应用血红素可缓解临床症状,但会导致铁沉积相关肝硬化,肝移植是一种有效的AIP治疗手段。基因治疗能从根本上改变缺陷的PBGD酶活性,这将是未来科学研究的一个方向,并使AIP逐渐被攻克成为可能。

- 就诊科室:

- 儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Acute intermittent porphyria in children

- 疾病别称:

- 小儿肝性卟啉病、急性间歇性卟啉病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 肝癌、慢性肾脏病

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 急性间歇性腹痛、神经精神症状、红色尿

- 好发人群:

- 家族遗传病史者

- 常用药物:

- 血红素、对乙酰氨基酚、芬太尼

- 常用检查:

- 尿卟胆原测定、尿PBG测定、尿ALA测定、血清酶HMBS测定、基因检测

小儿急性间歇性血卟啉病是一种常染色体显性遗传病,其是由于胆色素原脱氨酶(PBGD)活性缺陷所致。小儿急性间歇性血卟啉病患者PBGD活性降低50%左右,而其血红素的相对缺乏激活了肝脏ALAS1酶活性,导致卟啉前体的急剧积累。

胆色素原脱氨酶(PBGD)活性缺陷

PBGD是血红素合成通路的第三种酶,目前研究证实PBGD基因中约390个突变可导致小儿急性间歇性卟啉病。小儿急性间歇性卟啉病患者PBGD活性降低50%左右,而其血红素的相对缺乏激活了肝脏ALAS1活性,导致δ-氨基-γ-酮戊酸(ALA)和胆色素原(PBG)的急剧积累。ALA、PBG称为卟啉前体,具有神经毒性,是引起小儿急性间歇性血卟啉病患者复杂神经症状的主要原因。

小儿急性间歇性卟啉病急性发作的诱因包括生殖激素、饥饿、感染、致卟啉病药物、劳累、紧张等,其可导致肝脏中细胞色素P450基因表达增强,使ALA和PBG的血清浓度增加。

研究发现,小儿急性间歇性血卟啉病的高危群体为20~40岁,与男性相比,女性所占比重相对较高。大多数PBGD突变携带者没有症状,而少数患者可能会出现腹痛、肠梗阻、神经精神异常等症状的反复发作。因样本量少,难以统计其发病率。

家族遗传病史者

小儿急性间歇性卟啉病为异质性遗传病,其基因突变具有家族性,共发现18个突变,其中9个移码突变、5个错义突变、4个剪切位点突变。

小儿急性间歇性卟啉病临床表现多样,主要以急性间歇性腹痛、神经精神症状为特征,可伴恶心、呕吐、便秘。急性间歇性卟啉病还可累及神经系统,出现心动过速、肌乏力、癫痫发作等表现,严重者可出现呼吸肌麻痹,甚至死亡。

急性间歇性腹痛

疼痛部位不定时间不一,为绞痛,疼痛的原因可能是自主神经受损,以及卟啉前体引起的肠麻痹、肠痉挛等,可以出现便秘、腹胀、腹泻,伴有恶心、呕吐等症状。

神经精神症状

AIP会影响自主、外周、中枢神经系统,导致周围神经病变,即下肢感觉异常或减退,迟缓性瘫痪。大脑病变,即吞咽困难、呃逆、声音嘶哑、呼吸麻痹等延髓受损症状。下丘脑损害,即低钠血症、水中毒、脑水肿。20%~30%的患者会出现精神症状,即焦虑、抑郁、神经衰弱、癔病样表现。自主神经症状,即心动过速、高血压、烦躁不安等。三分之二的患者有运动神经损害,以周围神经损害为主,肌肉无力常始于肩部和手臂,引起四肢的迟缓性瘫痪,且可涉及任何运动神经元,包括脑神经,导致呼吸肌无力甚至呼吸窘迫,肌电图常显示去神经支配、肌肉萎缩及神经传导速度减慢等特征。

红色尿

卟啉是人体唯一内源性光致敏剂,具有特殊吸收光谱,卟啉及其衍生物吸光后被激活放出红色荧光,光感程度以尿卟啉最强。

小儿急性间歇性卟啉病患者常伴有顽固的低钠血症,通常诊断为抗利尿激素异常分泌综合征,补钠治疗效果较差,持续低钠血症可能会导致脑水肿或癫痫发作,加重脑损伤。

约5%的AIP患者受到肝脏血红素合成通路的周期性超活化影响,可导致神经、代谢异常及长期并发症,包括肝癌及慢性肾脏病。

肝癌

AIP的长期并发症之一为肝癌,研究显示AIP患者肝癌患病率明显升高,且女性患病率是男性的2倍,然而一般情况下,男性原发性肝癌的发病率是高于女性的,这表明AIP本身是肝癌的特异性危险因素。

慢性肾脏病

AIP的另一常见并发症为慢性肾脏病。AIP患者容易出现高血压,高血压易导致慢性肾脏病。而AIP也与慢性肾脏病相关,并独立于高血压,也称为AIP相关的慢性肾病。

小儿急性间歇性卟啉病需要早发现、早诊断、早治疗,对于控制症状、改善症状、预防并发症极其重要。有卟啉病家族史的患者,一旦发现相关异常症状,需及时就医。

若出现下列症状,应及时就医。

出现恶心、呕吐或2~3天未排便。

肌肉无力感觉异常。

烦躁不安、易怒、心动过速。

声音嘶哑、吞咽困难。

已经确诊急性间歇性卟啉病的患者,出现急性腹痛等症状。

如果出现呼吸困难、癫痫发作、腹部剧烈疼痛等严重症状,应立即就医。

大多患者优先考虑去儿科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如肝功能异常等,可到相应科室就诊,如消化内科等。

因为什么来就诊的?

腹痛是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如急性腹痛、恶心、呕吐等)

是否有以下症状?(如下肢感觉异常或减退、迟缓性瘫痪、吞咽困难等症状)

既往有无其他的病史?

尿卟胆原测定

将患者新鲜尿液置于阳光下数小时呈棕红色,这是AIP患者特征性的表现,也是最简单的检查方法。其原因是尿中无色的卟胆原经光照变为有色卟啉类化合物。

尿PBG测定

采用Watson-Schwartz或Hoesch法。AIP急性发作期尿PBG增高,检测发作后24h内随机尿标本中PBG含量是常见的快速诊断方法,也可检测24h尿PBG浓度,正常1~2mg/24h。

尿ALA测定

AIP急性发作期尿ALA增高,可检测24h尿ALA浓度,正常小于或等于5mg/24h。所有的尿标本均需避光处理,且检测结果要用尿肌酐水平校正。

血清酶HMBS测定

急性发作期血清酶HMBS活性下降,平均下降程度达50%。

基因检测

HMBS基因位于11号染色体,其突变类型多样,目前已经确定HMBS基因存在414种突变类型。对HMBS基因进行DNA测序、分析确定基因突变是诊断AIP的金标准。

典型小儿急性间歇性卟啉病症状——急性腹痛、神经精神症状,发现红色尿。

实验室检查、血液/尿液/粪便中相应的卟啉物质增加和基因分析结果即可确诊。

当患者的症状和体征符合急性卟啉病发作时,如果尿PBG升高,则足以诊断急性卟啉病,并启动治疗。

与各种急腹症相鉴别

排除腹腔器质性疾病,包括炎症性疾病、感染、缺血和梗阻等,这些病因不会造成尿PBG升高,但需注意肝胆疾病或铅中毒引起的腹痛可能会伴有卟啉或ALA升高。确诊的卟啉病患者出现急性腹痛,也需考虑合并急腹症的可能性。

铅中毒

可表现为类似的腹痛、皮肤病变和神经精神症状,患者一般有明确的铅接触史,血铅和尿铅均明显增高。

在小儿急性间歇性卟啉病发作期主要以支持治疗为主,维持体液平衡和纠正电解质紊乱,特别是低钠血症和低镁血症,缓解腹痛,改善精神症状及神经症状,输注氯高铁血红素以及补充葡萄糖以抑制ALA合成酶(ALAS1)。

部分AIP患者存在可预见的发作诱因,应尽量避免或减少这些诱因,如吸烟、饮酒、饥饿、禁食、急性感染,与月经周期相关的患者,通过促性腺激素释放激素类似物抑制排卵,可以预防于黄体期频繁反复发作的卟啉病。尤其需要注意避免使用诱发或加重急性卟啉病发作的药物,所有使用的药物需明确在急性卟啉病能否安全应用。

静脉输注氯高铁血红素治疗

急性卟啉病发作的首选治疗,抑制ALAS1减少血红素前体及其副产物的累积,快速降低血浆和尿液PBG和ALA。及时给药通常能在4~5天内迅速缓解发作。如果在4天内未观察到完全缓解,可延长治疗时间,可安全用于妊娠期。多次治疗后可能发生铁过载,某些患者一周使用一次或两次氯高铁血红素能有效预防频繁的非周期性卟啉病发作。

碳水化合物负荷治疗

若不能获得血红素,则应给予葡萄糖进行碳水化合物负荷治疗。葡萄糖和其他碳水化合物可减少过氧化物酶体增殖物活化受体γ共激活因子1α,介导肝脏ALAS1下调,减少卟啉前体的排泄。口服或静脉给予葡萄糖,剂量为300~400g/d。低钠血症为AIP常见临床表现,需注意静脉给予葡萄糖时可能导致总液体摄入量增加,进一步加重低钠血症。

疼痛控制

治疗轻度疼痛可采用对乙酰氨基酚,严重疼痛需采用阿片类镇痛药,例如吗啡、氢吗啡酮或芬太尼。哌替啶有引起癫痫发作的风险,不推荐使用。

对症治疗用药

恶心和呕吐的患者可使用止吐药,静脉补充液体和碳水化合物。可使用低剂量的短效苯二氮䓬类药物治疗焦虑和失眠。急性癫痫发作持续2分钟以上,可以给予苯二氮䓬类药物或左乙拉西坦。自主神经系统受损引起的心动过速和高血压,可用β肾上腺素能阻滞剂控制。

对于使用氯高铁血红素治疗仍难控制的急性肝卟啉病患者,肝移植可能获益。肝卟啉病患者造血干细胞移植无效。

大部分小儿急性卟啉病患者长期结局良好,急性发作通常可恢复。但某些患者可能反复发作,严重的小儿急性间歇性卟啉病发作可能危及生命,尤其在未确诊、未能解释症状的患者中更严重。如能及时诊断、快速控制急性发作以及预防减少发作,可以改善患者预后,尤其是血红素治疗可进一步降低严重小儿急性间歇性卟啉病的死亡率。

目前尚不能完全治愈,急性发作通常可恢复。

经过治疗一般不会影响自然寿命。

小儿急性间歇性卟啉病患者急性发病期的护理以对症为主,依据水、电解质检查结果可适当摄入偏咸食物,合理补充营养物质,均衡搭配。

急性发作期可伴低钠血症,鼓励患者进食偏咸食物。

宜进高糖饮食和富含维生素食物,如米面、蜂蜜、白糖、新鲜蔬菜、水果,以补充大量糖类及维生素B、维生素C。

小儿急性间歇性卟啉病患者应避免诱发因素,减轻患者的疼痛,做好患者的基础护理,帮助患者早日顺利度过危险期。

口服用药

了解各类止痛、镇静药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,病人应正确服用。

注意休息

患者需保证每日6~8小时睡眠,避免熬夜、过度劳累。

小儿急性间歇性卟啉病为遗传性疾病,目前尚无根治方法,应尽量避免或减少诱发因素,防止疾病的复发。

避免或减少吸烟、饮酒、饥饿、禁食等。

与月经周期相关的患者,通过促性腺激素释放激素类似物抑制排卵,可以预防于黄体期频繁反复发作的卟啉病。

避免使用诱发或加重急性卟啉病发作的药物,如巴比妥类镇静药以及绝大部分的抗癫痫药。

4160点赞

参考文献

[1]李苹苹,胡义亭,张建,王玉珍.急性间歇性血卟啉病的研究进展[J].中国全科医学,2020,23(24):3109-3113.

[2]雷利静,郭永红.急性间歇性卟啉病及其基因突变、治疗的研究进展[J].临床医药文献电子杂志,2016,3(57):11449+11452.

[3]张佰景,侯献敏.1例急性间歇性血卟啉病患者的护理[J].当代护士(上旬刊),2019,26(04):144-146.

[4]白洁,汪志红.急性间歇性卟啉病诊治研究进展[J].中国医学科学院学报,2017,39(06):836-840.