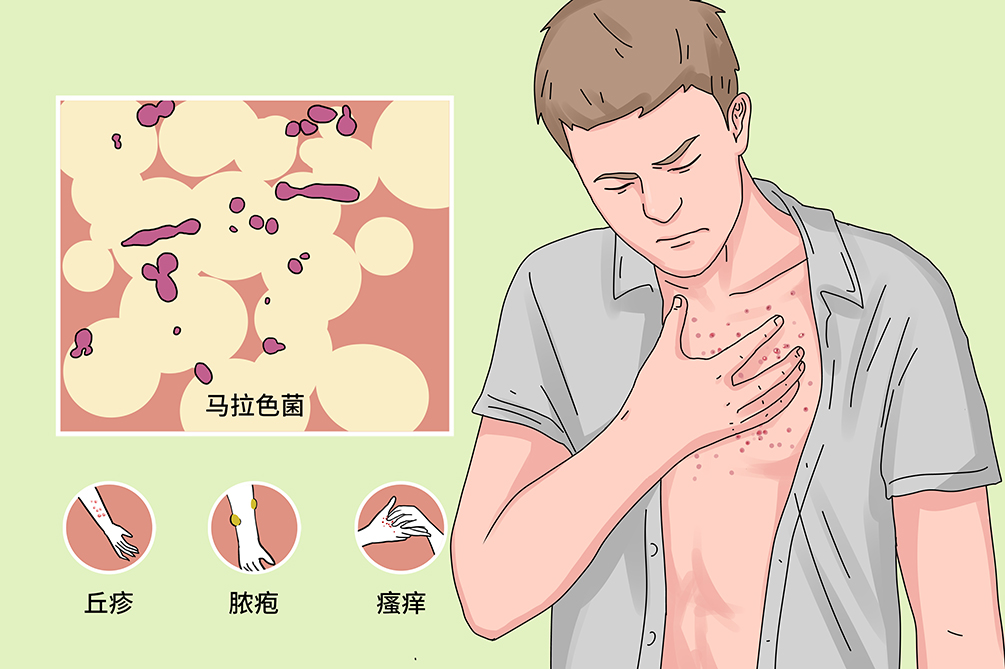

马拉色菌毛囊炎是由马拉色菌引起的毛囊炎性损害,人体正常情况下都存有该菌类,当人体免疫力低下的时候会导致人体感染该疾病。主要表现为颈、前胸、肩背等部位出现多为对称的炎性毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱的皮损,周边有红晕,可伴有不同程度的瘙痒,出汗后加重。治疗时尽量祛除诱因,选择滲透性好的外用抗真菌药。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Malassezia folliculitis

- 疾病别称:

- 糠秕孢子菌毛囊炎

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 花斑糠疹、脂溢性皮炎

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 炎性毛囊性丘疹、瘙痒、风团、瘢痕疙瘩

- 好发人群:

- 皮肤皮脂腺分泌旺盛者、自身免疫力低下者

- 常用药物:

- 丙烯胺类霜剂、硫磺软膏、2%酮康唑洗液、伊曲康唑

- 常用检查:

- 真菌镜检、伍德灯、荧光染色、PAS染色

马拉色菌毛囊炎病因明确,是由各种体内外因素综合作用引起马拉色菌大量繁殖。外环境因素多为炎热、潮湿的地区和季节,内因多与抗生素滥用、糖皮质激素滥用有关。

马拉色菌感染是主要病因,马拉色菌属嗜脂性酵母菌属,定植于皮脂腺丰富部位,长期共生于皮肤之上,为一种条件致病性真菌。只在一定条件下发病,当皮肤皮脂腺分泌旺时,马拉色菌在毛囊内依赖于皮肤分泌的油脂生存并大量繁殖,其脂肪分解酶将毛囊部位的甘油三酯分解成游离脂肪酸。后者可刺激毛囊口产生较多脱屑并阻塞开口,使皮脂潴留。加之游离脂肪酸刺激,致毛囊扩张破裂,导致毛囊内容物释放入周围组织产生炎症反应,以导致马拉色菌毛囊炎感染。

药物

长期应用广谱抗生素、糖尿病、大量应用免疫抑制剂等,导致机体免疫力低下,造成马拉色菌机会性感染。

温热、潮湿环境

温热潮湿环境易使人体皮脂腺分泌旺盛,为马拉色菌生存创造条件。

目前该疾病尚无具体的流行病学统计数据,发病人群男性多于女性。

马拉色菌毛囊炎好发于以下人群:

免疫功能低下者

由于患者免疫力低下,可造成菌种大量繁殖,造成该疾病的发生。

皮肤皮脂腺分泌旺盛男性

多发生于16~40岁皮肤皮脂腺分泌旺盛者。

马拉色菌毛囊炎好发于颈、前胸、肩背等部位,多呈对称性的炎性毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱。常数十至数百个密集或散在分布。可有不同程度的瘙痒,出汗后加重。患者常存在多汗、油脂溢出,可合并花斑粮疹和脂溢性皮炎。

典型皮损为颈、前胸、肩背等部位对称性的炎性毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱,半球形,直径2~4mm。

皮损周边有红晕,可挤出粉脂状物质,常数十至数百个密集或散在分布。

瘙痒

患者自觉瘙痒,出汗后加重。

其他非典型皮肤症状

可出现风团、片状红斑或皮肤划痕症阳性,皮肤较油,可见抓痕血痂,有瘢痕素质者在此毛囊炎基础上可发生瘢良疙瘩。

花斑糠疹

皮损特征为黄豆至甲盖大小的圆形或卵圆形褐色细薄糠状鳞屑。皮脂腺和汗腺分泌旺盛处好发,婴儿常以额、面部首发。在南方热带、亚热带地区及高温潮湿环境中多发。男性明显多于女性,发病取决于遗传倾向与环境因素的相互作用。易感因素包括机体免疫状态受抑制,接受糖皮质激素治疗、糖尿病、严重烧伤、营养不良、出汗过度、慢性感染等。

脂溢性皮炎

溢脂性皮炎是发生于皮脂溢出部位的炎症性皮肤病,表现为红斑及油腻性鳞屑,成人及新生儿多见。易感因素包括宿主免疫功能紊乱、精神因素、帕金森病、紫外线照射、高脂高糖饮食、B组维生素缺乏、嗜烟酒等。

马拉色菌毛囊炎的症状为毛囊性丘疹,当此出现时,或者有小脓疱时,须及时就医。优先到皮肤科就诊,临床上会通过病理学检查、真菌镜检等检查了解患者病情。

长期应用广谱抗生素、糖尿病、大量应用免疫抑制剂等致免疫力低下者在进行定期体检中,一旦在颈、前胸、肩背等部位发现皮损,都需要在医生的指导下进一步检查。

颈、前胸、肩背等部位发现半球形,直径2~4mm,周边伴有红晕炎性的毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱,高度怀疑马拉色菌毛囊炎时,应及时就医。

大部分患者优先考虑去皮肤科。

出现糖尿病症状,多饮、多食、多尿、体重下降,并伴发颈、前胸、肩背等部位对称性的炎性毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱症状,到内分泌科去除诱因。

出现非皮损的其他炎症感染症状,并长期服用广谱抗生素,到感染科控制感染。

症状是一过性还是反复发作?

颈、前胸、肩背是否出现炎性毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱等情况?

既往有无其他的病史?

平时卫生习惯如何?

日常饮食习惯如何,是否爱吃刺激性食物?

真菌镜检

刮取损害或脓液,进行真菌直接镜检,可见大圆形或卵圆形厚壁孢子,真菌培养有糠秕孢子菌生长。

病理学检查

可见扩大的毛囊腔内有大圆形或卵圆形厚壁孢子,与直接镜检下所见菌形态相同。

伍德灯

马拉色菌毛炎在皮肤镜下皮损表现为棕黄色荧光,伍德灯对马拉色菌毛炎诊断阳性率88.37%。伍德灯作为皮肤的“显微镜”,利用其发出的长波线,照射真菌感染的部位,使被检测部位呈现出不同颜色、强度的荧光,来诊断病因,且检查结果快速准确,能够为皮肤浅部真菌的临床诊疗提供有效依据。

荧光染色、PAS染色和美蓝染色

真菌荧光染色法简便快捷,仅需1滴染色液立即压片即可荧光显微镜观察,而且镜下背景反差较大,图像清晰,省时省力但真菌荧光染色法成本相对较高,需要在荧光显微镜下观察,限制了其临床的广泛使用。

氢氧化钾涂片检测

常规氢氧化钾涂片检测方法成本低,操作简单,但对于马拉色菌的检测敏感度并不能很好满足临床要求。

出现以下情况可对该疾病进行诊断。

现典型皮损,如颈、前胸、肩背等部位对称性的炎性毛囊性丘疹、丘痘疹或小脓疱,半球形,直径2~4mm,周边有红晕,可挤出粉脂状物质,常数十至数百个密集或散在分布。

真菌镜检刮取损害或脓液,进行真菌直接镜检,可见大圆形或卵圆形厚壁孢子,真菌培养有糠秕孢子菌生长。

病理学检查可见扩大的毛囊腔内有大圆形或卵圆形厚壁孢子,与直接镜检下所见菌形态相同。

排除细菌感染等所致的毛囊炎。

痤疮

该疾病较为常见,症状表现为粉刺、脓包、炎性丘疹等,与马拉色菌毛囊炎症状相似,通过病原学检查并不能查看到马拉色菌,可以进行鉴别。

细菌性毛囊炎

细菌性毛囊炎通常是由于金黄葡萄球菌感染引起,患者症状表现为红色丘疹,随着病情发展可发展成脓包,继而干燥结痂,通过真菌学检查可以明确致病菌,以此进行鉴别。

嗜酸性脓包性毛囊炎

该疾病病因目前暂不明确,患者表现为红色丘疹,除了局部症状,患者还会有全身症状,例如发热、乏力等情况,通过真菌学检查可以辨明致病菌,以此进行鉴别。

马拉色菌毛囊炎是马拉色菌感染所致,其治疗以抗真菌治疗为主,同时需要配合中药和日常生活调理,可促进病情恢复。

抗真菌药

用硫化硒或2%酮康唑洗液洗浴,外用硫磺软膏、咪唑类或丙烯胺类霜剂。皮损面积大者口服抗真菌药,如伊曲康唑或氟康唑。

中药治疗

内服中药

加味枇杷清肺饮颗粒剂。

外用中药

冰黄肤乐软膏、中药金银花、复方蛇床子酊,外用治疗马拉色菌毛囊炎。

中西结合治疗

伊曲康唑联合肤疾洗剂,治疗马拉色菌毛囊炎。

本病无手术治疗,以抗真菌药物治疗为主。

马拉色菌毛囊炎患者遵医嘱使用药物治疗,可以彻底清除病原菌,达到治愈效果。但如果日常不注意卫生,再次发生感染还会导致疾病复发。

马拉色菌毛囊炎能治愈,但部分患者会出现反复感染的现象。

一般不会影响自然寿命。

药物治疗只是将细菌抑制到发病阈值之下,而不能永久清除根治。所以马拉色菌毛囊炎易复发,应该追踪治疗,需要遵医嘱进行复诊。

马拉色菌毛囊炎患者应合理、均衡地分配各种营养物质。合理控制总热量,合理分配营养物质,合理餐次分配,忌食辛辣温热食物,慎食肥甘油腻之品。

马拉色菌毛囊炎患者日常生活中要保持工作环境通风,减少出汗,注意皮肤清洁,增强机体抵抗力,不随便使用广谱抗生素及糖皮质激素等有助于减少该病的发生几率。

日常清洁

注意皮肤清洁,增强机体抵抗力。

养成良好生活习惯

保证充足睡眠,适当锻炼身体,提高免疫力。

马拉色菌是一种机会致病菌,在正常情况下不会引起疾病。合理应用抗生素及激素,增强身体素质,是预防感染的主要措施。

注意个人卫生,保持皮肤干燥及清洁,勤换衣物。

适当锻炼身体,提高自身抵抗力。

健康饮食,多吃水果蔬菜,尽量不吃油腻、辛辣食物。

4215点赞

参考文献

[1]韦无边,莫小春.马拉色菌毛囊炎的研究与治疗进展[J].世界最新医学信息文摘(电子版),2019,019(063):125-126.

[2]佚名.马拉色菌相关疾病诊疗指南(2008版)[J].中华皮肤科杂志,2008,41(010):639-640.

[3]冯永山.皮肤性病学[M].江苏科学技术出版社,2013:226.