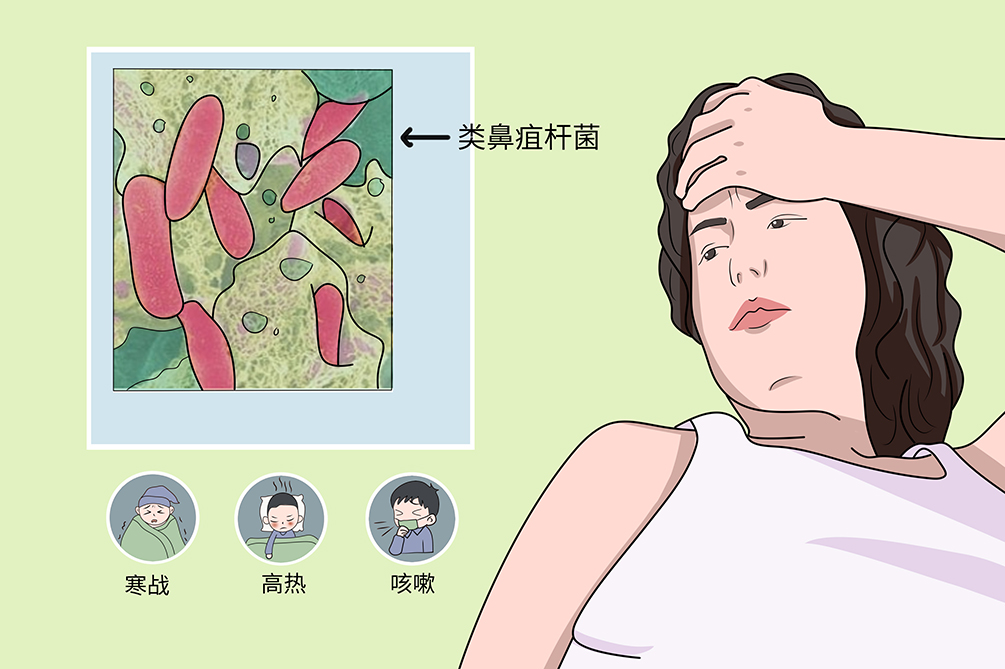

类鼻疽病又名伪鼻疽,是由类鼻疽杆菌引起热带和亚热带地区的一种人畜共患病。类鼻疽大多患者以畏寒、高热起病,体温多呈稽留热,发热可长达3个月。临床上可形成急性、亚急性型、慢性型、亚临床型败血症,需要使用抗生素治疗。

- 就诊科室:

- 感染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- melioidosis

- 疾病别称:

- 伪鼻疽

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肺脓肿、肺部炎症

- 治疗周期:

- 6个月或更长

- 临床症状:

- 畏寒、高热、咳嗽、腹痛、腹泻

- 好发人群:

- 疫区的人、长期在稻田工作的农民、免疫力低下者

- 常用药物:

- 氯霉素、卡那霉素、新生霉素、四环素

- 常用检查:

- 外周血象、血清学检查、细菌培养

人患本病时的症状表现多种多样,按病程可分为4种类型

急性型(或暴发型)

表现为败血症,病程平均约为2周,病死率可达90%以上。

亚急性型

可具有呼吸道或泌尿生殖道感染,或呈现多发性脓肿、骨髓炎、前列腺炎等局部感染症状,病程一般为3~15个月,或更长不等。

亚临床感染

其病菌可在体内长期潜伏,当宿主抵抗力下降时突然发病。

亚临床型

流行区有的人群,受类鼻疽杆菌感染后,临床症状不明显,血清中可检测出特异性抗体。在泰国、越南、马来西亚等东南亚国家人群中约占6%~8%。

按临床表现,可分为以下5种类型

隐匿性感染

临床症状和体征不明显,但血清中可测出特异性抗体。

急性肺部感染

病情轻重不一,轻者为支气管炎,重者发展为病情凶险的坏死性肺炎。

败血症

免疫功能低下者容易发生,出现急性期全身感染。

急性局限性化脓性感染

细菌从破损皮肤感染人体后,在局部形成一个疖肿,同时并发淋巴管炎和淋巴结炎。患者由发热、全身不适症状,很快发展为败血症。

慢性化脓性感染

急性感染后形成多处化脓性病灶,胀肿破溃可形成瘘管经久不愈,患者体温可正常。

类鼻疽为传染病,主要通过接触含菌的水和土壤,经损伤的皮肤感染,类鼻疽伯克菌对多种抗菌药天然耐药。农民、军人、矿工、探险者和疫区原居民是类鼻疽杆菌的高危感染者等,患有慢性病病史如2型糖尿病的患者容易诱发类鼻疽。

类鼻疽为传染性疾病,主要通过接触含菌的水和土壤经损伤的皮肤感染,也可通过气溶胶经呼吸道感染或通过污染的食物、饲料、饮水等经消化道感染。

类鼻疽伯克菌的坏死性毒素、致死性毒素及内毒素致病,形成败血症,游走至全身形成多发性脓肿。

该菌能产生大量细胞外多糖,保护其不受吞噬细胞有效吞噬,易使本病慢性化。

患有慢性病病史的患者容易诱发类鼻疽,如2型糖尿病、风湿性心脏病、肺结核、肾病等,在感染该菌后更易诱发急性发作。

类鼻疽主要分布于东南亚各国,但非洲、美洲的某些地区也有发生。已经发生本病的国家和地区有缅甸、印度、越南、斯里兰卡、新加坡、马来西亚、柬埔寨等。土壤中类鼻疽杆菌存在的广度和含量与其流行程度呈正相关,类鼻疽杆菌主要存在于土壤或水中,极易获取和传播;加上该菌易培养、耐药性强,目前还没有有效的疫苗,WHO将其列为B类生物恐怖剂。

直接接触含有致病菌的水域土壤,经破损的皮肤而受感染。

吸入含有致病菌的尘土或气溶胶,经呼吸道感染。

食用被污染的食物,经消化道感染。

被某些吸血昆虫叮咬造成感染。

农民、军人、矿工、探险者和疫区原居民是类鼻疽杆菌的高危感染者。

职业多与需要长期接触土壤和水,尤其是稻田水有关。

身体有伤口,可以被病菌侵袭的人。

免疫力低下者,如艾滋病患者、老年人、儿童等,易患此病。

类鼻疽大多患者以畏寒、高热起病,体温多呈稽留热,发热可长达3个月。根据类鼻疽伯克菌侵害的部位不一,其症状和体征可表现为咳嗽、咳痰、气促、腹痛、腹泻、胸痛、盗汗、关节疼痛、咯血等,症状严重者可以出现肺脓肿、脓胸、肺部炎症等并发症。

人的类鼻疽病依病程上可分为急性败血症、亚急性型、慢性型、亚临床型

急性败血症型

潜伏期多为4~5天,常突然发病,呈急性败血症症状,并可于4~6天后出现咳嗽、咯痰、咯血等呼吸道症状或严重腹泻。急性败血症型类鼻疽常发生于糖尿病患者,临床表现有寒战、高热、气喘、胸痛、腹痛、肌肉疼痛、咳脓血性痰。病菌全身性播散,主要位于肺、肝、脾和淋巴结内。急性败血症患者常伴多处化脓性损害,多个小脓肿可融合不同部位脓肿产生各自症状和体征。如不治疗多于3~4天死亡。

亚急性型

病程为数周至数月,病灶局限于局部组织,常见的临床表现在肺部,如支气管肺炎、大叶性肺炎、肺空洞、肺脓肿、脓胸等,也可表现为心包炎、心包积水、肾炎、前列腺炎、骨髓炎、脾脓肿、肝脓肿、脑炎、皮下脓肿等,此型可转为慢性或潜伏型,若干天后急性发作,部分病例经几个月死亡。

慢性型

病程为3个月~15年或更长,开始常呈轻型急性症状,以后在皮内、皮下或内脏器官发生脓肿。患者最常侵犯肺部和淋巴结,中心坏死,周边有肉芽肿形成。

亚临床型

流行区有的人群受类鼻疽杆菌感染后,临床症状不明显,血清中可检测出特异性抗体。

按临床表现,可分为以下5种类型

隐匿性感染

临床症状和体征不明显,但血清中可测出特异性抗体。

急性肺部感染

病情轻重不一,轻者为支气管炎,重者发展为病情凶险的坏死性肺炎。起病急骤,头痛、食欲不振、全身酸痛、寒战、高热、胸痛、咳嗽、咳痰、呼吸急促、胸部体征可能很少,但肺部炎症区可闻及湿啰音,若无全身播散,肝脾常不肿大。

败血症

免疫功能低下者容易发生,起病急,寒战、高热、呼吸困难、肌肉酸痛、剧烈头痛、皮肤潮红或紫绀,同时出现肺、肝、脾及淋巴结脓肿,以肺脓肿最多见。病变累及胸膜时可有胸痛,咳嗽、咳血性或脓性痰。胸部听诊可闻及干性、湿性啰音及胸膜摩擦音,可有肺实变及胸腔积液的体征,还可出现关节炎、脑膜炎、腹痛、腹泻、黄疸、肝脾肿大、皮肤胀肿。

急性局限性化脓性感染

细菌从破损皮肤感染人体后,在局部形成一个疖肿,同时并发淋巴管炎和淋巴结炎。患者由发热、全身不适症状,很快发展为败血症。

慢性化脓性感染

急性感染后形成多处化脓性病灶,胀肿破溃可形成瘘管经久不愈,患者体温可正常。

感染数年、数十年的隐匿性感染者临床症状和体征不明显,但血清中可测出特异性抗体。

亚急性类鼻疽和慢性类鼻疽感染可有广泛脓肿形成,包括肺脓肿、脓胸、脾脓肿、肝脓肿以及深部组织脓肿,还会伴有肺部炎症、骨髓炎、膀胱炎、肾盂肾炎、前列腺炎等。

类鼻疽多以消化道及呼吸道症状起病,起病急骤,出现高热不退、咯血、全身不适、呕血、腹痛、黑便者应立即就医,出现大咯血或呕血量大者必须在家属陪同下立即就医,避免出现失血性休克。通过血常规、尿常规、细菌培养等检查结合病史及患者的临床表现进行诊断。

出现高热不退、咳嗽、咳痰、咽痛、咯血者,应立即就医。

咯血或呕血量一次超过100ml或累计一天之内超过600ml以上者,必须立即就医。

确诊为类鼻疽时,需要及时就诊。

建议患者到感染科就诊。

近期去过什么地方?比如海南、广东等南方地区或东南亚各国?

有什么症状?症状持续多久?

既往有什么病史?是否有糖尿病等慢性病史?

有无家族史?

有无食物药物过敏史?

外周血象

类鼻疽患者大多有贫血。急性感染者有白细胞总数增高,以中性粒细胞为主,但白细胞计数也可在正常范围内。通过检查可以判断患者是否有感染以及感染的程度。

细菌培养

病人的血液、痰、脑脊液、尿、粪便、局部病灶,及脓性渗出物做细菌培养或动物接种,可分离出类鼻疽杆菌,施特劳斯反应亦可呈阳性,对于疾病有诊断意义。

血清学检查

血清学检查对本病诊断有较大价值,常用的有间接红细胞凝集试验、补体结合试验。

胸部X线检查

可示肺炎、肺化脓症、脓胸等,起到明确疾病严重程度以及诊断疾病的作用。

分子生物学检测

针对类鼻疽伯克菌的bimA(Bm)基因设计特异性引物,可用于快速诊断,采用实时PCR方法设计特异探针可据此与马鼻疽伯克菌鉴别。

本病需结合患者的病史、临床表现及检查结果确诊。

病史

类鼻疽呈地区性散发,病人大多有接触受染史,对任何不能解释的化脓性疾病,特别是肺部空洞性疾病或发热性疾病,都应考虑本病的可能。

临床表现

类鼻疽因临床表现多样,如咳嗽、咳痰、气促、腹痛、腹泻、盗汗、关节疼痛、咯血等,严重程度不同。

检查结果

病原学检查及血清学反应对本病有确诊价值。

类鼻疽病人应隔离,疗程宜较长,一般30~90天,常用氯霉素、卡那霉素、新生霉素、四环素等药物。有脓肿者宜作外科切开引流。对内科治疗无效的慢性病例,尤其是抗体滴度持续升高者,可采用手术切除病变器官。

类鼻疽患者常用氯霉素、卡那霉素、新生霉素、四环素、磺胺嘧啶静脉滴注或肌肉注射,亦可分次口服,症状改善后,应迅速减少药物剂量。为防止抗菌药物的毒性反应,亦可交替应用。早期选用数种敏感的抗菌药物联合治疗,疗程宜较长,一般30~90天。

切开引流术

有化脓性病灶者,可行切开引流术,将体内脓肿引流体外,但必须同时予以抗菌药物连续治疗6~12个月。

肺叶切除术

重症肺炎患者若痰培养阳性持续6个月,应考虑肺叶切除术。

类鼻疽患者无法彻底治愈,只能控制症状,其引发的败血症可累及全身,留下各系统的损伤,建议患者遵医嘱定期到医院复诊。

类鼻疽患者不能治愈,只能控制症状,本病易复发。

亚急性或慢性者,经治疗后病死率已下降至10%或更低。播散性急性败血型类鼻疽患者若不治疗,病死率>90%,积极治疗可降到30%,症状控制良好者,或不影响寿命。

饮食给予高热量、高蛋白、高维生素的流质或半流质饮食,少量多餐,意识障碍者给予鼻饲。补充各种维生素、能量合剂。出院后注意加强营养的补充,多吃新鲜的蔬菜水果,选择易消化的蛋白质饮食。

多进食优质蛋白食物,如鸡蛋、豆类、瘦肉等,补充能量。

忌食油炸食品等油腻食物,忌食辣椒、咖喱、姜等辛辣、刺激食物,忌生食海鲜及肉类。

类鼻疽易引发全身败血症,最重要的护理就是密切监测患者生命体征,卧床休息,给予营养丰富和易于消化的食物。

高热时用物理方法或药物降温。

加强口腔护理,防止口腔溃疡,病情严重者应定时翻身,防止继发性肺炎和压疮等。

如不能口服或口服不足,应静脉滴注葡萄糖、电解质和氨基酸溶液等,同时还应补给各种维生素,特别是B族维生素、维生素C。

严密监测血压、心率,观察皮肤、黏膜、腔道出血征象。

保持呼吸道通畅,防止窒息。

监测意识、瞳孔、生命体征变化。

及早发现休克先兆,尽快送医并抢救。

患者可在医护的指导下了解疾病知识,减少焦虑、恐惧心理,以良好的心态配合治疗。

出院后休息1~2个月,加强营养。出院第一个月每周都应到医院复查,出现发热、周身不适等症状及时就诊。

类鼻疽至今尚无特效的预防方法,主动免疫无效,主要防止污染类鼻疽杆菌的水和土壤经皮肤、黏膜感染。

类鼻疽尚无早期筛查手段,出现各个系统的感染性脓肿后应及时就医,每年都应进行一次体检。

在接触有积水的泥水前用防水绷带遮盖所有擦伤的皮肤和伤口,或穿上防水靴及戴上防水手套。在可能染菌的尘土条件下工作,应戴好防护口罩。

病人和病畜的排泄物和脓性渗出物应彻底消毒。接触病人和病畜时应注意个人防护,接触后应进行皮肤消毒。疫源地应进行终末消毒,并须采取杀虫和灭鼠措施。

4216点赞

参考文献

[1]王敏娣,陈会霞,姜彩肖,白雪主编.人畜共患病防治技术[M].河北科学技术出版社,2017:89.

[2]张萍主编,常见传染病的防治下[M].吉林科学技术出版社,2016:444.

[3]顾伟程等编著,精编皮肤病学[M].陕西科学技术出版社,2007:156.

[4]《中国医学百科全书》编辑委员会编辑,王季午册主编.中国医学百科全书32传染病学[M].上海科学技术出版社,1985:140.

[5]文心田等主编,当代世界人兽共患病学[M].四川科学技术出版社,2011:659.

[6]顾伟程等编著,精编皮肤病学[M].陕西科学技术出版社,2007:157.